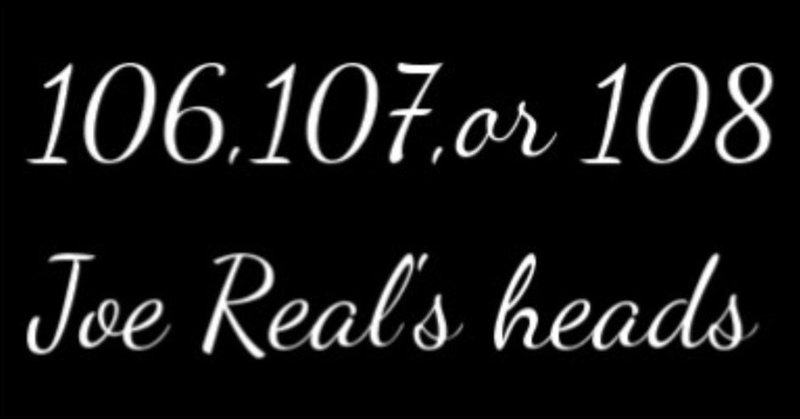

【第2巻】106つ、または107つ、ないし108つのジョー・レアルの生首【まとめ読み版】

【↩第1巻】

若い黒人はしつこく、しつこく、しつこく、ずっと相手の顔面をブチ殴り続けた。

信じられない体力と暴力だった。長年、樽の中に少しずつ溜められて発酵していた怒りが、一気に爆発したようだった。

元からぶよついていた白人の顔面はパツパツに腫れ上がっている。その顔をまだ黒人は、最初と変わらぬ力強さで叩き続けている。

タフな西部の男たちも人間だ。残忍なショーが好きとは言えどここまで来てしまうと乗りきれない。観衆の熱気が引いていくのがわかったし、俺ももうやめてほしかった。

俺は前に進み出た。ブロンドもそれに続いた。

後ろからトゥコの「おーい、やめとけよぅ」という声がした。

馬乗りになっている黒人の肩を掴む。おい、もうやめときな、と肩を引くと、相手はこっちを向いた。

若い黒人は息もあがっていなかった。汗もほとんどかいていなかった。

俺はゾッ、とした。

黒い顔の中に、真っ白い目が一組、下弦の月の形で細く光っていた。

その白い月の中で、やたらに小さくなった黒目がぶるぶる痙攣していた。

人の顔でも、動物の顔でもなかった。恨みにとらつかれた、亡霊の顔をしていた。

「殺すんだ」黒人はうめくように言った。「俺はこいつを殺すんだ」

「……本当に死んじまうぞ。そうなりゃお前はまずい立場になる」

ようやくそう口に出た。黒人は俺たちの顔と、パンパンに膨れた白人の顔を交互に、何度も何度も見てから、何かをあきらめたみたいに静かに立ち上がった。

そのままのしのしと、馬用の水飲み場に歩いていった。

あまりの迫力に、誰もがなんにも言わなかった。黙ってつっ立っていた。

黒人は拳を、水の貯めてある半分に切った樽につけ血を洗い流す。それから文字通りに「頭を冷やす」ためか、頭を突っ込んだ。

まだ怒りを出しきっていなかった黒人は、顔を逆さにしたまま一言だけ吠えた。本当の獣のような咆哮だった。

純粋に、興味が湧いた。とんでもない奴だ。

しばらく「頭を冷やした」黒人に、俺とブロンドは近づいていった。頭を上げた若い黒人の目はまだ半月の形だったが、人の目には戻っていた。

お前、どこの者だ、と尋ねると、旅の途中だと言った。

「いろいろやらかして、南からこっちに逃げてきた。でも俺は犯罪者じゃない。犬や豚、そういう扱いだったから、やっただけだ」

家畜みたいな扱いを受けた、という意味だろう。

「カウボーイにでもなればいいじゃないか」一時期牛を追っていたらしいブロンドが進言する。「最近は黒いカウボーイも増えてるらしいぞ」

もっともな意見だったが黒人は首を振った。「ダメだ。一度やってみたが、俺は牛とか、動物相手だと、その、すごく、腹が立つ……馬は言うことを聞いたが、牛が…………」

ほう、と俺は思った。

怒ると危険だが、体力がずば抜けてあって、馬にも乗れる、若い男。俺たち3人よりもずっと年下。

いい条件じゃないか?

「……じゃあ俺たちと一緒に来ないか。俺たちもその、『流しの仕事』をしてて、人手が足りなくてな……悪いようにはしない」と俺は言った。

こういう若い奴が俺たちには必要だった、肌の色はどうでもいい。こうあからさまに言っちゃ悪いが、ちょいとした雑用仕事を気軽に頼める年下の野郎が欲しかった。俺もトゥコもブロンドも、そういうことをやるには気位が高すぎたのだ。

若い黒人はじろり、と俺たちをにらんでから条件を出してきた。それも、2つ。

「肌は関係なし。お前らとほぼ同じだ」

仲間になるならほぼ同等の関係、という意味だろう。

まだ興奮しているせいもあろうが、こいつは言葉や表現をあまり上手く使えないようだった。

俺たちへの不信感をたたえた目つきで、黒人は続けた。

「それから──俺に何か頼むとき、呼ぶようなときは、“下っ端”と呼べ」

「……なぜだ? 同等に扱うんじゃないのか?」

「違う。違う」

若い黒人は首を振った。

「忘れないためだ。俺は、本当は、他の奴らとは、同等じゃないって。させられてきたことを、絶対に忘れないためだ」

……どうやら相当にねじくれてしまっているようだ。もっとも、向こうで黒人として、ひどい扱いを受けて生きてきたのなら仕方のないことなのかもしれない。

「お前、名前は?」俺は聞いた。

「知らない。ない。『黒いの』とか『青いシャツの黒いの』とかしか、呼ばれたことがない」

「名前が必要だな」ブロンドが言い、俺もそうだな、と同意した。

「だから、“下っ端”でいい」

「あだ名としてなら使ってもいい。だがあくまであだ名だ。それがいつもの呼び名じゃあな、俺たちは金持ちや奴隷屋どもと同じになる。お前もそういう立場のままになる」俺はぴしゃりと言った。

「名前だ。お前にはちゃんとした名前が要るんだ」

若い黒人は胸を強く叩かれたみたいに大きく目を見開いた。

さて、と俺とブロンドは名前にふさわしいモノを探して、殺風景な村を見回した。しかしめぼしいものはなんにもない。困った村だ。

ふと、あっちで倒れている男の姿が目に入った。こいつが死ぬほど殴りつけたガンマン失格、西部の男失格の野郎。

殴られ過ぎて顔が3まわりほど大きくなっていた。一人じゃ起き上がれないらしく、仲間か誰だか知らない男どもに助け起こされている。生きてはいるようだが、あまりに情けない姿だった。

……そうだ。

「“ウエスト”はどうだ?」俺は黒人に言った。

「お前がぶん殴ったあの野郎よりも、お前はタフで、銃に立ち向かうバカな根性があって、『西部の男』に近い。だから、“ウエスト”だ。どうだ?」

「格好よすぎやしないかな?」とブロンドは首をかしげたが、「反対はしないが」とつけ加えた。

「“ウエスト”か」黒人は──ウエストははじめて、瞳に明るい色を輝かせた。

「そりゃあいいや!」白い歯を見せて、はじめて笑った。

「…………なんだ? どうした? どうなってんだ? 俺様がいないうちに、どんな話を…………」

トゥコがおっかなびっくりな表情でやってきた。

…………振り向いた瞬間のあの顔つきと、最近の顔つきとはまるで別人だ。

いまのウエストの顔は、目が丸く、口は大きく、おおらかになった。表情が2年前よりもずいぶんと柔らかくなったし、昔はパサついていた皮膚すらも湿り気を含んでいるように見える。

ただし今は、恐怖からにじむねばっこい汗で、顔が濡れたようになっていた。

“下っ端”のウエストは、「ヘンリーズ」の奥にあった20ばかりのランプをカウンターに並べていく。俺たちが買うなり盗むなりして取っておいたものだ。

もう室内は闇に呑まれつつあった。

「首が、また来たよ……」夕闇に包まれていく外に目をやりながら、ダラスが声を洩らした。

「……あぁ……」ウエストもうんざりしたように首を振りながら、ランプに火を入れていく。

まずカウンターのあたりだけが煌々と明るくなった。

「正直な……俺はもう、やりたくないんだ」俺は呟いた。

「首を全部確認したのは俺とトゥコとブロンドだ。106……いや212だ。それを全部見たんだぜ。二度確認した首もある」

モーティマーがため息混じりで言う。「……仕方ない、お前らはジョーを幾度も見てる」

「そう、私たちはせいぜい1回しか見てないんだ。だから次のも、私らじゃなく、その……」ダラスがハンカチを出して、禿げ上がってテカテカ光る額だか頭を気まずそうにぬぐう。

口を開く順に合わせるみたいに、俺、モーティマー、ダラス、のそばに、ウエストが1つか2つずつランプを置いていく。

それぞれの顔がぼんやりと照らし出されるが、一様に汗ばんで、青い色をしていた。俺の顔もきっとそうだったろう。

その明かりの中にちらちらと。あるいはぼんやりと、首が浮かび上がった。

俺の座っている椅子の前。そこにも野菜用の袋に入った首がひとつ……いやふたつ。

向こうの明かりのそばにもふたつ、あちらにはよっつ、今ウエストがランプをかけた壁の下には、5つか6つか…………

3分の2ほどは袋や箱に入っているが、あとの首は俺たち3人が再確認した時に出したまんまになっている。とても直視できない。

生首になって多少人相は変わっているようだが、どれもこれも確かにあのジョーだと思える。顎、眉、目、鼻。「どっちやら」や、あの墓場で見たジョーの顔だ。

ものによって目を閉じたり半分開いたりしているが、不思議とくわっと完全に開いてるのはない。唇から血が流れているのもある。どれもこれもがジョー・レアル。俺はまぶたをギュッとつむった。やっぱり悪夢としか思えない。

袋に入っているやつだって、一度はちゃんと中身を確かめたのだ。粘土かなんぞで作ったものではない。触ったからわかる。匂いでわかる。本物の生首だ。

と突然、「俺様はな!!」とトゥコが立ち上がって激昂した。

その叫び声にウエストが驚いてランプを取り落としそうになった。

「もうゴメンだ!! 理屈がどうあれな!! こんなムチャクチャがあってたまるか? どこもかしこもジョーの首だそ? 俺様にもセルジオにもブロンドにも、どれも本人の首に見える!! 外の次のがまた本人の首だったらな!! 俺は気が狂っちまうよ!!」

ほとんど一息に言うと、トゥコは力尽きたように床にぺたん、と座った。

「本当はよ……今にも逃げ出したい気分だ……。だがこんな……ワケがわからんままじゃあ……なんというかよ……その……逃げ切れねぇというか……」

投げやりにはなっていたが、俺もその気持ちは同じだった。

そしてトゥコには、たぶんわざと言わなかったがもう一つ、恐れていることがあるはずだった。

俺たちはそれを一番恐れていたのかもしれない。

ウエストは律儀にも、トゥコがぺたんと座る床にランプを置いた。トゥコは誰よりも顔に汗をかいていて、ボサボサの髪もバカみたいなチョビ髭もべとべとに濡れていた。

「ちくしょう……どうしたらいい……クソッタレめが…………」

トゥコは喉から声を押し出した。奴の顔は元の浅黒い色から死人のような土気色になっていた。

……「クソッタレ」だ。

ジョーみたいな奴のことをどう呼んでやればいいのかわからなかったので、俺たちは「クソッタレのジョー」と言っていた。

ただ「俺たち」とは言うものの、不愉快なことに5人の頃は、ジョーを「クソッタレ」だと思ってそう呼んでいるのは俺とウエストだけで、トゥコもブロンドもモーティマーも、単に「ジョー」としか呼ばなかった。多数決であれば負けの状況だ。

「ああいう妙な奴が西部に一人くらいいてもいいだろう。それに腕も立つらしいじゃないか。殺しがいがある」

無口なモーティマーが珍しく俺に言ったことがある。俺はあぁ、まぁ、そうだな、と答えたが、同意したのは「殺しがいがある」の部分だけだった。

「クソッタレのジョー」の、いわば正しい呼び方。それを教えてくれたのはダラスだった。カンザスのはしっこで6人で野宿した夜だった。ダラスには生まれてはじめての野宿らしかった。

涼しい晩だったが、コヨーテ避けに火は絶やさずにいた。俺とダラスだけが起きていた。

「そりゃあアンタ、そういうのは“義賊”って言うんだよ」

ダラスは太っている上に動きも鈍く、拳銃もろくに扱えないオヤジで戦力にこそならなかったが、金持ちどもの考え方や知識、それに学と“常識”をよく身につけていた。もちろん、学や常識などは俺たちにはさほど必要のないものだ。でもどんなものだってこのあたりじゃ、ないよりはある方がいい。

「私もそのジョー・レアルって男の話は知っているがね、本当かどうかは知らないが、奪った金のほとんどは貧乏な村や先住民どもに分けてやってるらしい」

俺はムッとした。どういうことだ?

「どういうことだ?」考えた通りに言った。「たとえば……貧乏人や同志を仲間につけて……近いうちに大人数で保安官の家や銀行でも焼き払おうってのか?」

ダラスはちょっと気まずそうに太い指で焚き火に枝をほうりこんだ。ダラスは元銀行員だ。

「…………ジョーの気持ちなんてのは私には皆目わからんがね、まぁそういう、金持ちから奪って貧乏人に配る、ってのを“義賊”って呼ぶんだ」

「俺ァそんな、高そうな名前じゃあ、呼びたくない」

寝ていたと思っていた一人がゴロリとこっちに寝返って呟いた。「クソッタレのジョー」仲間のウエストだ。

高そうな、じゃなく高級な、じゃないか? と直してやるため口を開きかけて、俺はやめた。

暗がりの中にウエストの黒い肌があり、さらにその真ん中に真っ白い目が一組、細く、鋭く、下弦の月のように光っていたのでたじろいだのだ。

「そういう、悪いことを、いいことみたいに、見せる、見せかける、って野郎は、なんて言やぁいい?」

ウエストは言葉を一個ずつ押し出すように、口をグネグネゆがめてダラスに聞く。やはり怒っている。こいつが本格的に怒ると面倒なことになるのだが……

賢いからか人間の扱いを知っているのか、ダラスはウエストの怒りをうまいことなだめた。

「そういう“野郎”は…………“偽善者”、かな」

ダラスは遊ぶようにポキリ、と枝を折った。

「善人を装って悪いことをする野郎って意味だ。元は、“演技”とか“腰抜け”って意味の言葉だったそうだ」

「……へっ、そりゃあいいや!」

ウエストの目がいつもの丸い目に戻り、口調も軽くなった。

「“ギゼンシャ”! “ギゼンシャ”ね! いい響きだ!」

言い慣れない言葉を繰り返しながら、ウエストは満足げにゴロリとあっちに寝返ったのだった。

そんな「偽善者のジョー」……もとい「クソッタレのジョー」──ダラスには悪いがこっちの方が据わりがいい──のとんでもない話が聞こえてきたのは、俺たちがジョーの首に囲まれることになる半年少し前のこと。

まさにちょうどここ。106つの首が転がっている、根城にしているつぶれたバー(酒場つきの宿と呼ぶには寝室はショボくれすぎていた)「ヘンリーズ」で聞いたのだった。

そしてその話が、俺たちがジョー・レアルを狙う……あるいは狙わざるを得なくなる流れに、運命をねじ曲げていくことになる。

「あのう……」

ウエストがランプを配り終えたあたりで、ドアの向こうからまたさっきの穏やかな声がした。

「ジョーの首を買うってのは、ここでいいんですよね? 首を持って、入ってよろしいですか? ジョーの首を持ってきたんですが」

「わかった! わかった……! そうクビクビ言うな!」

それまで黙っていたブロンドが、心底うんざりした顔と声で、両手を差し上げて壁際から歩き出した。

「ちょっと……まぁ、揉め事でな、しばらく待っていてくれ」

ブロンドはドアに向かいながらそう言い、言い終わるとくるりとこっちを振り返った。

バーの中、テーブルの上や柱や床に、ランプはもうあらかた設置されていた。

ボロボロな店内がランプでぼんやり照らされて、まるで暗い水の中に沈んでいるように感じられた。

「全員だ。ぜ・ん・い・ん・だ」

ブロンドは指で俺たち5人をさしながら小さな声で命令する。

「もちろん俺も含めて全員で、この首を、倒したテーブルの陰かカウンターの後ろに隠す。さっきみたいに全部奥にしまう必要はないから──」

「なんでそんなことを!」トゥコが叫ぶ。

「頼むから文句は言わないでくれ。これは俺たちのメンツの問題なんだ」

「メンツだぁ?」

「手短に言うが、このバーに100個だかの首が転がってるのを、いま外にいる首の客が見たらどう思う?」

ブロンドは怒りが極まった時の「あの顔」とは違った危うい目つきで、しかし懇々と語った。ランプの光の中で、その目は一段と異様に写った。

「今、外にいる奴だけじゃない。これからも夜中にかけて何人、何十人かまた来るかもしれない。そいつらがこの100の首を見たらどうだ。そいつらは俺たちを『賞金首をかけておいた相手のツラもわからず首を預かっているバカども』だと思うだろう。その話はいずれ広まる。人の悪口はすぐに広まる。それで……それで男が立つか? こういう仕事を、やっていけるか?」

ブロンドはそこで言葉を切った。

「どうだ? いいのか? ……じゃあ、片付けよう」

言い出しっぺのブロンドが、近場にあったポテトを入れるような袋に入った「首」を持った。そのすぐそばにある布の袋も手に取る。

ウエストとダラスがまず腰を上げ、俺も立ち上がった。だが俺は、首を直接触る気分にはなれない。その代わりではないが、袋入りの首だけをできるだけ持って店の奥へと移動した。

いくつかの袋には血がにじんでいて、手のひらがぬるぬるした。

モーティマーはどこからか出した布切れでつまむように首を持って、余った袋に突っ込んだり布で包んだり木箱にしまったりしている。いつものように無口なままだったが、眉間に深く、きつく皺が寄っていた。

「ちくしょう」立ちすくんでいたトゥコが一言毒づいて動いた。「ちくしょう」もう一言毒づいた。「ちくしょう」さらに一言毒づいて、それからやっとテーブルを横倒しにしたり袋を集めはじめたりした。

106を6人で割ると……。俺は集めるべき生首を勘定しようとした。だがわからない。そういうことはダラスの役目だ。

「切り上げて17.7……まぁ18だね」太った体でふうふう動きながらダラスはすぐ答えた。

「106は6じゃ割りきれない。17のあとに点がついて、それから6がずっと続く。17.666666……」

「いつまでもか?」

「あぁ、アメリカがなくなっても人間が消えていなくなっても、割り切れずに6は続く。永遠に」

俺は大昔に読んだ聖書を思い出していた。666は悪い数字だったはずだ。いや6666だったか? 66666か?

とにかく6が並ぶのはよくないことだけは記憶している。そうだ、こんなのはまったくよくない。同じ人間の生首が100と6つも並ぶなんてのは、悪の所業としか言いようがなかった。

つまるところ、ノルマはひとり17だか18だったので5分とかからず、首集めと首隠しは終わった。

「……よし。おい、待たせて悪かったな。入ってくれ」

ブロンドが外の男を呼び込んだ。

夜の寒さのせいか静けさのせいか。朝や昼の時よりも厭な、ぎぃ、という音を響かせてドアが開いた。

わずかに紫色の明かりの残る暗い空を背景に、男は木箱を抱えて立っていた。

「セルジオよォ、俺はなァ」トゥコが俺の耳元で熱に浮かされたみたいに囁いた。

「次の首がジョーのもんだったら、ぎゃあっと叫んで逃げちまうかもしれねぇ」

「俺もだよ」俺は愚痴に乗ってやった。「次のがジョーのだったら、酒瓶で殴り潰しちまうかもしれない」

「……奥に置いてあるやつはダメだぞ。とびっきりのやつなんだ」トゥコが俺をたしなめた。「殴るならカラの瓶にしてくれよな」

「どうも、こんばんは……」

男はおずおずと、および腰で入ってきた。

それと合わせるように、冷たい風が一度だけ、外から吹き込んできた。男の服がはためいた。

首を持ち込んできた213人目の男は、メキシコ人のポンチョとかいう服のように、黒い布の真ん中に穴を開けたやつから頭を出していた。

ただその布がドでかい上にボロボロだった。地面に布を引きずりそうだ

寒いからか、頭から薄汚れた布をかけている。暗くて顔は見えないが、黒く汚れた首や顎が見えたから、浮浪者の類だろう。

抱えているのは子供がオモチャでも詰めておくような木箱だ。腕の力の入り方に、その木箱の重さを感じた。人の頭くらいの重さ。

「これなんですがね……実は……」

「話は後だ」ブロンドが言う。「悪いんだが、あんた自身が箱から出してもらえないか。そこの丸いテーブルの上にな……」

「この上に……ですか?」

「あぁ、そうだ」

男はチラチラと俺たちの様子を眺めていたが、素直にテーブルの上に箱を置いた。

ドン。

今日、軽く100回は聞いたあの重みの音だった。俺はたまらず眉をしかめた。そばに座るトゥコも息が荒い。

男は箱の蓋を開けて、手を突っ込んで、ゆっくりと中身を取り出した。

【つづく↓】

サポートをしていただくと、ゾウのごはんがすこし増えます。