#13 藍乾燥葉のグルコース建てレシピ

前記事#12では、藍乾燥葉の抽出・還元を煮沸によって高温で行ない、またL-アスコルビン酸を加えることで、ハイドロより安全なグルコース(ブドウ糖)による化学建てをより短時間で行う方法を検討しました。

今回は行事やグループの集まりでも使える実用的なレシピを考えてみました。

ただしこの方法は試行錯誤の中で比較的よかったというものですので必須のものではなく、確実に再現できるかどうかもまだ不明ですが、一つの例として参考にしていただき、分量や時間などを状況に合わせて適宜調整していただけたらと思います。

藍の生葉染めが楽しめる季節になりましたが、使いきれなかった分は乾燥させてまた藍染めを楽しまれてはいかがでしょうか。

1.藍乾燥葉のグルコース(ブドウ糖)建てレシピ

1.1 準備物

染色液約1Lあたり

A.消石灰(アルカリ剤):30g

B.藍乾燥葉:50g(細かくもんでおく)

C.水 1.2L(乾燥葉が吸収する分や蒸発する分を見込んだ量)

D.グルコース粉末(還元剤):20g

E.L-アスコルビン酸粉末(酸化防止剤):5g

F. 布:手拭い半分大の木綿さらし布(約34×50cm、約20g)

1.2 手順

鍋等にA,B,Cをこの順に入れ(消石灰の粉末がなるべく飛び散らないようにするため)、火にかけ時々混ぜながら加熱し沸騰したら弱火で10分煮出す。

抽出液を洗濯ネットなどの布で濾し、熱いのでゴム手袋を使って固く絞る(搾りかすもあとでまた利用できる→生葉の例は#11、乾燥葉については後日掲載→#14)。

2の液を50~60℃くらいまで冷ます。液を多く作るときは冷めにくいので50℃くらいまで冷ますほうがよい。

D,Eを入れ静かに混ぜながら還元時間として10分置く(布の絞り模様などはここまでにやっておく)。

染めムラにならないよう水で絞った布を染色液に入れ、水面から出ないように静かに動かしながら5分間染める。

水で数回洗って酸化、発色させる。

2.補足説明

2.1 染色液の温度や手順について

記事#12で藍の抽出温度の違いによる染まり方の比較をした際は、煮沸抽出では抽出時から調整剤をすべて加えて液温を65℃まで冷まし、藍葉の残渣を液中に残したまま染色した。その結果、煮沸して高温で還元を行なったほうが短時間で染色力を得られることがわかった。

しかしながら、実際に布を染めてみると、残渣が布に付着しないよう絞り取ってしまうこともあり、液に残った成分の反応が高温によって急速に終わってしまったのか染色力が落ちるのも早く、作業に時間がかかってしまうとあまり染まらないこともあった。

そこで、煮沸抽出と圧搾の後、ある程度液温が下がってから還元剤を投入して、高温で染色力が急激に落ちることを避けた。結果として、圧搾の作業を行なった後では、液温が60℃程度まで下がっており、そのタイミングでグルコースとL-アスコルビン酸を投入するくらいが適当であった。

2.2 調整剤の分量について

ここではアルカリ剤として消石灰、還元剤としてグルコース、酸化防止剤としてL-アスコルビン酸の3種類の調整剤を加えた。

L-アスコルビン酸に関しては、#9 3.2で5g/Lからの増量の効果が認められなかったので、全て5g/Lとした。消石灰とグルコースに関しては、いくつかの配合割合を試して50~60℃で最もよく染まった分量を目視で選び、消石灰を30g/L、グルコースを20g/Lとした。

ーグルコース・L-アスコルビン酸投入時の液温ー還元のための放置時間(分)

2.3 布と染色液の比率について

今回は基本的に、染色液約1L当たり手拭い半分大(重量約20g)の布を染めてみた。

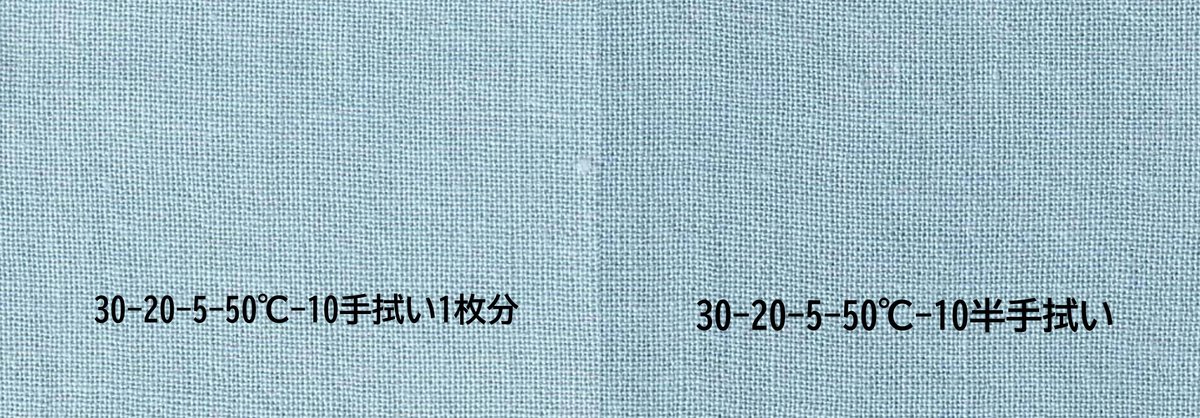

布の大きさをを手拭い1枚大(約34×100㎝)にしたものは、写真(左)のように色が薄い仕上がりとなった。今回の方法で染める場合は、基本の割合の、浴比1:50程度が実用的に良いのではないかと思う。

なお、この比較においては、半手拭いも含めて比較的色の薄い仕上がりになっているが、これはどちらも使用した藍葉の収穫時期が10月頃と遅めであったためではないかと考える。

左:手拭い1枚分 右:手拭い半分大

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?