#12 藍乾燥葉のグルコース建ての検討(煮沸による抽出・還元)

1.ねらい

記事#4では、化学薬品のいわゆるハイドロの代わりとして比較的安全なグルコース(ブドウ糖)を還元剤として用いた木綿の藍染めについて、先行研究1)を参考として検証した。

そこでは粉砕した乾燥藍葉を40℃の温湯で練ってから水で分散させ、調整剤を加えた。そして1)で適切な調整剤の量とされたものに近い形で染色が可能であることを確かめた。

今回は、より簡単に短時間で行なえるよう、煮沸して抽出した後、比較的高温で還元までを行ない、#4のように温湯で練った物と染色力やその変化を比較した。

また、文献2)では、染料が試薬のインジゴではあるが、「グルコースによる還元の場合、pHの比較的高い場合には天然藍による発酵建てよりも濃色に染色でき、発酵建てで最適とされているpH11.5から12の条件でも、グルコースによって発酵建てと同程度の濃さに染色することができた」ということであるので、参考として染色液のpHも測定し、これを検証した。

2.試験方法

2.1.試料

2.1.1.試験布

木綿晒 各約4cm角(無処理)

2.1.2.染料

自家栽培タデアイ自然乾燥葉

2.1.3.試薬

試料1)において適切な条件とされる量と、記事#4の試験の結果を考慮し、調整剤を次のように定めた。

タデアイ乾燥葉50g/Lに対し、

還元剤:グルコース 20g/L

酸化防止剤:L-アスコルビン酸(ビタミンC) 5g/L

アルカリ剤:水酸化カルシウム(消石灰) 15g/L

アルカリ剤:炭酸ナトリウム(ソーダ灰) 30g/L

2.2.手順

2.2.1.乾燥藍葉の粉砕

簡単に行うためクッキングカッターは使わず、手で揉んで葉を細かくした。

2.2.2.抽出・還元

A:粉砕葉を少量の40℃の湯で練ってから、40℃の湯を加えて200mLにし、調整剤を投入して30分放置した。

B:粉砕葉に調整剤と水200mLを加えて液の色が変わるまで煮出し、蒸発分を補うため合計200mLになるよう湯を加えて65℃になるまで冷ました。

2.2.3.染色

布を投入して10分間染色し、数回空気中で振って空気酸化した後、水中で10分間酸化し、水洗いして自然乾燥した。

2.2.4.その他の検討

空中酸化を行なわずにすぐに水中に投入して酸化した場合の発色の違いや、2回重ねて染めた場合の効果についても調べた。

2.2.5試験日数と撹拌

染色試験の後は毎回撹拌を行い、15~30日目の間は、それに加えて2,3日に1回、撹拌のみを行なった。試験開始から12日目までは毎日、その後15日目と30日目に染色力をテストした(文中の経過日数は全て試験開始からの日数)。

16日目にも、調整剤追加の効果を見るために染色を行なった。

3.結果

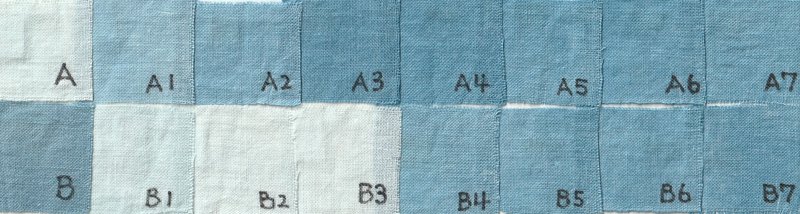

写真2,3:A,Bそれぞれの染まり具合の変化(数字は試験開始後の経過日数)

(各pH測定後、3日目:Bに消石灰追加、6日目:A・Bともグルコース追加、

8日目:Aに消石灰追加、15日目:A・Bとも消石灰とグルコースを追加)

3.1.温湯抽出(A)について

開始直後はあまり染まらなかったが、3日目からは比較的濃く染まるようになった。5日目頃から少し染色力が落ちたため、6日目の染色後にグルコース10g/L、8日目の染色後にさらに消石灰10g/Lまでを追加したところ、10日目に今回最も濃く染まり、30日目までに少しずつ染色力が低下していった。

3.2.煮沸抽出(B)について

開始直後はよく染まったが、1日目から染まらなくなり、開始直後10.78だったpHは1~3日目には10.5前後に低下した。グルコースによって発酵建てと同程度の濃さに染色できたとされるpHをだいぶ下回っていたので、3日目の染色後に消石灰10g/Lを、また、6日目の染色後にAと同様グルコース10g/Lを追加して効果を見た。消石灰の追加翌日からpHが上昇して染まり方が濃くなり、10日目に最も濃くなった。

消石灰とグルコースを追加した直後の16日目は、15日目より濃く染まった。

3.3.直ぐに水中酸化した場合

布を染色液に浸けた後すぐに水中に投入した場合(末尾がWのもの)も、空気中で酸化したあとの場合と染まり方の差は認められなかった(写真4)。

3.4.重ね染めをした場合

2回重ね染め(布の染色液への投入から水洗いまでを繰り返す操作)をすると、明らかに2回目(末尾が-2のもの)で色が濃くなった(写真4)。

3.5.pHについて

Aの温湯条件では、開始日にはpHが11.07と比較的低く、その後12前後を緩やかに推移した。その中で消石灰の追加により、下降してきたpHを上げることができた。

Bの煮沸条件では、開始当初pHが急激に下がったが、消石灰を追加することにより12前後に上昇させることができ、その後も消石灰の追加によるpH上昇の効果が確認できた。

4.考察

1) 今回の煮沸による抽出と高温での還元では、短時間で染色力を得ることができたが、グルコースによる還元反応が急激に進んでpHが下がり、またインジゴへの酸化も進んでしまったため染色力がすぐに落ちたと推測する。ある程度染色力を持続させるためには、反応のスピードに関わる温度の調整が必要であると考える。

2) A、Bとも一旦染色力が落ちたものの、アルカリ剤と還元剤の両方を加えることで回復が顕著だったことから、染色力の回復にはpHと還元剤の両者の条件が必要であり、また、色のもとになる物質がまだ試料に残っていたことがわかった。今回は1か月間であったがさらに続けられた可能性もあり、長期間の化学建てについては今後機会があれば確かめてみたい。

3) 温湯抽出(A)の調整剤は、記事#4の試薬2と同じものであるが、開始5日目頃までは#4に比べ安定して染色力が持続した。これは毎日撹拌を行なったことにより、アルカリ剤が沈殿して上澄み部のpHが低下するということを避けられたためではないかと考える。

4) pHと染色力の関係に関しては、pH11.5以上で比較的濃く染まることが確認できた。

5) 本試験では、空気酸化の有無は染まり方に影響しなかった。

6) 重ね染めで染まり方が濃くなることが確認できた。

5.参考文献

1) 杉谷あつ子:比較的安全な薬剤を用いた藍化学建ての検討、滋賀県立大学卒業研究論文、指導教員:道明美保子、2014.2.4

2) 牛田智、松尾美恵:グルコースによるインジゴの還元、日本家政学会誌、VOL.42 No.1、61-65(1991)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?