■No.22「ちょこっとスキル」の駆動原理

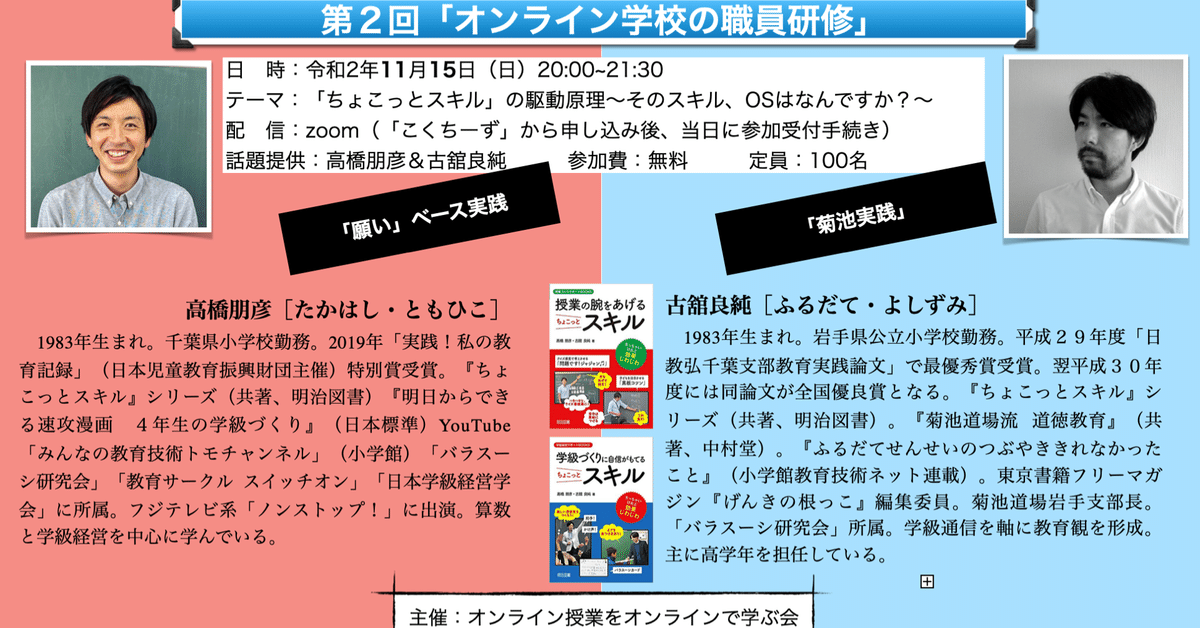

11月15日(日)の夜にオンライン講座に登壇しました。函館の藤原先生主催の「第2回オンライ学校の職員研修」です。「ちょこっとスキルの駆動原理〜そのスキル、OSはなんですか?〜」というテーマで行われ、共著を一緒に書いた髙橋朋彦と二人でお話しさせていただきました。まず、こうした企画を立ち上げ、お声がけくださった藤原先生に感謝いたします。本当にありがとうございます。

今回は、そのオンライン講座で伝えたかったこと、伝えきれなかったことをまとめて発信したいと思います。

髙橋朋彦先生との関係

話は15年前に戻りますが、僕は大学を出て実家の岩手県に戻りました。2年間地元で講師をしていました。いわゆる採用氷河期にぶつかっており、採用試験に引っかかりませんでした(本人の努力不足は棚に上げている)。また、僕は中高保健体育の枠で志願していたので、なお倍率は高かったと思います。

幸運なことに、2年間講師でお世話になった学校は、教師の鏡、スペシャリストが集まる学校でした。小学校の教育とは何か、学級経営とは何か、授業研の楽しさ、子ども達を育てることの意味など、たくさんの学びを得ました。「得た」というよりは、僕の何かを呼び覚ましたような感覚です。

そうした感覚から、小学校も悪くないなあとぼんやり感じた僕は、平成20年度採用の試験の際、千葉県の採用試験を併願しました。当時の倍率は2倍程度で、僕は26歳の年に千葉県に移住することになりました。

そこで同期になったのが高橋朋彦です。しかも、40〜50名いる同期の中で「同じ班」になるという偶然。また、58年生まれの同級生でもありました。同級生は全体の中でも4名しかおらず、色んな偶然が重なった出会いとなりました。

陰と陽、マイナスとプラス、月と太陽?のような、全く正反対の両者でしたが、どこか惹かれ合っていたのでしょう。共に時間を過ごすことも多く、悉皆研修の後はファミレスで永遠に教育談義に花を咲かせていたと思います。個人的に言えば、「朋彦には負けたくない」という思いと同時に「追いつきたい」と思い続けていました。

初任研、5年研、6年研…と経つうちに、「2人で本が出したいなあ」と思うようになりました。本が出したいというよりは、「髙橋と何かやりたい」と思っていました。高橋となら、何か面白いことができるんじゃないかと思っていました。その時は「本を出す」という発想しかありませんでした。もしかしたら、それが本ではなかったら、今はまた違った未来がやってきていたかもしれません。

そして、お互いに学びを加速させていく中で、髙橋が「出版」の機会を得ます。本人がオンラインの中で言っていましたが、土作彰先生とのつながりの中で髙橋がいただいたお話でした。とっても嬉しかった反面、やはり「高橋は一歩先を行っている」という嫉妬はありました(笑)。

本の企画を進める時間はなんとも言えない至福の時間でした。企画を立ち上げたり、内容を煮詰めたり、実際に執筆することは苦労もありましたが、それ以上に髙橋と何かを形にすることができる喜びの方が大きかったからです。

決まったタイトルが「授業の腕をあげる ちょこっとスキル」

授業の中で行っているであろう、自分たちの暗黙知を言語化し、形式知として世に出そうという企画でした。平成29年度の執筆となりました。当時は「学級経営」や「教育の考え方」「どんな先生であるべきか」がより大切にされており、「指導要領改定」に関する授業観の転換をどうするかを問う本が所狭しと並んでいるような状態でした。さらに、「働き方改革」における、定時退勤のための仕事術のような内容も多かったと思います。

だから僕たちは、あえて「一斉授業」に目を向けて書くことにしました。でも「教師の願い」を持った、子ども達に「教え」、子ども達を「育てる」ための本にしたいと考えて書きました。

これもオンラインで話しましたが、古舘は記事を書くことができませんでした。単純に文章が下手くそだったんです。いや…、ちょっと言葉が悪いのですが、寄り添えなかったのです。正直当たり前の内容ばかりが並んでいます。「息の吸い方」「瞬きの仕方」「自転車の乗り方」など、どうやって説明すれば良いのでしょうか。そんな感覚を「授業」で書かなければならなかったのです。「できない」ということへの共感ができない。そんな感覚でした。言葉にならなかったのです(最終的には、かなり自分のものとして落とし込み、読者視点に立てたつもりですが…)。

だから、「ちょこっとスキル」に対する思考、内省はかなりしてあるつもりです。「なぜ・なんのため」「いつ・どのように」「誰が・どのタイミングで」「どんな風に・どのくらいの頻度で」「回数・変化」「角度・長さ」など、細かなところまで意識しています。見開き2ページで1スキルを基本とする本書ですが、説明を許してもらえるのであれば、1スキル2000文字以上、30分はお話できると思っています(笑)。

話は先週(オンライン)に戻ります

そんな高橋との「ちょこっスキル」を取り上げていただき、オンライン講座が行われました。多くの方が「スキル」を「どう使うか」という話を聞きに申し込まれたのではないかと思います。期待を裏切ってしまうような形になってしまい、本当に申し訳ありません。

僕は「スキル」は「努力だ」と言いました。「ちょこっと」は「入り口だ」と言いました。「ちょこっとスキル」は、「努力の入り口に立つことだ」と言いました。本書は、皆さんを努力の入り口へ招待する意味があると考えていると伝えたつもりです。

スキルを身につけるには、果てしない努力が必要だからです。ホームランを打つバッターは何万回素振りをしたでしょうか。フリースローを外さないシューターは何万回シュートしたでしょうか。サッカー選手が流れの中で簡単に「止める・蹴る」をやる中には、どれだけのパス交換をしたのでしょうか。書道家は何万枚書いたでしょうか。絵描きは、料理家は、科学者は…日々どれだけの努力をしているのでしょうか。(「スキル」ってそんな簡単じゃない。僕はそう思っています。)

僕らは、スキルを形式知として世に出しました。かなり再現性の高いスキルだと考えています。藤原先生も冒頭で紹介してくださいましたが、「明日使える」ものも多いです。しかし、あくまで「形式」であり、外側のスキルになります。ユニフォームを着て、バットを持ち、バッターボックスに立つようなものです。ホームランが打てるとは限りません。ボールに当てることすら難しいかもしれません。まぐれで当たることもあるかもしれませんが(笑)。

また、「体を鍛えたい」と相談に来た人へ、「ジムを紹介する」ことにも似ています。僕はあなたに筋肉をつけてあげることはできません。しかし、筋肉の付け方は教えることができます。「ジムへ行ってトレーニングしたらいいよ!」ということです。「あの器具でこの筋肉を」「あのトレーニングでこの能力を」と伝えることはできます。これが「努力の入り口」という意味です。

ジムに通うかどうかはあなた次第です。どんなトレーニングをどのくらいやるかはあなた次第です。ジムというものを知って、活用するかどうかはあなた次第です。そんな厳しい現実があると思っています。

ここまで書くと、「ちょこっとスキル」じゃないように感じますよね。でも、その努力のあり方も人それぞれです。突然100kg持ち上げる人がいるかもしれません。自重から始める人もいれば、まずは柔軟性からという人もいます。ランニング10分から始める人もいれば、60分走りきる体力があるかもしれません。そうした「自己を知る」経験を積み上げる過程が努力なのです。自分を知って、認知して、その上で何をすべきかを考え、「形式」に血を通わせるのです。

例えば、オンラインでも紹介した「クイズ風」のスキルでは、発動と同時に内省します。タイミングはどうだったか、自分の表情は硬くないか、声は楽しそうだったか、ボリュームはどうか、身体自体の与えるイメージや、身体の角度、話す立ち位置、目線や瞬きの回数、全体を見渡せていたか。さらには、子どもの反応も見ます。活動の最中ではなかったか、顔が上がっていたか、「ジャンジャン」の瞬間の反応や表情などもみます。そもそも何のためにその問いを与えたか、問いの質はどうか、子どもたちの思考を促すものであったかなど、振り返るようにします。「形」の中身を入れていく作業をし続けます。

そうした営みの連続が、本来経験と感覚で形作られている「スキル」を「ちょこっと」という感覚に育てていくのだと感じています。だから僕は、オンライン講座の中では、外側のスキルではなく、内側のスキルを大切にお話ししようと考えました。

「スキルは外側になく、内側にある」

多くの方が、この言葉に共感してくれました。たくさんのフィードバックをいただきました。本当にありがとうございます。僕は不器用なので、自分がやってきたことや、やっていることしか出せません。その出し方がエグい感じになっていることを、今更ですがだんだん自分で認知してきました(苦)。その度に、「ハードル」を上げてしまったり、「できない」と思わせてしまっているのではないかと反省しています。

しかし、「ちょこっとスキル」を大切にしているから話しました。僕と朋彦が10年かけて形にした宝物だからです。何時間も、何日もかけて練り上げた「願い」そのものだからです。そして何より、教室の事実を磨き上げた古舘学級の集大成だからです。試行錯誤に向き合ってくれた子どもたちがそこにいるからです。

僕のスキルという「形」には、たくさんの時間と願いと試行錯誤と苦労と子どもたちの事実と教室のリアルが詰まっています。これが、「スキルは内側にある」と言った理由です。

そう考えれば、先生方の教室、子どもたちとの関係の中にも、膨大なスキルの種があるはずです。確かな根を張れば太い幹が育ち、枝葉が豊かになります。深い緑の葉や、鮮やかな色の花が咲くはずです。ちょっとやそっとの雨風に屈しない「願い」の行き渡ったスキルが生まれるはずです。

だから、僕らはこれからもスキルを生み出し続けます。現状に満足せず、また新しい春を目指して教室を育て続けます。そして、子どもたちとの事実を出します。外側だけで中身が空っぽのスキルにはしません。そんなことを宣言して、終わりにしたいと思います。

最後に、「ちょこっとシリーズ」買ってくれた嬉しいです♪笑(重要)

↓↓↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?