美でさえ200~300年の概念―ミニ読書感想『近代美学入門』(井奥陽子さん)

美学・思想史研究者、井奥陽子さんの『近代美学入門』(ちくま新書、2023年10月10日初版発行)が勉強になりました。14世紀(1300年代)から19世紀(1800年代)の西洋美術史を紐解き、西洋における美の概念、美術の概念の起こりや展開を整理する本書。一見普遍的に見える「美しい」という概念でさえ、確立してから200~300年程度の「新しい哲学」だというのが一番の驚きでした。

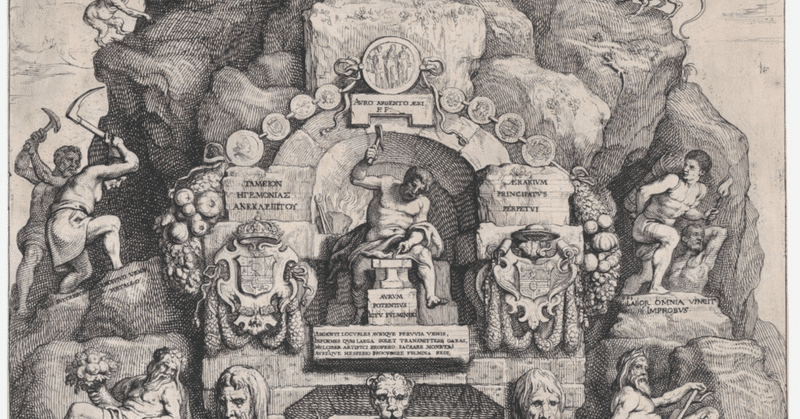

象徴的で面白かった話は、卓越したアーティストを称賛するときに使う「天才(ジーニアス)」という言葉。もともとはラテン語で「ゲニウス」であり、「守護天使」が本来の意味だったそうです。それがやがてルネサンス期、「(良い・悪いを問わない)素養」を意味する「インゲニウム」と混同されはじめるといいます。

16世紀以降、フランス語や英語でゲニウスがインゲニウムと同じような意味で、つまり優れた素質という意味で用いられるようになります。「誰々は(よい)インゲニウムを持っている」というのと同じ意味で、「誰々はゲニウスを持っている」と表現されるようになったのです。卓越した素質を持っている人は守護天使の大きな加護のもとにある、と考えられたからでしょう。

守護天使、つまり人間ではなく宗教的な存在が「人間化」したと言えます。あるいは逆に、美に関わる人が「神格化」されているとも言えます。

これは二つの方向性で面白い現象です。まず、16世紀以前は、天才という認識方法は存在しなかったこと。人間が天使と同列だと言うことは、宗教的には不可能だったはずです。天才の概念が存在しない社会は、今の常識においては困難ですが、そういう社会のありようがあったということ。

そして、現代は、この神格化がさらに進行しているとも言えること。「クリエイター」という言葉は、一人の人間として確立した地位を確保することであり、一方で「神」ほどには困難ではない、言い方を変えると「神様がいっぱい」の社会が現代です。それだけに、「神」になれないこと、いわゆる「何者にもなれない」ことが大きな絶望を招く。それが承認欲求社会の一つの形になっています。

当然ながら、こうした現代の天才概念も、数百年後、あるいはもう数年後には変容しているかもしれない。それだけ、美・美術の概念は可塑性を持って人類社会の中に存在するわけですから。

振り回されないようにしたい、と改めて思います。

万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。