鎮静薬の種類と使い分け【最も優れた鎮静薬とは】

鎮静薬は,人工呼吸器管理などに用いる薬剤です.

使い慣れていない人は,どのように使ったらいいか,正しく使えるか心配になりませんか?

重症患者に使用することが多いので,「何か間違いがあったら大変」と緊張すると思います.

私は,循環器内科医として日々重症患者管理に携わっています.

そんな私の考える鎮静薬の使い方や,種類の使い分けを,わかりやすくまとめて解説します.

■最も優れた鎮静薬とは

まず,"理想の鎮静薬"の特徴は以下になります.

‣退薬症状,幻覚,せん妄がない

‣深い鎮静が容易

‣呼吸抑制が少ない,気道確保が不要

‣循環抑制が少ない

‣効果の発現・消失が早い

‣急性耐性がない

‣要薬液量が少量

実際にはこれを全て満たす薬剤は,残念ながら存在しませんが,これらの項目を評価していくことで,鎮静薬を評価することとなります.

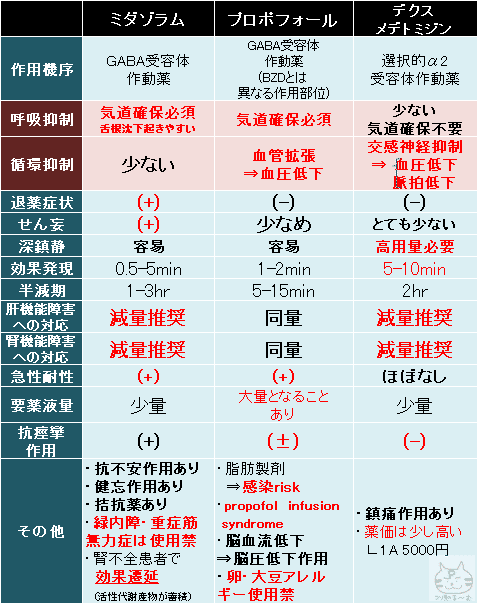

■種類と特徴のまとめ

➀ミダゾラム (ドルミカム®)

‣作用時間:発現0.5~5分,持続<2時間

‣抗不安作用や健忘作用がある

‣脂溶性が高い

:48~72時間以上の持続投与で覚醒遷延(組織に蓄積),不穏・せん妄リスク上昇

[いい適応] 3日以上の鎮静,循環動態不安定患者

➁プロポフォール(ディプリバン®)

‣GABA受容体に作用(BZDと結合部位異なる)

‣作用時間:発現1-2分,10-15分持続(ミダゾラムに比して早い)

‣脂肪移行性高いが,覚醒遅延が問題となることは少ない

‣低血圧,呼吸抑制がミダゾラムより多い

‣肝・腎機能低下に対して比較的安全に使える

‣浅鎮静で咽頭喉頭反射の抑制 ⇒嘔吐反射が強い患者に

‣頭蓋内圧低下作用:脳外領域で

‣小児への投与は禁忌:安全性の確立なし

[いい適応] 2日以内の鎮静、抜管直前

➂デクスメデトミジン(プレセデックス®)

‣鎮静+鎮痛・抗不安作用

‣基本的に催眠作用(-):自覚症状や神経学的所見を評価しやすい

‣作用時間:短い

‣呼吸抑制はほぼない:投与したまま抜管可能

‣NPPVに併用することで予後を良くするエビデンスあり

‣血圧低下,徐脈が起きることあり:循環動態不安定だと使用しづらい

‣鎮静薬で唯一記憶や認知機能の障害なし

まとめるとこんな感じになります.

■実際の使い分け

【デクスメデトミジン1st?】

正直,デクスメデトミジンで鎮静が可能なら,絶対最強です.

呼吸抑制が少なく,半減期も短くて抜けが早い点が,Critical care上有用だからです.(薬価の点は社会的問題なので割愛.)

それでも,デクスメデトミジン独占にならない理由は二つ.

1. 単剤だと深鎮静は困難.

2. 循環動態への影響が多い.

この2点です.

経験上,添付文書上の極量でも鎮静が効きづらいことが多く,単剤で深鎮静することはほぼ不可能です.鎮静を深めたいのならばプロポなどを併用して用いましょう.

2つ目の”循環動態への悪影響”とは具体的に,血圧低下,徐脈などが起きえます.

先に申し上げた通り,デクスメデトミジンで鎮静を深めたいときは,ある程度の用量が必要になるので,この副作用は痛いところです.

循環動態への副作用の懸念があると,用量調節が非常に鬱陶しくなるので,心疾患のケースや,長期挿管管理が推測されるケースでは,ミダゾラムやプロポをまずは選択しています.

ところが,デクスメデトミジン以外の2剤の差は微妙なので,まとめます.

【プロポフォール vs ミダゾラム】

・鎮静レベルの調節:プロポフォールの勝ち

・呼吸器離脱時間:プロポフォールの勝ち

・予後やICU入室期間:引き分け

・in-out管理:ミダゾラムの方が絞れる

・抗不安・健忘作用:ミダゾラムの勝ち

プロポフォールは,他剤に比して半減期が短く,鎮静の調節や,呼吸離脱時に優位性があります.

プロポフォール使用の注意点は,

1.ミダゾラムよりは血圧低下しやすい

2.高用量長期使用時のpropofol infusion syndrome

3.卵,大豆アレルギー

です.

ミダゾラムをあえて使う状況は,循環動態への懸念がとても強い時,の1点です.

薬理的に血圧低下が起きにくく,投与時に水分量を絞りやすい組成だからです.

■まとめ

➀循環動態に余裕があって,深鎮静が不要な病態なら,まずはデクスメデトミジン.

➁デクスメデトミジンが使用しづらい状況,ないし単剤で鎮静controlできない時は,プロポフォール(変更もしくは併用).

➂プロポですら循環動態への懸念あったり,プロポが使いづらい状況,ないしプロポで鎮静controlがつかない時,ミダゾラム(変更もしくは併用).

といった感じです.

あとは患者さんの状況を知ったうえで,上の表とにらめっこしてみてください.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?