土木のグルメ#01 静岡おでんと青葉通り

2024/03/01に実施されましたイベント第2回『気象×土木の防災』では学生小委員会のメンバー3名が、静岡県庁へ訪問して実施されました。

学生小委員会のメンバー

— 土木学会学生小委員会 (@doboku_gakusei) March 1, 2024

先ほど、静岡県庁に到着しました。

この後15:00よりこちらから中継でお送りいたします!

まだ参加フォームから参加登録受付しておりますので

お待ちしています。 https://t.co/0s23F2H0Bi pic.twitter.com/OGzxBRC899

イベント終了後は、静岡県庁の展望台に上り、夕暮れどきの静岡市をのんびり眺めていました。

しかし、我々は朝から新幹線で移動、イベントの実施と大忙し。メンバーの心の中ではこう感じていました。

「腹が...減った...!」

美味しいものを食べに行こうと我々は静岡の繁華街へと向かっていきました。

1.静岡おでんを楽しもう!

向かった先は、静岡県庁の近くにある青葉通り。ここでは偶然、静岡おでん祭りが開催されていました。

静岡おでんは静岡市を代表するソウルフードの一つ。濃い口醤油を使い、牛すじでだしをとった黒いスープで煮込み、青のりや魚のだし粉を付けて食べるのが特徴です。発祥は大正時代のようですが、廃棄処分されていた牛すじや豚モツをおでんの具材としたところ、人気が高まったようです。また、昔から駿河湾で水揚げされる魚介類を利用できたため、黒はんぺんなど魚のすり身を使った練り製品が入っているのも特徴です。

静岡県各地から沢山のおでん屋さんがずらっと並んでおり、食べ比べが出来てしまうという贅沢な空間が広がっていました。静岡おでん以外にも全国各地のおでんが楽しめるコーナーもありました。

早速店の中に入ってみます。

おでん屋の店員さんは気さくな方が多く、我々旅人を快く迎えてくれました。

メニューを見るとどうやら5種類の具材が入ったおでんがスターターパックとして500~800円くらいで売られているようです。安い!

こちらは比較的一般的なおでんに近いラインナップだった。

実際に食べてみると夢中になって食べてしまうほどのうまさ。冷えた体をじわじわと温めてくれます。牛すじもアクセントとして効いていました。戦後直後を生きる人々にとっては貴重なお肉だったのではないでしょうか。

最終的には3軒お店を回って1人3000円ほど。メンバー全員大満足で帰路に着いたのでした。

2.静岡おでんと青葉通り

いやいや、ただグルメの話をしただけで土木全く関係ないじゃねぇかと思ったそこのあなた。静岡おでんと今回会場となった青葉通りにはかなり深いつながりがあることはご存じでしょうか。

まずは静岡おでん祭りの会場となった青葉通りの場所を見てみましょう。静岡県庁から南西方向に続いています。青葉通りの周りには、「呉服町」「紺屋町」「両替町」など商業に関連する街の名前があります。また、小規模な建物がぎっしり並んでいます。そのため、この地域は昔から商業で栄えていたと考えられます。

すると一つ疑問が浮かびます。なぜ、青葉通りという幅の広い通りが商業地の真ん中に出来たのでしょうか。昔からある市街地に幅広い通りを作るのはそこに住んでいる住民の方に移転をお願いする形となるため簡単なことではありません。

そのヒントを「土木図書館デジタルアーカイブス」から探してみます。土木学会が保有している過去の情報の一部をネット上で公開しているものであり、土木学会の委員でなくても閲覧することが出来ます。

例えば、土木学会誌の場合、発刊50年を経過したものは「土木図書館デジタルアーカイブス」に無料公開しています。特に戦前、高度経済成長期のことを調べたいときには重宝するサイトです。

1940年4月に発刊された土木学会誌に静岡で起きたある出来事が書かれていました。

その出来事とは「静岡大火」。

1940年1月15日に静岡市中心部で発生した大火事で5000軒以上の建物が被害に遭いました。さらに静岡駅の駅舎にも火災による被害が出てしまい、列車は26時間ほど運転見合わせすることになってしまいました。

★春藤真三:静岡大火と其の復興計画,土木学会誌,No.26/V-4,pp.1-4

この1940年5月の学会誌では、都市計画・鉄道・上水道の3分野に着目して、被害状況、復興計画の見通し、今後の課題について書かれていました。

静岡市復興計画図において青で囲われた部分を見てみると、現在の青葉通りと完全に一致します。青葉通りはこの時に計画された道路のようですね。

なぜ火災からの復興で「道幅の広い道路」を造る必要があるかと言いますと「延焼防止」のためです。

江戸時代、火事が発生した際、建物を壊していくことで被害が大きくならないようにしたという話を聞いたことがあるでしょうか。周りに燃えやすいものが無ければ燃えひろがりにくいことから行っていました。

「道幅の広い道路」を造れば、建物と建物の間には何も無いスペースがあるので燃え広がる可能性を低く出来るということです。実際に阪神・淡路大震災では道路の幅が広いほど延焼を防ぐことが出来たという報告があります。

注) ただし、当時は無風状態であったこと、発火箇所、延焼方向を考慮していないため、延焼停止線の形成が他の要因による可能性があることも留意。

★国土交通省:新道路五箇年計画策定 1.新道路五箇年計画策定の背景 (1)社会・経済・生活と道路の関わり,<https://www.mlit.go.jp/road/consider2/keikaku/1'/1-(1).htm>,2024.03.24閲覧

この「延焼防止」という効果は『空間機能』(建物が立っていない空間としての役割)の一つとなっています。道路と聞くと、人や自動車が通ることの出来る『交通機能』ばかり注目が行きがちですが、建物が立っていない空間としての道路の役割も非常に大きなものになっています。

青葉通りは1948年に完成し、静岡の街づくりに大きな影響を与えます。

静岡おでんもその一つ。1950年代に静岡おでんを売るお店が青葉通りにテントを貼るようになったようです。現在は静岡おでんのお店は青葉通りではなく、「青葉おでん街」「青葉横丁」といった通りに立ち並んでいます。そういった意味では静岡おでん祭りは1950年代の静岡の再現なのかも。

3.青葉通りが出来たその後

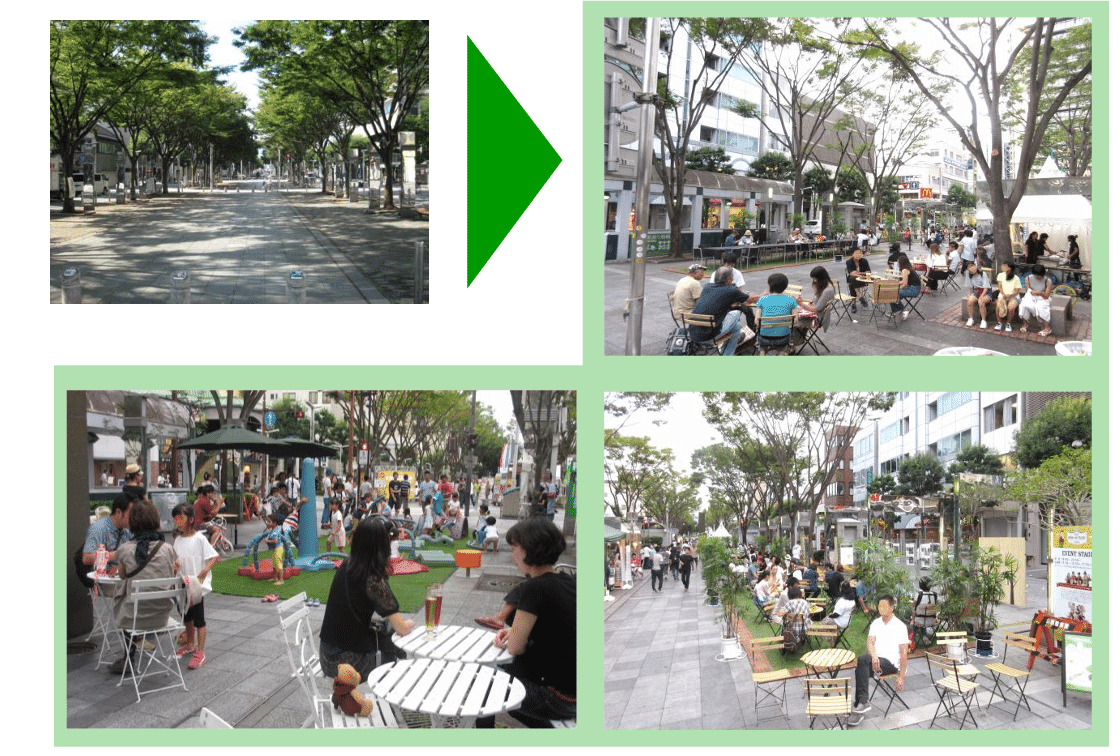

その後、1967年からは駐車場スペースとして青葉通りが活用されていく形になります。1988~1991年にかけて歩道として整備を行い、「青葉シンボルロード」として再出発しました。現在では繁華街の中心部にあり、道幅の広い遊歩道になっている青葉シンボルロードを「みんなのリビング」のように居心地のよい空間に出来ないか試行錯誤が進められています。

★国土交通省:静岡県静岡市(都)青葉通線(青葉シンボルロード事業),<https://www.mlit.go.jp/common/001230092.pdf>,2024.03.24閲覧

4.まとめ

今回は静岡おでんを出発点として、青葉通りの歴史を紐解いていきました。オープンスペースとしての役割を果たしている青葉通りが、静岡おでんをソウルフードとして輝かせているのに一役買っているのかもしれません。

機会がありましたら静岡の街の歴史を感じながらおでんを食べてみるのはいかがでしょうか。

※参考

漫画「孤独のグルメ」においても青葉通りと見られる場所が登場しています。