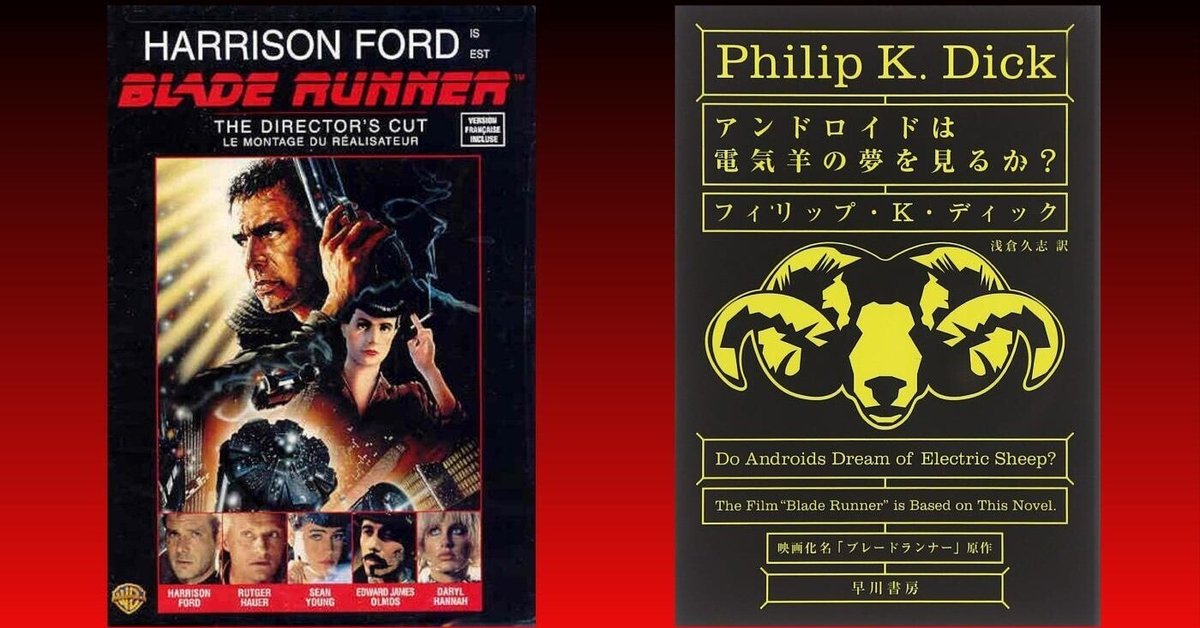

『ブレードランナー』は原作を読んでから観たほうが絶対にいい理由【ネタバレあり】

はじめに

『ブレードランナー』という映画は、世間一般的には非常に評価が高い。サイバーパンクといった後発のSF作品に多大な影響を与え、観客の思い描く“未来”というものを刷新したことは間違いないだろうと思う。空飛ぶ車やデッカード・ブラスターのような近未来的な意匠、常に降り続く酸性雨や歌舞伎町をモチーフとした街並みの世界観、唐突に表示される「強力 わかもと」や「二つで十分ですよ!」などの迷言など、後々まで残る要素は確かに見受けられる。

しかし、上記の要素はあくまでも映像美や世界観に関するものだ。映画の中身はどうなのだろうか?実際に鑑賞したことのある方なら分かるだろうが、この『ブレードランナー』、観ていると物凄く眠くなる映画なのだ。

私事だが、筆者は高校時代にこの映画を観賞し、話についていけずに断念している。途中で眠くなって諦めてしまったのだ。同様の経験をした人は結構多いのではないかと思う。では、『ブレードランナー』は映像美や世界観だけの映画なのか?というと、それは違う。内容も素晴らしいのだ。ただし、その作劇の素晴らしさは原作を読んでいないとかなり伝わりにくいのではないかと思う。実際に筆者は成人後に原作を読み、その上でもう一度観賞したのだが、前回の鑑賞が嘘のように感動したのだった。あの眠気は何だったのか…原作を読むだけでこうも感想が変わるとは…。

今回はそんな不思議な映画『ブレードランナー』を、原作『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』と比較しつつ、解説していきたいと思う。

『ブレードランナー』 あらすじ

近未来、地球は環境破壊によって酸性雨が降り注ぐ惑星になっている。人類の大半は他の植民地惑星へと脱出した。タイレル社によって製造されたレプリカント(人造人間)は、宇宙開拓の前線に立たされ、奴隷として人間に従事している。しかし、はじめ無機質な人造人間らは、活動から数年経つと感情が芽生えてしまう。タイレル社は人造人間の寿命を4年に設定したが、それでも各地で脱走したり謀反を起こす人造人間が後を絶たない。脱走レプリカントを特定し、粛清する者は“ブレードランナー”と呼ばれた。

主人公のリック・デッカードは地球残留組の一人で、腕利きのブレードランナーだ。殺しの仕事に嫌気がさして職を辞していたが、警察の陰謀により、無理やり復職させられてしまう。折りしも地球には脱走レプリカントが4名潜入していた。彼らはネクサス6型という最新の人造人間であり、警察専任のブレードランナーを殺害して逃亡中だ。

一人、また一人と逃走中の人造人間を見つけ出して粛清するデッカードは、ついにリーダー格のロイ・バッティとの決戦に挑む…。

以上がざっくりとしたあらすじである。解説に入る。

原作の結末

『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』は出版後即、映画化権が売買されたようです。

それだけ映像化に適した作品だったということでしょう。

Q.アンドロイドは電気羊の夢を見るか?

A.原作では、アンドロイドは電気羊の夢を見ない

『ブレードランナー』の原作『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』では、人間とアンドロイド(人造人間)の違いがより明確に示されている。それは“感情移入”が出来るかどうかだ。逃亡アンドロイドを処理する警察職員のデッカードは、フォークト・カンプフ感情移入度測定法という共感能力を検査する技術を使って、アンドロイドを識別する。

人間には感情移入が出来るが、アンドロイドには出来ない。要するに、アンドロイドは他人の気持ちになって物事を考えることができないのだ。

彼らは人間をベースに創造され、きちんと自分の感情もある。型番によっては知力も体力も人間の最高水準のものを搭載されている。しかしながら自分以外の存在に共感することだけはどうしてもできない…植民地惑星から地球まで苦楽を共にした仲間のことも、底の方ではどうでもいい、自分さえ生き残れればそれでいいと思っている…という非常に冷酷な存在として描かれている。

この物語では他人の気持ちになって物事を考える能力は人間固有のもので、逆にそれができない、他者に親切にできないものは人造人間だろうが電気羊だろうが、“人間以外”の十把一絡げと変わらないということを作品の主張に置いており、そういった“人間以外”の代表としてアンドロイドが登場する。従って原作では“アンドロイドは電気羊の夢は見ない”という結論になっている。自分以外の者を想うことは、電気羊の夢を見ることと同義であり、そうなればその者は種族関係なく“人間”である、ということを言っている。

原作の世界観

『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』で描かれる未来は、感情移入で溢れかえった世界だ。それはもはや感情移入過多とでも言うべき社会で、デッカードは共感することを強制する同調社会に対して、ほとほと疲れ果てている人物として描かれている。

彼は情調オルガン(自分の感情をダイアルで調整できる装置)で自分の本当の気持ちを誤魔化したり、本物の生き物を飼うことに奔走したり(未来世界では放射能で殆どの動物が死に絶えているため、本物の生き物を飼うことがステータスになっており、代替品の電気動物を飼っている家庭は軽蔑されるため、周りに合わせるためみな躍起になって本物の動物を飼おうとする)、個人の感情や事情を蔑ろにし、社会的にこうあるべし、とされている定型化された感情や振る舞いを優先するように無言の同調圧力をかけてくる社会で生きていくことに対して嫌気が差している。

全くジャンルは違うが、緒方明監督の『いつか読書する日』という映画の中で、「自分の気持ちを殺すことは、相手の気持ちも殺すこと」という印象的なセリフがある。同じことがこの未来世界でも起きている。感情移入は人間にしかできない芸当なのかもしれない。しかし周りに合わせよう合わせようとしているうちに、デッカードはどれが自分の本当の気持ちなのか、そもそも自分の感情なんて元々存在したのか、“自分も知らず知らずのうちにアンドロイドになってるんじゃないか?”なんて疑念を抱いたりして、自分にアンドロイドの判別テストをかける始末だ。自分の気持ちも分からない奴が他人の気持ちを慮れるはずもなく、彼は妻と上手くいっていない。

一方で、自分の感情は明確だが、他人の感情が全く理解できない・理解しようともしないアンドロイドという存在がある。このアンドロイドとの対決を通じてリック・デッカードが自らの感情や、杓子定規でステレオタイプな幸せではなく、自分と家族だけの小さな幸せを掴み取っていくのが原作の物語なのだ。

最終的にデッカードは、アンドロイドを粛清した帰り道でカエルを見つける。野生動物など天文学的な確率でしか見つからないため、彼は大喜びだ。有頂天で帰宅して妻に仕事が上手くいったことを喋り、捕まえたカエルを見せびらかす。ようやく俺たちにもツキが回ってきたんだ、と言って疲れ果てた彼は眠る。情調オルガン以外で夫の嬉しそうな顔を久々に見る妻。しかし実は、デッカードの土産物は電気ガエルであることが判明する。動物は人工のまがい物だったのだ。何という滑稽な話か。しかし、妻はあの人が喜んでいるなら別にいいかと思う。

冒頭のデッカードは感情移入の渦の中で自分を忘れかけているが、作中を通じて死線を乗り越え、本当の自分の感情を取り戻し、自分と妻だけのささやかな幸せを見出す…ところで物語は終わる。

映画の結末

月日を跨いで何度も撮り直しさせられたため、

ハリソン・フォードはある時期までこの映画を嫌いだったとか…。

Q.アンドロイドは電気羊の夢を見るか?

A.映画では、アンドロイドは電気羊の夢を見る…かも…

映画版では原作のような主人公の葛藤というのは、割りとやんわりと描かれている。それよりもアンドロイドという存在を大幅にピックアップして、主人公とアンドロイドとの直接対決に主眼が置かれている。

原作では逃亡アンドロイドには特に目的が無かったが、映画版のアンドロイドたちには明確な目的がある。それは“自身の開発者に会って寿命を延長してもらう”ことだ。もともと奴隷として創られたアンドロイドには、反逆のおそれがあるため4〜5年しか寿命が与えられていない。従って地球に来た時点で彼らはすでに寿命間近、命の火が消えかかっている状態だ。

映画版は、開発者に会いたいアンドロイド達vs殺し屋リック・デッカード、の対立構造で魅せているのだ。

デッカードは並の人間を超えた性能を持つアンドロイドに苦心惨憺しつつも、着実に一人一人抹殺していく。一方でアンドロイドの方は、リーダーのロイ・バッティと恋人のプリスの2名がなんとか開発者に会う。しかし、自身の寿命は変更できない(変更したら死ぬ)ことが判明する。激しく落胆する彼ら。デッカードはそんな彼らを追い詰め、プリスを殺す。最終的に逃亡アンドロイドの生き残りはロイ・バッティだけになり、デッカードとタイマンバトルを繰り広げる…というのがクライマックスになっている。

怒りに燃えているのか、人生最後の戦闘を楽しむことにしたのか、猛然と狼のような雄叫びをあげたロイ・バッティは、デッカードを追い込んでいく。戦闘力の差は歴然としており、勝てないと悟ったデッカードはたまらず逃げ回る。建物の屋上から屋上へ飛び移ろうとするデッカード。しかし飛距離が足りず、剥き出しの鉄骨にすがりついて宙ぶらりんの状態になってしまう。

近未来では常に雨が降っているため、滑るのだ。

一方のロイ・バッティの方は死にかけにもかかわらず、あっさりとジャンプに成功する。高みに立ち、ニヤニヤしながら今にも落ちそうなデッカードを眺めるロイ・バッティ。

「恐怖の連続だろう。それが奴隷の一生だ」の名言も飛び出す。

デッカードの握力にも限界が来て、ついにずり落ちてしまう…と、思いきや何が起きたかロイ・バッティはデッカードの手を掴み、引き上げる。デッカードは困惑する。筆者も困惑した。

この行動は、要は人造人間が人間を助けたということなのだ。ここに至って原作を読んでいると、かなりの衝撃が走るかと思う。

原作を読んでいると、なぜロイ・バッティはデッカードを助けたのか?という問題に直面するだろう。感情移入をする能力の無い、言い換えれば他人なんてどうでもいいと思っているはずのアンドロイドがなぜ人間を助けるのか。彼らにとって、自分以外の存在は道端に転がる石ころと同義なのだ。しかも助けた相手は自分達を殺そうと追い回していた捜査官だ。さらに言えば、どうせすぐに寿命で死ぬのだから助けても無意味だろう。このシーンを観た時、筆者は何でだ!?と思うと同時に非常に感動した。これはつまり、アンドロイドであるロイ・バッティが死にかけのデッカードに何かを感じたということであり、そしてデッカードの死にたくない、という感情を察したということでもある。要は、アンドロイドが他人の気持ちになって物事を考えたということなのだ。

もう死ぬから最後に善い行いをしようと思ったのか、恋人のプリスが死ぬ瞬間と死にかけのデッカードが重なったのか、どのような心理的な作用があったのか具体的なことは分からないが、アンドロイドが人助けをする=不可能だった感情移入の壁を超える、ということであり、人工的に生み出された生き物が定められた種の限界を自力で突破し、創造主に肉薄する様を画面におさめているわけだ。

アンドロイドでも、もしかしたら人のことを想うようになれるかもしれない。映画版では“アンドロイドは電気羊の夢を見るかも…”という可能性を示しているのだ。

筆者も大いに困惑した。

この対決の結果、ロイ・バッティは寿命で死に、助けられたデッカードは捜査中に知り合った女性型アンドロイドと、どこかへ連れ立って行く。

つまり“共生”の可能性が示唆されている。人間には感情移入という、他者を思いやる能力が備わっている。アンドロイドももしかしたらそうなれるかもしれない。この先人間が何を生み出そうとも、どのような困難に直面しようとも、この“共感することができる力=感情移入”があるかぎり、それらと共に生きていけるかもしれない、ということを映画の最後に示してフィナーレを迎える。

結論

結果的にこの映画は傑作とされ、映画史に残る作品となった。

筆者が『ブレードランナー』を観て得た感動というのは、映画単体では中々理解しにくいところがあると思う。まず原作を読み、人造人間は絶対に感情移入できないものだという刷り込みが前提としてあって、映画での感動が生まれる、という気がする。映画では原作を受けて、感情移入という不可能を克服して、さらに一歩進んで共生できるかもしれない、というところまで昇華されているのだ。

筆者は昔、この『ブレードランナー』をデストピアな世界観が当時革新的だった映画、というような触れ込みで原作を読まずに鑑賞したのだが、さっぱり分からずに途中で断念した経験があることを述べた。しかし原作を読んで再トライしたら、凄まじい映画だと感じたので、この記事を書かせていただいた次第だ。

従ってみなさんも映画『ブレードランナー』を観るときは、原作『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』を読んでから鑑賞してみてはいかがだろうか。

以上になります。駄文、失礼致しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?