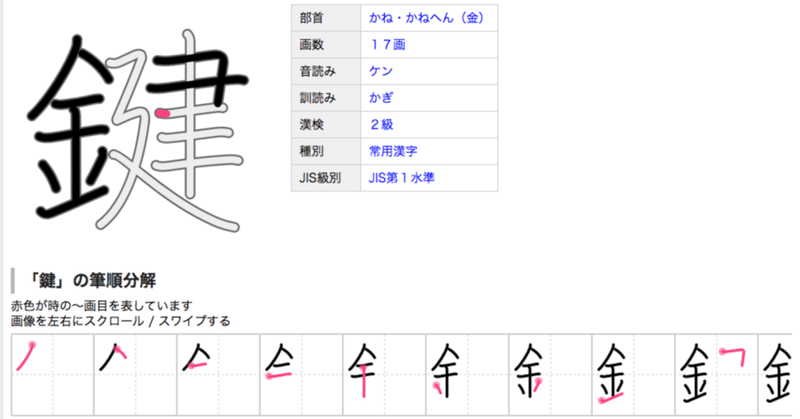

インジオは「鍵」という字をノートいっぱいに書いてきた。(南米放浪記⑩)

1993年、ブラジルのマセイオに滞在していた時の話。

T氏というマセイオで観光ホテルを経営している移住者のところでお世話になっていた。

ホテル脇の小屋で寝泊まりして、ホテルの備品などを修理したりする大工&ペンキ屋チームの仕事を手伝うなどして、約半年生活。

そのホテルお抱え大工のうちの一人で、仲間うちから「インジオ」と呼ばれているおじさんがいて、自分は主に彼の後ろを付いて回って、立て付けの悪いドアを修理したり、足が1本取れた椅子などを回収したりなどの小間使いをしていたのだが。

「インジオ(indio)」と呼ばれてはいるが、実際に彼が原住民のインジオ族だったわけではなく、黒人との混血が多いブラジル北東部の町で、めずらしくペルーやボリビアの先住民族のような、モンゴロイド的な顔付きだったから、アメリカで先住民を「インディアン」と呼んでいたのと同じようなノリで、そう呼ばれていたのだと思う。

黒髪で、皺くちゃの顔でニンマリと笑うインジオは、良く言えばハリウッド俳優のハーヴェイ・カイテルにちょい似なんだが、いつも黒のシャツに黒のズボン…それも埃や粉まみれで白っぽく汚れた服を着ていて、まあお世辞にも品があるとは言えない身なり。(残念ながら彼の写真は残っていなかった。)

でも気のいいおじさんで、声を荒げて怒った姿を見たことがない。

安い賃金で、「あれやれ、これやれ。」とこき使われていたが、ほいほいと気軽に引き受ける。

しかしその仕事ぶりは雑…というか、細かいことを気にしないのか、頭がそこまで回らないのか、見ていて「もうちょっと要領良くできんのかい!」とツッコミたくなるような様子だった。

例えば木製のドアの立て付けが悪かったとする。ちょっと蝶番が緩んで、斜めに傾いた扉が床をガリガリ擦っている状態だとして、インジオは「うーん、右側がちょっと長いんだな。」といった感じで、外した扉板をよく測りもせずにノコギリでおもむろにの下側を斜めに切り始める。「よし、これで床に当たらなくなったぞ。でも、ちょっと切り過ぎたかな。」と思うと、木材の切れ端を、切ったところに当てがって、釘で打ち付けて長さを整えようとする。あてた木材が大き過ぎたら、またノコギリで切る…といった有様。

アバウトというか、考えなしというか。でも「一仕事終えたぞ。」といった満足げな表情でタバコをふかしている。

自分はこのインジオというおじさんのことが嫌いではなかった。

ある日、仕事の合間、休憩中だったのかな?…なんとなくの会話の中でインジオがこう言ってきた。

「ジャポネス エー ムイント ディフィーシウ、ネ。」(日本語ってとても難しいね。)

そこから、その辺の身の回りの道具やらを手に掲げて、「これは日本語で何て言うんだ?」「これは? このカデイラは?…ん?何て?『イース』?『イス』?」「じゃあ、ジニェイロは?」…ポケットから小銭を取り出して、「ジニェイロ(dinheiro)のことは、日本語で何ていうんだい?」

と言った感じで、自分を質問攻めにする。

その度に自分はインジオに「おー、ジニェイロね。ジャポネスでは…『オ・カ・ネ』…ノンノン、『オカニ』違う『オカーネ』よ。」などと答えるのだった。

その時、たまたま手にもっていた鍵を持ち上げてインジオは、「これは?このシャービ(chave)は?」と問うた。

「シャービは『カギ』…『カ・ギ』!」と答える自分。そしてついでに、ちょっと驚かしてやろうと思って、

「インジオ、ジャポネス難しいって言うけど、喋るのが難しいだけじゃなくて、書くのはもっと難しいんだぜ。」

と言って、その辺にあった紙切れに、漢字で「鍵」という一文字を書いて見せてみた。

その時のインジオの驚きようといったら!

「は?…これでシャービ?…嘘だろ。これはもう絵やん!」

もう一度書いてみろと紙を差し出す。「同じものが書けるわけがない。適当にデタラメ書いたんだろ。」と。

まあ、びっくりさせようと思ってわざと複雑な漢字を書いてみたんだけど…と、思いながらも「鍵」という字を書いてみせる。

「これを…この字を見たら、日本人はみんな『シャービ』のことだって分かるのか?」と。

紙を横にしたり逆さにしたりして、不思議そうな顔をするインジオを見ていたら可笑しくて。

「まあ、確かに。漢字を知らないブラジル人から見たら、こんな複雑なものが一文字とは信じられないだろうな。」

その時はびっくりさせたぐらいで済んで、また大工仕事に戻った。

まあ、こんな感じでインジオら職場仲間たちと和やかにコミュニケーションとることも時折あったが、ブラジルに来て数ヶ月経ったその頃は、ちょっといろいろ幻滅していて、あまり積極的にブラジル人と関わろうとしていない時期でもあった。

ぶっちゃけブラジル人…といっても周りにいるのは、あまり豊かではない地域の田舎町で肉体労働をしている荒くれ者どもが多かったから、「こいつら学がねえな。」と、だいぶ見下していたところもあったと思う。

もちろん自分が傲慢だっただけなんだが。とはいえ、「ヘイ、日本人。『◯◯◯』って言ってみろ。」と知らないポルトガル語の言葉をしつこく言わせようとして、自分が「◯◯◯!」って口にすると、仲間うちでヒャッヒャッヒャッと下品な笑い声を上げる…ということの繰り返しで、なんか下ネタというか汚い言葉を言わせようとしているのは間違いなく、気の利いた会話のひとつも成立しない。さすがにうんざりしていたのだった。

夜、仕事が終わると、彼らはホテルの中庭のようなところで、「ドミノ」というサイコロの目のようなものが書かれた麻雀牌みたいな板を並べて遊ぶゲームに興じていて、ホテルのすぐ脇にある小屋で寝泊まりしていた自分も仲間に入れてもらったりもしていたのだが、それも何回かすると飽きてしまい、その誘いも断るようになっていた。

ちょっとした引きこもりのような状態で、夜は自室でずーっとラジオを聞いて寝転んでいる。

「せっかくはるばるブラジルまで来たのに、何やってんだろ、オレ。」

と悶々としながら過ごす日々だった。

そんな夜に、自分の部屋のドアをコンコンとノックする音がした。

夜に人が訪ねてくることなんてほとんど無かったが、「ドミノの誘いか何かだろう。悪いけど断ろう。」と思いながらドアを開けると、そこにはインジオがニコニコして立っていた。

「あれ、インジオ。こんな時間に何の用だい。」

と言う自分の目の前で、ボロボロのノートを広げて見せる。

「シャービ!」

見ると、ノートにミミズののたくったような時が何百と書かれている。

「書けるようになったよ。」

数ページにわたって、何度も練習したその字は、最初のほうはヘナヘナで「偏もつくり」も何もわからないままに真似て書いたデタラメなものだったが、インジオが指差す最後のほうの文字は、たしかに「鍵」という漢字に見えるものになっていた。

「合ってる? これで合ってるか?」

と嬉しそうに自分に尋ねるインジオ。

「おー。合ってる。合ってるよ、インジオ。これ『鍵』という字だよ。」

自分がなにげなく書いた紙切れを見ながら、何度も練習したのだろう。その字を教えた日から数日が経っていた。

「よく書けるようになったねえ。これは日本語の中でも結構難しい字なんだよ。」

何の学も無い、力仕事や野良仕事をしてずーっと暮らして来たブラジル人のおじさんが、夜な夜なノートに漢字を書きつけていたのかと思うと、いじらしくて。

ついつい偉そうに褒めてしまったが、インジオはそれを聞くと満足そうに自分の寝ぐらに帰って行った。

「やっと書けるようになったからさ。見せたかっただけなんだ。」

その一件があってから、もうちょっと彼らと仲良くなる努力をしてみようと思い直した。

「セルベージャ(ビール)でも飲みに行くか?」

と誘われれば、「おー、いいじゃん。」と付いて行くようにもなった。

そのうちに安いフォークギターを買って、彼らがドミノをやっている溜まり場にも近づいて行って。

「おー、ジャポネーゼ。何か弾けよ。なんか日本の歌唄えよ。」と言われたりもしたら、適当にコード引いて「いとしのエリー」とか歌ってみせたりもした。

ブラジル来た当初は、やっぱり数年間の新聞配達生活で塞ぎ込みがちになっていた自分を引きずっているようなところはあったし、大学を中退してやけくそで海を渡ってきた思いだったから、この旅で何かを吸収して帰ろうという前向きな気持ちが持てないままでいた。

この頃から、「この適当で呑気なラテン気質に合わせて、もっと大らかな気持ちで生きていかないとな〜。眉間に皺寄せて考え込んでいても、特に面白いことないし。」という気持ちになり、ようやく肩の力が抜けたように思う。

1993年、ブラジルで過ごした日々が、今の自分にどれくらいの影響を与えたのだろう。

おそらくあの経験が無かったら、もっと暗く沈み込んだ気分のままで生きていたんじゃないかと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?