タブレットのピアニカ化。小学校のICT活用を見た

先日、縁あって会社のある地元小学校の授業を見学しました。全校生徒300人、田舎の小規模校、ICTとは無縁なのでは?と思っているのは訪問した私達だけ。見学できた授業は、ICT機器を活用し進められ、廊下の掲示板には子供たちがタブレットで作成したプレゼン資料...一歩ずつ着々と改革が進んでいる様を見ました。

黒板はもういらない!?

濃い緑色の黒板。白、黄色、赤のチョークに黒板消し...

懐かしいですね~

きっとこの懐かしい光景も、ICT活用が進んでいる学校ではもう見られないのかもしれないですね。

今回私達が訪問したのは、田舎まちの公立小学校。

ずっと気になっていた現場でのICTの実態について、校長先生・教頭先生から教えていただきました。

この学校では、全教室にモニターが設置されています。

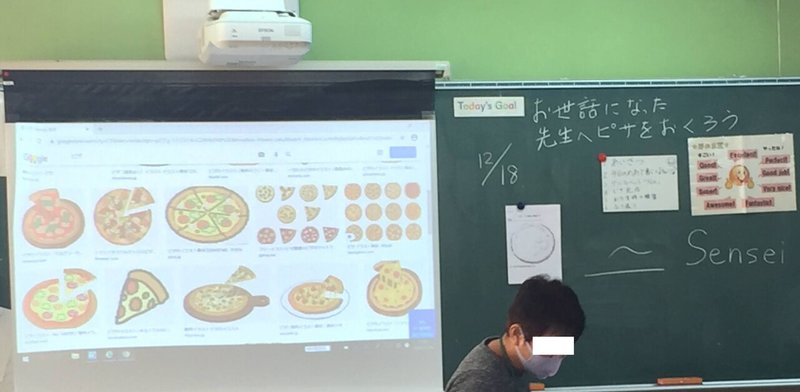

授業は、基本、黒板や教科書を使用せず、教室に設置されているモニターに教師用のタブレットから教材を投影していました。子供たちはモニターを確認しながら、配布されたプリントを仕上げていくというスタイル。※写真は、4年生の外国語活動(英語)の授業です

“板書を書き写す”なんて昭和スタイルはとっくに取り払われていました。

ふと自分のその時代に思いを馳せると、私達は何を一生懸命書き写していたのだろう...あの時間に何か意味があったのか...時間をもっと有効活用できたはず...なんて当時の教育スタイルに疑問が沸々と湧いてきちゃいます。

プレゼン資料はタブレットで!

廊下を歩いていると、教頭先生が「これは4年の子供たちが作ったプレゼン資料なんですよ」と教えてくれました。

調べ学習のひとつで、都道府県の県庁所在地や有名なものについて、グループで調べて発表するためのポスターをタブレットで作ったようです。

自分たちの作ったプレゼン資料を元に、低学年に向けて発表(プレゼン)を行ったのだとか。

会社やん!!

いや、私の周辺にいる諸先輩方でも自分で調べて、タッチデバイスでサクッと資料作っちゃう方はまだ少数派です。

まず、“自分で調べる”ということができない、いや、しない大人。多いですね~私も含めて。私達は、教師から常に教えてもらうという一方向の授業スタイルでした。自分たちで話し合って調べて、結論を導き出すことや何かを作り上げるということを学齢期のころにあまり経験していなかった、またその環境(インターネットで検索したらすぐに分かる)もなかったから、分からないことを自分で調べる前に、人に聞いちゃう人。ググり力が低い人、案外多いです。

私は、この子供たちがタブレットで作成したプレゼン資料、ささやかなものですが、ICT活用の賜物だと感じました。あと10数年したら、この子達と一緒に仕事ができるようになるんですね!楽しみでしかありません。

一人一台タブレットも目前

学校訪問時、教育委員会の参事さんも同席されていました。ゆる~く進んでいたGIGAスクール構想もコロナ禍でスピードアップ。この自治体では、あと3ヶ月ほどで子供たち一人に一台分のタブレットを導入できる予定であることを語られていました。現状、ひとつの学校に約40台のタブレットしかなく、あるクラスで使われていると他のクラスの授業では使えないらしいのですが、来年の初めにはそれも解消されるのですね。

小学校のICT活用といっても、タブレットの台数が不足しているのが現状。これはおそらくこの自治体に限ったことではないのでしょう。ICT活用レベルは先生が授業で教師用のタブレット端末を使って授業を進めているというところでしょうか。この学校は、全館WiFi完備なので、子供たち用の端末が揃えば、ICT教育レベルはどんどん進んでいくだろうなと想像できます。

このように自治体によってはまだそのレベルまで達していなかったり、そのずっと先だったり・・・子供たちが住まう地域、通う学校によって大きな差が生まれそうです。

ピアニカを揃えるようにタブレットを購入する

参事さんはおっしゃっていました。今は自治体が購入して、子供たちは学校の授業でのみ使うというスタイルですが、近い将来、小学校入学にあたり、算数セットやピアニカ、リコーダーを購入するのと同じ感覚でタブレット端末も購入することになるのでは...と。

学校の授業に欠かせないものとなると、この流れも容易に想像できますね。

我が家の4歳娘が小学生になるころには...なんて。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?