【新刊内容公開】必読!文章題が解けない本当の理由は読解力!?『天才ドリル どっかい算』の「はじめに」を公開します #ディスカヴァー

いよいよ7月も残り少なくなりました。今年は、夏休みが短くなっている小学校が多いようですが、みなさんの小学校ではいかがでしょうか?

夏休みは短くなっていても、この時期に算数の基礎力を伸ばし、苦手意識を克服させたい…と考える親御さんは多いのではないかと思います。

そんな小学生の算数の中で、数ある鬼門の一つが「文章題」。

実は、「文章題」が解けないのは、計算が苦手だからではない可能性が高いのです…!

今回は、小学生が文章題が苦手な理由とその解決法について、2020年7月発売の新刊『天才ドリル どっかい算』の「はじめに」の内容を引用する形でお届けしていきます。

ぜひ、この『どっかい算』を活用していただき、「文章題、苦手…」を「文章題、得意♬」に変える夏にしましょう!

■国語が苦手な子どもの8割は、文章が読めていない

生徒が私のもとへ質問に来ます。

「どこがわからないの?」

「これ」

「じゃあ、この問題文をもう一度読んでごらん」

「もう読んだ」

「もう一度、ここで声に出して読んでごらん」

「『昨日、太郎くんは20個、花子さんは30個のおはじきを持っていました。今日、太郎くんは自分の持っているおはじきのうち5個を花子さんに……』。あ、わかった!」

このように、問題が解けなくて質問に来た場合、その問題文を声に出して読ませるだけで、何割かの子どもが何の解説もなしに疑問を解決します。

また何割かの子どもは、自分で読んでもわからないけれども、こちらが声に出して読むと、同じく解説なしに理解します。

もちろん、問題の難しさにもよりますが、もう一度自分で声に出して読ませる、あるいは講師が声に出して読むと、おそらく半数以上がそれだけで理解して、あとは自分で解ける状態にまでなります。

これは算数だけでなく、どの科目についても同じです。

『わからない』と言っている子どものかなり多くが、問題が難しくて解けないのではなく、問題の内容について理解できていないから解けない、のです。

国語の指導をしていればわかりますが、国語が不得意な子どものおよそ8割が、文章そのものを読んでいない(読めていない)ことが、その原因です。

ですから、『きちんと読ませる』という指導をするだけで、多くの子どもが国語(ほかの教科も!)の成績を上げることができます。

■文章題が解けない子どもも、文章が読めていない!

算数も同じく、解けない子どもの多くは、設問の文章が読めないから解けないのです。

文章題になったとたんに解けなくなる、という子どもは少なくありません。

難しい△△算であっても、本当は△△算について十分理解をしているのに、設問の文章が読めていないから解けない、という子どもが大変多くいるのです。

昨今、社会の大きな変化に伴って、思考力を必要としない作業は、コンピュータ(AI)に取って代わられる可能性が高くなってきました。

また、リモートワークの普及によって、どの作業が必要で、どの作業が不要かが容易に見える形になりつつあり、不要な作業は徐々に淘汰されていくでしょう。

ものを考えるということのほとんどは「言葉」でなされます。したがって、「言葉」を深く理解し、よく使いこなせることは、ものを考える基本となります。

つまり、『読解力』は『思考力』の原点であり、近年、社会情勢の変化を受けて、「読解力」の重要性についての認識がますます高まってきています。

「読書」の必要性をうたった書籍も、数多く見られるようになりました。今まで国語の授業といえば「読解問題(長文切り抜き問題)」一辺倒であった進学塾も、「読解力」を鍛えるためのプログラムに重心を移動させつつあります。

いくつかの大手進学塾では、「読解力」を養成する特別のクラスを新たに設けるなどもしはじめているようです。

■『どっかい算』は、問題文を正しく読み、理解できるようになる教材

本書は、私たち学習教室エム・アクセスのスタッフが、長年にわたって多くの子どもたちを見てきた結果でき上がった、まったくのオリジナル教材です。

問題を解く際において、『設問が正しく読めていないから解けない』という原因を発見し、それを解決する数少ない教材です。

そしてその効果は、「どっかい算」で学習した生徒たちの「問題文をしっかりと読むことの大切さがわかった」「正しく読めば解けるんだということを理解できた」、また「テストの点数・成績が上がった」などという多くの声で実証されています。

さらに、「ものごとを、筋道を立てて論理的に考える力=思考力」が上がったという声も、たくさんいただいています。

本書の特徴の一つとして、「設問のレベルは、それほど高くない」というポイントがあります。しっかりと読めば、算数のレベルとしては小学校低学年でも解けるような問題も含まれています。もちろん、「問題文を読むことの大切さ」を理解していただくねらいがあるからです。

また、「解けない問題(解のない問題、複数解のある問題)」もいくつか出題しています。これも、文章をしっかりと読むことの重要さを体得していただくことが大きなねらいです。

同時に、「人が人生において直面する問題には、解けない問題もたくさんあるのだよ」という一つの真理をわかってほしいという願いからでもあります。

ぜひ、本書『どっかい算』で、その効果を実感してください。

ここで、本書に掲載されている問題をご紹介しますので、ぜひ親子でチャレンジしてみてください。

例題:『どっかい算』とは、こんな問題です!

答えはわかりましたか?

下の答えを見る前に、答えを出してみてくださいね。

それでは、ここから答え合わせをどうぞ!

例題1の解説

文章題を解くときには、大きな2つのポイントがあります。

1つ目は、設問の文章がきちんと理解できているかどうか

2つ目は、何を求めなければならないか(設問で問われていること)が、わかっているかどうか

です。

特に2つ目の『何を求めなければならないか』をよく理解しないままに文章題を解いている人が、たくさんいます。とうぜん、『何を求めなければならないか』をよく理解しないまま解けば、正しい答えを求めることはできません。

さて、例題1で質問されていることは何ですか。例題1では、何を求めなければならないでしょうか。きちんと読み取れましたか。

質問されている内容は、

A「……お金の合計はいくらになりますか」

ではありません。また、

B「……2人の持っているお金の合計はいくらになりますか」

でもありません。

正しくは、

「……買い物が終わったあと、2人の持っているお金の合計はいくらになりますか」

です。

質問されている内容が「A」だと読み取った人は、答えが買った商品の代金の合計だと思って「850円」としたかもしれません。

質問されている内容が「B」だと読み取った人は、「2380円」としたことでしょう。

きちんと文章が読めない人は、たずねられている内容もきちんと読み取ることができていません。

ですから、正しい答えを出すことができません。

この問題では、少なくとも「……買い物が終わったあと、2人の持っているお金の合計はいくらになりますか」という部分全部が読み取れていないと、正しい答えを出すことはできないのです。

「買い物が終わったあと」ですから、もともと持っている金額から買い物をした分の金額を引いたもの、それの2人の合計分が、問題で問われていることです。

問われている内容を正しく理解できていること、これはたいへん重要です。

問われている内容が正しく理解できて、そして文章全体の内容が読み取れれば、正しい答えに至ります。

次は、「文章全体の内容が正しく読み取れているか」です。

[例題1]をそのまま読むと、いくつかの大切な情報がバラバラに出てきます。このままでは正しく式を立てることは難しいでしょう。

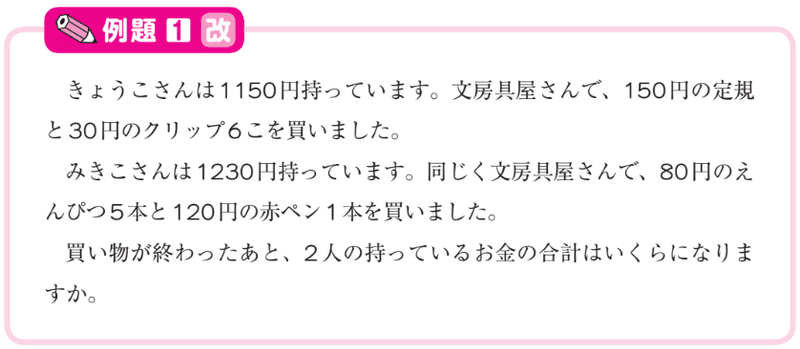

そこで、この[例題1]を次のように書きかえてみます。「きょうこさん」は「きょうこさん」で時間の流れの順に金額を書きます。また、「みきこさん」は「みきこさん」で、別に書きます。

このように書いてあれば、読み取りが非常に楽になりますね。

文章を正しく読み取るとは、[例題1]を[例題1改]のように整理することです。これが「読解力」です。

これを式という形に整理できれば、もう解けたも同然です。文章を式に直すというのも、じつは読解力なのです。

きょうこ:1150-(150+30×6)=820

みきこ :1230-(80×5+120)=710

820+710+=1530

答え 1530円

学校でふつう、算数の計算の式を書くときは「単位を書かない」と教わることが多いようですが、設問の文章を正しく理解し、式をまちがいなく立てるためには、式に「単位」を書いた方がよいと思います。

きょうこ:1150円-(150円+30円×6こ)=820円

みきこ :1230円-(80円×5本+120円)=710円

820円+710円+=1530円

答え 1530円

『天才ドリル どっかい算』には、このように数字だけ抜き出して、当てずっぽうで式を立てていては必ず間違える良問が42問掲載されております。

夏休みにぴったりな数量限定セットも!

『天才ドリル』シリーズの中でも人気の3冊が、Amazon限定のプレミアムカバーに生まれ変わりました!

20日間チャレンジシートと天才シール、表彰状がついた豪華セットも同時発売中です!(数量限定につき、売り切れたらごめんなさい)

この夏休みに、お子さんの算数の力をワンランク上げたい!という方にぴったりです。合わせてチェックしてみてくださいね。

著者プロフィール

●編者:(株)認知工学/エム・アクセス

1989年、京都の中心部、四条烏丸で教室開校。大手進学塾の狭間で難関中学・高校受験指導を行う。その中で、学習スタイルのみならず精神にも問題をもつ多くの子どもを目の当たりにし、それが進学塾の過剰な詰め込みによって起こっている事実を解明。以来、子どもが将来にわたってよりよく伸びるための学習指導を研究し続け、独自の問題集を開発している。「考えること」に重点を置いた作りは指導者の間でも高い評価を受け、現在、小学校や大手個別指導塾などでも採用されている。

●出題:水島 醉(著)

数年間、民間企業に勤務の後、平成2年よりエム・アクセスの講師となり、以来30年間、学習指導にあたる。多くの進学塾の「問題を解かせる→解説をする」という授業は国語力の向上にはつながらないと考え、小学生には「読書と考えること」を中心とした国語指導を展開。また大学受験の小論文指導は「書かせない小論文指導」で知られる。編著書に、『進学塾不要論』『国語力のある子どもに育てる3つのルールと3つの方法』『「受験国語」害悪論』『名作ドリルシリーズ』(以上、ディスカヴァー)、『国語読解の特訓シリーズ』『聞いて覚えるCDシリーズ』(認知工学)などがある

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?