健康格差の解消を目指す! “Soda Health” のシリーズA-II 資金調達!【5/13発表: 米国デジタルヘルスニュース】

先週末まで米国に遊びに来ていた両親を無事送り出し、一息ついたところで今週もまた米国デジタルヘルススタートアップの資金調達ニュースについて記事を書いていきたいと思います。

前回は放射線科医の業務負担を改善するデジタルヘルスソリューションを展開している “Rad AI” のシリーズB資金調達のニュースをご紹介しました。

今回ご紹介する米国スタートアップであるSoda Healthは、2021年設立のエンドユーザー、保険会社、小売業社の間に立って、健康格差の解消のために専用のデビットカードとアプリを開発・販売しているスタートアップです。

健康的な食品の購入時に割引が効いたり、光熱費の支払いができたりする。このような生活の基礎部分のサポートが、健康アウトカムにポジティブな影響を及ぼすことを期待している。

同社の社名の”Soda”は、"健康の社会的決定要因 (Social Determinants of Health = SDoH/SDH) " に由来しているそうです。こちらは、健康やウェルビーイング、そして医療費に大きな影響を与える因子です。

WHOの説明を見てみると、このSDoHとは、健康のアウトカム(結果)に影響を与える非医学的な要因のこと、だそうです。SDoHは、不公平かつ本来は回避することが可能な健康状態の格差に重要な影響を及ぼす要因、を指します。

SDoHの具体的な例を見ると、所得、社会保障、教育、失業と雇用の不安定さ、労働および生活環境、食糧不安、住宅、幼児期の発達、一定の品質の医療サービスへの手頃な価格でのアクセス可能性、などなどがSDoHに該当します。

米国ではSDoH関連の課題解決のためのデジタルヘルススタートアップが増えている印象です。

また、同社は米国のメディアNewsweekが選定する全世界のデジタルヘルス企業トップ400にランクインしています。財務実績やウェブサイトやアプリのトラフィックデータなどを基に点数がつけられて最終的に400社が選定されています。(日本からはUbieさんなど4社が選定されていました)

今回の資金調達は、前回の2022年のシリーズA ($25Mの調達)に続くシリーズA-IIラウンドでの$9Mの資金調達になりました。2021年のシードラウンドから連続して3ラウンド全てに、著名VCのLightspeed Venture Partnersに加えて、Define VenturesとQiming Venture Partnersの3社が出資しています。

About "Soda Health"

・国:米国

・創立年:2021年

・資金調達ラウンド:シリーズA-II

・主な投資家:Lightspeed Venture Partners

・総調達金額:約 $40M

・サービス:SDoHの改善を図ることで健康格差を埋める福利厚生サービス

・事業モデル:B2B2C - 民間保険会社、公的保険(Medicare, Medicaid)、雇用主を介して個人にサービスを届けるモデル

行動変容の難しさ

健康の改善や維持のために、患者さんや予防を意識している健康な方の行動変容を促すデジタルヘルスソリューションは数多くあります。ですが、特に症状がない、または軽微な生活習慣病などですと、その行動を変えることは容易ではありません。

また、デジタルヘルスソリューションを導入する企業の雇用主にとっては、提供している従業員向けの福利厚生プログラムの多くが、結局のところ、色々福利厚生の一環として社員向けに揃えているのにも関わらず、十分に活用されていない、活用されても継続して使ってもらえないことが課題になっています。結果、期待していたような健康改善・維持を通じた仕事の生産性向上などはあまり見られなずじまい、ということが多いそうです。

そんな行動変容の対象をSDoHに焦点を当てており、また、専用のデビットカードを提供して金銭的なインセンティブをユーザーに提供することで実際の行動変化に結び付ける工夫をしているのが同社サービスになります。

サービス概要

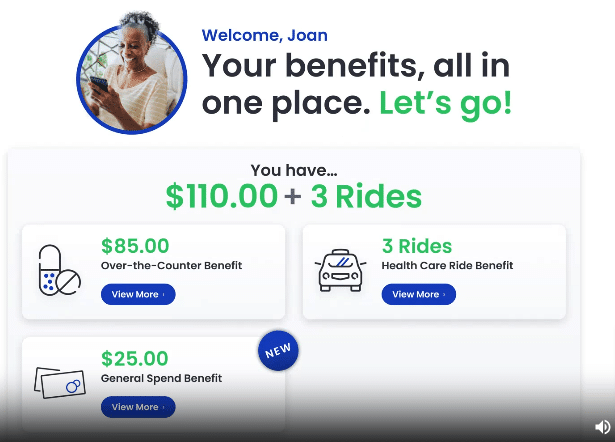

エンドユーザー向けには、 &more デビットカードを提供しています。このカードを使って、同社が提携する小売店・スーパーマーケットで栄養価の高い食品や質の高いヘルスケアサービス・製品を購入することができます。前述した通り、このカードを使うことで健康な食品・食材のみ割引されたり、そのような食品の購入によってカード利用残高が増えたりといった金銭的なインセンティブを通じて、行動変容を促しています。

また、このカードで牛乳は購入可能、アイスクリームは購入できないというように、商品レベルで購入を制限できるという特徴があります。

Safewayと同社は提携しており、Safewayにとっては同社サービスの利用増加がSafewayの売り上げ増加にも寄与しています。

さらに、この&more デビット カードは、医療機関への受診のための交通費(Uberなどのライドシェアサービス等)や家庭で発生する公共料金の支払いにも使用できます。

また、同時に提供されるスマホアプリを通じて、健康診断、ワクチン接種、2回目以降の処方医薬品の購入、血糖自己測定機器の購入の提案など、利用者個々人のために最適化された健康に関する提案を受けることができます。

一方で、保険会社向けのダッシュボードも提供しており、視覚的に福利厚生の利用状況、利用者満足度とサービス継続率の関連性、ROIなどのデータを一目で理解できるようになっています。

小売店との提携

これまで同社サービスを見てきた通り、例えば健康食材の割引などのサービス提供のためには各社製品のバーコードデータ等の連携・アクセスが必要になります。自社の売上向上にも繋がるメリットがあると考える小売店と同社は次々に提携し、同社デビットカードを使った健康的な買い物ができる小売店ネットワークを拡大中です。

最後に

同社のようにデビットカードを使った金銭的なインセンティブ設計に基づく健康推進をするデジタルヘルススタートアップは私は初めて見たのでとても新鮮でした。

また、SDoHの改善がどの程度、医療費の実質的な削減に繋がり、民間保険会社、公的保険、雇用主がそれをメリットに感じて同社と契約するに至るのか、個人的に気になります。

そのほか、公開情報だけではよくわからないことが多く、これまでの記事の中で最も時間がかかった同社サービスですが、個人的にも今後継続して追っていきたいと思います。

おしまい。

※このブログ記事は、個人的な趣味で書いているものであり、あくまでも情報シェアのみを目的としています。

参考記事・リンク

前回記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?