デジタル推進委員の現場から

どうも、デジタルバカ一代こと佐々木信秋です。

岩手県のはじっこでまちづくりの仕事をしています。

この記事では「デジタル推進委員の現場から」について書きます。

デジタル推進委員とは?

デジタル庁の定義としては、

デジタル推進委員は、デジタル機器・サービスに不慣れな方等に対し、講習会等でデジタル機器・サービスの利用方法等を教える取組のほか、それらの利活用をサポートする取組を行う方です。

上記が定義となっております。

端的に書くと「高齢者が近所のひと(地理・精神的に近いひと)に相談できるとデジタル活用が進むよね」ということです。

はい、こちらの記事でまったく同じことを書いていました。

総務省の資料を確認すると、どうやら元々「デジタル活用支援員」で進めていたものの、岸田政権やデジタル庁で「デジタル推進委員」と呼び始めて、いつのまにか名前が変わったようです。

なので、デジタル活用支援員とデジタル推進委員はほぼ同義、2022年度からはデジタル推進委員という呼び方が主流になるようです。

デジタル推進委員は任命制

デジタル庁「デジタル推進委員の取組」

上記リンクからデジタル推進委員の応募ができますが、大枠のポイントは

任命期間は原則 1 年間、年度ごとに更新する。

デジタル推進委員等には、デジタル庁から任命状及びオープンバッジ(電子的な画像に よるバッジ)を付与する。

この2点くらいです。

後は法律違反や情報漏洩するな等書いてありますが、まぁその辺りは社会生活をする上で、ごくごく当たり前のことを守っていれば問題ありません。

デジタル推進委員の活動

結論は「自由」です。

「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル社会」の実現のため、デジタル機器・ サービスに不慣れな方等に対する理解を持ち、きめ細やかな対応を自らのできる範囲で心掛ける、ことを遵守しながら任命された各自の創意工夫で活動してね、ということになります。

任命されたから何かをしなければならない、ということではありません。

基本は国民運動にしたいので、デジタル庁としてもあまりコントロールしたくないとも思います。(予算もかかりますし・・・)

デジタル推進委員の現場

政策や制度については公開資料があるので分かりますが、意外と情報がないのが「デジタル推進委員って実際なにやってるの?」だと思っていますので、その辺りを書いていきます。

トナリノの活動と成果

2022年9月末時点になりますが

スマートフォン出張講座 191回 参加者2,360人

学校のデジタル及び情報モラル教育の支援 280時間以上

ゲーミフィケーション体験会及びイベントの開催 30回以上

事業者向けのデジタル講座及び支援 30回以上

人材育成 ICT支援員4人 健康ゲーム指導士3人 講座支援員16人

上記5つが主な活動と成果になります。

基本は高齢者を主な対象者としたスマートフォン出張講座を進めながら、学校や事業者の支援をしています。

変わったところだとゲームを教育や福祉に活かした活動をしているところでしょうか。

現場で感じること

私たちが対象としているのは過疎地域が主なので、それが前提になりますが「デジタル化の波がきているな・・・」と感じています。

こちらの記事でも書きましたが、過疎地域はデジタル化が進んでいませんでした。

「でした」と書いたのは、ここ1〜2年で大きく流れが変わってきたと感じているからです。

スマートフォン出張講座が一番顕著で、3年前に実施したとしても正直5名集まるかどうか・・・というのが実情でした。

しかし、ここ最近だと20名定員でもあっという間に埋まってしまうことも珍しくありません。

「おらには必要ないから」が「おらもやってみるか」になっている、これが本当に驚くべき変化だと思っています。

この変化をもたらしたのは、正直新型コロナウィルス感染症の影響が大きいと考えています。

国の政策も一気にデジタル化にシフトしたし、なにより、国民ひとりひとりが「デジタルって必要」となったのが大きいです(これがないと政策もシフトできない)

まとめ

デジタル推進委員をまとめると

デジタル庁が任命するもので、年度更新

国民運動のため、活動は趣旨に合っていれば「自由」

過疎地域にまでデジタル化の波がきている

上記3点でした。

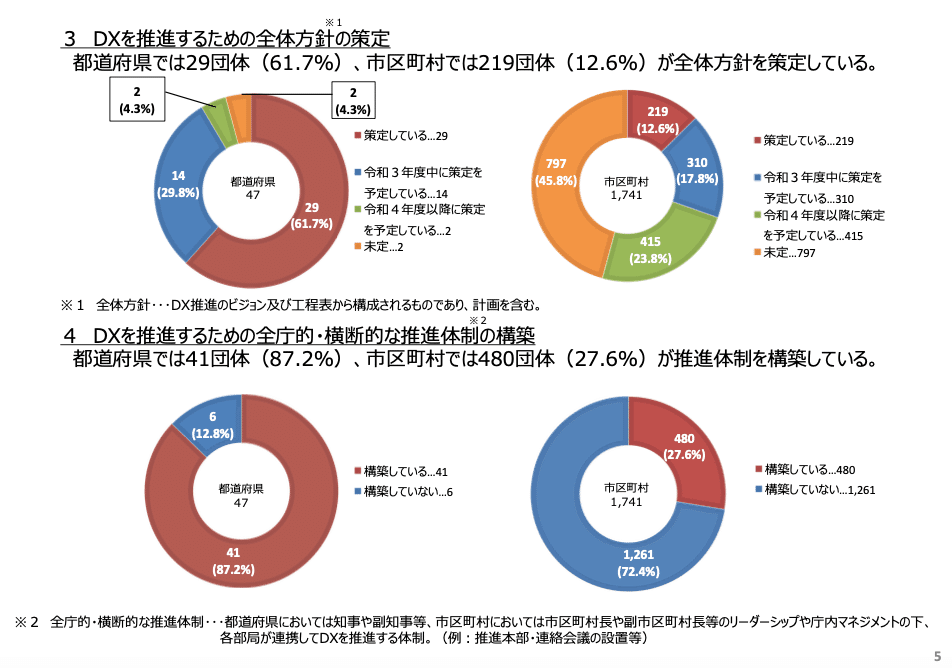

「デジタル化の波がきているな・・・」と書きましたが、上図の通り、市町村レベルでは約7割が未だデジタル化の計画策定もしていない状況です。

それを加味すると、より大きな波が今後2〜3年以内に訪れると予測できますので、みんなで頑張って進めていけたらな〜と思うのでした。

以上、現場からでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?