「自分の街は大丈夫」ではない、防災力をUPする方法

小川光一『いつ大災害が起きても家族で生き延びる』本文試し読み

平成から令和へ、元号が変わった2019年。

今年は、台風や大雨での災害のニュースが多かったように思います。

被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。

記憶に新しい10/12に上陸した台風19号の際は、

電車の計画運休や、商業施設の臨時休業など、“事前の対策”をしたことで、被害拡大が抑えられたのではないでしょうか。

台風以外にも、地震など自然災害は沢山起こります。

私たちの日本は、災害と隣り合わせといっても過言ではありません。

災害が起きる前に、備えるべきことは何なのか。

災害が起きたとき、自分には何が出来るのか。

今回は、防災士の著者がいま本当に必要な知識を伝える1冊、

『いつ大災害が起きても家族で生き延びる』(著:小川光一 イラスト:関根庸子)の試し読みを公開します。

プロローグ

あるところに、ネコの家族が仲良く住んでいました。

ネコたちが住んでいるのは島国です。

自然が豊かで、食べ物に困ることもありません。

しかし、地震がたびたび起きる国でもあります。

子どもネコは、とても不安を感じていました。

そこで、物知りなパパに話を聞いてみることにしました。

「ねえねえ、パパ。最近、よく地震がおきるね。

もっと大きな地震がくるんじゃないかって、僕とってもこわいよ」

「そうだな。でも、地震が多いのは今に限ったことじゃないんだよ。

私たちが住んでいるところは昔から自然災害がとっても多いから、

そなえることがとても大切なんだ」

「でも、僕たちが生きている間に、

おうちが壊れちゃうほどの地震がぜったいにくるともかぎらないよね?」

「ふむ、確かに生きている間にそんな大地震はこないかもしれない。

でも、もし起きてしまったときに、たいしたそなえもしてないと、

大きな被害に遭ってしまうよ。そのときに何がつらいと思う?」

「うーん……、おうちが壊れたり、お金がなくなったりするのかな。

でも、一番つらいのはパパやママ、友達に会えなくなることかなぁ」

「その通りだ。大切な人が亡くなってしまうことは何よりもつらい」

「絶対いやだよ!」

「そうだね。何もそなえずに過ごしてしまったばっかりに、

守れたかもしれない命を失ってしまうなんて、

誰もが味わいたくないはずだ。だから、私たちは大切な人のために、

平穏な日常を送っている今こそそなえをしておくべきなんだ」

「そっか! 自分のためよりも、大切な人のためって考えたほうが、

やらなきゃいけないってパワーがみなぎってくる気がするね!

なんだかやる気が出てきたよ!」

「よし、お前がやる気になっている今のうちだ。

これから一緒に防災について勉強をしよう」

***

はじめに

災害で人が亡くなるたびに、思いを巡らせます。「その人は防災対策をしていたのだろうか」と。「災害に対して心構えを持っていたのだろうか」と。

その一方で、生き残った方々は、テレビのインタビューに向かってこう答えます。「まさかこんなことになるとは」と。「まさか自分たちが災害に遭うとは」と。

あなたも「自分の街は大丈夫」と思ってはいませんか?

私は東日本大震災で、友人を一人亡くしました。直後は周りに言うこともできず、悲しみをどこにぶつけていいのかもわからず、悶々とした日々を過ごしていました。

そんな中で、自分のいる場所が地震で揺れるたびに、「自分も同じ立場だったら、生き延びることはできなかったのではないか」と考えるようになりました。いざとなると、助かるための具体的な方法がまったくわからないのです。これまでの人生で「防災」という分野を避けてきていたのだと、そのときに初めて自覚しました。

■防災は「大切な人」を守る

そんな自分が、大きな転機を経て防災に真正面から向き合うことになりました。そうすると備えることがいかに重要なのか、実感するようになりました。防災をするかしないかで、助かる確率は大きく変わります。

防災士の資格も取得し、気付けば47都道府県で約180回に渡って防災講演を行う身となり、数千人に及ぶ全国の防災関係者とつながりました。そして、その方々の思いを聞くたびに、「もう誰にも、災害で死んでほしくない」と強く思うようになりました。「大切な人のためなら、防災をしたくなる」と信じて、一人でも多くの方が防災をしたくなるように努めています。

私はもともと、アフリカのウガンダ共和国でホームスクールの運営支援を行ったり、カンボジアのエイズ病棟で『それでも運命にイエスという。』というドキュメンタリー映画を制作したりするなど、主に海外で活動をしてきました。

しかし、2011年3月11日に発災した未曾有の大災害を受けて、海外での自分の支援経験などを活かせないかと考え、岩手県陸前高田市を中心に被災地に入るようになりました。

被災地の方々と触れ合う日々の中で、防災をすることの大切さを感じ、現地で防災活動を行っている認定NPO法人・桜ライン311に参画するようになりました。

桜ライン311では、岩手県陸前高田市内の津波到達地点に桜を植えることで、防災のメッセージを後世の人たちに伝えようとしています。彼らの活動をサポートしながら密着取材を続け、防災ドキュメンタリー『あの街に桜が咲けば』という映画を製作しました。そして、日本各地での防災意識の喚起を目指し、この映画を抱えて全国上映を回り続けました。

約2年間で、全47都道府県171会場にて上映し、概算累計動員数2万人以上に防災のメッセージを伝えました。

■誰もが「自分の街は大丈夫」と思っている

映画を見た方の多くが防災対策をしてくださったり、映画を上映した地域で自主防災組織が発足したりしました。非常に有意義な瞬間も多くありました。

しかしそんな中で、私の前に一つの大きな問題が立ちはだかったのです。それが「自分の街は大丈夫」問題です。

「この街は災害の歴史も少なくて安全ですが……」

「私の住んでいる地域は災害が少ない場所なので……」

上映スタッフから、来場者、役所の人、その街の市長まで、面白いくらい同様に、皆さんが「自分の街は大丈夫」だと繰り返すのです。

もしその言葉が正しかったとしたら、日本はこんなに全国各地で災害による犠牲者を出していないはずなのに、です。

私たちはどうしても心のどこかで、「自分は大丈夫」と言い聞かせながら、生きてしまっているのだということを痛感しました。

たしかに、不安を抱えながら生きていくのは難しいことなので、仕方ないことなのかもしれません。しかし、地震を引き起こす活断層は日本の下に約2000層以上あります。台風は年平均26個来ますし、活火山は110山あります。日本全国、いつどこで災害が起きてもおかしくありません。いざ、被災してしまってから、「まさか自分が被災するとは思ってなかった」なんて、誰も言えない国に住んでいるのです。

東日本大震災が起こったとき、「阪神淡路大震災の教訓を東北で活かせたのか」といった声を聞くことがありました。そして、現在は、大きな災害が起きるたびに、「東日本大震災の教訓を活かせているのか」という話題が必ずあがります。

そのような「直近の震災」に学ばなくても、日本には古く古墳時代の地震から記録が文字として残っています。1923年には関東大震災で10万人以上が亡くなりました。1940年代には4年連続で大地震が起き、死者1000名以上を出し続けた時期もあります。教訓が伝わっていない連鎖がずっと続いているだけで、教訓はあふれるくらい、すでに十分そろっているのです。

残念なことに、これからも災害は起き続けます。少しでも防災の知識を身に付けるだけでも、少しでも防災対策をするだけでも、助かる命、助からない命、未来が大きく変わっていくことは間違いありません。

この本では、「災害が起きる前にできること」と「災害が起きたときにするべきこと」の前後編に大きく分け、事前に備えてほしいことや災害が起きた瞬間にするべきことをまとめました。この本を通して、家族と一緒に防災対策をしたくなったり、大切な人に防災の話をしたくなったり、そんな温かい形で防災が広がっていくことを強く望んでやみません。

もう一度、お聞きします。あなたも「自分の街は大丈夫」だと思ってはいませんか?

2016年9月 小川 光一

***

災害が起きる前に

第1章 災害心理を知ろう

災害が起こったときに、人はどう考え、どう動くのか?

まず、私たちが備えるべきこととして最初にあげたいのは、「災害心理を知る」ということです。災害が起きたその瞬間、「災害心理を知っているかどうか」が生死を分けるのです。

災害心理とは、自然災害(地震、津波、火山噴火、台風など)や人為災害(火災、テロ、事故など)が起こったときに、人間の心がどのように動くのかということです。災害前後の心境の変化や、後々まで残る心の傷などの分析、災害の予防・二次被害拡大の防止まで、幅広いテーマが扱われています。

その中でも、本書では、防災力を高めるために必要不可欠と考えられている「災害の予防における災害心理」について話をしていきます。

■自分の心理・行動を整える

災害の予防における災害心理とは、災害時に、「人がどんな心理に陥るのか」「人がどんな行動を起こすのか」ということです。災害時の「心理あるある」「行動あるある」のようなものになります。

災害が起きたときに、多くの人が陥りやすい心理状況や、起こしやすい行動を、私たちは過去の災害事例から知ることができます。それらを日頃から学び、いざというときに活かすことができれば、一人ひとりの防災力に直結します。

災害心理を知ることで、「あっ、今、あの心理に陥ってる……!」「あれ? 自分が今やっていることって、悪い事例としてあげられていたものじゃないかな……?」と気づき、自分の心理や行動をリセットすることができるのです。

「こういう状況になったらこう思いがちなんだな。でも、こういう心理にならないように気をつけよう」という事例を、自分の頭の中にたくさん蓄積しておきましょう。

災害心理①

正常性バイアス 「大丈夫。自分は危険じゃない」

災害心理の代表格としてあげられるのが、「正常性バイアス」です。災害や事件に巻き込まれたとき、自分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価したりしてしまう人間の特性です。多くの災害で、この正常性バイアスが大きく影響を及ぼしています。「正常化の偏見」「恒常性バイアス」などとも呼ばれます。

■危険なのに「正常」と判断してしまう

私たちは不安を感じながら生きていくことが難しい生き物です。あれもこれも心配していたら、精神的に病んでしまいます。そのため、人間は何かにつけて自分を安心させながら生活を送っています。それ自体は決して悪いことではありません。むしろ人間にとって、必要不可欠な機能です。

しかし正常性バイアスには問題があります。緊急時でも、ある程度の限界まで、「正常の範囲」として処理しようとしてしまいやすいのです。つまり、危険な目に遭っているにもかかわらず、「大丈夫、これはいつも通り。自分は危険じゃない」と思ってしまいやすいということなのです。

たとえば、避難勧告が出ても一向に逃げず、本当に命が危ない状況に直面して初めて逃げる。そんな手遅れのケースはたびたび報告されています。「はじめに」でご紹介した「自分の街は大丈夫」問題も、正常性バイアスの仲間といえるでしょう。

自分の街は災害の歴史が少ないから大丈夫。自分の街は地盤が強いから大丈夫。自分の街は自治体が防災に力を入れているから大丈夫。……いずれも、「災害の危険性」という都合の悪い情報を無視し、ポジティブな理由を並べて、正常化を図っています。

正常性バイアスが発揮されるのは災害時だけではありません。体に非常に悪い影響があるとわかっているたばこでも、正常性バイアスが問題とされています。

すぐ死ぬわけじゃないから大丈夫。吸いながら長生きしている人もいるから大丈夫。

多くの人が、たばこの害から目を背け、止めなくていい理由を並べながら生きている現状があるのです。

■危険なのは「災害」ではなく「自分自身の思考」

フランスの哲学者であるジャン=ジャック・ルソーは「自然は決して我々を欺かない。我々を欺くのは常に我々自身である」という有名な言葉を残しています。

災害自体が私たちを危険な目に遭わせているのは事実ですが、それ以上に自分の危機意識の欠如が、自らをより追い込んでいることに気づかなくてはなりません。

災害が起こるたびに「想定外だった」「まさかこんなことになるとは思わなかった」という声が聞こえてきますが、それは自分自身が作り出してしまった状況に他ならないのです。

正常性バイアスが自分たちの心の中に強く根付いていることをしっかりと認識し、災害を甘く見るようなことがないようにしなければなりません。

災害心理②

凍り付き病 「えっ……どうしよう……」

災害時に人はどんな行動をとるのか。興味深い統計がイギリスで報告されました。心理学者であるジョン・リーチ氏の研究結果によれば、次の三つの行動に大きく分かれるそうです。

1.落ち着いて行動する=およそ10~15%

2.我を失って泣き叫ぶ=およそ15%

3.呆然、当惑、フリーズする=およそ70~75%

なんと大多数の人がショック状態に陥り、呆然として何もできなくなってしまうという結果が出たのです。予想してなかった急激な展開に脳がついていけず、呆然としてしまう「凍り付き病」といわれる状態です。

■凍り付くと「生き残るチャンス」を失う

たとえば、1977年にスペインのテネリフェ空港にて、大型の飛行機同士が滑走路で衝突し、600人近い死者が出てしまった史上最大の航空事故では、生還した人が「大勢の人が凍り付いたかのような状態になり、脱出のチャンスを逃してしまっていた」と証言していたそうです。

凍り付く時間は人それぞれ長短があるといわれていますが、その災害が危機迫るものであればあるほど、一瞬の凍り付きでも命取りになってしまいます。

この凍り付き病の原因の一つとして、まず、〔災害心理① 正常性バイアス 「大丈夫。自分は危険じゃない」〕でご紹介した正常性バイアスがあります。嘘のような話ですが、自分の置かれている現実を受け入れることができず、都合の悪い状況を無視しようとして、固まってしまうのです。

そして、もう一つの原因として、「目の前の危機的状況に対して、どう動いたらいいのかわからない」ということもあげられます。それこそ防災の知識を身に付けていなければ、誰だって動くことはできません。こういった場合はまず頭を守る、こういった場合はすぐに外に出る。そういったシチュエーションごとの知恵を持っておくだけで、私たちは一歩でも早く、安全な決断や行動が取れるようになっていきます。

また、もし凍り付いた状態に陥っている人が周りにいた場合、そのフリーズを解いてあげる必要があります。身体を揺すったり、大きな声で話しかけたり、一刻を争う瞬間であれば、顔を叩くなり、手荒なまねも仕方ありません。とにかく時間の許す限り我に返らせる努力はするべきです。

なお、その一方で、我を失って泣き叫ぶ人間は15パーセント以下ということですから、人はあまり簡単にはパニック状態に陥らないことがわかります。

しかし、パニックに陥ることを恐れるあまり、「冷静に行動してください」「落ち着いてください」といった部分を強調してアナウンスしてしまう街や施設が非常に多いといわれています。それよりも、フリーズしてしまっている大半の人に対して、シンプルに何をすべきか、「高台へ避難」「初期消火」という具体的なキーワードをはっきりと伝えることが重要です。

災害心理③

戻ってしまう病 「貴重品を今のうちに取りに戻ろう」

「戻ってしまう病」も、災害心理の代表格です。これは、貴重品や忘れ物を取りに、危険な場所につい戻ってしまう心理のことを表します。とくに、津波が到達する危険性がある場所に戻るとしたら、それは非常に危険で、致命的な行動となってしまいます。

2011年の東日本大震災でも、「貴重品を取りに戻って、帰って来なかった人がいた」と、生き抜いた方の多くが証言しています。ましてや、一度は高台まで逃げて来たのに、もう安全だと判断して貴重品を取りにまた戻ってしまった人までいたようです。とても心が苦しくなります。

■「津波と聞いたら、欲捨て逃げろ」。先人のメッセージ

この戻ってしまう病、実は先人たちからのメッセージとして、「石碑」という形でも、私たちに警告を与えています。地震、津波、噴火、火災といった大規模な災害の教訓を後世に伝え残すために作られたモニュメントが、日本各地の至るところにあるのです。

たとえば、京都府宮津市では、701年に起きた大宝地震の石碑(波せき地蔵堂)が標高40メートル地点に残されており、津波の恐ろしさを伝えています。

これは東北にも当てはまります。主なものでは、1896年6月15日に発生した明治三陸大津波や、1933年3月3日に発生した昭和三陸大津波の石碑が残っています。東日本大震災直後には、数多く話題に取り上げられました。

岩手県陸前高田市では、広田という一つの地区だけで七つほどの石碑があります。その石碑の文字を読んでみると、明治三陸大津波によって一つの地区だけで552人が亡くなったことなどが記録されており、その災害の大きさがわかります。

そして、「低いところに住家を建てるな」「それ津波機敏に高所へ」など、さまざまな教訓も書かれている中で、とりわけ印象深い言葉が書かれた石碑を、数多く発見することができます。それは「津波と聞いたら、欲捨て逃げろ」です。先人たちが残した、実に強烈なメッセージで、この言葉に「戻るな」という教訓が集約されています。戻ってしまう人が絶えない。それは昔から繰り返されているのです。

こういった災害の歴史やメッセージを踏まえて、私たちは「つい危険な場所に行ってしまう」という行動を起こしやすいことを実感できます。この話を知ったことで、私は緊急時、危ない場所には絶対に行くまいと心の中で誓いました。もし、仮にこの話をまったく知らずに日常を過ごしていたとすれば、私は危ない場所に簡単に戻ってしまっていたかもしれません。

誰にも言えることですが、人間は欲が出ます。だからこそ、つい貴重品を取りに戻ってしまいます。しかし、命より大切な貴重品はありません。それ以外の欲は捨てる覚悟を、日頃から持っておくことが大切です。

危険な場所に大事なものを取りに行こうとしている自分に気付いたときは、すぐに安全な場所に戻り、危険な状態が回避されるまで、待機してください。そしてもちろん、周りの人がそういった行動を取ろうとしている場合は、どんな事情があろうと全力で止めてください。

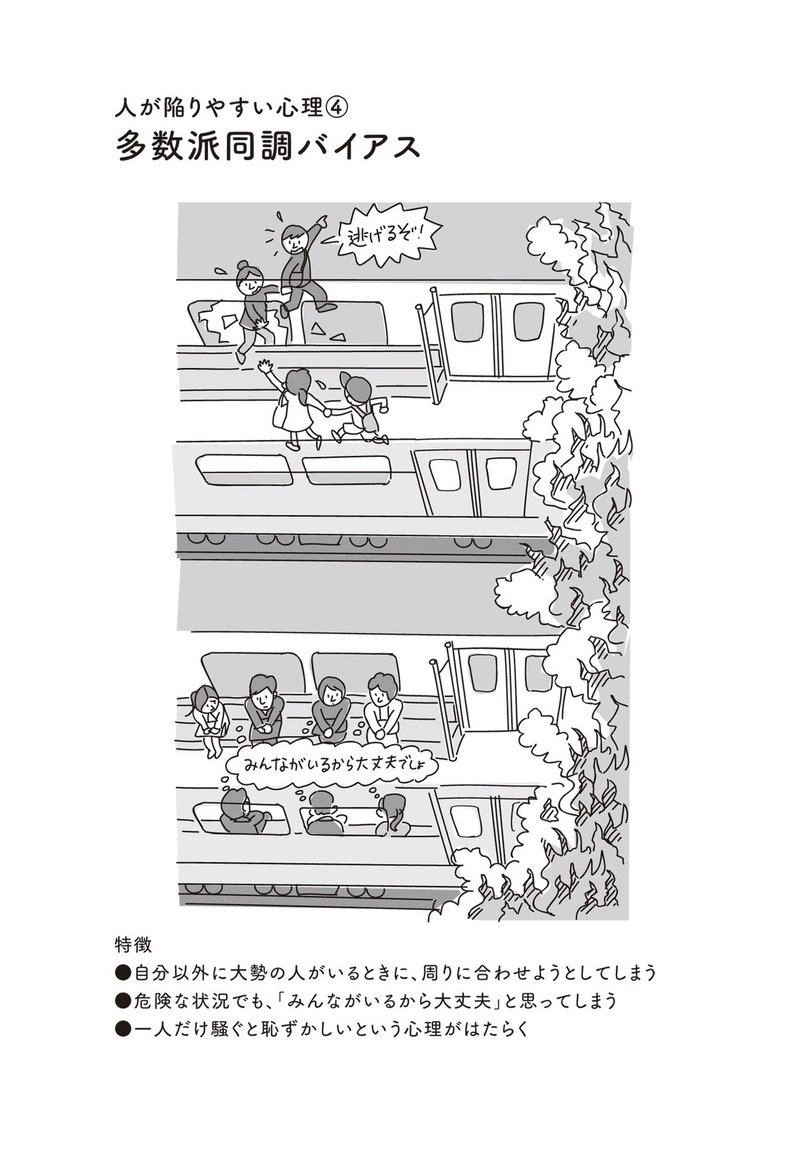

災害心理④

多数派同調バイアス 「みんなでいるから大丈夫」

人間は集団で生活し、他人と協調することによって文明を発展させてきました。しかしその一方で、周りの人と同調し過ぎると、災害時に危険な状況に追い込まれてしまうことがあります。

これを心理学的に「多数派同調バイアス」といいます。自分以外に大勢の人がいるときに、一人なら行動できたはずのことができなくなる心理状態のことを指します。

■「空気を読む」が命取りに

災害時、人は一人でいると、自分の判断で行動を起こします。しかし、周りに人がいればいるほど「みんなでいるから大丈夫」という安心感を抱き、避難行動などが遅れる傾向にあるのです。

また、「自分だけ騒いで逃げるのは恥ずかしい」という気持ちから、お互いに無意識に牽制し合ってしまい、その結果として、逃げるタイミングを失う場合などもあります。

いわゆる「空気を読む」という状態です。

2003年の韓国では、とても奇妙な現象が起きました。

テグ市の地下鉄で火災が発生し、約200人もの犠牲者が出ました。大惨事です。しかし事故後に報道された写真には、平然と座席に座ったままの人たちが多く映し出されたのです。もちろん多くの煙が出ているのにもかかわらず、です。

「みんなでいるから大丈夫」と思ってしまったのか。一人だけ騒ぐのは恥ずかしくて無意識に牽制し合っているのか。「自分は危険な状況ではない」と正常性バイアスによって言い聞かせてしまっているのか。

いずれにせよ、逃げるタイミングを大きく逸してしまったために、多くの方々が帰らぬ人となってしまいました。

また、「アビリーンのパラドックス」という話があります。次の小話から、私たちは、自分たちの「空気を読む特性」を痛いほど感じることができるはずです。

太陽が照り付ける8月のある日。アメリカ・テキサス州のある街で、一つの家族がくつろいでいた。一人がなんとなく、53マイル離れたアビリーンへの旅行を提案した。他のみんなは「面倒くさいなあ」と思いながらも、「もしかしたら面倒くさいと思っているのは自分だけで、みんなは旅行したいのかもしれない」と考え、誰も反対しなかった。アビリーンへの道のりはただ暑く、乾燥していて、不快極まりなかった。提案した人間を含めて、実は誰もがその旅行に乗り気ではなかったことを知ったのは、家に帰ってきてからだった。

これは、自分だけ意見が違うとそれぞれが勝手に思い込み、集団的な決定に対して、誰も異を唱えず、間違った方向に答えが向かってしまう現象です。災害時に、「みんな大丈夫そうだ。一人だけ騒いだら恥ずかしいから、私もじっとしておこう」なんて思考にみんなで陥ってしまっては、アビリーンのパラドックスのような「行きたくない旅に行った」だけではすみません。

「空気を読む」という行動が得意な私たちは、常に他人の目を気にするあまり、ときに自分の意思決定さえもそれに左右されてしまいます。「みんながいるから大丈夫」なのではなく、「みんながいるから危険な状況に陥る瞬間もある」ことを、自覚しながら生きていかなければなりません。

■「事なかれ主義」を逆手にとる

しかし、その一方で、この多数派同調性バイアスを逆手に取り、いい方向に働かせることもできます。

不思議なことに、みんなで一緒にいると安心したり、牽制をしたりしてしまいがちな私たちですが、一人でも「ここは危険です! 逃げましょう!」と騒ぎながら走りさえすれば、それに同調し、ぞろぞろとみんな付いていくことも多いのです。

顕著な例があります。東日本大震災が起こったとき、岩手県釜石市では、中学生たちが避難リーダーとなって、大人を巻き込みながら高台に逃げたのです。「中学生たちが、叫びながら高台に向かって走っていく姿を見て、避難を決めた」という大人も実際にいます。その行動に助けられた人も少なくはありません。

生きていくうえで、空気を読むという協調行動は非常に大切ですし、それでこそ人生うまくいくこともあるかもしれません。しかし、どうか災害時には、いい意味で「空気を読まない避難リーダー」になりましょう。

災害心理⑤

あきらめる病 「もういいよ。死ぬときは死ぬんだ」

ここまで述べてきた通り、人はさまざまな理由を付けて、災害について考えることを避けようとします。その中でも、今までのものと少し毛並みの違う思考があります。それは、とくにご年配の方々に多く見られる「あきらめる」という考え方です。

「あきらめる」の意味を辞書で調べると、「もう希望や見込みがないと思ってやめる」と出てきます。しっかりと備えれば、そのぶん助かる見込みが増えるのが防災です。それなのに、見込みがないと思って断念してしまう人が多いのです。

■あきらめることは「正しい」?

私が東京の街中で防災インタビューをしたときも、多くのご年配の方々が「災害が起きたら起きたであきらめるよ」と回答していました。

これは正常性バイアスの変化形ともいえるかもしれません。「自分はもう十分生きたから」と言う人もいました。「避難のときに足手まといになるから」と言う人もいました。さまざまな理由を並べることで、危険から目を逸らし、「あきらめることが正しい」と言い聞かせているように見えました。

そして、日本各地で行っている防災講演の際に、このインタビューの話をすると、会場にいるご年配の方々の頭が上下に揺れます。会場が毎回激しい共感に包まれます。

これは決して東京に限ったことではなく、日本全国のご年配の方々にまつわる大きな問題だったのです。

■あきらめたその先を想像してほしい

あきらめるのはその人の勝手なのかもしれません。私がとやかく言う筋合いはありません。しかし、あきらめたその先だけは想像してほしいと思います。

その人があきらめると何が起こるのか。近所の人が助けに来るはずです。家族の人が助けに来るはずです。つまり、確実に周りの人間が巻き込まれるのです。

人間は危機的状況に直面すると、「自分の命を投げ打ってでも他者を助けたい」という愛他行動に走りやすいといわれています。それが家族や友人、愛着ある地域の住民などであればなおさらのことです。

それに対して、あきらめている人の意志が固かった場合、その場で押し問答が始まり、助けに来た人と一緒に避難の機会を逸してしまうことになります。

■日本の高齢者に「あきらめる病」が蔓延している

東日本大震災時、消防団の方が、あきらめると言って聞かないおばあちゃんの説得をしていたところ、やっと重い腰をあげてくれるまでに20分ほどかかったという話を聞きました。津波の到達まで40分~1時間しかない中だったので、二人とも無事であったことが何よりでした。

しかし、その一方で、避難しない人を助けに行って、そのまま戻って来なかった人もいたのが事実です。こういった説得があの日、たくさんの場所で行われていたと思うと、事前にもっと説得しておけなかったのかと、心苦しくなります。

「災害が起きたら起きたであきらめる」と思っているご年配の方々が日本中にたくさんいるこの現状を、もっと私たちは深刻に捉えなければなりません。

私は小中高で防災講演をする機会があるたびに、この話をします。それに加えて、「みんながもし、おじいちゃんおばあちゃんにあきらめるって言われたら、僕も巻き込むよ? 私絶対助けに行くよ? 巻き込んでもいいの? と言ってね」と子どもたちに呼びかけています。

「孫を巻き込んでも、あきらめたいんだ」なんて思う人は、絶対にいないと信じたいですし、大切な人から災害と向き合おうと言われることで、勇気が出る人は多いはずです。子どもたちの一言で、あきらめないおばあちゃん、あきらめないおじいちゃんが増えていくことを願ってやみません。

そして、あきらめないと決めたことで、次のステップとして、いざ災害に直面してしまったときに、具体的にどう避難をするのか。近所の方や、家族の協力を仰ぎながら、しっかりと準備を進めていってほしいと願っています。

column1

「非常口」が緑色なのはなぜ?

誰もが見覚えのある「非常口」の標識。人が走るポーズが印象的ですね。「非常口」の標識の背景、なぜ緑色なのか知っていますか?

「非常口」の標識の正式名称は「避難口誘導灯」です。火災や地震などの緊急時に安全に避難できるように、扉の上部に設置されていて、炎や煙で視界が悪くなったときや停電で周りが見えないときに活躍します。

このような用途で使われる誘導灯であるからこそ、緑色である最大の理由があります。

それは、緑色が赤色の補色だからです。

補色とは、色相環で一番反対にある色のことで、お互いの色を引き立て合う効果があります。そのため、赤色の炎が上がっている中でも、緑色の非常口は目立つことができるのです。

また、その一方で白色ベースの非常口に関する標識もあります。こちらの正式名称は「通路誘導灯」。緑色の非常口がどこにあるかを知らせるために、非常口までの経路を教えるものです。緑色じゃないのかと思われた方もいるかもしれませんが、この標識が白色ベースである理由もあります。それは、緑色の非常口がどこにあるのかを教える矢印が緑色で強調されているためなのです。

なお、これらの非常口に関する標識の色や明るさについては、消防庁の「誘導灯及び誘導標識の基準」にて規定されており、緑色の中でもとくに効果のある緑色になっています。

避難するときに心強い存在ですね。

***

以降の章では、災害が起きたときの「実践的な対策」や、地震・津波・風水害などからどうやって身を守るかを詳しく解説しています。

<収録内容>

プロローグ

はじめに

第1章 災害心理を知ろう

第2章 災害に負けない空間を作る

第3章 大切な人とやってみよう!

第4章 地震災害

第5章 津波災害

第6章 風水害

第7章 火山災害

第8章 雪害

おわりに

エピローグ

参考資料

著:小川光一 イラスト:関根庸子

『いつ大災害が起きても家族で生き延びる』

紙書籍定価 ¥1,300+税 / 電子書籍価格 ¥1,000+税

(書影はAmazon Kindleにリンクしています)

全国の書店・インターネット書店・電子書店にて好評発売中!

【主なインターネット書店】

Amazon・honto・紀伊國屋書店・楽天ブックス・オンライン書店e-hon・ セブンネットショッピング・ヨドバシドットコム ほか

【主な電子書店】

Amazon Kindle・honto・紀伊國屋kinoppy・楽天Kobo・BOOKWALKER・ebookjapan・GooglePlayブックス・SonyReaderStore・DMM電子書籍 ほか

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?