「よその家」ではどうしているの? 意外と知らない家庭で教わること

「旬の催事や食材が一目でわかってとてもいい」「一家に1冊あるといい」「イラストがかわいい」と大好評の書籍『旬のカレンダー』。本書では、ひと月ごとに、その季節を感じさせる旬の食材や菓子、花、行事・レジャー、家事などを、鮮やかなイラストを中心に紹介していきます。歳時記のような書籍はほかにもあるのに何が好評を得ているカギなのか、また実際に読者の方からどのような反響があるのかなど、担当編集者の長久恵理さん(ダイヤモンド社書籍編集局)に聞きました。(書籍オンライン編集部)

―― 現在7刷5万5000部のベストセラー書籍『旬のカレンダー』編集担当の長久さんは以前企画された『育ちがいい人だけが知っていること』もシリーズ66万部突破と大好評で、女性向けの書籍を得意とされています。『旬のカレンダー』の企画はどのようにスタートしたのですか?

『育ちがいい人だけが知っていること』が『旬のカレンダ―』をつくる一つのきっかけになりました。

というのも、『育ちがいい人だけが知っていること』を刊行後、多くの方から様々な反響をいただいたなかで改めて感じたのが、「よその家庭で教えていることは、意外と知る機会がないので、気になるものだな」という点でした。

『育ちがいい人だけが知っていること』は、立ち居ふるまいや、基本的なマナー、お付き合いの常識など、幼少期に家庭で教わり、なんとなく身についたようなことを、改めて学び直すような内容です。

けれど、「育ちの良さ」って、外での立ち居ふるまいだけではなく、どんな家に住んで、どんなものを食べて、家族でどんなことをしているのかといった家での暮らしぶり、生活習慣のようなものも入りますよね。たとえば、

・生活にどのくらい年中行事を取り入れているのか?

・季節の花は飾っているものか?

・たけのこごはんや、冷やし中華は、その季節になったらちゃんと食卓に並ぶのか?

・お盆に、お墓参りをするのか?

・衣替えはいつして、日々の家事はいつ、どのくらいしているのか?

……そんな、ほかのみなさんの家ではどうしているのか、知ることができる本があったらいいなと思い、この『旬のカレンダ―』を企画しました。

ですから、ひと昔前であれば、祖母や母のお手伝いをしていたら自然に身についていたような、スーパーでの食材の選び方や、手土産の選び方、おつきあいの心得など、昔ながらの暮らしの知恵のようなものが、本書のテーマになっています。

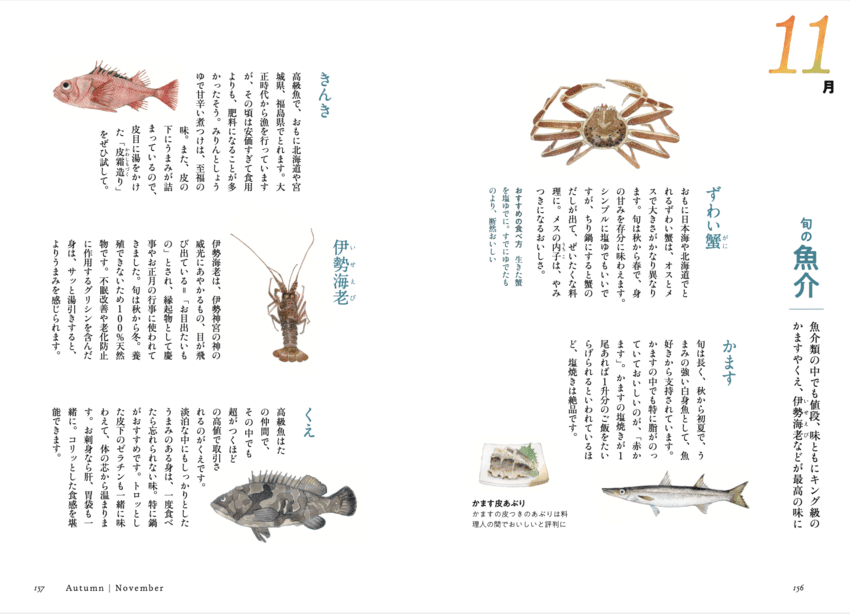

―― 『旬のカレンダー』は、野菜、魚介、料理、和菓子、洋菓子、レジャー・行事、家しごと、神社、お墓参りなど、各ジャンルの専門家が監修されて、きちんとした内容が詰まっていますが、なんといっても、かわいいイラストがふんだんに使われているのが魅力です。「見ているだけでも楽しい」という感想も多く寄せられていますね。イラストについては当初から、長久さんも非常に気を使って細かくディレクションされていた印象です。

「家庭での暮らしぶり」は、季節を通して見せていくと、わかりやすく取り入れやすいと思いました。

ひと月ごとに、その時期の「旬のもの、こと」を紹介し、イラストを見るだけで季節の移り変わりを感じられるといいなと。

8名のイラストレーターさんにお願いしましたが、どの方も、本当に丁寧で本物そっくりでありながら、色みや構図にどこか今っぽさや、新しさを感じる素晴らしいイラストを描いてくださいました。

イラストに魅力があると、見るだけで、持っているだけでうれしい本になりますし、懐かしいだけではなく、「今」の価値観が反映されている、ということがイラストを見るだけで何となくわかるので、今更?と思わず、手にとっていただけていると思います。

ダイヤモンド社 書籍編集局第2編集部所属。大学卒業後、他の出版社を経て2018年入社。担当書籍は『そろそろ、ジュエリーが欲しいと思ったら』、『「育ちがいい人」だけが知っていること』、『もっと!「育ちがいい人」だけが知っていること』、『旬のカレンダー』など。

―― 掲載する「旬のもの」もかなり慎重に取捨選択されていましたね。

この本は一見、歳時記のように見えますが、テーマは「家庭で教わる、暮らしのこと」ですから、ただ「旬のもの」や昔ながらのことだけを掲載しているだけの本にならないように注意しました。

例えば一般的に、歳時記に家事は含まれないですよね。あるいは、昔ながらの四季の本であれば、3月の花に桃は入っても、ミモザは入れないだろうと思います。

でも最近は、インスタグラムなどで春にミモザはとても人気がありますし、花のアレンジで生けるのではなく、グリーンだけ、枝物1種類だけをラフに生けるのが流行っているなど、どんな花をどんなふうに飾るかにも流行があります。

もちろん、昔ながらのことも知りたいですけど、家庭ってそのときどきの流行や価値観が自然と反映されているものですよね。

たとえば、昔はこどもの日に鯉のぼりを上げる家がありましたが、今は非常に少なくなっています。

ほかにも、最近はホワイトデーのお返しに「キャンディー=好き」「マカロン=特別」「クッキーは友達」「マシュマロ=嫌い」という意味があるんだとか。お子さんのいるライターさんに伺った話なのですが、面白いなと思いました。

そういった小話も、家庭でママやおばあちゃんが孫に教えてもらう会話のように、へぇ~と思って楽しめます。1人の大人の女性が常識的に知りたいことであるのはもちろん、子どもも、おばあちゃんも、家族三世代で一緒に楽しめること、という視点で、項目や内容は選びました。

―― かなり幅広い年齢層の方に楽しんでいただけているようです。

私は、自分がこういう本があったらいいなというものをつくることが多いので、普段は30~40代の女性に買っていただけることが多かったのですが、今回は50代以上の大人の方に、とくに好評でした。

「丁寧でかわいいイラストを見ているだけで癒される」

「余白をとったデザインや、文字数を多すぎないことで負担なく読めて、昔のことを懐かしく思い出し、改めて勉強になる」

といったお声を聞いて、嬉しく思っています。

「大人の学び直し」が流行っていますが、学校や仕事の勉強だけではなく、この本のように、普段何気なくやっていることや、慣れた生活をもう一度丁寧に確認してみようといったことが、「学び直し」のテーマになりえるのだな、と思いました。

また、大人の方は書店で本を購入されるのでは?と思っていましたが、ネット書店で購入してくださる方が多かったことにもびっくりしました。

―― はじめて読む方に『旬のカレンダー』の中で特におススメの項目を教えてください。

パラパラとめくってみるだけでも楽しめるので、まずは今月のページを「今の旬は何かな?」と、見ていただけるといいと思います。

気になったものをぜひ、「お花見に行ってみようよ」「豆ごはん食べたいな」など、家族や大切な人と一緒にたのしんでみてください。

また、本ではありませんが、年中行事に絡めた開運情報を紹介しているダイヤモンドオンラインの連載もおすすめです(笑)

カレンダーの名にふさわしい、「ちょうど今、それ知りたかった!」というタイミングで、毎日がちょっとたのしみになる情報をお届けしているので、本と合わせて見てみてくださいね。

「旬のカレンダー」売れてます! たちまち 7刷・重版出来!

1年12ヵ月、見るだけで「旬」がわかる!

1年12ヵ月、季節に合わせた野菜、魚介、季節料理、菓子、花、レジャー、家事、行事など……家庭で取り入れたい「旬のこと」を1月ごとに、見開きですべてイラスト付きで紹介。見るだけで、暮らしのなかに四季を取り入れられるようになります。スーパーでのおいしい食材の見分け方や、花の呼び名、衣替えはいつして、お掃除はいつ、どのくらいするのか、お金をかけずに楽しめるその時期ならではの遊び……など、今、改めて知りたい暮らしの知恵が満載です。

家庭で「育ちの良さ」が身につく一冊!

神社やお墓参りの作法、お寿司を食べる順番、家のしつらえ方、旬より少し早い「はしり」の手土産がお持ちすると粋……など。昔、祖母や母のお手伝いをしていたら、自然と身についていたような、暮らしのなかで知っておきたいこと、気がきく人、素敵な人、と言われる人が、家庭で教わっていることがわかる1冊!

その本について届くお客様の声や反響などについて聞いていくインタビュー連載。

著者さんや評論家の方たちとはまた違った視点で、その本の魅力をお届けします。

連載の詳細・記事一覧はこちら。

【今回の話題書】

旬のカレンダー

旬の暮らしをたのしむ会 著

<内容紹介>

1年12ヵ月、その時期旬の食材、行事、レジャー、手土産、花、など400個の旬を紹介。お金をかけずに、何もない日を特別な思い出の1日にする、「何する?」「どこいく?」「何食べる?」が見つかる1冊!

※この記事は、ダイヤモンド書籍オンライン(2023年3月10日)にて公開された記事の転載です。