バーテンダー内田さん、世界大会での活躍応援しています! 8月24日 Threats to Niche Strategies ニッチ戦略の限界

このNOTEは、世の中の課題を #ドラッカー #365の金言 を使って、解決する。そんな知力を鍛える教育エンタメNOTEです。

おはようございます。今日取り上げたニュースはこちら。

バー「白馬舘」(富山市)3代目の内田行信さん(31)がバーテンダー世界大会に出場

内田さんは「まだまだニッチな世界。バーでお酒をたしなむ文化を富山に広めたい」と話した。

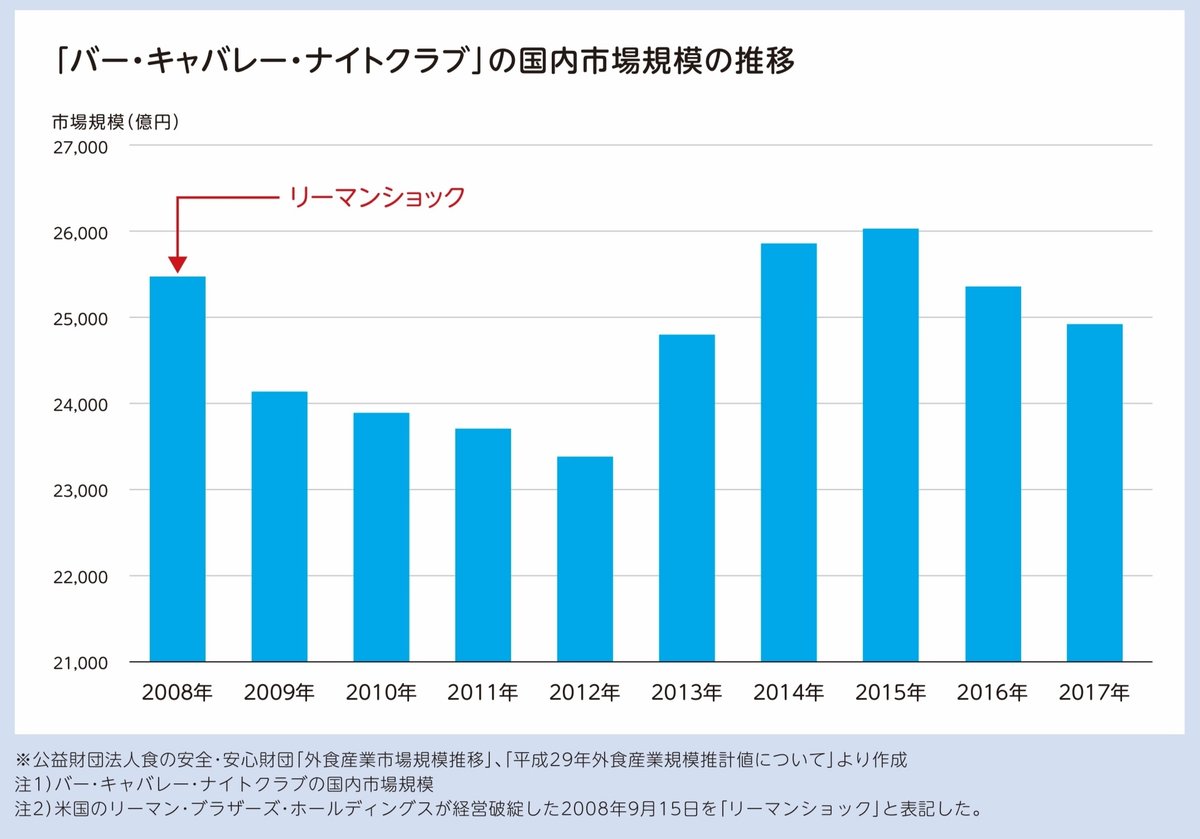

「ニッチ市場」と内田さんはおっしゃいますが、飲食市場全体が4.9兆円のうちバー・キャバレー・ナイトクラブ市場規模は2.4兆円と約半分の市場規模となっていました。2019年までは。。。

そこへ2020年から始まった疫病流行に伴う緊急事態宣言、営業自粛要請です。これらによって2020年度は前年比57%ダウンの1兆600億円という大幅縮小の中にあり、統計データはまだ出てはいないものの、2021年度の市場も同様に厳しい結果に思われます。

私がサラリーマン時代だった90年代後半には、珍しい洋酒や高級酒を呑むには、バー、ホテルのラウンジ、ナイトクラブなどに上司や取引先の経営幹部に連れていってもらい、バーテンダーに飲み方や楽しみ方を教えてもらうという「バー文化(?)」がありました。

しかし、疫病流行以降、企業は社内に陽性者が出ないよう盛り場へ行かないよう社内通達を出し、もし感染してしまった場合、その人を「ケガレ」のように扱ったり、場合によっては陽性者を出した企業との取引停止などの処分まで行なっています。

2021年6月、大相撲・大関朝乃山が6場所出場停止処分になったことで、法人客

は途絶え、この事件がバー業界にとって大きなダメージになっているようです。

前年比ー57%という逆境で、このままでは「バーテンダー文化が途絶えてしまう」危機感で「バー文化を広めたい」と立ち上がったのが内田さんだと思うんですね。

ドラッカーは、こうした逆境にあるクライアント企業にどのような助言をしたかというと、有名な言葉が

「マーケティング」の狙いは、顧客というものをよく知って理解し、製品ないしサービスが「顧客」に「ピッタリと合って」ひとりでに「売れてしまう」ようにすることである。

企業が存在しうるのは、拡大経済においてのみである。(中略)したがって企業の第二の職能は「革新=イノベーション」つまり今までと違った経済的満足を与えることである。企業は、なんらかの経済的財貨(およびサービス)を供給するだけでは十分でない。よりよくて、より経済的な財貨(およびサービス)を供給せねばならない。企業が、より大きくなる必要はないが、不断によりよくならねばならない。

革新の結果、値下げになるかもしれない。(中略)最も生産的な革新とは、改良というよりは“違った“製品(とかサービス)を作ることである。それによって新しい満足感の充足の可能性が創造される。こうした新しくて違った製品は、典型的に言えば、値段がかえって高くなる。

かつてのバーは「顧客」に「ピッタリと合って」いたので、集客しなくとも、ひとりでにお客が来ていたわけです。ドラッカーのいう「マーケティング」通りになっていたわけです。ところが、疫病そして緊急事態宣言、営業自粛という「予期せぬ変化」によって、リモートワークでオフィスに来ない、盛り場には行かない、ことが起こったわけです。

また、確かに疫病は「予期せぬ大変化」だったわけですが、その15年前からバーを利用してきた古き良き社用族の団塊世代が退職し、客数が減ってきた「現実」に業界は向き合ってきたのだろうか?

もはや、 #イノベーション =「自らを改める」タイミングが必然というわけです。今回の疫病のような「予期せざる失敗」に直面した時どうしたらいいかというと

予期せざる失敗に直面したとき、経営陣とくに大組織の経営陣に見られる反応は、ほとんどの場合、内部でよく検討し、分析せよという言葉である。しかし錠前のケースや「基本住宅」のケースが教えてくれていることは、そのような態度は、完全な間違いだということである。予期せざる失敗が要求しているものは、外へ出て、よく見、よく聞くことである。予期せざる失敗は、つねにイノベーションの機会の微候として、正面から受け止められるべきものなのである。

予期せざる外部の変化をイノベーションの機会としてとらえ、成功を収めるための条件は、その事業が自らの知識と経験に合致していることである。例えば小売業の経験なしに、書店チェーンの経営に乗り出した企業は、大企業を含め、全て失敗しているのである。

したがって、予期せざる外部の変化と言えども、すでに保有しているところの専門能力の新たな展開の機会として捉えるべきである。

新たな展開、とはどんなことでしょうか。

例えば、長年内田さんが培ってきたバーテンダーのスキルをまとめて、地元の若者・女性向けに市民講座などで「カクテルスペシャリスト養成講座(仮称)」を開いたり、習字や茶道のような認定制度を開発して、多くの人がカクテル作りに親しんでもらえる環境を整えてみるのはどうでしょうか。

また、これまでは、店にきてもらうのが当たり前でしたが、これからは積極的に、外に打って出る、地元レストランと一緒にイベントをおこなったり、また、アウトドアでのイベントに出店して「アウトドア・カクテル」の楽しみ方を紹介してみるといったことも試してみてはいかがでしょうか。

ということで、今日もやっていきましょう。

本日、 #8月24日 のテキストは、

#イノベーションと起業家精神 1985年版だと18章 生態学的地位 402〜403ページあたり。

ニッチ戦略というか専門技術戦略には3つの限界があるとドラッカーは記しています。

3つの限界とは、

1、視野が狭くなる・・・狭い領域の専門分野をじっと守らなくてはならないので。

2、自分の製品やサービスを市場に出すのに、誰かに依存しなければならない。自動車工業が不振になれば、ルーカス社もボッシュ社も不振になる。自社が不要となるような新技術が発見されてしまうと、お払い箱になってしまう。

3、専門技術に特殊性がなくなると優位性もなくなる。かつては外為業者だけが占めていた外為業務は、日常業務となり、今やどの金融機関も部門を抱えるようになり、外為業者の優位性は無くなり、淘汰されていった。

ということで、新しい技術が出てくると、その技術を有した専門企業が生まれ、いったんは市場を独占するけれど、技術が大衆化すると、その技術は優位性を失い、専門業者も存在価値を失い、一般企業の部門に吸収されるか、転廃業せざるを得なくなる、という栄枯盛衰なのですね。生態学と称したドラッカーの表現は鋭いと思いました。

#Threats_to_Niche_Strategies

#ニッチ戦略の限界

#起業・新事業戦略

#ニッチ戦略の弱点は永続性の欠如である 。

あらゆるニッチ戦略に共通する弱点が永続性の欠如である。

第1が、技術上の変化に足をすくわれることである。白内障手術用酵素の市場は、チェコで開発された新しい手術方法のためになくなってしまった。

第2が、専門市場が大衆市場に変わることである。第二次大戦前は、アメリカ人にとってヨーロッパ旅行は珍しいことだった。ところが、わずか二日間の航空旅客数が年間の船舶旅客数を上回るようになり、しかもクレジットカードが普及した。自動車市場が大衆市場に変わったときには、部品市場もコスト競争の渦中に入り、もはやニッチ市場とはいえなくなった。

ACTION POINT

#あなたの製品 、 #サービス 、 #プロセスのすべてについて

#陳腐化の状況をチェックしてください 。

#陳腐化に対抗すべく 、

#イノベーションのためのプログラムを作成してください 。

サポートもお願いします。取材費やテストマーケなどに活用させていただき、より良い内容にしていきます。ご協力感謝!