バービーはケンを愛することができるか?

大ヒット『バービー』をTOHOシネマズ日本橋で見る

オレは原色が大好きだ。

インドネシアに行ったときは、みんな色とりどりのバティックを着ていて、ここでこそ生きられる!と思ったものだ。

中学校のときだったか?デパートで赤い傘がきれいだと思い、折り畳みを買って学校に持って行ったが、雨の帰り道、男子で赤い傘など差している者など1人もいなかった。

自分が最初に書いた本の装丁はピンク色だった。今でも気に入っている。

今の日本の男子には色彩が禁じられているらしい。朝の総武線で柄物のポロシャツを着ている者など1人もいない。どいつもこいつも黒い。どぶネズミだ。

本作は、きらきらのバービー人形が現実世界に現われたら何が起こるか、というファンタジー映画らしい。オレはピンクは嫌いではないが、ピンク色だらけのバービー人形の世界にはいかなる関心も持っていない。いくら大ヒットしているからと言って、見に行く気は当初なかった。

が、ホッカイロレンの批評を YouTube を見ると大絶賛している。女嫌いのメカ野郎だったはずなのに。かれの番組であらすじを耳にして、いたく興味をそそられた。どうやら単なるロマンティック・コメディではないらしい。

で、日本橋の TOHOシネマズで見て、心底驚嘆させられた。これはまったく新しい映画だ。長年色々と見てきたが、こんな映画見たことない!空前の大ヒットもうなずける。これだけ深い内容を、これだけおチャらけて笑わせる映像で表現するとわ。まったくもって恐れ入るしかない。間違いなく映画史に残る作品。

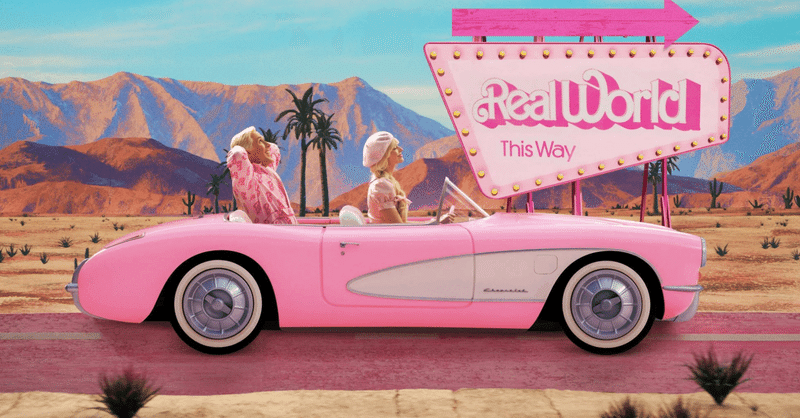

実写とアニメーションやマンガの融合など決して珍しくない。ミュージカル仕立てなのも、むしろ当たり前。色とりどりの原色を組み合わせた美術とデザインも空前絶後とは言えないだろう。バービーランドという仮想世界とリアル・ワールドの境が崩れ、仮想的なものが現実に入り込んでくるという設定は近年流行のマルチバースを取り入れた、SF的な味わいも感じさせる。

しかるに、それらの要素をこれだけ高度に組み合わせ、いかなる瑕瑾もなくストーリーを語りおろすテクニック。映画作品として完ぺきだ。脚本&監督のグレタ・ガーウィグは天才と言うしかない。40歳になったばかりの女に、なんでこんな高度な映画が撮れる?ディズニーのバカ女どもとは大違いだ。

娯楽作『バービー』の思想性

ただここで取り上げたいのは映画作品としての完成度の高さではない。本作の思想性だ。それはフェミニズムの擁護などではない。監督の意図はそうだったとしても、結果としてもっと深いところに届いている。男/女という区別の根源へ、すなわち人間とは何か?

架空世界のバービーランドはバービー人形が支配している。それは女だけで切り盛りされるリア充の世界だ。大統領も、科学者も、ジャーナリストも皆んな女。男のバービー人形ケンも存在こそ許されてはいるが、しょせんバービーのおまけでしかなく、この女だらけの世界でしごく肩身の狭い思いをしている。

美男美女の幸せな生活を満喫していた主人公のバービー(マーゴット・ロビー)は、ある日突然、自分の体が劣化し始めたのに気づく。思わず「死」という単語を口にして、まわりの能天気なリア充どもを恐怖で凍りつかせる。私って、どうしちゃったの?物知りのオバさんに訊くと、現実世界で自分の持ち主である女の子に何か異変が起こっているらしい。

そこで彼女は勇を振るい、リアル・ワールドに乗り込むことにする。クルマや船を乗り継いで行く長い旅である。が、この過程が人形劇のようなアニメーションで描かれ、じつに楽しい。クルマにはケン(ライアン・ゴスリング)が秘かに乗り込んでいた。バービーに思いを寄せている彼は、彼女のことが心配で放っておけなかったのだ。

ふだんのケンはなよなよして意気地がない。バービーに声すら掛けられない。女みたいなやつ!というか、バービーランドでは男女の地位が逆転しているので、これは至極当然のこと。

さて、リアル・ワールドに乗り込み、自分の持ち主サーシャを探し当てるが、彼女は意識高い系のハイティーンになっていた。バービーは自分たち人形が女の子に誇りを与えたと信じてきたが、サーシャに言わせると、あんたのような子供だましのパペットのせいで、女性の権利の進展が何十年も遅れてしまったのだ!と説教されてしまう。プライドはずたずた。

一方ケンは、現実世界が男中心の世界であることを目の当たりにする。ビーチを歩けばゲイに色目を使われ、街の中心部に来ると、至るところで社会を動かしているのは男、男、男……男たちはスクラムを組み、大手を振って道の真ん中を歩き、共に仕事をこなし、冗談を飛ばし合う。いかにも自信に溢れている。

これだよ!こうでなくっちゃとケンは思い、大急ぎでバービーランドに帰る。男たちを糾合して、女社会に反乱を企てる。バービーたちから職を奪い、メイドや召使いにしてしまう。

じきに男たちは仲間割れし、その隙を狙って捲土重来を謀る女たち。バービーランドは戦禍に巻き込まれる。どうする、バービー?

じつはこのクライマックスのあたりでは、TOHOシネマズ日本橋の冷房が効きすぎ、寒くてならない。ポロシャツに短パンだったワイは凍えそうになって、映画に集中できなかったのが心残りだ。

自尊心をどこに求めるべきか

男の立場と女の立場が逆転する、というだけなら昔からよくある設定にすぎない。本作は男が女になるとき、女が男になるときの驚きを仔細に描いている。そこが新しい。

私たちは生まれつき男でも女でもない。ある時から自らを男、あるいは女だと性自認する。しかるに、その中間的な状態があったはずだ。いやそれどころか、私たちは多くの場合、性自認などすることなく、まわりに合わせて男として、あるいは女として振る舞っているにすぎない。

思い返すにつけ、自分は内向的で弱弱しい男子だった。体が弱く、喘息気味だったので、甘やかされて育った。なるほど男友だちと外を暴れまわったりもしたが、中学校で関東に転向し、本物のヤンキーにつけ狙われたりして、男社会の暴力性がつくづく嫌になった。

自分には芯となるべきものが何もなかった。両親も学校の先生も当てにならず、自分で何とかするしかなかった。世の有名人や歌手を手本としたり、マンガの主人公の生き方に憧れ、これをまねてみたりした。武道をかじったりもした。

が、これらは真に依るべきものとはならず、最終的に自分の核とすべきは知識と学問でしかないと思い至った。事実、多くのことを学び知るにつれ、自分の生き方に自信が生まれた。自分自身を芯とし核として行動できるようになった。それをくり返すにつれ確固とした自信が生まれてきた。

人間は学問をせねばならない。それは学校の勉強とは全然違う。学知を自らの実存において試す、逆に自らの生き方を学知と照らし合わせるという作業を営々とくり返さねばならぬ。それには途方もない回り道をすることになるが、ひとの生きるべき途はそれしかない。この点にもう疑いは持っていない。人間が倫理道徳のバックボーンとすべきは、この意味での学問である。学問がない人間はいつまで経っても弱い。

ヒューム『人間本性論』第2部は情念論である。情念と言ったら誰でも愛と憎しみとか、快と不快の原則とかから始めそうだ。ところがヒュームはプライドの観念から始める。人間を人間たらしめるのは自負心であり、自尊心である。それは情念以前のところにあり、人間を支えるものである。

私たちは自らが属する国家や郷土、社会や組織等々と自らを一体化して、自負心を持つ。それは自我意識に先立つ。

たとえば自らが日本人であるがゆえに中国人や朝鮮人をバカにする、などという愚か者がウヨウヨ涌いてくる。しかるに日本人にも色々いるし、中国人や朝鮮人にも色々いて、自分がどんな国に属するか、相手がどうかは二義的な問題にすぎない。

私たちの眼前に現われるのはいつも個人でしかない。そりゃあ、バカな中国人もいるだろう。私も出くわしたことが何度かある。とはいえ賢い中国人、立派な中国人も大勢いる。私たちは観念的に自らを日本人枠に擬したり、相手を中国人枠に入れたりする。この愚かしさにはどこか避けがたいところがあるとヒュームは考えていた。

ヒュームは気づいていなかったが、かれの想定する自尊心は男性社会と強く結びついている。それはフロイトなかんずくデリダの観念を用いるなら「男根中心主義」的なものだ。男根をぶらぶらさせながら、男どうしでつるんで公道を闊歩する。前から来るやつは突き飛ばさん勢いだ。仕事の上でもこれをやる。国家レベルでやると戦争になる。男性の自尊心は究極的には男根から来る。

私たちが生きているのは暴力的な社会である。女性が生き辛いのは当然だ。女は子供を産むことで強くなる。力への対抗手段を手に入れるのだ。

自分は武道をやって腕っぷしに自信を持ち、学問で理論武装して相手を睥睨する態度を身につけた。いつしか男尊女卑のブタ野郎に成り果てていた。が、それは仮面にすぎない。内なるワイは子供の時のままである。

何ものにも毒されない幼児的な真ごころ。理念的なものにすぎないかもしれないが、これを本居宣長は「やまとごころ」と呼んだ。モノの動きに合わせて揺動する心、それが大和心である。硬直した漢心(からごころ)の対局にあるものだ。そして、その持ち主は日本人でなくてもよい。晩年の小林秀雄は宣長の思想をベルクソンのそれと結びつけようと試みた。

男でもなく女でもなく

映画『バービー』が物凄いのは、主人公を最終的に女でも男でもない白一面の舞台に立たせるところだ。そこにマテル社のバービー人形の考案者であるルース・ハンドラーが現われ、言葉を交わす。バービーが今後どうすべきか、自分にも解らないと老婆は告げる。

彼女はその舞台に立ったあと、追いすがるケンを振り切り、現実世界へ帰ってゆく決断をする。バービーにはケンを愛することができないのだ。そこで終われば、本当に一点の瑕瑾もない傑作になっていただろう。が、ラストがおかしい。現実世界に降り立ったバービーはその足で産婦人科に向かうのだ。どうしてー?

人形ではなく人間であることを選んだバービーは女性器を持つに至っていたと想定される。だからと言って何で、いの一番に産婦人科の門を叩かねばならん?現代医学によって自分の性を認証してもらいたかったのか?それではこれまでの物語が台なしじゃん!納得が行かないヨ。

多分このことと関係するが、ケンの親友アランの扱いがひどい。現実世界から帰ってきてマッチョ化したケンにすっかり嫌気がさした彼は、バービーとともにリアル・ワールドに行こうとする。ところがバービーランドでの決戦に無理やり連れて行かれる。かくして、どちらの世界にも居場所がなくなる。おそらく彼はゲイの役回りなんだろうけど、このキャラにたいして監督グレタ・ガーウィグは極めて冷淡なのだ。

というのも、バービーはケンをバービーランドに残し、現実世界で自立して生きる女という立場を選択してしまった。ケンはすでに男という立場を選んでいる。アランだけがどちらも選べない。というか、どちらかを選ぶということ自体がおかしい。フェミニズム的には正解だとしても、それでは解決にならないのではないか。

上記の「モノに感じる大和心」は、男の立場でも女の立場でもない。どちらかを選ぶという小賢しい「漢心」自体を拒否するものだ。むしろ、そこにこそ真実人としての生き方が問われるのだ、とも言える。

とはいえ、性自認という問題にかぎって言えば、それが厳しく問われるのは実は男性ではなく、産む性である女性の方ではないかという気がする。それならバービーが妊娠していた、という伏線を作っておくべきだったろう。私が見たかぎりでは、そんな個所はどこにも見当たらない。もしかして処女懐胎?あるいは次回作への伏線?

本作でグレタ・ガーウィグは最後の詰めを間違えた、という印象をぬぐえない。とはいえ、問題提起が深く深刻にもかかわらず、エンターテインメントとしての完成度が群を抜いている。これは先日見た『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー3』においてもそうだった。

どちらの作品も、何か仮想敵を前にしてそれと闘うという幼稚で素朴な図式を脱して――あるいはそんな仮面をかぶりつつ、実際には自らの内なる偏見やトラウマとの闘いのドラマへと移行している。いまやアメリカ映画は新しい局面を迎えつつある。

付記)MEG ザ・モンスターズ2

『バービー』のあと続けて見た。日本橋という場所柄もあるのか、客の入りはさほどでもない。リラックスして見れた。本作にかんして今さら喋々する必要は一切あるまい。

ジェイソン・ステイサムが左足だけでメガロドンを止める!7千メートルの深海を息だけ止めて渡り切る!

海岸では幸せそうな無辜の中国人民が巨大サメやタコに噛みちぎられるわ、丸ごと飲み込まれるわ(なのに血は出ない)。笑い転げる。リア充ども、ざまーみさらせ!まさにこれぞサメ映画の醍醐味。

映画終了後に流れる「おいらはメガロドン。何でもかんでも食べちゃうぞ!」というラップ曲にも痺れた。

ただしTOHOシネマズの受付に文句を言ったにもかかわらず、冷房が寒すぎる件はほとんど改善されなかった。

【付記】バービーの実存的不安

バービーがたどり着いたのは女でも男でもなく、おそらく人間ですらない実存的不安である。まさに哲学的な不安であって、これはハリウッド映画でおよそ取り上げられることのない深刻な精神の危機である。「そこに在る」こと自体の不安で、ハイデガーはこれを Da-sein と呼んだ。

ソクラテス=プラトン以来、哲学者は根源的な不安に苦しめられてきた。モンテーニュ、デカルト、ルソー、ヒュームといった人たちが不安な《我》について吐露している。

とりわけ近代的な不安についてヒュームが克明に分析していることに最近になって気づいた。それは哲学的懐疑などといった分析的なものというより、もっと我が身に差し迫ったものだ。18世紀半ばに産業革命を準備しつつあったイギリス、ついには世界経済の覇者に昇り詰めようとしていた大英帝国において、経済のみならず政治や社会の伝統が揺らぎ、変容し、人々のあいだで根源的な不安が湧き起こっていた。

カントやヘーゲルのようなドイツ観念論の人たちは自らが大学教授であることに自足していたので、この意味での不安に苦しめられてはない。自らが《ヒト》であることへの不安などさして感じたことがなかったろう。当然ながら《男》であることへの不安など感じる余地はなかった。

不細工なニーチェはさっぱりモテなかったので、この不安にひどく苦しめられた。女への攻撃というかたちで、かれの男性としての自信のなさが逆説的に表明されている。

ところでドイツは第一次大戦に敗れ、国民生活は奈落に叩き落された。ドイツの哲学者たちも困窮に見舞われ、ようやく「生活の不安」を感じるようになった。そこに Da-sein の哲学が要請される。

とはいえ Da という場所を想定することで、この哲学は自我 Ich の責任を免除してしまったのではないか。本来なら Da とは戦後のインフレに苦しめられるドイツ以外になかったはずだ。ひいては自分自身でしかなかったはず。そんな生々しさを外してしまうと「場所」は空虚な概念として、どこにでも誰にでも当てはまることになる。

たとえば日本でハイデガーが持て囃されたのは、とりわけ敗戦後である。そのころ戦後大学のシステムが構築され、今なお旧弊墨守されているので、いまだにハイデガーを専攻する者が多い。大学教授としての出世のためだ。似たようなことはフランスの戦後にも言える。

デリダはレヴィナスを論じつつ、この概念を En ce moment même, me voici. と言い換えてみせている。「まさにこの時、私はここにいる」。そこに我は立つという形で、再帰代名詞(と解されるべき)me が強調される。それにより「その時そこにいる私」と、その責任を明確にせんとする。ただしレヴィナスの場合、私が立つのは神の面前である。遠くから神を呼び戻すことで彼は自我の不安に応えようとする。それは近代哲学としては後退でしかない。

『バービー』の監督グレタ・ガーウィグは、カレッジで哲学を学んでいるので、こうした哲学的不安について理解があっても不思議でない。というか、映画というかたちで彼女が表現した不安は哲学的としか言いようのない根源的なものだ。

アメリカ人(の女)がこんな映画を作ったことに私は衝撃を受けた。これは今、アメリカの知識人が抱いている不安の表現だと思う。しかも実存主義的に深刻な形ではなく、とびきり愉快なエンターテインメントのなかに、それを埋め込んでいる。驚くべき映画芸術の誕生だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?