蔡國強(ツァイ・グオチャン)と宇宙的思考

蔡國強(ツァイ・グオチャン)

宇宙遊 ―〈原初火球〉から始まる @国立新美術館

はじめに

「テート展」を見た帰り、寄ろうと思ったが、入り口でもっぱら中国の若者が長い列を作っている。なかなかの人気だ。ネット・チケットだとすぐ入れるらしいのでやってみたが、むやみに面倒くさいサイトで、住所から何から個人情報を一から打ち込まないと行けない。時間もなかったし、その日はあきらめた。

とはいえ面白そうだったし、会期終了も迫っていたので、別の日の午後あらためて六本木へ。チケットはやむなくネットで購入。この日も長蛇の列だったが、待たずにすんなり入れた。1500円。

この作家について私はよく知らない。ただ本展を鑑賞して、自分に強く訴えかけてくるものがあった。その点に絞って感想をつづりたい。

ツァイ・グオチャンと火薬画

1957年、中国・福建省に生まれたツァイは文革期に少年時代を送った。上海演劇大学で舞台美術を学んだあと1986年日本に移住し、作品を発表しながら9年間を過ごしたので、日本語が堪能である。天安門事件の余波もあって中国には帰らず、ニューヨークに活動の拠点を移す。火薬を用いる独自のスタイルで知られる。

これまでの代表作と見なされる火薬画および「火薬屏風」が国立新美術館の壁のない広大な企画展示室に並べられている。壮観だ。

芸術は爆発だ!

最近のインタビューでツァイはこう回顧している。爆発という現象のコントロールできない側面に自分は惹かれたのだ、と。

爆発はコントロールできないもの。だから意外なことが出てくるんです。

私が少年時代を過ごした中国の社会にはさまざま制限がありました。それに対抗したい、自分を解放したい気持ちがあった。だからキャンバスを爆破したり、壁に掛けたキャンバスに向かってロケット花火を発射したりして、自身を解放していた。それが喜びだったんです。

もうひとつは、父親への想いです。うちの父は文人画を描いたりもした人でした。真面目で優しいのは良いことなのですが、作品を作るうえで真面目すぎるのは良くないんじゃないかと、小さい頃から父のその性格を意識していました。だから火薬を使うことは、自分の殻を破壊することでもあったんです。

インタビュー(聞き手:逢坂恵理子)

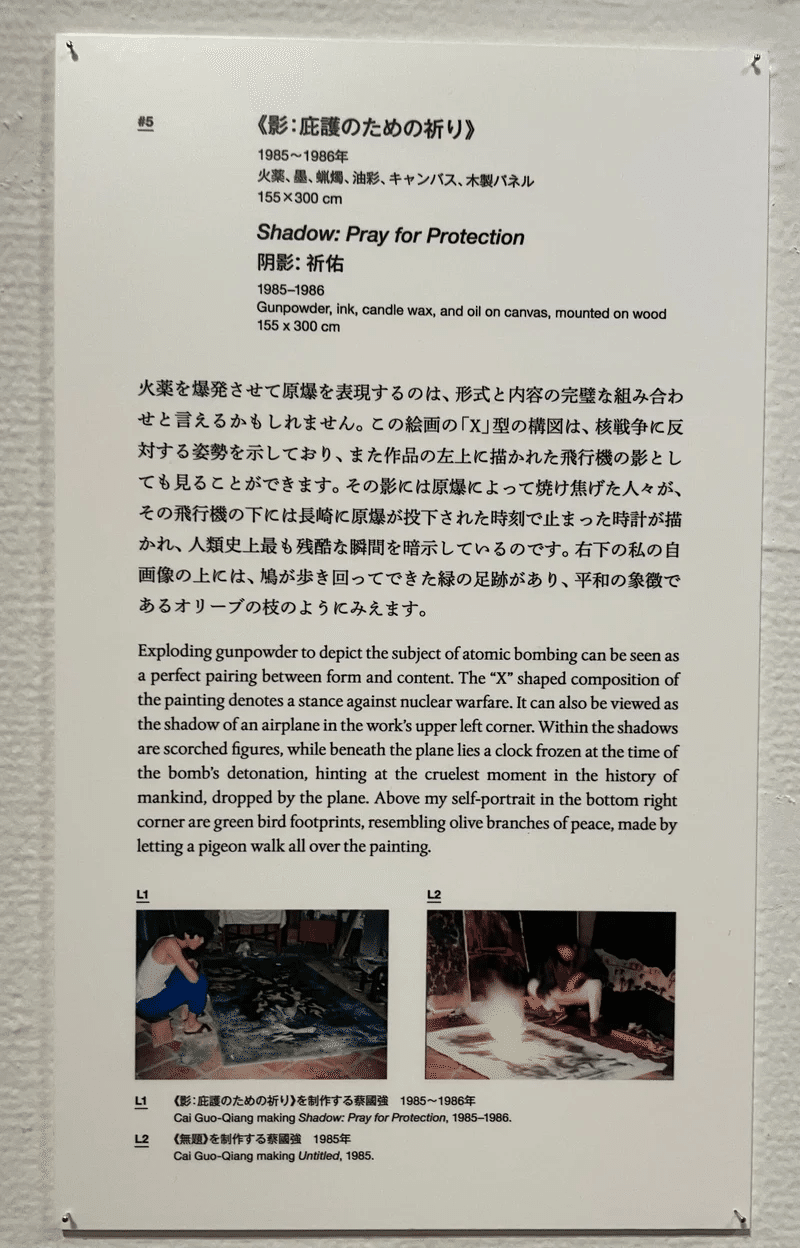

中国社会の抑圧的体制への反発があり、真面目なだけで不甲斐ない父親と、その息子である自分への反抗があった。その鬱屈は初期の絵に刻印されているように思える。note の「径」さんの仔細な解説によれば、これは原爆の悲劇を描いた絵らしい。

たんなる国家への反発や、父親への反抗といったアンチの表明ではつまらない。芸術の域に達しない。爆発のなかで自分もろとも吹き飛ばす。火薬を仕掛けるのはアーティストだが、発火や燃焼は自然現象である。自他の一切をコントロール不可能な自然に――《炎》の燃焼にゆだねる。

爆発&燃焼の不確定性に着目したところがツァイの慧眼である。アクション・ペインティングは実のところ作家の意志や意図により厳密に支配されているが、火薬画はそんな人間の思惑を軽々と超えてしまう。《火》の持つ面白みであり、別の意味では怖さだ。プロメテウスがもたらした火は、ついに原爆と化して広島・長崎を焼き尽くした。

ほぼ同じころツァイは《地球はわたしたちの共同の家》 (1985年)を描いていて、すでにして宇宙論的発想を垣間見せている。一方で大地に縛り付けられた自分がいる。それを超え出、自我の殻が爆発するとき開けゆく宇宙が他方にあって、それが「原初火球」(ビッグバン)という構想につながってゆく。

こうした資質が元々あったには違いないのだが、それが強く自覚されるに至ったのは以下のような体験があったらしい。

ツァイ・グオチャンの「内的体験」

筑波大の研究生時代の1988年、ツァイ・グオチャンは「神の啓示」、いわば一種の神秘体験を持った。抑制と反抑制のせめぎ合いのなかで人間が、宇宙が、宇宙が、火薬絵画が不意に姿を顕わした。内奥からポジティブな変化が起こった。かれの宇宙論的思考と表現は明らかにその体験に由来する。以後ツァイは自分の体験が持つ意味を考え抜いた。

この体験はジャン=ジャック・ルソーを思わすところがある。牢獄に収監されていた友人ディドロに会いに行った帰り、かれは木陰で啓示を受ける。ありとあらゆる想念とアイディアが湧き起こっては消えた。この体験からルソーは出発する。が、この18世紀の哲学者には不思議なほど《宇宙》という発想がなかった。かれはもっぱら《自然》を信奉した。

現代の私たちとしては、むしろバタイユの「内的体験」を思い出した方がいいかもしれない。パリのフール街で神秘的な体験をしたことが、かれの思索と著作の出発点となる。宇宙は脈動し、爆発をくり広げるエネルギーに満ちている。バタイユはこれを宇宙論的エコノミーとして捉え、後年『呪われた部分』という経済人類学的な著作に結晶させる。

哲学者は内奥に神秘を求めるほかないが、現代のアーティストはそれを外に表現しようとする。タブローに閉じ込められた2次元表現の時代はとうに終わった。そこでは見る者と見られる者が峻別されていた。21世紀のアーティストは見る者がそこに参加し、散策することができる空間を、あるいは《場所》を提供する。ことによるとそれは、自由に遊泳できる宇宙空間であるかもしれない。それこそが私たちの真の永遠の故郷なのだ。そこではこれまでにない美の観念が日々新しく創られてゆく。

未知との遭遇

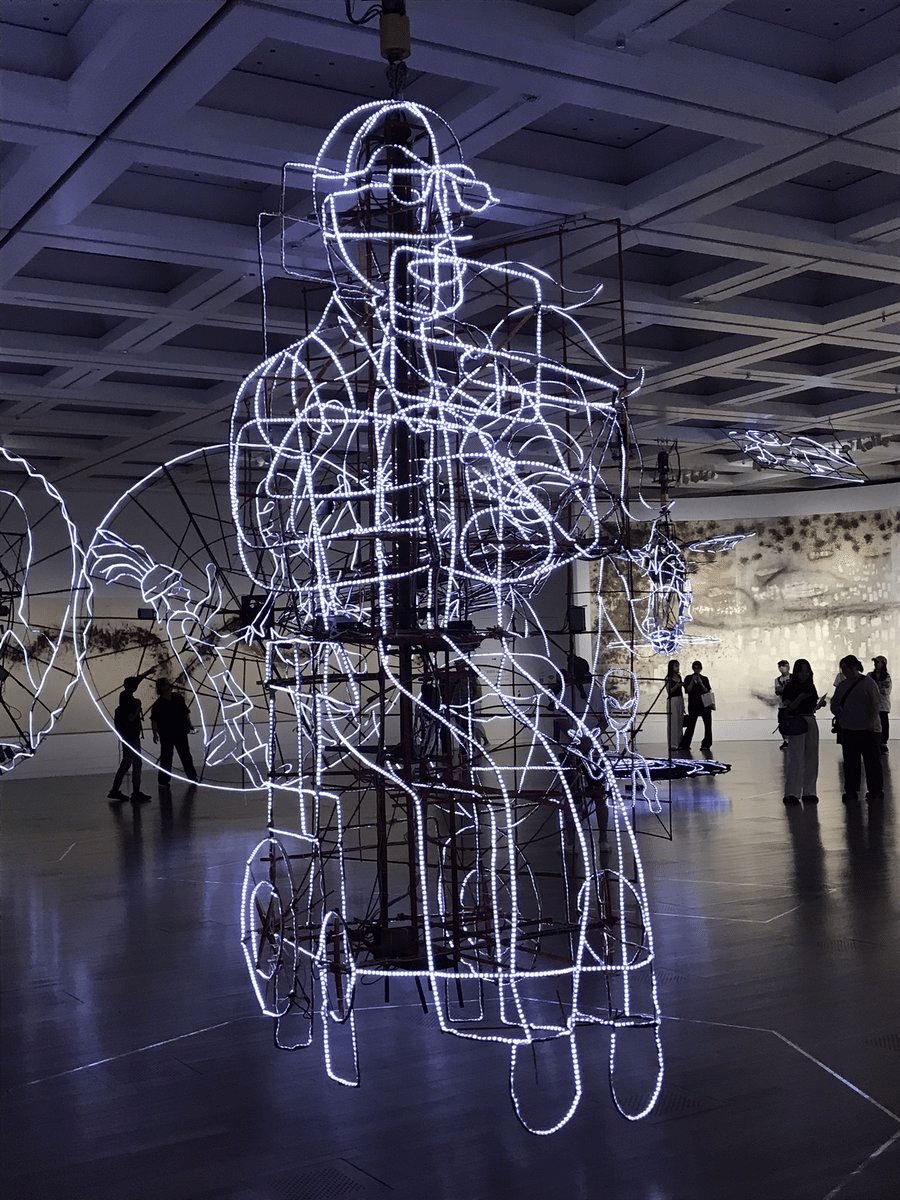

今回の展覧会で最も印象的なのが《未知との遭遇》だろう。

【蔡國強展、開幕】https://t.co/SvpvfdFpwH

— 美術手帖 ウェブ版 (@bijutsutecho_) June 29, 2023

サンローランと国立新美術館が主催する「蔡國強 宇宙遊 一〈原初火球〉から始まる」がいよいよ開幕しました。

壁のない大空間で展開される火薬絵画やキネティック・ライト・インスタレーションに注目です👀 pic.twitter.com/DhmH8Drm8I

コンピューターにより制御されたLEDライトが、絶え間なく色を変え、動きながら形を変えてゆく。舌を出したアインシュタインの顔や、ホーキング博士、ローマ法王?孔子?等々、世界史上の有名人たちの姿が浮かび上がる。あたかも遊園地のようである。というか、なぜこんな遊園地が外の世界に存在しないのかと思わぬでもない。

ある意味でそれは当然である。というのも、アーティストには宇宙の神秘にたいする畏れがあり、真理への希求があるが、ディズニーランドやテーマパークにはそれらがない。今この時を消費することしか考えていない。家族連れの娯楽でしかない。

花火あるいは火の階梯

会場では何本ものビデオが見れるようになっている。とりわけ目を引いたのが、このアーティストにとって第2の故郷ともいうべき福島いわきの海に打ち上げられた花火のドキュメンタリーである。

この土地への想いをツァイはこう述べている。「この土地で作品を育てる。ここから宇宙と対話する。ここの人々と一緒に時代の物語をつくる」と。

日本の花火はアイデアが旧態依然で面白くも可笑しくもない。この人に大きな花火大会を任せたら世界中から人が集まって来るんじゃないか。と思うのだが、同時に人びとはそれを受け入れないのではないかとも予想する。アーティストが追求する超越論的なヴィジョンが大衆とは無縁だからだ。

かれは天にも届くような《スカイラダー》を幻視し、これを現実の空に具現してみせる。これは西洋人が古来「存在の大いなる連鎖」と呼んだ生命の階梯を思い起こさせるものだ。

失われた宇宙をもとめて

東京新美術館のサイトで、次のようなツァイのメッセージが紹介されている。文化と芸術が衰退している今という時代にアーティストは強い危機感を抱いている。かれが指摘するように、このことと宇宙論的ヴィジョンの衰退は恐らく密接に結びついている。もはや宇宙とは物理学者や天文学者が扱う主題でしかない。私たち1人ひとりが内なる宇宙を持っているとか、それが大いなる宇宙と繋がっているとかいうヴィジョンを持てなくなっている。

『原初火球』時代の私は、心を熱くして、物質主義、人心の劣化、生態環境の破壊、宇宙の未来など、20世紀の人類と地球の諸問題について考えていた──自分が外星人になったかのようなスタンスで。現実は窮屈だったが、空には星が輝いて、私の「宇宙遊」を照らしてくれた。人類は疫病との共存を強いられ、経済の衰退、グローバル化の後退、異文化対立などの地球社会のジレンマに直面している。かつて人類の創造力の前衛的な精神を率いた現代美術もまた、衰退の一途を辿っている。いま30年前の『原初火球』の精神を振り返ることは、かつての私自身と再会することであり、若き芸術家にとって永遠の故郷である宇宙へと戻ることである。宇宙的ビジョンの追求と実践について議論することは、文化と芸術が衰退している『今』に特別な意味を与えられるはずだ。

「永遠の故郷である宇宙へ還れ」と芸術家は呼びかける。この呼びかけは彼が80年代から90年代にかけて過ごした日本の文化空間では誰にも伝わらなかったのではないか。誰もが細分化された自分の仕事や専門に埋没し、夜空を見上げることすらしない。超越的なものを希求する者が誰もいない。「宇宙」どころか「世界」という言葉を口走ることすら禁忌とされていた。今でもこの状況はほとんど変わっていない。文化が悪い意味で「人間化」され、極端に心理主義的あるいは精神分析的になっている。

私がバタイユやベルクソン、あるいはホワイトヘッドといった哲学者を偏愛するのは、かれらがまさに宇宙論的な思考の構えを持っていたからだ。同様の志向性をツァイ・グオチャンにも感じる。世代的にも近いし、どこか戦友的な感覚を覚えた。

ただ、こういう見方もできる。たしかに日本や欧米のハイカルチャーは19世紀の遺骸にしがみつき、人間主義的かつ心理主義的だった。が、日本のサブカルチャーにおいてはまさに宇宙が舞台だったし、近年のハリウッド映画を見ても「スターウォーズ」以来、宇宙が主舞台になっている。そこにも間違いなく一定の芸術性が存在する。ならばツァイはそれら大衆芸術と自らをいかに区別するか。あるいは区別できるのか。

もはやかつてのようなハイカルチャーとサブカルチャーの区別は意味を成さなくなりつつある。にもかかわらず、そこに区別があり続けるとしたら、それはどのようなものか?

生成と消滅

思うに、先に紹介したインタビューにも出てきた「生成と消滅」という問題がありそうだ。ツァイは古来の東洋思想に影響を受け、生成し変化する宇宙を描く。とはいえ、ビッグバンにより生まれた宇宙はいつか消滅するのを運命づけられている。私たち個々人もまた死ぬ。

私たちが東洋思想から学ぶべき本義は、そうした死や無の観念である。現代の大衆芸術においては――というかそもそもアート一般においても――死や無の不可避性が蔑ろにされている。実在するものの充溢性のみが追い求められている。重箱の隅をほじくり、細部に淫するオタク的なものがアートと見なされるに至っている。そうではなく荘子や老子こそ私たちは今、読み直すべきなのである。「永遠の故郷である宇宙へ還れ」

死や無の不可避性を見つめることがない。自らが地球や宇宙の永遠の主人であるかのように自惚れている。ゆえに現代の文化は軽佻浮薄で、希薄なものになり果てている。芸術はこれに楔を打つものでなければならない。大衆に嫌われるものでなければならない。

もうひとつ付け加えておくと、アーティストが現代のサイエンスを意識するのは健全なことである。が、ツァイ・グオチャンの知見は20世紀の物理学至上主義のレベルにとどまっている。21世紀の科学は生物学および脳科学が主導している。数理物理学的な探究の限界は誰の目にも明らかだ。にもかかわらず彼はそれを意識していないようだ。

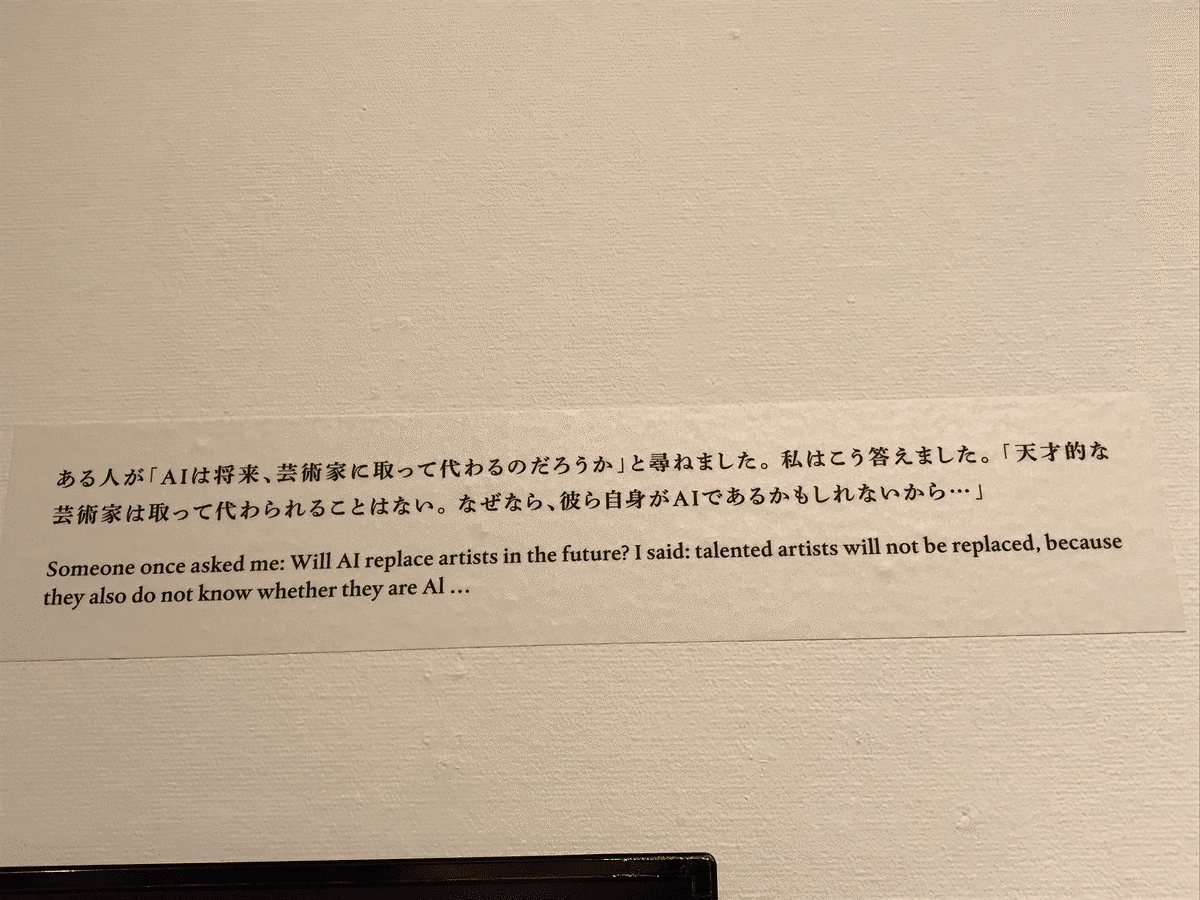

最近ツァイはAI芸術の可能性を試して、次のように述べているらしい。

「天才的な芸術家」など幻想だったのかも知れない。AIにより《人間》にたいする幻想が失われるのはむしろ良いことである。人間という幻想にすがって生き永らえてきた芸術文化はいずれ消え去るだろう。そんな時代においてもなお芸術が必要とされるとしたら、それはどんな本義においてか。私たちとしてはツァイ・グオチャンとともに、この問いを深刻に取り上げ直さねばならないだろう。それには生物学や脳科学の知見を摂取する必要が是非ともあるに違いない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?