パトリシア・コーンウェル「検屍官」読了

- 検屍官の役割について掘り下げ、現代社会における法医学の重要性を強調する。

- 著者の描写に注目し、人物像や事件のリアルさを論じる。

- 検屍官の仕事についての苦労や困難を紹介し、彼らの重要性を再確認する。

- 作品内に登場する科学技術や法律の改善点を指摘し、社会の安全性向上について考える。

- 検屍官の視点から見た事件の真相に迫り、読者に理解を促す。

AIアシスタントを「使ってみる」にしたら、上記のような文章が勝手に書き込まれた。何だろう?コレ(笑)。

再読になる。随分前に読んだのだがまったく記憶に残らなかった。

初読の時はまったく気にならなかったのであるが、改めて読み直してみると、この推理小説は、推理小説にあるまじきあるタブーを犯している。ネタバレになるので詳しくは書かない。

まったく気にならなかったのは、多分、同時期に読んだ「羊たちの沈黙」などによるものだと考えられる。

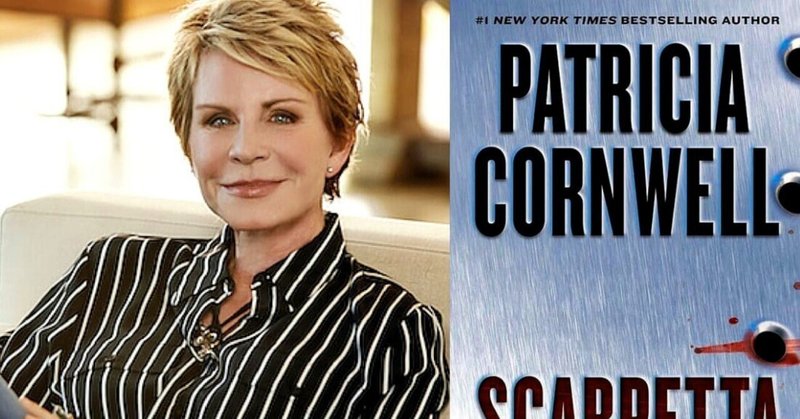

それにしても、この帯の著者の写真の若いこと。歳月の流れを実感する。

初出の1990年からおよそ30年以上経つわけだが、IT技術などは様変わりしたものの、女性の職場環境における意識は、現代とあまり変わらない。というよりも、この時代にはむしろクローズアップされていたように思う。

実際、女性専門職を主人公にした犯罪捜査ものは、当時、大変な数がカンブリア爆発していた。日本でも「法医学教室の事件ファイル」や「科捜研の女」などのTVシリーズは、いまだに一定の数字を稼ぐ。

何故このジャンルは、根強い読者層を獲得し続けているのだろうのか?

私が思うに、これらの小説は、ミステリ要素よりも、多分にヒューマン・ドラマの要素を含んでいるからではないか?

この検屍官スカーペッタのシリーズは26作にも登っている(日本での翻訳本は24作)。私はとても付き合いきれない。

正味、この1冊についても、ミステリとしてのストーリーは僅か100ページ分ぐらいのプロットしかない。400ページ分はマーガレット・ミッチェルなのだ。

私はこのスカーペッタ・シリーズを最初の2作しか読んでいないし、今回1作目を再読して、更に2作目も再読しようとは思わない。記憶によると、似た印象のストーリーだったと思う。恐らく、それで3作目以降を買うのをやめたのだ。20年以上前の事なので、定かではないが。

今回、筋だけを追って読むのをやめて、丁寧に、つまりはこの400ページ分をじっくり読んでみて、初めてわかった。

この手の小説は、癖になる人は癖になるのだ。

これを読み終えた読者は、連続殺人の犯人なんかよりも、今後ケイが、ボルツのような薄っぺらな二枚目から、マリーノのようなダサいが頼りになる男と、どんな友情とも愛情ともつかない関係を築いていくのか?に興味があるに違いないのだ。沢口靖子と内藤剛志の関係が気になるのと同じ理由で。

2023.4.12

是非サポートしてください。私も興味・関心のある事や人物には果敢にサポートして行きたいと思っています。