キンモクセイと歴史香る町🌼甲佐町歴史さんぽ 【陣ノ内城跡・甲佐神社】

こんにちは。今日は熊本県上益城郡甲佐町の樹齢750年の金木犀が満開という情報をネットで得たので、金木犀と周辺の甲佐町の史跡を散策してきました!甲佐町はこれまで国道を通過するだけで、じっくり散策したのは初めてだったのですが、竹崎季長、小西行長、加藤清正ゆかりの史跡など見どころ盛りだくさんで感激しました🥹(ちなみに甲佐町を含む県南エリアは秀吉の九州平定を経て小西行長領となります。)皆さんも秋の甲佐町史跡散策を記事で楽しんで頂ければ幸いです✨南北朝関連の史跡巡りも進んでおりますが、お花の記事は鮮度が命のため、こちらの記事から先にUPさせて頂きます&今日中にUPしたいため、今回は歴史解説は専ら案内板の引用に頼り、おしゃべりは控えめにします🤫

南北朝史跡巡りをご覧の皆さまへ:

今回散策した甲佐町を含む上益城郡は、中世は阿蘇氏の支配地域でした。そして菊池武光さんが活躍した時代は阿蘇氏の庶子にして南朝方の雄・恵良惟澄の支配地域でした。因みに隣接する現・城南町の豊田荘は菊池氏当主となる前の菊池武光(豊田十郎)の所領でした。10代〜20代前半の若かりし武光さんは、年上の惟澄さんと行動を共にし、たくさんの事を学んだだろうと思われます。

散策スポット紹介

地図上の赤丸が今回散策したスポットです↓

各地点までは距離があるので車で移動しました🚗甲佐町には中央に一級河川・緑川が流れています。それでは早速行ってみましょう🏃♀️

麻生原のキンモクセイ

麻生原キンモクセイは集落の中にあるのですが、綺麗な道路が整備されていて、案内表示も要所要所に出ていて、迷わずに到着できました。以下、キャプションでコメントを入れていきますね↓

麻生原(あそうばる)のキンモクセイ

馬頭観音堂の境内にある大木で、国指定の天然記念物です。幹回り3m、樹高18mで、樹齢750年以上とされています。指定された名称は「麻生原のキンモクセイ」ですが、品種としては、もともと九州に自生し色は淡黄色で優しい香りをはなつ「ウスギモクセイ」です。花は秋に2回咲き、その優しい香りは緑川の対岸まで届くといわれています。秋に咲く花々は美しく、樹全体が淡黄色に包まれた姿は幻想的です。

案内板には「その優しい香りは緑川の対岸まで届くといわれています」とあったのですが、香りはあまり感じられず、ちょっと残念でした。近くから花見に来ていらっしゃった年配のご夫婦に尋ねたところ、もともとこの品種は香りは強くないとのこと。昔はもっと枝振りも良く、元気がよかったが台風などの被害もあり、最近は弱ってきている印象との話でした。武光さんや惟澄さんの時代にも花を咲かせていただろう歴史を見てきた古木にして地元の大切な文化財であるキンモクセイ、末永く元気に花を咲かせてほしいものです。それでは次の目的地・陣ノ内城跡に向かいます🚙

国史跡・陣ノ内城跡

陣ノ内城跡へは国道443を通り町役場のある中心地を過ぎてから山の麓の集落に左折します。陣ノ内城は町の中心を見下ろす標高100mの山を削平した場所に築かれていました。登城口はやはり入り組んだ集落にあり、駐車場が見つけきれず、麓の公民館の駐車場に停めさせていただいて歩いて登りました👟

陣ノ内城跡の概要(1)

陣ノ内城跡は、緑川と流域の平野を見下ろす標高約100mの平坦地上に立地しています。麓の比高は約64mになりす。

城跡には方形(東西長:約145m、南北長:約132m、面積:19,000㎡)の平坦地があり、堀(幅:16〜20m、深さ:約5m)と堀の内側に沿った土塁(高さ:約5m)が明瞭に残り、その規模は発掘調査で確認されたものを含めると、東西210m以上、南北190m以上に及び、北西と南東に虎口(こぐち)をもつ方形の城跡であることが明らかになりました。

陣ノ内城は、17世紀以前に築城された城郭の遺構(堀や土塁など)が良好な状態で保存されている遺跡として評価されています。

陣ノ内城跡の概要(2)

陣ノ内城は、江戸時代中期頃から阿蘇大宮司(あそだいぐうじ)の館跡と伝えられ、昭和55年(1980)に甲佐町文化財に指定されました。

これまでの発掘調査や関連史料調査などの結果、陣ノ内城跡からは中世の輸入陶磁器なども出土しましたが、陣ノ内城跡が肥後国内で突出した規模を持つこと、大規模な堀と土塁で構成される城の構造は、豊臣系大名の城に共通することから、天正16年(1588)に肥後に入部した小西行長が、阿蘇氏の拠点が置かれた場所に築城したことが分かってきました。

城跡のある場所は水陸交通の要衝であり、文献史料と出土遺物などから長期間にわたって継続的に利用されたと考えられているそうです💡

小西行長が整備した陣ノ内城、城域が広く堀も深くて圧巻でした!が、広すぎて案内板がないと高台の畑にしか見えないかもしれませんね😅建物群がある中世の姿はさぞかし壮大な城だったろうと想像します❣️それでは次の目的地、阿蘇四社の一つ、甲佐神社に向かいます🚙

甲佐神社

阿蘇社の二の宮で、阿蘇四社の一つに数えられる由緒ある神社です。12世紀には、鎌倉時代の肥後の御家人・竹崎季長が「蒙古襲来絵詞」を奉納したことで有名だそうです💡期待した恩賞をもらえなかった竹崎季長さんは、馬鞍を売って鎌倉までの費用をつくり、恩賞奉行・安達泰盛に直談判に行ったという、ユニークで興味深い武将なので、ゆかりの神社ということで楽しみです♪ 駐車場が分からなかったので、向かいの緑川堤防沿いのスペースに駐車場し、神社に向かいます⛩

甲佐神社(鏑崎宮)御由緒

甲佐神社は神武天皇の孫である阿蘇大神の健磐龍命(タケイワタツノミコト)の御子 八井耳玉命(ヤイミミタマノミコト)を主祭神とし、境内には全国の神社でも数少ない主祭神の御陵(古墳)があります。また、当神社は、肥後国ニ宮であり、古来より肥後南方の守護神とされております。

創建は紀元前189年(考元天皇26年)とされ、阿蘇大神の健磐龍命が鏑矢(かぶらや)を放ち、鏑矢が当たった所に社殿を建立したため、鏑崎宮と称されました。近隣の安平区には創建当時の言い伝えがあり、主祭神が阿蘇から十三人の伴と来られる話や手を洗われた所には御手洗という地名があり、御手洗神社が建立されております。

紀元1820(文政3年)には主祭神が阿蘇の山から降臨されたとされる場所に甲佐大明神降座ノ碑が建立されております。

紀元200年(仲哀9年)の頃、神功皇后が南九州の内乱を治める際に当社殿にて祈念され、隣国平定後に甲冑を当社殿の神祠に納められました。この時の勅命により鏑崎宮から甲佐宮へ改称されました。

鎌倉時代の頃、肥後の松橋に住んでいた鎌倉時代の御家人 竹崎季長は、元寇の役での自らの戦功を描いた「蒙古襲来絵詞」を祈願のお礼として当社殿に奉納されました。現在原本は国宝として宮内庁に保存されております。

拝殿には「蒙古襲来絵詞」の重要な10の場面を模写した絵馬が掲げられており、鑑賞できるようです❗️蒙古襲来絵詞は、季長さんが馬を射られつつも奮闘する場面と、菊池氏10代武房さんが防塁の上に描かれている場面しか見たことがないので、楽しみです✨

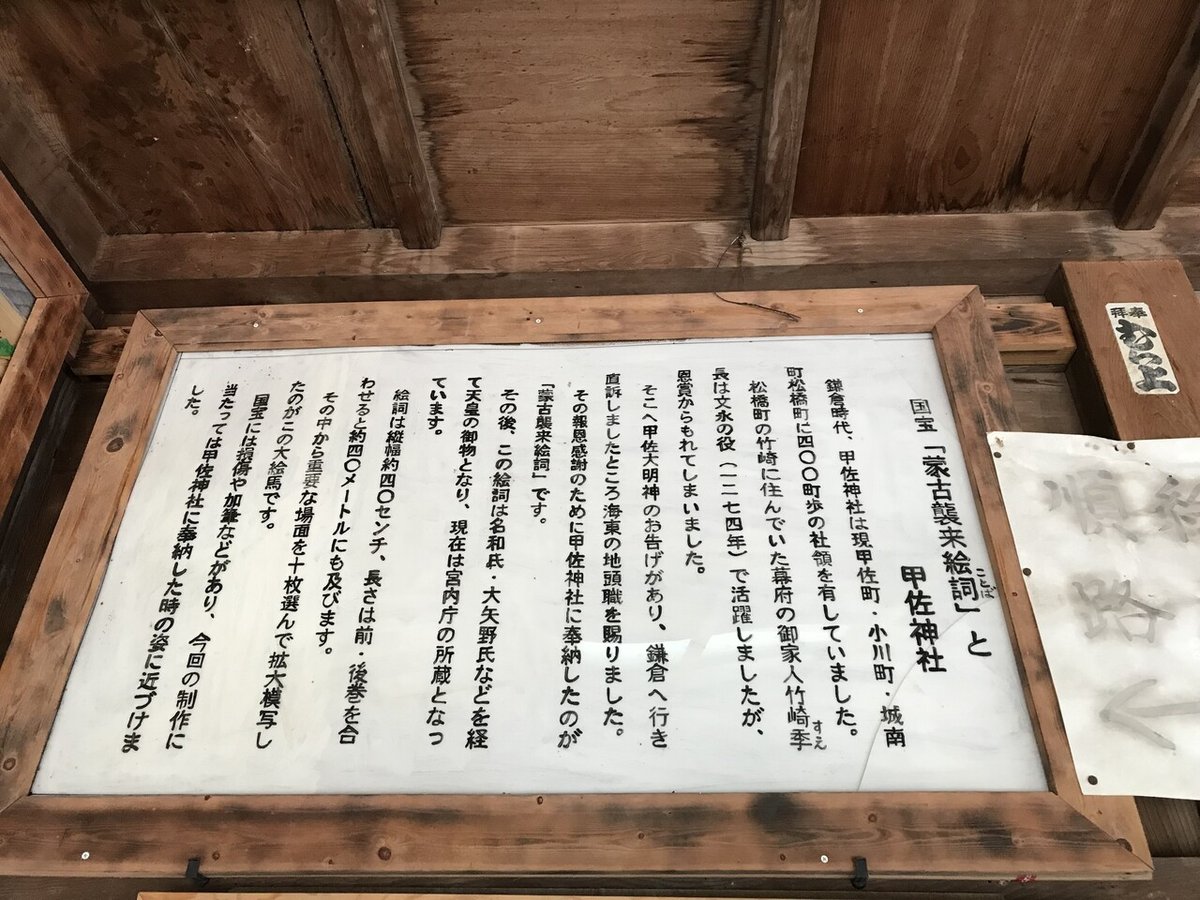

国宝「蒙古襲来絵詞」と甲佐神社

鎌倉時代、甲佐神社は現甲佐町・小川町・城南町松橋町に四百町歩の社領を有していました。

松橋町の竹崎に住んでいた幕府の御家人竹崎季長は文永の役(1274年)で活躍しましたが、恩賞からもれてしまいました。

そこへ甲佐大明神のお告げがあり、鎌倉へ行き直訴したところ海東の地頭職を賜りました。

この恩賞感謝のために甲佐神社に奉納したのが「蒙古襲来絵詞」です。

その後、この絵詞は名和氏・大矢野氏などを経て天皇の御物となり、現在は宮内庁の所蔵となっています。

絵詞は縦幅約40センチ、長さは前・後巻を合わせると約40メートルにも及びます。

その中から重要な場面を十枚選んで拡大模写したのがこの大絵馬です。

国宝には損傷や加筆などがあり、今回の作成に当たっては甲佐神社に奉納した時の姿に近づけました。

それでは、蒙古襲来絵詞ダイジェスト版、いってみましょう!各絵馬に付いている解説は、キャプションに入れていきます。

竹崎季長は文永の役で活躍したが(以下切れてて不明)それで関東(鎌倉)へ参ってついに甲佐神社の社領であった海東郷を賜った。このことを知らしめるために「絵詞」を作った。

文永十一年十月二十日、蒙古軍は博多湾に上陸した。その蒙古軍を討つために竹崎季長は五騎で赤坂に向かった。途中、箱崎宮あたりの松林の間を進む季長の騎馬将兵と豊後の守護大名大友頼泰の軍勢の姿である。

蒙古軍二万余人は鹿原から赤坂にかけて上陸し、激戦となった。菊池武房の軍団百騎に追い落とされ鹿原に退いた元軍に対して、季長は「弓箭の道、先をもて賞とす。ただ駆けよ」といって敵陣に突入する。

季長以下三騎は、鹿原に旗を並べて陣をとる元軍(反射で読めず)した。元軍は季長をどっと囲み、雨のように矢を射かけた。「てつほう」が投げられ空中で爆発した。馬は驚き飛び跳ねた。季長は危機に陥った。

季長の危急を救ったのは後陣より応援に駆けつけた肥前国の御家人白石六郎の軍勢である。季長は危ない所を助かり、首尾良く軍功帳にも記録された。

文永の役から半年、期待した恩賞は出なかった。ついに季長は一門の反対を押し切って鎌倉に出発した。鎌倉に到着して五十日、ようやく恩賞奉行に会うことができ、「武士の面目にかけて」その経過を訴えた。十一月一日、海東郷の地頭職に任じられるとの下文をもらい、馬具をつけた馬まで与えられた。

元は、弘安四年六月六日、再び博多湾に侵入した。季長は菊池武房など肥後の武士が守る生(いき)の松原の石築地の前のなぎさを東に向かう。季長は敵将の軍船を攻める。もしご存命ならばご披露を」といって通り過ぎる。

前の場面に引き続く同一場面である。

暴風にあい被害を受けた敵船を攻撃するために出船している場面である。季長には兵船がなく困っているところに、肥後の守護代の安達盛宗の大船がくる。季長主従は強引に大船に乗り込んだ。しかし大船は船足が遅く、季長は近づいた肥後の武将の船に一人乗り換えた。

季長は肥後の武将の船で元軍の船に寄りついて乗り込み、敵の武将の首級をあげた。兜は従者に持たせていたので、大船に置き去りにしており、代わりに脛当てを兜替わりにしていた。

いや〜、蒙古襲来絵詞のダイジェスト版、細かい描写で面白かった&勉強になりました。菊池武房さんの勇姿も見れて満足です⭐️自分だけでなく人(菊池武房さんや白石六郎さん)の勇姿まで描くところが、季長さん人がいいなと思いました笑

神社の前は緑川です。緑川沿いにも遺跡があるようなので、鳥居を出て見に行ってみましょう!

上揚往還遺跡

甲佐神社前には船着き場跡が見つかり、更に、高さ3m、延長500m以上に渡る石積み堤防跡も見つかり、上揚往還遺跡となっています。甲佐神社の周辺は古くから栄え、物資を運ぶ水運が発達していたそうです。甲佐神社を中心とした緑川と人々の密接な関係と歴史がうかがえます。

更に数百メートル下流には、加藤清正が作った「鵜ノ瀬堰」もありました!今でも洪水を防ぎ、ここから引かれた用水は数百ヘクタールの田畑を潤しているそうです。加藤清正は治水・利水の天才ですね!

あとがき

甲佐町は数回の八代散策に行く途中で国道443を通って通過していたのですが、こんな立派な中世城跡や神社を有する歴史のある町だとは知りませんでした😵国道や県道を通過するだけではその町の歴史は全くわからないものですね、旧道に入って集落を散策するとビックリするような文化財に出くわすものです。皆さんもこの秋、お近くの町や村の史跡散策をされてみてはいかがでしょうか?お金もかからず、秋の自然も満喫できて、充実した時間を過ごせること請け合いです❣️

最後までお読み頂き、ありがとうございました☺️

アクセス情報はこちらから↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?