10年分の年金を返納? ー過払い年金解説その4ー

初回振込でまとめて受給した方に過払い年金が判明した場合、5年分を超えた過剰な返納額が取立されます。なせそうなるのか?この道20年、年金のプロが徹底解説します。

死亡者の過払い年金について、遺族が返納する必要はありません。取立される法的根拠は一切ありません。

しかし、信じがたい事に、現実に取立されているのです。

なぜ、このような事が起こるのか?その理由を突き詰めれば、さらに恐ろしい現実が待っていました。

年金受給者はもちろん、全ての人に読んでもらいたい記事です。

我々が汗水垂らして納付した年金保険料、任意ではなく、強制です。

法令で規定されたとおり、しっかりと運用されている、と思ったら大間違いでした。

目次

序章 おさらい

本章 初回振込でまとめて受給パターン

おわりに

序章 おさらい

過払い年金解説1~3で、死亡者の過払い年金の返納金を遺族が返納する必要はない事について、論じてきました。

今回は、死亡者に限らず、生存中の受給者本人に対しても違法な取立が行われている事を解説していきます。

少し難しい内容になります。過払い年金1~3をしっかり読み直して理解してから、本記事をお読み下さい。

生存者に対して、返納金債権が発生しない、というわけではありません。どんな理由であれ、もらい過ぎていたお金は返さないといけません。返納金の取立自体には問題ありません。

返納しないといけない理由については 【過払い年金解説その1】 参照

今回は、返納の額を過剰に取立しているケースの解説です。

年金の受け取る権利は5年で時効消滅します。ただし、年金を請求するのが5年を超えて遅れてしまったら全く受給できなくなる訳ではありません。

例えば65歳で受給権が発生した人が、72歳0月になって請求したとします。受け取る事が出来るのは、67歳0月から71歳12月の5年分です。65歳から66歳12月の2年間に受けることができたであろう年金が時効消滅し、貰えなくなる、という事です。

この場合、72歳になって年金請求し、初めて年金が振り込まれるときに、過去5年分の年金が一括で振り込まれます。初回振込でまとめて受給、とはこの事です。

過払い年金返納額の算出方法についておさらいします。

誤っていた裁定を取消、新たに裁定を行う再裁定という行政処分により債務が発生します。新たに正しく年金の裁定が行われましたが、この受給を受ける権利は直近5年分です。

正しい年金の5年分を受け取りたいところですが、誤った裁定により既にそれより多い額を受け取っています。本来受け取るべき年金より多く受けていた部分が返納金債務となります。

つまり、再裁定の時点からみて、誤った裁定により受けていた直近5年分トータルと、正しく計算し直した本来受けるはずだった5年分トータルの差額が返納金債務です。

「再裁定基準の総額ベース」で考えないといけません。

返納額の算出については 【過払い年金3 2章 過払い年金の返納額】参照

本章 初回振込でまとめて受給パターン

初回の振込でまとめて受給されていた方は、再裁定により過払い金が発生した時、5年分を超えて過剰に取立されてしまいます。

そのメカニズムを解説します。

例を挙げて解説します。

-再裁定基準の総額ベースで返納額を算出の場合-

双子のAさんとBさんは、同じ会社につとめ、勤務期間、給料も全く同額でした。

Aさん

65歳で受給権発生し、すぐに年金請求して受給開始しました。 【年金額180万円】

72歳12月までの8年間で総額1440万円受給。

Bさんも全く同じ年金額ですが、4年遅れて69歳0月で年金請求をしました。

65歳で受給権発生し、69歳0月で年金請求して受給開始。 【年金額180万円】

初回の振込で720万円(180万円×4年分)受け取りました。

しかし、両者とも73歳0月の時点で年金額が誤っていた事が判明、すぐに再裁定となりました。

正しい年金額は、120万円です。本来受け取るはずの年金は8年間で960万円のはずでした。 8年間で480万円の過払いです。

返納金債務は直近5年分なので300万円です。

当初の誤った年金額180万円-正しい年金額120万円=60万円の過払い

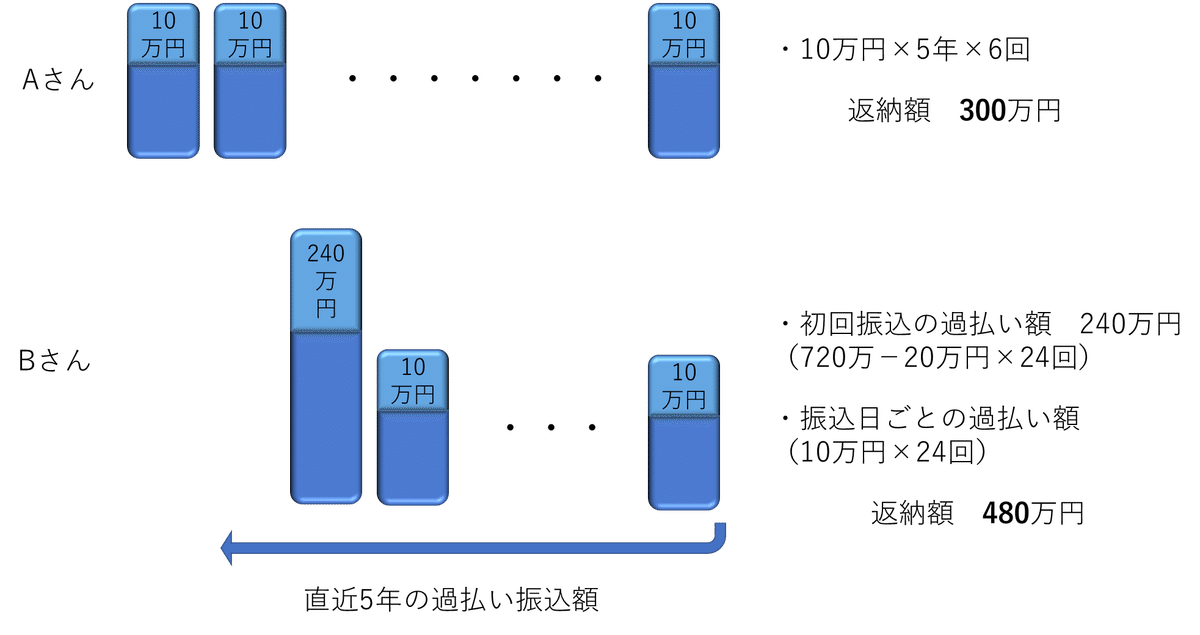

60万円×5年分で300万円です。

Bさんの返納額もAさんと同じ300万円です。68歳0月~72歳12月の5年分の年金額で考えます。

「総額ベース」の考えは、支給対象月(〇年〇月分の年金)で考えます。いつ振り込まれたかは関係ありません。69歳0月の初回振込でまとめて振り込まれていても、関係ありません。

年金の請求は、受け取る権利が発生して請求が遅れても、5年以内であれば受給額に全く変わりありません。ただ、先に受け取るか、後になって一括で受け取るかの違いです。

返納額に差が出てしまうという不公平な事は法令上あり得ません。

なので、過払いが発生したとしても、AさんとBさんの返納額は同額にならないといけません。

年金機構は「振込日ベース」で返納債権が発生していると考えています。

誤った金額での振込をした時点で返納金債権が発生する、という考え方です。

誤りというのは事後的に判明するのであって、振込した時点ではわかりません。

つまり、「金額はわからないが返納金債権は存在する」と言っている事になります。

振込ベースでの債権発生については 【過払い年金解説その2 5章 なぜ年金機構は取立するのか】 参照

-振込日ベースの考えで計算した場合-

振込日ベースの考えでAさんとBさんの返納額を計算するとどうなるでしょうか?

Aさん

68歳0月~72歳12月の5年間に30回(6回×5年)の振込がありました。

一度の振込額は30万円でしたが、本来、20万円を受け取るべきでした。

過払い額は10万円×30回で300万円です。

Bさん

69歳0月で年金請求

65歳0月~68歳12月の4年分 30万円×6回×4年分

720万円を初回にまとめて受給

69歳0月~72歳12月 30万円×6回×4年分 720万円

トータル1440万円受給

両者とも73歳0月で再裁定 180万円が誤りで本来120万円の年金額に訂正されました。

一度の振込額は30万円ではなく、20万円が正しかった事になります。一度の振込で10万円が過払いだった事になります。

Bさんが69歳0月の初回振りこみで受け取るべきだったのは

20万円×24回 480万円が本来振り込まれるべき金額でした。

720万円-480万円で240万円の過払いがあった事になります。

69歳0月~72歳12月 の4年間で 20万円×24回 480万円 振り込まれるべきでした。 トータルで960万円振り込まれるべきでした。

68歳0月~72歳12月の間に、実際に振り込まれた額は1440万円です

返納額は、1440万円-960万円で480万円となります。

Aさんの返納額は300万円

Bさんの返納額は480万円 となります。

Bさんが69歳0月のときに受給した初回振込の年金の720万円の全額も過払い金として計算に含まれてしまいます。65歳0月~72歳12月の8年分すべての過払いを返納しなくてはならなくなるのです。

このように考えると、最大で10年分もの過払い年金の取立を受けるケースもある、という事になります。

年金に誤りが判明し、過払分を返納した事がある方、それは本当に5年分でしたか?

初回振込でまとめて受給していた人は違法に過剰な取立をされています。

おわりに

今回、4年遅れで裁定請求した例で説明しました。高齢者の雇用が進んでいる現在、決して珍しい事ではありません。

4年ではないにしても、数か月遅れる事はよくあります。

過払いの返納は5年分でよい、というのは常識だと思っていませんでしたか?

この常識は年金機構には通用しません。5年分を超えて取立されているケースは山ほどあるのです。総計額がいくらになるのか?予想もつかない、とてつもない額です。

それでも、初回振込が過去5年に含まれるケースは、全体の割合としては少ないでしょう。

稀なケースだ、影響は限定的だ、と思っていませんか?

「振込日ベース」でも「総額ベース」でも、5年分の過払い分なので基本的には同額になります。返納額は結局同額なのだから、どっちの理論でも関係ない、と思っていませんか?

残念ながら、その考えは大間違いです。

【過払い年金解説その5 全ての過払い年金取立は間違っている】

で解説します。「振込日ベース」により引き起こされる、恐ろしい現実を明らかにします。

お楽しみに

ご不明点は社労士デスクSにお問い合わせください。

初回相談は無料です。

過払い年金の相談について、基本的に無料で行っています。正直言って、採算の合わない事業です。過払い年金取立の現実に納得いかない方、社労士Sがやろうとしている事について賛同頂ける方、ぜひサポートお願い致します。