レイ・オルデンバーグ『サードプレイス』についてのメモ

すっかり寒くなってきましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか?ここ数年で気がついたのですが、摂氏7度まではわりと快適に過ごせる佐藤です。うっかりしていると紅葉が終わってしまいそうですね。

さて、今日はレイ・オルデンバーグの『サードプレイス』を読んでみての途中経過をまとめたいと思います。(現在第11章まで読了、残り3章です)ヘッダーは上野のサードプレイス(?)「ギャラン」の床タイル。

【概要、本書より抜粋】地域社会のなかにあるかもしれない楽しい集いの場。関係のない人どうしが関わり合う「もう一つのわが家」。こうした場所にわたしが興味をもつようになってからの年月は、自分の人生の長さにほぼ重なる。(中略)コミュニティに暮らす善良な市民が、特別な、あるいは明確な目的もなしにみんなで楽しい時を過ごせるような場所を見出すとき、そのような交流には、じつは目的がある。さらに、インフォーマルな公共の集いの場が果たす最も重要な目的や機能は、社会のほかのどんな機関であれ提供できない。世界のすぐれた文化はみな、活き活きとしたインフォーマルな公共生活をいとなみ、必然的に、その舞台となる庶民の憩いの場を独自に発達させてきた。 ーはしがき p5より

ここでは、本書の抜き出しや具体的な内容に触れることは一旦できるだけ避け、読み進めにあたっての気づきや参考にした外部資料をご紹介します🖋

目次

はしがき

第二版へのはしがき

序論

謝辞

<第Ⅰ部>

第1章 アメリカにおける場所の問題

第2章 サードプレイスの特徴

第3章 個人が受ける恩恵

第4章 もっと良いこと

<第Ⅱ部>

男5章 ドイツ系アメリカ人のラガービール園

第6章 メインストリート

第7章 イギリスのパブー

第8章 フランスのカフェ

第9章 アメリカの居酒屋

第10章古典的なコーヒーハウス

<第Ⅲ部>

第11章厳しい環境

第12章 男女とサードプレイス

第13章 若者を締め出すということ

第14章めざすは、よりよい時代……と場所

解説(マイク・モラスキー)

註

参考文献

索引

サードプレイスとは何か?

第Ⅰ部の第1章から第4章までは、サードプレイスについての基本的な説明がされるのですが、オルデンバーグの書き口の印象として、同じようなことを何度も違う言い回し、異なる事例で説明するきらいがあるので、まどろっこしく感じた人は一旦p467からのマイク・モラスキーによる解説に進むのがよいと思われます。

まず本書の問題意識として、資本主義社会によって殺伐としつつあるアメリカ社会への疑問が根底にあることについては、意識的に読んでいく必要があります。日本だと、実際にここまでサードプレイス的な場所は追いやられていないのではないかな…と。それについては以下に引いた解説でのモラスキーの指摘どおりで

バブル経済以降日本が直面している諸問題はどれほど、そして具体的にどのようにアメリカ社会と共通しており、また日本には独自のサードプレイスがいまも存在しているだろうか。(中略)サードプレイスという概念の可能性と限界を探る意味で、東京んも喫茶店および居酒屋に焦点を当てながらこの一連の問題を考察したい。(解説 p475より)

あと、これまたモラスキーが指摘しているとおり、若干オルデンバーグの感覚が古いというか、いわゆる「古き良き時代への郷愁」だったり、女性に対する認識が完全に古い点なども気になるところではありますが……

閑話休題。

モラスキーによれば、オルデンバーグは「演出されたアットホームさ」には関心がなく、あくまでも地元社会に深く根付いている有機的な場所のみをサードプレイスとみなしている、とのことです。何をもって「有機的」というかについてはいろいろと考えられますが、一つ重要なのはそこが「消費のための場所ではない」ということ、そしてさらに言えば「その場所で提供される商品とは別の目的のために行く」という点であるとモラスキーは分析します。

別の目的を持ったときに、その場に関わる人にはある種の"主体性"が発生し、場所と人が融和する感覚を引き起こすのです。それがその人がその場所において「人間になる」という意味であり、時間をかけてその場所に"なじむ"ということです。これが「有機的」というふうにオルデンバーグが言った意味だと思います。

読み進めるにあたって

上記を念頭において、第Ⅰ部は素直に読み進めていってよしです。やや読みづらいですが、要所要所に大切なエッセンスが散りばめられています。

第Ⅱ部では、各文化圏における飲食文化の紹介がされます。ここであえてサードプレイスと言わないのは、それが必ずしもサードプレイス的に利用されているとは限らないからです。サードプレイスというのはあくまでも設備の如何ではなく状態であり、全く同じ場所であってもそこがサードプレイスであるかどうかは人によって異なる、という特徴があります。

それでも、ロンドンのパブ、パリのカフェ・ビストロ、ウィーンのコーヒーハウスはかなり優秀なサードプレイスとして利用されてきた歴史があるので第7、8、10章についてはしっかりめに読んでみてよしだと思います。それ以外については、読み飛ばすほどではないのですがサードプレイスというよりは飲食店が都市生活に及ぼしてきた影響と文化形成についての解説なので、読むとなおよいですが、ほどほどで良いのかなという印象です。

第11章「厳しい環境(ハビタット)」からは第Ⅲ部に入りますが、ここは読んでおいたほうがよいです。さっきも書いた資本主義によって殺伐とした社会が選んできたもの、選んでこなかったものと、それによって失われた場所について描かれています。

かつて場所があったところに、今わたしたちが見出すのは〈非場所〉だ。本物の場所では、ヒトが人間である。彼または彼女は、ユニークな個性をもった一個の人間だ。非場所では、個性など意味がなく、人はたんなる顧客や買い物客、クライアントや患者、席に座る身体、請求書の宛先、駐車する車にすぎない。非場所では、人は一個の人間であることも、そうなることもできない。(第11章「厳しい環境」p327より)

第12章から第14章については現時点で未読ですので、読み終わった後に多少の加筆・修正をするかもしれません。

その他参考

その他、何件か論文にもあたってみましたが、文章の中でサードプレイスというオルデンバーグのアイデアをわかりやすくまとめていたこちらのリンクを貼っておきます。

久保田正啓「アウトリーチの観点から見た市立移動図書館の役割と意義ー「第三の場」理論を下敷きにしてー

まとめ

まとめとして、読み進めるオススメの順番を書いてみようかとも思ったのですが、人によって心地よい順番は違いそうなのでここでは割愛しておきます。上記で私の心地よい順番感は概ね伝わったかと思います。

サードプレイスを考えるにあたってはそれを構成する要素だったり、特徴について多くを語りたくなる(実際にそういうところにばかり線を引いてはいる)のですが、やはり具体的な事例をイメージできること、知っていることがとても重要なように思いました。また本書ではあまり日本的なサードプレイスのあり方については検討されていない(知らない?)ので、日本人読者としてはぜひ「日本でのサードプレイス」という新章を書くくらいの意気込みで読んでみてもいいのではないでしょうか。

おまけ

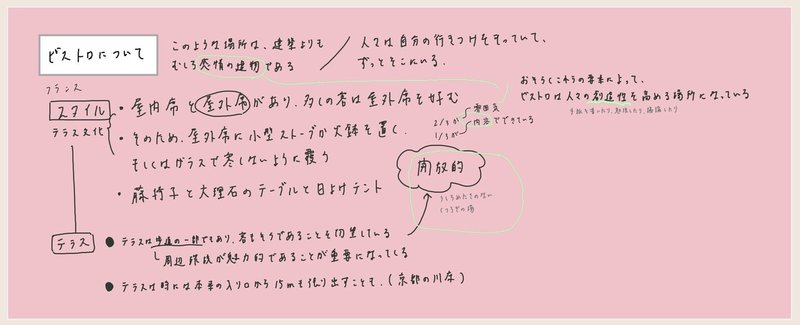

第7、8、10章で取り上げられるロンドンのパブ、パリのカフェ・ビストロ、ウィーンのコーヒーハウスについて、iPadのホワイトボードにメモしたので載せておきます。雰囲気が伝われば嬉しいです☕️ では、今日はこの辺で。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?