【雑談】学歴に関するアタマ悪りぃ話と「鍛練」

めちゃめちゃダサい話します。要は「わしのポテンシャルそこそこやのに、それに見合った人生なってないのはどっかで道を踏み外したからや」みたいな凡百のアホが言いそうな話しますわ。こないだ、「ええ格好すんな」っていう文章書いたばっかりなんで、自分が先人切ってくそダサい文章書きます。

「先ず隗より始めよ」

文章を書くことは一種の「恥さらし」だと思ってます。自慢と自嘲が半々。(半分以上自慢(過去の栄光)かもネ)

「自分がいかに愚かか」という話はもう過去にしたと思うので(してなければ、これからすると思うので)今日は訊かれてもない過去の栄光を喋る痛いおっさんになりたいと思います。

──能力は先天的か後天的か?

資質は先天的なモノで、素養は後天的なモノ

つまり、前者はセンスに近く、後者はスキルに近い。

世の中で〈成功〉(この定義も人により曖昧であるから〈〉をつけた)を手にする要因の少なくともひとつとして能力がある、というのは皆同意するところであろう。この能力が前述した資質によるものなのか、素養によるものなのか、どちらが占める割合が大きいのだろうか。よくある議論だよね。できるやつは生まれつきか否かみたいなお話。

たぶん、その類いの学術研究をしている学者は世界中にたくさんいて、特に遺伝学なんかでは、どの遺伝子がどの能力をどの程度決定するのかなんて調査が日々行われているようだ。私はnoteでそんな厳密かつ学術的な議論ができるとは思っていないので、特に論文も引用せず、霊感で話を進めるが、後天的な要素(つまり、センスや才能以外)の方が能力を決定する割合としてはデカいのではないか?と今のところ思っている。昨日の本屋で立ち読みしたどこの誰が書いたかわからん(覚えとけやボケ!)胡散臭い本の中にたとえば、数学の能力を決める遺伝子というのは数百個見つかっているが(ホンマか?)、その数百個の遺伝子によって、数学の能力のわずか3%程度しか決定されないと書いてあった(ような気がする)。

ひとつの遺伝子である分野の能力が数10%も変わってしまうのであれば、そんな遺伝子はすぐに発見されてしまうし、今のところ、そんなことはないので、やはり、後天的な要素(これも微妙なとこで、環境とかも含めての話だと思うから、完全に後天的とはいえないよね、と私は思う)のほうが、先天的な要素より能力を決定する要因としては大きな割合を占めるのではないかというような話がされていた。

個人的な経験からすると、私も後天的な要素の方が大きいのかな?という気がしている。なんとなくではあるが、鍛練>才能≧教育という不等式が私の中で成り立っている。

真ん中の才能が先天的な要素で、残り2つが後天的な要素だと思うのだが、いちばん左(すなわち、最も能力に強く影響してくると思われる「鍛練」)は後天的な要素じゃなくね?という疑問も若干ながら生じている。

というのも、人間って興味のあることは放っといても頑張る(つまり「鍛練」する)じゃあないですか?でも、興味のないことは一切鍛練しない。せいぜい嫌々(なんらかの強制力により)やらされる。この「嫌々やらされてる」状態って、先に挙げた不等式でいうところの「教育」なんですよ。要は〈受動的〉な学習。自分から学ぶんが「鍛練」で、他人から教わるのが「教育」。これ、どっちをやんのか決める(っつうか決まる)のが、「好き嫌い」で、それって「生まれつき」のもんちゃいますのん?って思ったりするわけです。

──私のアタマ悪りぃ話(学歴絡み)

──小学校・中学校

私事で恐縮ですが、私、上記不等式でいうところの「鍛練」というものを大学院修士になるまでほとんどやったことがなくて、ずっと「教育」だけ。あとは「才能」だけでやってきました笑。(ホンマか?)

基本的に人の話座って聴いてるだけなんですよね。

小学・中学は机に座って勉強した記憶がない。図書館にはいた。ひょっとしたらこれが「鍛練」だったかもしれない。で、当たり前のように周りは学習塾行ってる中で、自分はテキトーに学校の授業受けてるだけでそいつらより成績良かったんですね。

──高校~大学院修士課程

高校はなんの問題もなく、地元の似非進高校(偏差値70)に行って、そこでもまるで勉強することなく(これがたぶん事実と違くて、当時の知人から「おまえ、どうやって勉強してんの?」って訊かれたときに、「①先生の授業をきっちり聴くこと、②聴いたことを頭の中で反芻すること、③疑問があればなんでそうなるかを考えること、すぐに他人に答えは訊かない」って答えてた記憶があります←たぶん、これが「才能」で耳から入った情報に対する記憶力が人並み以上によかったようで。それができないと不可能な芸当なので)高2までは主席でした。めっちゃイキってますね笑。

でも、実はここらあたりまでは学校の授業とかで先生の話を聴いていても「それすでに知ってる」とか「それもう聴いたことあるとか」ようは、既知の情報を先生の授業で反復というか復習させられているみたいな状態だったので、「自分で未知の知識を獲得しにいく」という状態にはほぼほぼ一切なってなかったんですね。

──*余談1:自己分析(プライドの形成過程と守り方)

実はこれ、自分の自己肯定感にも関わってくるけっこう根が深い問題であると自分自身では認識しておりまして、だって高2の終わりくらいまで「自分で何かを努力して獲得した経験」がない、すなわちそれに伴う喜びや「おれは頑張ったんだぞ」って感覚がまるでない、ということで、すくなくとも高校卒業するまでは確実に自己認識としては成功体験=ゼロであったわけです、自分の中では。このなんかすごい「おれは周りみたいに必死こかなくても勉強できるんだぜ」っていう腐ったプライドと「自分には他の人とちがって何かを努力して得た経験が一切ない」という自己肯定感のなさが相俟って、前者のプライドが脅かされる=勉学において他者に負けるということに人並み以上の恐怖心や不快感をもつようになったと自覚しております。

プライドをもつのはええと思うんです。「おれは勉強ができる」だとか「おれはスポーツができる」だとか「おれは絵がうまい」だとか、なんでもええんですけど、いわゆる自尊心が高いとか悪い言い方すると選良意識とか言ったりしますね。別にええと思うんです。でも、それを脅かされるのが怖いってなったときに、そのプライド(自尊心や選良意識)の守り方が大事で、今まで努力や鍛錬によってそれを得てきた人たちの多くは「よっしゃ、自分の得意なことで絶対負けたくないから、鍛錬(努力しよ)!」ってなると思うんですけど、自分の場合、努力や鍛錬によって得たプライドじゃないから、それを守るために「他者とはじめから勝負しなければいい」つまり「努力や鍛錬に手を出して他者と競争しなければ、おれは生まれ持った才能の意味ではずっとお前らに勝っていられる」。そう考えてしまったんですね。ゆえに、より努力や鍛錬から遠ざかる。したがって、それらに励む、言い方は悪いですが、私より才能に劣る人たちにどんどん抜かれていく人生がここから始まるわけです。これ、中島敦の小説『山月記』に登場する李徴そのものですよね。精神構造的にはという話ですが。『山月記』の中で李徴がいう「臆病な自尊心」「また、それゆえに切磋琢磨をしなかった怠惰」そのものです。

高3になってさすがに皆受験に向けて本気で勉強し出すので、だいぶ抜かれて10番~15番くらい(80人中)にはなりましたけど、それなりの大学(世間的にはショボいですけど)には行って、学部で躁鬱に苦しんで半分弱くらいは不登校になりながらも試験と必修科目、演習を全うに独学で突破してそれなりの成績を取って、修士までいって論文書いて学位は取りました。

──企業就職以降

そのあと、某メーカーのR&D部門に就職したんですが、仕事が(書き仕事<試験の考察書いたり、上司の発表資料作ったり、実験計画立てたりetc.>以外)なんもうまくいかずストレスが引き金となって鬱発症(というか発見)→双極症に病名が変わって、自殺の危機を経て、休職。そのあと病が慢性化して休職満期まで使いきって退職して、人生ボロボロなりました。今はなんもありまへん。

──こないだ桜並木を歩いていたときの話

ただのアラサー無職(しかも4年以上の空白期間)という完全に”終わった”経歴な訳ですが、このまえ、母と桜並木の下を歩いていたときにこんなことを言っとったんですね。

「私、あれやな、中学受験のときにそれなりに頑張って灘とか(そこまでは行かんくてもトップの進学校)行っといて東大とかに進学しときゃ良かったんかもしれんな」

って。

自惚れもええとこですな笑。アッタマ悪いやつの考えそうなことですわ。「おれ、本気だしてたら灘いけてたんちゃう?」みたいな。なら本気だしとけや、いうね。

これね、半分冗談、半分本気で言うてました。ていうのも、小学校時代、自分より賢いやつ居らんかったってクソ生意気なこと言いましたけど、その中から京都のいちおう名門とされてる洛星中学進学したやつがいるんすね。他にものちに京大いったやつとかいますし、そいつらと比べても知的にまあ劣ってるということはなかったので、フツーに「鍛練」すれば行けてたやろと。

あと、さっき言ってた「能力を決定する要因としては、先天的なセンスより後天的な素養やで」って話と完全に反するんですが、私の父方の家系がまあすんごいエリートなんすよね。灘出身が3人います。私の祖父がその1人で、もしかその血を引いてるんやったら、「鍛練」積めば灘くらい通るやろという安易な発想で言うてもうたわけです。

こういうこと言うと、「知能指数(IQ)なんぼなんや?おまえは?」って気になる人いると思うんですけど、社会人なってから上司の指示がまるで理解できんくなって、そんときに「知的障害」疑って1回だけ検査したことがあるんですけど、そんなに高くなかったです。

個人情報なのであんまり詳しくは言いたくないですが、言語性が130くらいで、動作性か100ちょい割るくらい。ディスクレパンシーが35くらい。FIQが120ちょいとかだったと思うので、mensaとかには全然入れないっすね。ただ、鬱がいちばん悪いときに測った値なので、精神科医曰く、「いま君と喋ったり、文書のやりとりしてるかぎりはいま測ったら前よりは上がると思う」という話でした。

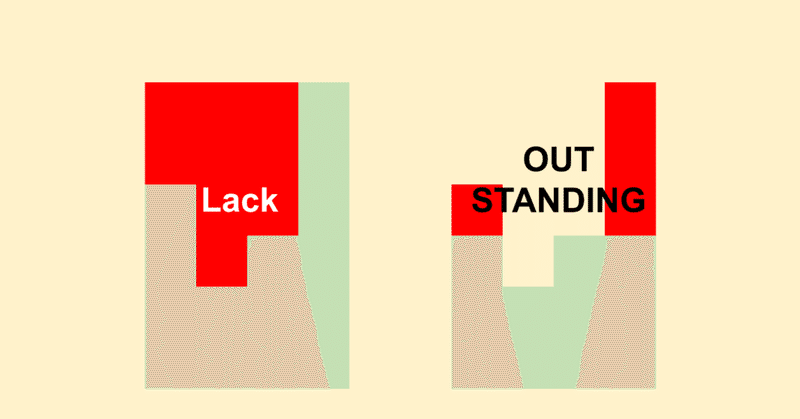

──*余談2:才能の偏り?発達障害者の現実

なんかでも、だいたいの発達障害者って、ほとんどの能力(凹部分)が社会で働ける水準に達していない。唯一その人の秀でた部分(凸部分)がギリ社会で働ける水準かな……?くらいのもんで、ずば抜けた凸部分をもってして凹部分をカバーするみたいな発達障害者は全体の1%くらいじゃねえの?なんて、私は予測というか今まで見聞きしてきた発達障害の例から推測します。この記事のサムネイルの図みたいには、なかなか行かないですね。これ、足りない部分を見たらLack(欠損)やけど、ある部分を見たらOutstanding(並外れた長所)なんやで、みたいな図やと思うんですけど、現実はこんなうまくいかないっす。凹んでる部分がもっと多くて、凸になってる部分がもっと小さい。特に現代の社会人はオールマイティーを求められる(要は1人でいろんなことやらされる)ことが多いので、凹んでる部分がデカいやつは非常に使いにくい。ここで、社会不適応を来す。私も例外ではないと思います。

──学歴は箔(周囲が勝手に勘違いしてくれる)

あと、まあそんときいちばん言いたかったのは「灘→東大」(あるいはそれに準ずる)学歴もっとれば、30歳近くの職歴空白4年以上の超地雷物件でも、「こいつ、灘→東大やからなんかすごい能力隠し持ってるに違いないぞ」と周囲が勝手に勘違いしてくれるからです。(勘違いによって起こるのは悲劇かもしれないですけど……)学歴って、まあ要は箔ですから(「大間産」マグロみたいなもん)、なんか相手がこちらの能力を実体より大きく評価してくれるみたいな。

──「”頑張って”鍛錬する」やつの限界

でもね、思うんすよ。自分は「鍛練」せえへんかったから灘とか名門校に入れへんかった。けどね、自分と同じく「鍛練」せずして灘とかに行っちゃうようなやつがゴロゴロしとるんですよ、あそこは。そういう魔境やと思うてます。ホンマは160km/h球投げられるけど、敢えて140km/hの球投げとるやつと、一生懸命全力で投げて140km/hのやつやと、おんなじ140km/hでも全然ちがう。(ほぼほぼトミーズの雅がダウンタウンの松本に言ってた言葉の丸パクりですけどね)

私が仮に灘とかそれに準ずるとこに行った場合、後者になってた可能性はけっこうあるなと思います。っていうか、たぶんそうなってたでしょうね。なんかそんな気ぃしますわ。

たぶん、灘行くようなやつらは「鍛練」を楽しそうにやります。「がんばって」やるやつは伸びがどっかで頭打ちになります。「がんばり」は続かんからです。数学とか物理とか化学とかおもろいなあ…いうてる間に東大レベルの学力を身につけていく。(全員が全員そういう人ばかりではないとは思いますけど)

自分の場合は、「楽しい」と思いながら「鍛練」できる範囲がたぶんそんな広くなかったんでしょう。せいぜい小学校の図書館で本読んだり、科学雑誌読んだり、実験の真似事してみたりで、高校レベル以上では「鍛練」を楽しみながらやるということができなかった。その程度の器だった、ということです。

逆に、物凄い進学校に進んでそこで挫折して人生ボロボロなった、っていうエピソードとちょくちょく聞きますからね。あまり若すぎるうちの失敗体験(トラウマ)は、後年の人生に悪影響となる場合もあり得ます。自分がある程度自信もって伸び伸びと学問に専念できる環境にいる方が長い目で見たときに伸びる(「鍛練」の継続による?)場合も散見されます。

──結局、なにがいいたいんでしょうね…?

最初の「能力を決定するのは、先天的な資質か後天的な素養か?」という問題に対しては、まずもって学術的な回答(統一的な見解)が出ていないので答えられないのですが、後者の私の思う能力の決定因子の不等式「鍛練>才能≧教育」というのは概ね正しいのではないか、というのを私の実体験を踏まえて述べようと試みたのですが…、あんまりうまくいってない模様。

不等式の各項の定義がおかしいんやろな、と思います。

そもそも、真ん中の才能じたいが、i) 単位努力(鍛練)あたりの能力の伸びる量(傾き)→大きいほど才能大、iI) 単位努力(鍛練)あたりに要するエネルギー→小さいほど才能大の2つに分けて考えることができてしまいます。

その意味で、私は教育のみを受けてきた人たちよりは(勉学においては)上回っていたが、i)は(鍛錬してないので)不明、ii)の単位鍛練あたりに必要なエネルギーが大きく、結論としては鍛練を十分に「楽しんで」やるだけの才能がなかったため、輝かしい学歴をもつ人たちの後塵を拝したと思われる、という結論です。

──*余談3:自己分析(なぜ鍛錬を積めないか?理由のひとつ)

*ここからは自己分析ですが、私の場合、自閉症スペクトラム(ASD)を併発しているので、自己報酬系が弱い可能性があると考えられます。自己報酬系が弱いとより短期的に得られる快楽に飛びつきやすいので、学習や読書のような快楽を得るまでに時間のかかる行為に集中しづらくなる、と言われています。

ですから、上記のモデルで説明するのであれば、ii)の単位鍛練あたりに必要なエネルギーがより大きくなる(他の短期的刺激を振り切るだけのエネルギーが必要となるため)と考えられそうです。

たぶん、あとは才能と鍛練が混じった話だと思うのですが、私は脳の特性上処理速度があまり速くありません。したがって、単位時間あたりの鍛練量が同じ学歴レベルの人たちと比べると少ないです。したがって、鍛練量が少ない→単位鍛練あたりの能力の伸びる量がさほど変わらなくても鍛練量の差で能力の伸びが小さくなるのではないか?と仮説を立てています。

(これは社会人になってからはじめて自分と同程度もしくは自分以上の能力の人たちと一緒に仕事をするようになって意識するようになりました)

──終わりに

この不等式、ビミョー(というかよくない)ですね…、第一項が第ニ項に含まれるので。結果、「鍛練」できるのも「才能」じゃん…という話に帰結してしまいますね。才能って言い方が悪かったかな…?なんか、また新しい定義を考え直していろいろしてみるべきかな。。

自分のくそ痛い&ダサい&アタマ悪りぃ話とちょっとした思考実験のようなモノをしてみました。自慢話みたいな話(細かい自慢話をするとホントはもっといっぱいあるんすよ笑)もいっぱいしましたが、案外気分よくないもんですねえ…笑。

もっと気持ちよくなれるかと思ってた。。

あれだわ、自慰行為した後の賢者タイムだわ。なにやってんだ自分……みたいな。

よくある「勉強せずに勉強できてたぜオナニー」はせいぜい中坊(少なくとも高校生)で卒業しておくべきものなのに、私は大学院生くらいまでやっていましたね。勉学の能力と精神年齢の発達が一致しない典型的な発達障害じゃないか……いま30くらいだから、やっと成人(20歳)しましたってところ。

インターネットには学歴お化けみたいなヤツがうじゃうじゃ居るので、そんな奴らに比べたら、自分の経歴なんて鼻クソみたいなもんですからね。

東大だって毎年3,000人くらい入るわけですから、賢いのは間違いないんですけど、まあそれくらいのヤツはそう珍しくない、くらいの感じに思えやいいんですが、やっぱり年間3,000枚も配られてる「ブランドもん」のシールがあるんやったら、せっかくの機会やしもらって貼っといた方が得すること多いでっせっていうのを、10代の中盤までに知らんかった自分がやっぱりアホやったなあ……いう話でございました。

「何歳から始めても遅くない」って世の中の人はよう言いますが、やっぱり小さなころから蓄積してるやつにはそう簡単には勝てませんね。勉強に限らず、趣味でも芸事でもなんでも。才能がおんなじくらいやったら長くやってる方が勝つのは当然ですし、だいたい才能ってのは「他人が必死でやってることを呼吸するようにできること(あるいは楽しんでできること)」だと思うので、対象に興味を持つのも早い傾向がある気がいたします。

だからといって、「おいらの人生終わった……」と投げ捨ててしまうのもよろしくないので、自分に貼られたラベルで今から進めるとこまで進むしかないでしょう。まあ、人生70くらいまでとしても私の場合、(事故や大病なければ)だいたい40年はあるので、40年使い切って死ねるようにしてえな……と最近は思ってます。経歴は終わってますが笑。

ご支援ありがとうございます。また見にきてくださるとうれしいです。頂戴したお金は大切に使わせていただきます。