一人で気ままにブックトーク【SDGs】

昨今、良く聞くようになったSDGsについて、なんとなく知っているけれど、子どもたちに説明しようと思うと、どうやって説明しようか悩んでしまった。個々の目標に注目するのではなく、SDGsの全体像をつかむために参照した本。

小学生向け:SDGsって何?

『未来を変えるメッセージ みんなのSDGs』

(作水谷孝次&MERRY PROJECT/絵 てづかあけみ/リベラル社)

「笑顔は世界共通のコミュニケーション」をテーマにアート・デザインの力でMERRY(楽しい、幸せ、夢など)の輪を広げるコミュニケーションプロジェクトを推進するNPO法人の代表である著者が考えたもの。

今、地球上で起きているできごとを端的に、わかりやすく、かわいらしい絵と共に伝えられる一冊。誰もが「笑顔」という分かりやすいメッセージも最初に学習するにはもってこいなのではないか。

『大人も知らない!?SDGsなぜなにクイズ図鑑』

(笹谷秀光監修/宝島社)

SDGsコンサルタントとして働く笹谷氏が、子どもと大人が一緒になってSDGsに学べるように、まとめた一冊。

本のタイトルにもあるように、クイズ形式で学ぶことができるところは、とても魅力的である。SDGsと聞くと、海外の問題をイメージしやすいが、国内の問題にもしっかりと焦点を当て、解説をしている印象。また、17の目標に関連するものを幅広く、関連づけて紹介しているので、SDGsの学びの広がりを感じていけるものになっているのではないか。

『小学生からのSDGs』

(著 SDGsジャーナル 深井宣光/イラスト 伊藤ハムスター)

SDGs専門メディアを運営し、公演活動も多く行う著者が、わかりやすい言葉で説明を加えていく一冊。17の目標それぞれに、4つから5つ項目で解説がついている。

本書の特徴は、各項目ごとにQRコードがついており、関連動画や対策している企業や法人が紹介されていることである。項目自体への興味関心はもちろん、どのように社会でそれが実践されているのかを知るのは、これからを生きる視点として重要なものではないだろうか。

中学生・高校生向け:SDGsの難しさって何?

『岩波ジュニアスタートブックス SDGs入門 未来を変えるみんなのために』

(蟹江憲史/岩波書店)

岩波ジュニアスタートブックスからは、いくつかSDGsに関連する書籍が出ているが、SDGsの全体像を把握するためには一番わかりやすいのではないだろうか。

著者は、国連が4年に一度まとめる『Global Sustainable Development Report』の2023年度版の執筆者として国連事務総長から任命される15人の独立科学者の一人である。SDGsの17の目標について、それぞれ具体的にどのような内容があるのか、解説を入れているのはもちろんだが、SDGsが設定されるまでの流れが解説されているのが良い。どのような流れをくんで、SDGsが設定されているのかが、分かりやすく端的にまとまっている。

『私たちのサステイナビリティ まもり、つくり、次世代につなげる』

(工藤尚悟/岩波ジュニア新書)

SDGsの「サステイナビリティ」という語の定義を、「私たちが将来にわったて持続していきたいことを考え、それをまもり、つくり出し、次世代につなげていくこと」とし、SDGsが何を目指しているのかを解説していく一冊。

第一章から第二章で、「サステイナビリティ」という英語がそもそもどのような語なのかから、丁寧に考えていくところが良い。その上で、定義上の難しさを洗っていくところも良い。特に、「私たち」という主語がどこまでを示す言葉なのか、というのは中学生にとっても面白い点なのではないかと思う。

第三章では、実際にSDGsに向けて活動しているところを紹介しているところも、今後につながる様子がわかって、とても紳士的な本だと思いました。

『あなたとSDGsをつなぐ「世界を正しく見る」習慣』

(原寛太/KADOKAWA)

実際に、海外で活動を続けている著者によるSDGsを達成していく難しさが分かりやすく書かれている一冊。実際にその場にいる人だからこそ、言葉に説得力があり、嘆きが伝わる。

先進国がよかれと思って行っている様々な活動が、途上国の発展を妨げているという事実を知ることができる。ある目標を達成しようとしたら別の目標が達成されにくくなってしまうこともある。

様々な活動が行われている現在だからこそ、その裏の部分に目を向けさせる必要性が感じられるのではないだろうか。

大人向け:SDGsを深めて実践する。

『SDGs入門』(村上芽、渡辺珠子/日本経済新聞出版社)

ビジネスにおいて、SDGsを取り入れることにどのような良さがあるのかを考えさせる一冊。

SDGsが世界的に注目されているからこそ、SDGsを会社としてもアピールすることは、顧客や株主への「分かりやすいアピール」になるという。また、SDGsに関連する取り組みをこれまでも実施してきた企業にとっても、「分かりやすく」知ってもらうことができる。また、成長分野としても期待ができる。

もちろん、SDGsのはやりに乗っただけだろうと言わせないことは必要である。どのように取り入れていけば良いかのヒントになるのではないだろうか。

『図解SDGs入門』(村上芽/日本経済新聞出版)

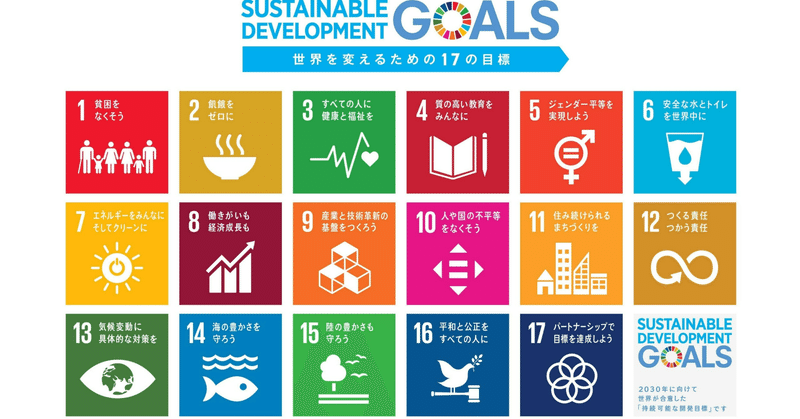

17の目標にはさらに169のターゲットと232の指標が定められている。しかし、その数の膨大さから、我々にはなじみの薄いものになってしまうことも多い。そんな169のターゲットと232の指標に目を向け、その中からテーマ別に合計65の項目で、解説を加えたのが本書である。

この本の魅力は、どの項目にも資料がついていることである。「図解」とあるとどうしても「イラスト」よりの解説をイメージしがちだが、そうではなく「データ」である。

入門のつもりで読み込もうとすると、その資料に圧倒されるが、関係するところをさっと読むだけでも、勉強になることが多いのではないだろうか。

『みんなでつくろう!SDGs授業プラン』

(池田孝司、杉浦真理、教育科学研究会 編/旬報社)

学校現場では、総合の時間などで扱う題材としてSDGsが注目されている。しかし、どのように授業として成立させていくかは、比較的新しい言葉だけに「SDGs」で探そうとするとなかなか授業のストックがない。

本書は、授業のアイディアや教員側の探求の仕方にも目を向けながら、4時間でできる授業を提案していくれている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?