私がGaia Visionの共同創業に至った背景 前編)市場トレンド編

皆様、2023年もよろしくお願いいたします。

私事ですが、2022年末をもってCSOを務めていたアラヤを退職しました。

今後は共同創業者として気候変動スタートアップ(Gaia Vision)の立ち上げを行います。また、コンサルティング業も続けていきます。

本稿の趣旨

具体的に何をやるのか?なぜやるのか?という話をします。

なぜ?については、2部構成で私がGaia Visionの共同創業に至った背景を記します。

前編)市場トレンド編(どんなトレンドがあって、それを私がどう見たか)

後編)Will/Can/Must編(何をやりたい、やれる、やるべきと考えて判断したか)

昨今の脱炭素/気候変動トレンドに対する一つの見方として、また気候変動を含むESG分野で新たに事業を立ち上げる考え方として参考になれば幸いです。

何をやるのか?

Gaia Visionは、東大発の気候変動スタートアップです。日本国内では唯一の気候科学を専門とする会社です。

洪水シミュレーション技術や気候科学の知見をコアの強みとし、昨今企業や行政に求められるリスク分析/情報開示やリスクモニタリングシステムの構築に貢献します。

炭素排出量の可視化等の所謂「緩和」よりも、気候変動に伴い増加すると言われる災害・物理リスク対応などの「適応」をターゲットとした会社です。

具体的には以下のサービスを提供しています(一部提供予定を含む)

洪水リスク・気候変動リスクを分析/可視化するWebアプリ(SaaS)Climate Vision

リアルタイム洪水リスクモニタリングソリューション

各種気候関連ソリューション開発支援

コンサルティング(情報開示、脱炭素関連、サプライチェーンリスク関連等)

1.のClimate Visionは、昨今事業会社や金融機関に求められる気候変動リスク分析や情報開示を簡単に出来るようにするためのWebアプリです。昨今TCFD等で移行リスクのみならず物理的リスク(洪水リスク等)のシナリオ分析等が求められていますが、知見を持った人材がいない・国交省のハザードマップは国内かつ現在気候のみである、などによって企業にとって難しいとされてきました。我々は東京大学で開発されたCaMa Floodという洪水シミュレーション技術とd4pdfという気候変動予測データなどを用いて、将来のリスク分析の基礎データを構築し、Webアプリ上に実装することで、ユーザ企業が容易に分析できる環境を構築しました。

なぜやるのか?(市場トレンドの視点)

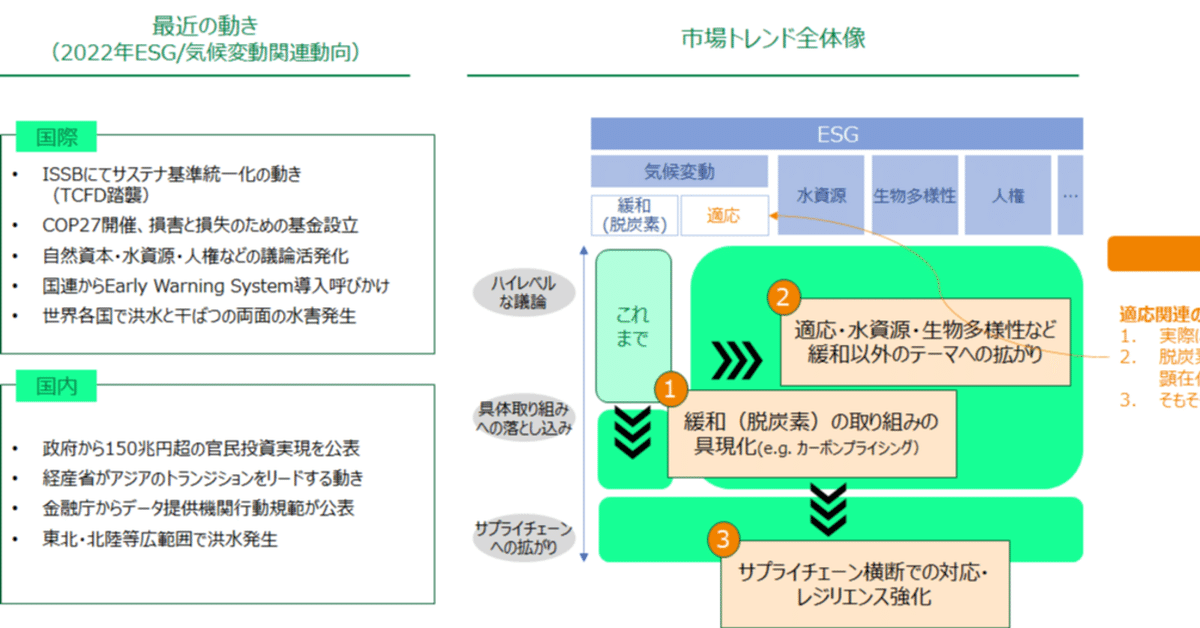

最初にサマリチャートです。

まず2017年にTCFDの最終報告書が出て約5年が経つ中で、各社が炭素排出量の可視化や、目標削減量の設定、目標達成に向けた取り組みの実施、並びにそれらの情報開示に取り組んできたのは周知の通りと思います。

2022年もこのTCFDの枠組みのISSBへの移管が発表されるなど、様々な動きがありました。

(年始の丁度よいタイミングでもありますので)2022年に起きた私が重要と思う動きを列挙したいと思います。

2022年の気候変動/ESG関連トレンド

<国際>

IFRS/ISSBにてサステナビリティ情報開示の統一基準を策定する動き

気候変動とサステナビリティ全般に関する国際共通情報開示のドラフト案を公表。TCFDの枠組みを踏襲する見通しに。(2022.3)

COP27がエジプト シャルム・エル・シェイクで開催(2022.11)

途上国で開催されたこともあり、従前より途上国が不満及び強い要望を持っていた気候変動に伴う自然災害に対する先進国の責任や補償(※)について議論された

→ 損失と損害のための基金の設立が合意された。

※)正確には、パリ協定で適応とは切り離した「損失と損害のための条項」を設ける代わりに、「先進国の責任と補償を含まない」ことがCOP決定に明記されている拠出金の負担のあり方など、様々な残課題はありつつも、適応に向けたファイナンシングを含む具体的な動き、と捉えられる(適応に関する世界全体の目標(GGA)の達成に向けた進捗評価のあり方などを議論する「グラスゴーシャルムエルシェイク作業計画」の議論なども含め)

自然資本や水資源、人権に関する議論の活発化の動き

TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)がフレームワークベータ版をリリース(2022.3)

ISSBにて基準化が行われる可能性のあるテーマとして「人権」「水資源」「人的資本」等が挙げられる(2022.7)

国連からEarly Warning System導入を呼びかける動き

国連気候変動枠組条約(UNFCCC)がEarly Warning Systemを今後5年間で整備し、洪水等の極端気象現象から世界中の人々を守るという国連新目標が発表された(2022.3)

グテーレス国連事務総長がWMOに呼びかけ、アクションプランがCOP27で公表された(2022.11)

世界各国で洪水と干ばつの両面から水害に見舞われる

パキスタンでは、インダス川が溢れて、国土の1/3が水没した(2022.7)

欧州では、過去500年で最悪と言われる干ばつが発生。農作物や船舶での輸送等方々に悪影響をもたらす(2022.8)

<国内>

政府から今後10年間で150兆円超の官民投資の実現(うち20兆円が財政出動)を公表(2022.5)

経済産業省主導で「アジアグリーン成長パートナーシップ閣僚会合(AGGPM)」の第2回会合を開催(2022.9)

アジア各国のカーボンニュートラル実現に向けたトランジションを資金面で支援する際のガイドラインを世界の主要金融機関が参加するグループが取りまとめ。トランジションに関する国際的議論を日本が主導する構え

金融庁から「ESG評価・データ提供機関に係る行動規範」が公表(2022.12)

東北地方や北陸等の広い範囲にて持続する大雨により洪水被害が発生(2022.8)

山形県の最上川や北海道の後志利別川で氾濫

(自然変動である)ラニーニャと(人工起源である)温暖化の両方の影響を受けて累積降雨量が増加した可能性

トレンドまとめ

ESG関連の議論の大きな流れとして、

気候変動に対する緩和(≒脱炭素)の取り組みを具現化する動き(e.g. 国内のカーボンクレジット、トランジション、基金の議論など)

緩和以外のテーマ(特に、適応・自然資本・人権)に広がる動き

があると考えます。

特に国際的な大きな議論の枠組みでは、後者の緩和以外のテーマ(適応等)への議論の拡がりが増えてきた印象があります。

また、両者共通して、取り組みの対象を自社内だけでなくサプライチェーンに広げる動きもあります。(所謂脱炭素におけるScope3の話)

この辺は、個人的には、ESG界隈と一般産業界隈で大きく認識ギャップがあるなあと思う所です。

おそらく、一般産業界的には「本業できちんと収益を作るだけで精一杯な中で、追加考慮要素としては脱炭素だけでお腹いっぱい。まだ他にもあるんですか」な気がします。

一方でESG界隈的には「脱炭素は重要だけど、あくまでESGの一部のEの一部という位置づけだから他も必要」な気がします。

※もちろん一概には言えないと思っています。例えば、製造業では以前より生産国での労働環境等に対して配慮してきている方も多いと思います。

トレンドに対する私見

ただ何れにせよ、「脱炭素の議論だけでは不十分だよね」という認識が今後広まっていくのは概ね確からしいと考えます。(個人的にもこの1-2年でそう思うようになりました)

第一に、毎年起こる自然災害(洪水、干ばつ、熱波等)とそれによる様々な影響は、多くの人々に対して「気候変動リスクにより生じる問題は解決すべき課題である」と印象付けると思います。

毎年発生するこの手の自然災害に対する被害のニュースを皆ある種当たり前のように(「まああるよね」的な)受けっていますが、

個人的には「普通に考えて、何も悪くない人たちがこんなに被害を受けている状態は、あるべきではないよね」と思っております。

また、よく「気候変動によって災害が激甚化している」と言われます。

これについては、若干の議論の余地は残されていると思います(※)が、昨今のEvent Attribution研究(自然イベントに対してどの程度温暖化の寄与があったかを明らかにする研究)等により、温暖化の影響の存在の確からしさを言えるようになりつつあります。

(ただ、パキスタンの洪水等において、「これは気候変動のせいだから、すべて先進国が責任を取るべきだ」的な主張は、流石に度が過ぎているというか、あまりにNot Science, but politicsな気がします)

(※)例えば、この江守先生と杉山氏の対談で、杉山氏が仰っしゃられたいことは、そういうこと=温暖化した世界とそうでない世界で自然災害が起こりやすくなるなんて、コンピュータ上では言えるかもしれないけれど、観測できないから絶対にそうだとは言い切れないよね=的なことなのではと想像します。個人的には、シミュレーションの結果を研究者は鵜呑みにしているわけではなく、観測データやメカニズム視点など様々な検証を行っている上での話なので十分な確からしさはあるといえるように思っています。ですし、温暖化しなかった地球を観測する、というのは原理的に無理な話で、代替手段なき議論は不毛に思います。

第二に、脱炭素目標の実現が"大変"だからです。

もちろん現行の緩和/脱炭素関連の取り組みはすべからく重要です。

一方で、以前別記事にも記載したように、「2050年にカーボンニュートラルが実現されている」だけでは不十分で、「2030年時点で結構減らせていないといけない」のです。(温度上昇幅は、ある1年の炭素排出量ではなく累積排出量に依存するので)

現状の2030年炭素排出量削減目標を達成できる可能性がないと言うつもりはないですし、達成に向けて必死に取り組むべきと思いますが、その不確実性に鑑みると、「達成することを前提に他の打ち手を打たない」というのは、マネジメントの仕方として適切ではないように思います。

例えば、国内の2030年46%削減目標と具体アクションとの紐づけの緩さや、カーボンプライシングの本格稼働を2026年度以降としている点などは、目標達成の不確実性を示唆するものと考えます。

第三に、"大変さ"が顕在化すると、そもそも論に立ち戻りがちだから、です。

「社会として緩和/脱炭素の取り組みを進めるべきだよね」という主張に異を唱える人は少ないと思いますが、

実際に色々進めてみると非常に大変だったり、その実現に向けて多大な費用などの大きな犠牲を伴うことが明らかになったりすると、

「そもそもこれ本当にやんなきゃいけないんだっけ?温暖化したら何が問題なんだっけ?」という声が出がちと想像します。

「温暖化したら何が問題か」という問いに対して色々言うことは出来ると思います(南極の氷が溶けてペンギンが住めなくなるーとか、農作物の収穫時期に影響が出るー、など)

が、「それは、これだけ大変な思いをしてまで対応するほどの大きな問題か」という問いに対して、客観的に・皆が納得できる形で答えることは容易ではない事です。

生物保護に対する問題の程度に対する認識は、あまりにも個人の感覚に依存しすぎていて、コンセンサス形成がめちゃ難しいなぁとよく思います。

よく生物多様性の議論(TNFD関連議論等)で「(脱炭素と違って)生物多様性の指標化が困難」という話が挙がるのも頷けます。

まとめ・サマリチャート

まとめると

「今は世の中緩和/脱炭素の話で手一杯だけど、これから脱炭素の取り組みの限界感や、頻発する自然災害によって、適応の議論が増えるのでは」

という見方でした。

こうした適応議論の増加の中で、中々「何がどの程度問題なのか」「だから何をすべきなのか」といった議論を進めることの難しさを見聞きします。

だから気候科学の知見や洪水予測等の技術を用いて、社会のニーズに当てはめていくことができれば世の中の課題に対して少しでも役に立てるのではないか、と思ったのが、Gaia Visionの共同創業に至った背景の一つです。

続いて、私のWill/Can/Must視点の話は後編に記載しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?