サイン会で映画監督に憧れる

映画「ある精肉店のはなし」の続きです。

前の話です。

今日はここから。

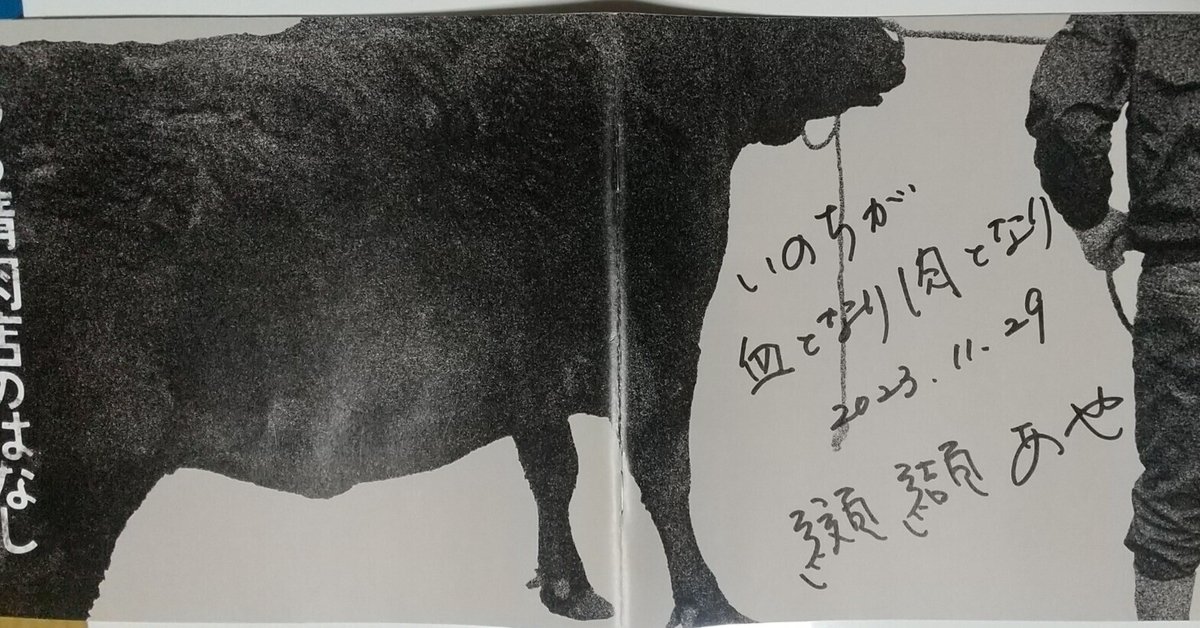

さて、最後はサイン会です。パンフレットにサインしてくれます。

私はいつもパンフレットは買う派です。

すでに10人以上の人が並んでいます。順番が来ると、みんな纐纈監督と話をします。その気持ちわかる。話したいもの。伝えたいもの。知り合いかもしれない。

サインをしながら話をして、最後は何と立ち上がってお礼を言う纐纈監督。この後「監督を囲む会」も予定されているのに。優しくて丁寧なお人柄が偲ばれました。

小学生くらいの女の子も家族で来ていて、パンフレットを持って並んでいました。時間がなかったのか、途中で帰っていきました。「私の前にどうぞ」と言いたかったけど、それでも何人も前にいたし、そんな勇気がなかったことが悔しい。

サイン会で監督と話をする

やっと順番が来ました。私は「来て良かったです」と伝えました。

サインをしながら話をするのは至難の業だと思います。一言添えてくれているし、しかも「纐纈」って字数が多い。

さすがにその頃になると、最後、立ちはされませんでしたが、(立たなくて良いです)話ができて良かったです。

優れもののパンフレット

このパンフレット、よくできていました。監督の言葉を初めとして、いろいろな立場の人の文章があり、この映画を多方面から語っています。

例えば、タイトルから拾うと、「生きるとは、たえまないいのちの交換である」「職人の魂を描いた映画」などです。

きょうだい座談会もあります。父親の話や子どもの頃から家業を手伝ってきた様子は胸を打ちます。でも、どこか明るく、大地に足が着いているという感じ。

屠畜の作業のイラストが素晴らしい。太鼓ができるまでも。撮影助手のお二人の日記も、撮影の大変さと楽しさが伝わってきました。部落問題についても書かれています。

パンフレットから引用させて下さい。

新司さんの言葉。

(10歳から屠場に行き、今年で50年)なんでそれができたかというと、親の背中を見てきたから。なんとか親の力になりたいと、子ども心にそういう気持ちがありましたね。

この映画を見て、北出家の人々の強さ、優しさがどこから来るのかと思っていましたが、次の監督の言葉にとても納得しました。

纐纈あや監督の言葉

生まれ出た場所で、自分が自分として生きること。そのことを考え抜き、生き抜いてきた彼らは、しなやかでありながら揺るぎなく、そして果てしなく慈愛に満ちている。

映画監督という仕事

サイン会の時、「映画監督が憧れの職業になりました」って伝えた。纐纈監督は「私は『現場監督』でした」と言っておられました。

自分の感性や思いや伝えたいことを、映画という形で表現するのって、魅力的な仕事だと思います。苦労して撮っても見てもらわないと意味がないし、決して楽ではないでしょうけど。

私、映画監督になれるかしらと一瞬だけ思って、即刻打ち消しました。激しく首を横に振って。きっと纐纈監督が素敵だったので、憧れただけです。

というわけで、これからも見たい映画を見ようと思いながら、少し興奮したまま映画館を後にしました。

*見出し画像はパンフレットを見開きにした。牛は600キロ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?