【博物館紹介】無料で入れるワクワクの殿堂!「東京大学総合研究博物館」

お久しぶりです。所用あって、前回の投稿から少し間が空いてしまいました。

普段は銭湯に関する記事をメインに投稿していますが、今回は趣向を変えまして、先日訪れたとある博物館の話をさせて頂きます。

代休や有給休暇などで平日昼間の街を歩くと、休日の街歩きとはまた違った一面が見えたりして、独特の面白さやお得感があるものです。

休日は混み合う人気のカフェも平日の午前は物静かだったり、馴染みの居酒屋が平日限定の格安ランチを出していたり。

美術館や博物館の中にも、実は平日限定公開の施設が少なくありません。

その一つがあるのは、日本の最高学府たる東京大学の本郷キャンパス内。この間の有給休暇のおりに見学してきたので、さっそく紹介させて頂きます。

(※注意:一部に昆虫や骸骨の写真あります!)

●やってきたぞ、楽しみだぞ東大

東大と言えばまず目につくのは、江戸時代に加賀藩屋敷のあった頃の重要文化財・赤門!…ですが現在こちらからは入れません。

残念ですが、安全や文化財保護のため致し方ないですね。近くの入り口から構内に入ります。

入り口突き当たりの看板を見て、右手に進むと博物館が。

こちらが東京大学総合研究博物館。東大が開学より長年に渡り収集し続けてきた標本コレクションの展示施設であり、同時に研究施設も兼ねています。入場は無料!

UMUTオープンラボの呼称も使用しており、キャッチコピーは「太陽系から人類へ」。私達の地球や私達自身の存在も、全ては地球の成り立ち、ひいては太陽系の成り立ちにこそルーツがあるのだと一目で実感させる、素敵なコピーですね。

入り口には「アインシュタインエレベーター」なる機構のカゴ昇降装置が。かつてアインシュタイン博士が講演のため東大理学部旧一号館を訪問された際に乗ったとされるエレベーターの一部です。

なお、カゴ本体は東京駅近くのKITTE丸の内の「インターメディアテク」に展示されていて、こちらも無料で見学可能です。

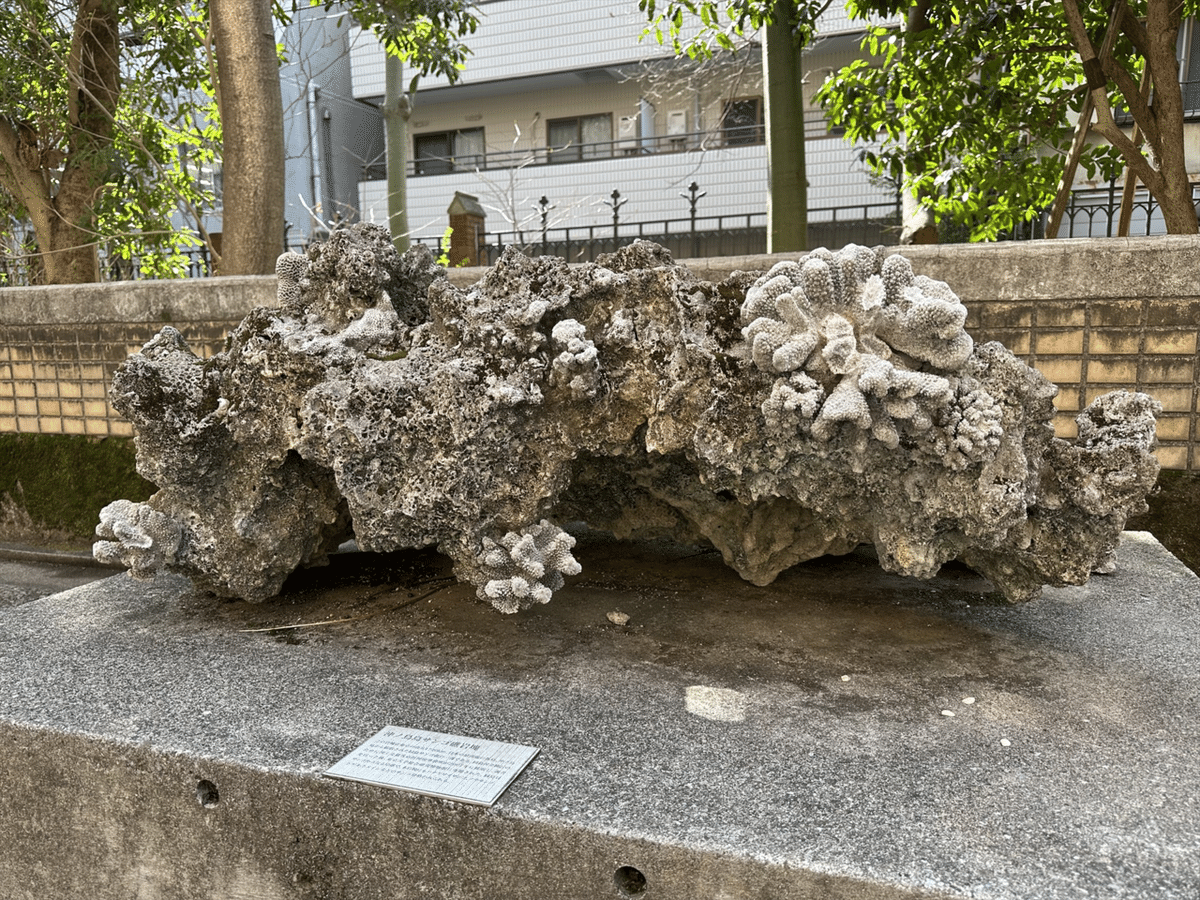

東京都&日本の最南端、沖ノ鳥島で採取されたサンゴの見本も。海中で生きていた時の形を克明に残す緻密なボコボコがお見事。

その一方、真っ白になって死んだサンゴを見ていると、珊瑚礁など貴重な生態系が世界中で失われつつある事も思い起こされます。こうした生き物の記録を保存・研究して、次世代に繋げていくことも、博物館の貴重な役目です。

●「ほんとに無料でいいの?」と驚く大ボリューム

博物館に入ると、キューレーターをされているボランティアスタッフの方から、展示内容や注意事項について簡単な案内あり。こちらで展示物の説明をお願いすることもOKです。

室内は複数のエリアに分かれていて、そのどれもがミニ博物館ひとつ分はありそうな大ボリューム!ここを見ているだけでも1日潰せそうです。

・コレクションボックス

入ってすぐに目に入るのがこのコーナー。自然科学や人間の文化まで様々な標本を集めた展示ブースです。

正方形型のディスプレイを360度どこからでも見学可能。この博物館がどういう場所かを象徴する、シンプルな好奇心をそそられる場所です。

・標本回廊

「太陽系から人類へ」のキャッチコピーを示すエリアで、廊下沿いに太陽系の成り立ちから人類までの標本が廊下沿いにズラリと並んでいます。

キャプション脇のQRコードから詳細を確認可能。気になった標本があればここで詳しいことを学んでよし。太陽系成立から人類までの歴史を辿るように、廊下をぶらぶら歩きつつ眺めても良しです。

ディスプレイ下の戸棚は一部が引っ張り出せるようになっていて、そこにも沢山のコレクションが。人によってはちょっとビックリするかも。

標本自体の研究・解析結果に加えて、それらが収集・研究された経緯なども、標本によって細かく記載されています。

標本や研究記録の中には地震や大災害で被害を受けたもの、地震や内戦などで研究中断されたものなど、災害や政治不安に翻弄されたものもあります。こうした標本をサルベージして後世に記録や教訓を残すのも、博物館や大学の大事な役目なのですね…

・地学系コレクション

鉱石や化石などをメインに展示するコーナー。

現在は現生の貝類や貝の化石が展示されています。

・環境と生物

地球環境の変化や環境問題に関わるコーナー。気候変動や外来種の拡散などによって、特に生物系の標本収集の状況は大きく変化する事を展示しています。

骸骨模様が有名な蛾・クロメンガタスズメの標本も。地球温暖化によって生息域が北上したため、東京都内でも見つかるようになったそうです。

・生物系コレクション

お馬さんがドーン!!

大きな馬・牛・アルパカの剥製がお出迎え!ある意味で、見た目のインパクトは一番のコーナーではないでしょうか。

剥製の裏には様々な動物の骨格標本がズラリ。これらを教育と研究のために制作・保存すべく、東大内では膨大な数の動物死体処理を日々行なっているそうです。

ボランティアさんに聞くと、こちらの骨格標本ほぼ全てを、とある大学教授さんが主導で作成されているとのこと。天井吊り下げのモニターでは、実際に骨格標本を作っている様子の記録映像が上映されていました。すごく大変そう…

他にもボランティアさんは、骨の関節部の茶色がかった部分は骨髄液が染みた跡ということなども、豚骨スープの例えで気さくに教えてくれます。私以外に博物館を訪れていた学生さんや家族連れの方々も、ボランティアさんのお話に興味津々。ちょっとした公開講座のような雰囲気です。

・クロノスフィア(先端科学)

ここでは標本研究に使われる最先端機器と研究室の様子が展示されています。

文系人間なので、何の機器がどう役立っているのかは正直サッパリ…でもカッコいいです!(汗)

・考古学コレクション

写真撮影不可のコーナーで、1階と2階に分かれています。

主に日本〜アジア圏の遺跡出発掘された標本や考古学的資料が展示されており、大森貝塚を発見したエドワード・S・モース博士の品々などもあります。

2階は特に西アジア地域がメイン。「ソロモン王の銅山から発掘された緑の孔雀石」なる代物や、表面の滑らかな中期旧石器時代のナイフなど、妄想力や想像力をくすぐられる品々にも沢山出会えます。

ただし、これら標本や遺跡がある地域の多くは、イラク戦争やシリア内戦、ISISのテロ行為などで多大な被害を受けた地域でもあります。人類史のルーツに繋がる遺跡などを、どうやって戦禍から保護していくかは今後の大きな課題ですね。

●ボランティアさん達の対応がとても親切

館内の展示案内をされているボランティアの方々も博識揃いで、展示標本について尋ねれば何でも細かく教えてくれます。家族連れや学生さんにも優しく分かりやすく対応されてたのが非常に印象的でした。それに合わせて、お客さんの側もなんだか学識の深い方々が多いような…

軽くお話をしてみると、展示標本の中には特定ジャンルの標本コレクターや、そのご遺族から寄贈されたものが大量にあるとのこと。また、ボランティアの方ご自身も、骨格や昆虫などを収集されていることが多いようです。

こうしたコレクションの中には、コレクターの死後に、周囲の無理解や経済的・スペース的事情等で処分・散逸してしまうケースも少なくありません。それらコレクションを維持して、正しく整理し研究の礎とするためにも、大学博物館や研究機関の役割は非常に重大なのです。

●あっちにも標本、こっちにも標本、物陰にも標本

珊瑚礁のボーリング標本、大木の輪切り、プラスチックコンテナ内で整理中と思しき骨…などなど、東大博物館の中にはキャプションなしの様々な標本が。壁面や物陰、テーブルの下にまで、それはもう至る所に配置されています。

これは他の博物館ではあまり見られない特徴で、ここが展示と研究を兼ねた施設であることを実感するとともに、さながら実際の研究室に迷い混んだかのようなワクワク感も与えてくれます。これもボランティアさんに聞いたら由来を教えてくれるかも?

●東大は敷地自体がミュージアム!

以上、簡潔ながら東京大学総合研究博物館の紹介をさせて頂きました…が、東大内は博物館以外にも見所が山のようにあります。

東大構内の建築物の多くは、日本の名建築家である内田祥三(よしかず)氏が手がけたゴシック建築。大学中央部に鎮座する安田講堂などが特に有名ですね。

歴史ある大学キャンパスだけに、大学の歴史を示す様々な遺構やオブジェも展示されています。いわば東京大学はキャンパス自体が巨大なミュージアム!一日じっくり歩き回っても、ぶらりと散策するだけでも楽しめますよ!

東京大学総合研究博物館

【住所】東京都文京区本郷7−3−1(東京大学本郷キャンパス内)

【電話番号】03-5777-8600

【開館時間】10:00〜17:00(入館は16:30まで)

【定休日】土日祝日(現在は月・火曜日も閉館)※3/23から平日全て開館

【URL】

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?