法学ラウンジ Day 3

お久しぶりです。5月にもなったし(?)、法学ラウンジ記録を付けてみたいと思う。

と、その前にいつもの前置きなるものを少々。

加藤ゼミナールの講座は取っていないが、論証だけを販売してくれているようなので購入した。司法試験超上位合格の加藤喬先生自作のものらしい。大変参考になると思うから移動時間とかにバンバン読んでいきたい。

実は少しだけ憲法については読んでみたのだがインパクトがすごかった。参考判例も事案と要旨を掲載しているというのもありがたかった。というのが現状の雑感である。講師自作の論証を単体で販売してくれるというのは大変親切だと思う。加藤先生も恐らく他の予備校や法科大学院、大学の講義は受講しているが書き方や論証が知らないのでそれを知りたいがそのためには講義を諸々購入しないといけないというのはあまりよくないのではないかと考慮したことによるものだと思うが。無料で解答速報出したりとかなり法曹志望者への補佐精神が強いとみる。ありがたい話である。

さて、最近もう一つ購入したのがこれだ。

知る人ぞ知る名本、憲法ガールである。大島義則(@babel0101)という弁護士の方が書かれたストーリー形式の司法試験過去問解説本である。ストーリー形式についてだが個人的には結構ありだな、というか寧ろその方が助かる?とさえ感じている。ストーリー形式でなかったら対立点をどう考えるか、とかを見落とすかすぐ記憶から消えてしまうかもしれないなんて思ってしまう。答案例も掲載してくれているので、最高裁判決をどう使うかにつき大きなヒントをくれたのではないかと思う。控えめに言ってこの書物は試験対策・判例出発点思考起案の憲法本として最善の書物じゃないかと感じている昨今だ。

とはいえ、最高裁判例の射程がどこまで及ぶのかというのを把握しておかなければ判例から書くというのは出来そうにもないので、こんな本も買ってきた。

憲法判例の射程。他にも精読憲法判例という本も買ったが、どちらも読みこなしてしまいたいところだ。コンパクトにまとまってそうに感じたのは前者だけれど。

さて、サブカル的な所謂非試験的分野ではここ最近興味があるのは風都探偵という作品だ。特撮作品である仮面ライダーダブルがアニメ化したという前代未聞の作品である。仮面ライダーがアニメ化とか聞いたことが無い。んで、第一話を見てみたのだがめちゃくちゃ面白そうだったので沼にハマりそうである。

まぁ色々他にも思うところがあるが法学ラウンジとはあまり関係ない分野だしこの程度で。

それでは本題に入ろう。本日の曲はこの二曲だ。

H26予備試験憲法との再会

①解く方針と違憲審査基準

H26年度の段階ではまだ三者間形式の問題であるため、用紙・時間ともにかなり厳しい。答案構成などしてる余裕があるのかと思うくらいだが、問題読みながら争点の顕在化を構成しろということなのだろう。がまだまだ慣れていないため仕方ないから用紙については可及的に4枚以内で、時間に関しても70分とは厳格にせず、一度書いてみるが出来るだけ速く、という方針をとった。

合計100分。圧倒的に時間が足りていない。とりあえず、僕の解答方針をここでまとめておく。

A:権利選択をどちらにするか

まず職業選択の自由について重要な問題意識となるのが狭義の自由or営業の自由、のどちらに属する権利にするかということだろうか。今回は流石に営業の自由じゃないと厳しいか?と思ったので後者に。一度は狭義の自由で構成できないか(というのも営業停止命令下されて、職業の継続自体にも影響出るから、というのがあったためである。ただ、原告の不満は加入を強制させられることだから、やはり狭義を選択するのはきついか?)とも考えたが括弧書きにある通り避けた。保障対象性は薬事法違憲判決をほぼそのままの形で書いていくことにした。

ただ、当てはめは必要最低限となっているかは自分だけでは分らないというところがある。

B:争点をどうするか、どう論じるか

今回の問題での最大の山場は違憲審査基準の定立と当てはめの2つだろう。特に職業選択の自由については規制目的二分論についてどう考えるかというのが一番の難問かと思っている。てか未だにどう書いたら良いのか、論証なるものが僕の中にはまったくと言っていいほど形成されていない。そこで、上記の憲法ガールや司法試験本試験の再現答案なんかを参考にさせてもらった。判例名をそのまま持ってきて、当該判例においてなぜその基準が使われたのかという理由を記載し、事案と判例事案とを比較し判例の射程が及ぶ、という書き方。憲法ガールでそんな書き方をしているところもあり驚いた(たとえば岐阜県有害図書指定判例とか?あとはH23司法試験での被告の反論で、報道機関によるものだ、ということを主張するとか(もろ博多駅事件の事案を押さえとかないとかけなさそう?)ため、早速使ってみた、というよりそういう書き方をしてみたくて本問を選んだというのが実は最大の理由で会ったりする。

職業選択の自由については予備試験ではH26だけしか出されていないが、大抵の答案では

原告・・・消極目的

被告・・・積極目的

私見・・・中間的に

というのが大抵の答案だったようで、これについては本試験の採点実感で極めて酷評されている。

問題に記載されている事実関係は,原告・被告の立場あるいは答案作成者とし ての受験者の立場を問わず,当然に前提とされるべき事実である。それにもかか わらず,(意図的であるか否かを問わず)自己に有利な事実のみを取り上げ,自 己に不利な事実には目をつぶって主張・見解を展開するような答案は,法曹を目 指す者の解答としては厳しい評価とならざるを得なかった。答案の作成に際して は,自己に不利な事実であっても事実として受け止めた上で,それぞれの立場か ら当該事実の意味付け・評価等をして,主張を組み立てていくことが求められる。 ・ 条例の規制目的が複合的であるにもかかわらず,原告の主張では消極目的,被 告の主張では積極目的として単純に論じるような,自分に都合の良い論じ方をし ている答案についても,厳しい評価となった。 ~H26司法試験本試験採点実感~

https://www.moj.go.jp/content/001130132.pdf

そうだとすれば、今後はこのような書き方をしたら即F喰らっても何も文句が言えないということになろう。

そこで、

原告→薬事法違憲判決の射程が及ぶことを論じていく

被告→ ゝ ばない ゝ

私見→規制態様は薬事法違憲判決と似るが、主副目的では分けられない

という方向にしてみた。

ただ、

甲:許可制ではない+狭義に対する直接的制約ではない

乙:主たる目的が消極目的とは断定しがたい

の2つを理由にどう薬事法違憲判決に類似させるか悩んだ。挙句の果てにはそもそも立法裁量が広くないとか書いてるし…それなら先に乙の段階で立法裁量を広く認める必要が無いためであるとか書いとくべきだったのに書いてない。これは反省点だろう。詳しいことはSK教授の(なんか今年から法科大学院専任講師となってしまったが、答案添削は快く引き受けて下さった。非常に助かる)添削が返却されてみないことには書けない(というより僕の憲法論文力故書きようがない、だが)のであまり突っ込んだことは現状書くことができずにいる。

次に、被告については、甲と乙が浮かんだのであれば、被告としては主たる目的が積極目的ということの反論をしたいことになるが、条文上積極目的があるから、だけを理由にしたら上記採点実感に反するし説得的が欠けそうではある。というわけで、『条例制定の背景を理由として主たる目的が市の活性化という積極目的にあるじゃないか』と反論させることになりそうかと予想。となると実は本問の段階で既に【隠れた目的】について考慮できるのかどうかのと同じような問題意識が出てきていたのではないかとさえ考えられる。かなりの難問だったのかと気付かされる。だとすればここまで書かせたい或いは書くなら、120分くらい欲しいなぁ、なんて思ってしまう。これを70分で書くのは僕にとっては驚異的速度で書かないととても間に合わない(現状。間に合わせるようにしないといけないのだが)気しかしてない。深すぎる良問だなとは思う。底が知れないほど面白い。

規制態様については、営業の自由に対する制約にとどまり、職業の継続自体は狙い・目的としてないから薬事法違憲判決と比肩するほどの規制態様ではないことを反論させることになるのかな。狙い・対象の2観点からの着目は憲法判例の射程に書いてある。なお、読んだのは解く前日であって試験問題解きながら解いたとか直前に解いたとかそういうのではない。

すこし余談、というか今とあるところから入ってきたメールからおもったことなのだが、本問について、上記採点実感と反する書き方(原告:消極、というやつ)をした答案があまりにも多かったようで、それを理由に三者間形式の問題が司法試験本試験から一時消えたらしい。ただ、R4では復活しているがそれはおそらく司法試験委員会の構成員に変化があったのかもしれないが、憲法上の問題を論じさせるだけだと一方的な主張になりがちで、争点を明確化して論じていくということが希薄化されがち、というのが受験生の答案を採点していて司法試験委員会が看取したからなのかもしれない。三者間形式の問題であれば、原告主張と被告反論、私見とで争点を明確化させることが必然となるからかかる傾向への対策にはなるだろうと考えたからなのだろう。ただ、予備試験の段階でここまで書くとなったら大変だろうな…逆に言えば普段から三者間形式の問題を解いて体を慣らしておけば憲法上の問題を論じさせる場合では多少の余裕は生まれるのかもしれない。なるほど。個別指導の先生のツイートなんかを見ていると、『市販の問題集はいらない。過去問だけで十分だ』というのをよく見かけるがそういうことか。司法試験本試験と予備試験の問題を解く中で

・争点をどうするか

・判例の射程を意識しながら書くにはどうするか

の2つを同時的に考察しなければならないが、本問読んでて身に染みたよ。司法試験の問題は非常に深く作られていて一度や二度解いただけではその神髄は分からないし、その神髄は実務的視点が記載された本を読むなりしないと難しいところが無いわけではないのかもしれない。憲法ガールに出会えたのは最高の宝なのかもしれないな。

さて、最後に私見だが、主たる目的と副たる目的を区分してそもそも考えることができるのかというのも問題であるということは大学の憲法特講を通じて教わっていた。というのもあり、主副区分可能性を考えてみたが、本問ではおそらく無理だと思う。「協力して」「位置づけ」という本件条例の文言からしたら強制加入という前提目的を達成することで、大型店やチェーン店が市の活動主体の一構成員と組み込ませ以て防犯体制の位置づけと市の活性化という究極目的の2つを同時に達成させるという構図だと考えたため、同一前提目的から派生する以上区分させることは不可能かと思った、ということだ。また、被告の反論も制定法であることから妥当ではないと潰しておくことに。規制態様は原告主張と同様。最後に立法裁量についての広狭を一構成員として位置付けるための方法等については専門的技術的判断を多分に要しないから立法裁量を広く認める必要は無い、というカンジで書いてみる。

あとは目的が重要で手段に実質的関連性、という基準にして当てはめへ。

②当てはめ

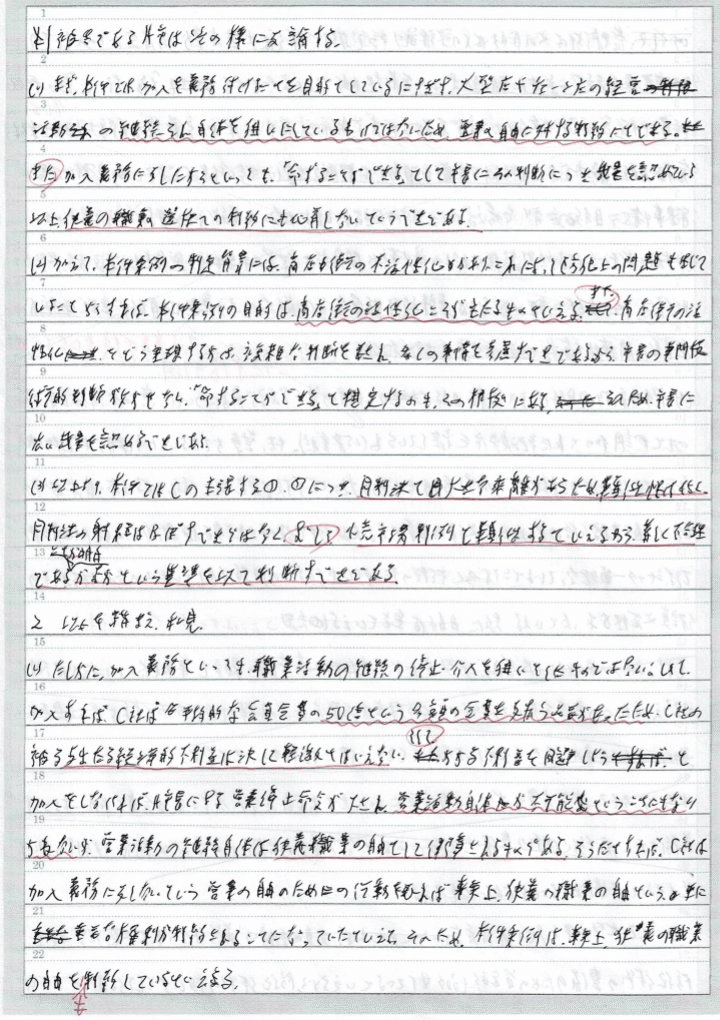

目的は究極目的について検討したが、市の活性化は小売市場判例を参考に、防犯体制の位置づけは上記写真の通りだ。なんとか人格的生存の前提必要不可欠なものにつなげた。

ただ、手段必要性についてはかなりの不安がある。価格計算の当否ついては論じなくて良い、とあったがこれを僕の答案が論じてしまっているのかどうか僕自身わかってないという点である。強制加入の必要性についても、任意で加入させることが期待できないからというのはあるが、恩恵を受けている:タダ乗りしている、ということにまで言及できていない気がする。本来ならその恩恵の程度も様々だ、とも論じるべきだったが書いてないんじゃないか僕の答案。

売上面積という積演算形式である必要性に言及してしまったがこれは問題ないのだろうか…今までは構成員は一律同一会費であったということが問題にもあったから論じたけれど…これは罠なのかどうなのかすごく分からない。

まぁこれについては一応SK教授の添削待ちということになるか。

とりあえず、長くなり過ぎたのもあるのでこんなところになるか。

今週もやり抜きますか。民法・商法・民訴の短答対策と実務基礎対策をしっかりしていきたいね。

それでは!!!皆さんもお元気で!

湯川戦兎

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?