とどろけ我が心、と頼政は言った(か?)

事の始まりは塚本邦雄の『王朝百首』で、ほうほうと思いながら読んでいたら、

花咲かば告げよと言ひし山守の 来る音すなり馬に鞍置け

という歌がありまして、これがまあ、すごくいい。

どこがいいかと言いますとですね、「花咲かば告げよと言ひし山守の来る音すなり」までなら、ほかの誰かも詠むんじゃないかなとは思うんです。

では最後の七音、どうするか。

よくある感じだったら、「心ワクワク」とか「君を誘うね」とか、あるいは誇大比喩で「花の神かな?」とか、そういうのかなぁと思うわけです。

ところがここで「馬に鞍置け」。まだ山守は来てないのに、もう行く準備をしている。

行動が早い。気持ちがいい。

しかも「鞍置け」と命令形なんです。ここがいい。

というのは、作者は武家とはいえ貴人なんだから、自分で鞍を置くはずがないんですよね。使用人にやらせる。よくある歌だとそこはまあなんかうまい感じに誤魔化して、歌の中に第三者を出さなかったりする。

でもこの歌では、そういうためらいがない。気持ちがいい。

それで作者を見たら、源頼政でした。

頼政は、家柄の限界を超えて出世して従三位まで昇ったので、源三位(げんさんみ。星野源みがあります)と呼ばれたりします。鵺退治で有名で、歌人としても、きわめて高名です。

長生きした人で、人生のクライマックスが七十七歳にあるので、なんとなくお爺ちゃんのイメージがあります。

「花咲かば」の歌も、お爺ちゃんが「よーし、花見に行くぞー」とうっきうきで鞍を置かせていると思うと、また味わいが深い。

この時代のひとなので家族も歌は詠めます。娘が二条院讃岐。百人一首に、

我が袖は潮干に見えぬ沖の石の 人こそ知らね乾く間もなし

が採られている人です。塚本邦雄は百人一首は凡作ばかりと難じていましたが、この二条院讃岐だけはこれが代表作だと評している。

息子に源仲綱がいて、こちらは、

満つ潮にかくれぬ沖の離れ石 霞にしづむ春のあけぼの

と詠んでいます。沖の石兄妹。

私、頼政は、そうと知らず最後の地を訪れているんですよね。

頼政は最晩年、七十七歳になって、平清盛率いる平家に戦いを挑みます。しかし衆寡敵せず敗北し、宇治は平等院で自害のやむなきにいたる。

まあ、実際の自害の地が平等院だったかはわかりませんが、少なくとも塚は平等院にあって、辞世が伝わっています。

埋もれ木の花咲く事もなかりしに みのなる果は悲しかりける

埋もれ木のような日の当たらない自分は花が咲くこともなかったのに、実が生った果ては(身のなれ果ては)かなしいものだ、と。

生涯をかけた従三位の出世もむなしく、つき従ってくれた郎党もろとも、敗れて死んでいく……しかしそれにしてはジョークの効いた辞世ではありませんか。花、み(実)と続いた後に「果」が来ると、生涯の果てというより、フルーツを連想させます。

なんだかおもしろかなしくて、塚の前で落涙したことを憶えています。

それで、『王朝百首』に載っている頼政のほかの歌も見てみたのですが、なんというか、しゃれが効いている。

くやしくも朝ゐる雲にはかられて 花なき峯にわれは来にけり

山に雲がかかっているのを「花霞だ!」と見間違える、という歌はほかにもあるようです。しかし頼政は見間違えただけでなく、現地に来てしまっている。

そんなわけないだろと言いたくなりますが、この行動の速さがまた武家っぽくていい。

和歌の誇大比喩って、好きかどうかというと言葉に詰まります。雲を見て花だと思うなんて、あんまり素直に飲み込めない。

でも、それでうっかり駆けつけちゃった! と言われたら、これはもう笑みが先に立ってしまいます。

こひこひて稀にうけひく玉章を 置き失ひてまた歎くかな

玉章はたまずさと読み、手紙のことです。やっとラブレターもらった! でもなくした……という歌です。

おじいちゃん大丈夫? お薬飲んだ?

それで、あれも好きだなあ、これも好きだなあと思いながら読んでいって、ある歌で目がとまりました。ちょっと意味が取れなかったのです。

それが、この歌です。

のせてやる我が心さへとどろきて 妬くも返す空車かな

意味がわからなかったのは、「のせてやる」を「乗せて遣る」とわからなかったためと、「空車(むなぐるま)」の意味を知らなかったためです。

(「空車」が和歌に使われたのは、この歌が最初のようです)

「空車」、この言葉については面白い文章もありますが、ざっくり言って意味は、

(1)人の乗っていない車

(2)荷車

のふたつです。今回は(1)ですね。

つまり、君のためにチャーターしたタクシー、空車(くうしゃ)で戻ってきたんだけど……。という意味です(うそです。チャーターしたタクシーではなく、運転手付き自家用車(牛)でしょう)。

ところが、この歌の意味を知ろうと検索した結果が、思わぬことになりました。

続千載集にこの歌が採られているというのですが、歌が違うのです。

こうでした。

のせてやるわが心さへとどめおきて ねたくもかへすむな車かな

心さえ「とどろく」のと、「とどめおく」のでは、まったく意味が違います。

当時の本は筆写で増えますから、書き間違いは仕方がない。ある程度の表記ゆれはあって当然です。「春を忘るな」と「春な忘れそ」とか。

でも、これはもう、ぜんぜん違う。

ふつうなら、ネットで出てきた方を疑うところです。が、勅撰集からの引用となると、あんまりおろそかにもできない。

それに『王朝百首』の「のせてやる」は、典拠が書かれていないのです(それはそうだろうと思います。何百と紹介されている歌のすべてに典拠を書いていては、読めない本になっていたでしょう)。

「とどろく」と「とどめおく」。どっちが正しいのか。

それを知るために私は、ある丘の上に建つ図書館を訪れました。

最初はジャパンナレッジの『新編国歌大観』に当たろうかと思ったのですが、あいにく図書館がそのサービスに加入しておらず、〈和歌・連歌・俳諧ライブラリー〉に頼りました。

「のせてやる」の歌は、『頼政集』『続千載和歌集』『題林愚抄』にあるといいます(『題林愚抄』って、いいですね。ダイイング・ショーっぽくて、ミステリみたいです)。

そしてそのいずれでも、心は「とどめおく」となっている。少なくとも、ネットで見たものが写し間違いだったというオチはなくなりました。

となると問題は、「とどろく」の方がどこから出て来たか、です。

『源三位頼政集全釈』(笠間書院)を見てみましたが、こちらも「とどめおきて」となっています。

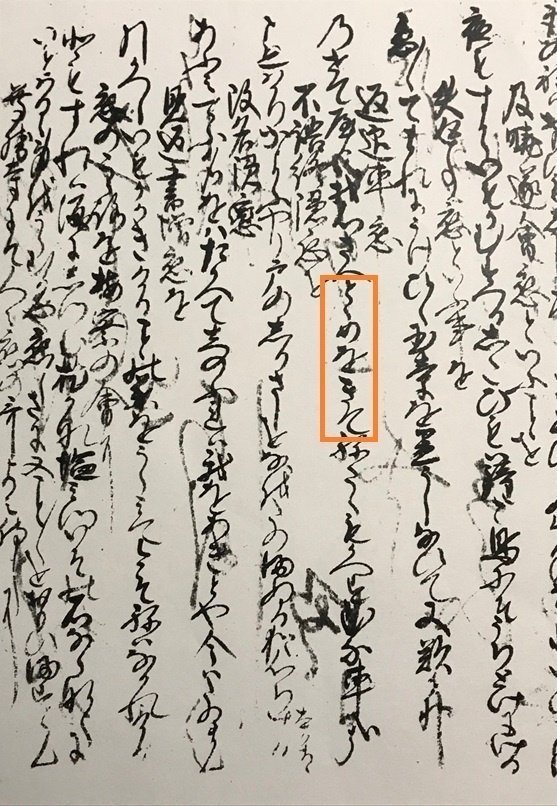

図書館には、山科言継自筆の『頼政集』の覆製が所蔵されていました。そちらを見てみると、崩し字なのであんまり自信をもって読めないのですが、

これもどうやら「とどめおきて」となっている(正確には「をきて」ですね。意味としては、旧かなでも「おきて」が正しいようです)。

実は、それもそのはず、『源三位頼政集全釈』が底本にしたのがこの山科言継写本(阪本龍門文庫蔵)なのでした。

山科言継は戦国時代のひとですから、平清盛と戦った源頼政とは大きく時代が異なっています。『続千載和歌集』さえ、編まれたのは頼政の時代から140年近く経ってから。

伝言ゲームが発生した可能性は、大いにあります。

図書館には『頼政集新注』(青簡舎)の上中下が所蔵されていました。こちらも念のために見てみました。

あまり期待していなかったのですが、

なんとこちらには、「とどろく」で出ているではありませんか!

おお、ここにあったのか……と思いましたが、この本は2014年刊行ですから、塚本邦雄(2005年没)が見ていたとは思われない。当然、底本が問題です。

底本は凡例にあり。見てみると、底本は宮内庁書陵部蔵桂宮本『源三位頼政集』となっています。

宮内庁か……。

『頼政集新注』は丁寧で、桂宮本を底本としつつも、ほかのバージョンとの交合をしています。

それによれば、桂宮本以外に、国立歴史民俗博物館蔵高松宮伝来禁裏本が、「とどろく」としている、とのこと。

それ以外のバージョン(たとえば下冷泉家旧蔵本や宮内庁書陵部蔵松浦静山旧蔵本など)では、漢字の閉じ開きは違えど、「とどめおく」となっているそうです。

『頼政集新注』ではこの部分を、〈「心」を「とどろく」とする例は見られない〉として、他本により校訂し「とどめおく」が正しいとしています。

ただ、私はどうも、素人っぽい疑問をぬぐえないのです。

「心」が「とどろく」のが変な用法だとするなら、桂宮本と禁裏本が「とどろく」となっているのは、どうしてなのでしょう。

当時の常識に照らして変だとされる言葉というのは、書こうと思ってもなかなか書けないものです。

桂宮本、禁裏本を写した人は、少なくとも「『心』が『とどろく』? そんな気持ち悪い日本語、俺には書けねえ!」とは思わなかった。

そして実を言えば、「とどめおく」の場合、私には歌の意味がよくわからない。

もう一度、歌を載せます。

のせてやるわが心さへとどめおきて ねたくもかへすむな車かな

「さへ」は、現在の「さえ」とほぼ同じ意味のようです。

「心さえも留め置いた」とするなら、ほかに留めたものがなければならない(心さえも留め置いた。まして体は当然留め置いている、という感じに)。

しかし起きたことは、頼政が送り出した車が、ただ戻ってきただけです。

これを、「我が心さへ」留め置いたと言えるのでしょうか。

別の疑問があります。

心はどこに留め置かれたのか?

もし車の中だとすると、「とどめおく」という動詞でいいのかな、という気がします。

とどめおいたのは、車を送られた相手ということになるでしょう。名前が出てきませんから、ここでは仮に、ひととしておきましょう。

車を送られたひとは、頼政の心をとどめおくという能動的な行為をしたのではなく、単に放っておいた、そのままにしておいた、受け付けなかったのではないか。

あるいは、能動的に何かをしたとするなら、頼政の心を送り返した、跳ね返した、あるいは無にしたのではないか。

ならばたとえば、

のせてやる我が心さへそのままに 妬たくも返す空車かな

のせてやる我が心さへ見もやらで 妬たくも返す空車かな

のようになるのではないか(よしあしはさておき、少なくとも意味はわかりやすい……かな?)。

ひとの行動(あるいは無行動)と「とどめおく」という動詞が、ちょっと合わない気がするのです。

一方、頼政の心は車を送られたひとのところに留め置かれたのだと考えてみましょう。

この場合、たしかに「とどめおく」という言葉はしっくりきます。まさに、とどめている。

ただそれだと、心はひとに届いている、ひとは心を受け取っているんですよね。

車を返すという行為と、心がひとのところに留め置かれているという表現が、なんだか噛み合ってない気がする。

平安時代は、贈られた心を受け取ることは相手の心を無下にすることだ……という認識があったのでしょうか。

これもなんとなく、そんな気がしないのです。

では、もしも……もしも頼政が詠んだのは「とどろきて」だとしたら、歌の意味はどうなるでしょう。

牛車は馬車ほどうるさくありませんが、タイヤにゴムはなく、道路にアスファルトはない時代です。車輪がまわるごとに、「ガタ……」「ピシ……」と音がしたでしょう。とどろいたのではないか。

つまり歌の意味は、

送った車を空車で返してくるなんて、にくらしくって俺の心までガタピシいってるぜ!

ぐらいになるでしょうか。

少なくとも、「さへ」は素直に訳せます。

「空車」と「とどろく」が縁語だとする例は、きっと他にないでしょう。しかし、「空車」が和歌に使われること自体、この歌がどうやら初めてだったことは考慮してもいいのではないか、と。

念のためですが、私は、学者が調べ、考えて判断したことは尊重します。即席で学者に疑問を呈するのが妥当とは思っていない。

この歌は「とどめおきて」なのだと判断されたことにはきっと理由があり、頼政は九割九分まで、「とどめおきて」と詠んだのでしょう。

ただ少なくとも、「とどめおきて」ではなく「とどろきて」だろうと判断した人が、この世には一人いた。

塚本邦雄です。

『王朝百首』をつくるとき、校正者からは必ず指摘が入ったはずです。「群書本では『とどめおきて』となっていますが、ママOK?」と。塚本邦雄はそれに対し、「OK」と返している。

ここにもひとつの判断があったはずだと、私は思います。

なので私は、ふと考えてしまいます。

斬新な表現「沖の石」を編み出した二条院讃岐の父、源頼政は、斬新な表現として、「車」から連想して「我が心さへとどろきて」と詠んだ。

しかし、誰かの誤記か、あるいは「心がとどろく……これは間違いだな!」と判断した誰かによって「我が心さへとどめおきて」と伝えられた。

頼政は苦笑いして、平等院の片隅で、「心がとどろくって、そんなに変かな。俺、いけてると思ったんだけどな」と呟いている……。

(そして後ろで二条院讃岐と源仲綱が「あれはさすがにアヴァンギャルドすぎるよね」「ね」と言い合っている)

私はつい、そんなふうに想像してしまうのです。