第7章 太陽再生への祈り

冬至・戸隠奥社

2006年の冬至の未明、長野県にある戸隠神社奥社に向かう参道をNBS長野放送のクルーとともに黙々と歩いていた。

例年ならスノーシューかスキーを履いて辿る雪道のはずだが、この冬は異常な暖冬で、参道にはまばらに雪がついているだけで、登山靴のままで歩いて行くことができた。気温が最も下がる明け方なのに、しばらく歩くと汗ばんでくるほどだった。

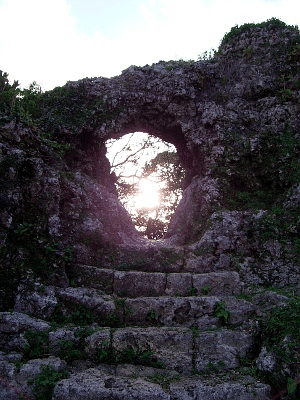

この参道は、総延長2kmある。そのほとんどが直線で、両側には杉の大木が居並んでいる。その参道がほぼ終わりかけるところに楼門があり、ここに差し掛かったとき、ちょうど木立の間を縫って登ったばかりの太陽の光が差し込んできた。立ち上る汗の蒸気と吐く息が、舞い上がる金粉のように輝く。振り返ると、木立の影と太陽の光が描く縞模様が、参道を真っ直ぐに伸びてきていた。

この参道は戸隠奥社の真向かいに位置する怪無山の頂上を割って登る冬至の朝日に焦点を合わせ、その光が奥社へ向かって真っ直ぐに射しこむように設計されているのだが、300年あまり前に植えられた杉並木が巨木となって枝葉を広げているため現在では参道の先に冬至の太陽を見ることはできない。

しかし、奥社まで辿り着くと、風景が開け、怪無山の頂きを離れたばかりの太陽が真正面から奥社の本殿にその光を差し掛ける光景に出会うことができた。ここまで来ると、いくら暖冬とはいえ周囲は真っ白な雪景色で、そこにオレンジの太陽の光が満遍なく注いでいる。その中で、峻険な鋸歯状の峰を連ねた戸隠山を背にした奥社の本殿が特別光り輝き、奥に掲げられた丸い鏡には、冬至の太陽がそのまま飛び込んでしまったかのように映り込んでいる。

戸隠奥社の祭神は天の岩戸をこじ開けた天手力雄命(アメノタジカラオノミコト)とされる。

天界での須佐之男尊の狼藉に堪忍袋の緒が切れた天照大御神は、天岩戸と呼ばれる洞窟に閉じこもってしまう。天照太御神=太陽を失った世界は、闇に包まれ、様々な禍事が猖獗を極める。なんとかしなければと、神々が相談し、天岩戸の前で天宇受賣命(アメノウズメノミコト)に踊らせるが、天宇受賣命があられもない姿で踊る姿に、神々は爆笑する。その声に興味を唆られた天照大御神が、天岩戸の扉を少し開けて表をうかがい、その瞬間を待ち受けていた天手力雄命が、力任せに扉を開き、再び世界に光が戻った。それが天の岩戸の神話だが、天手力雄命が力任せに開いた扉は引きちぎられて空に舞った。それが、飛んできて地面に突き刺さったのが戸隠山とされる。

鋸歯状の峰を連ねて、垂直の壁のように奥社の背後に聳える戸隠山は、たしかに引きちぎられた巨大な岩の扉のように見える。

穏やかな光に包まれ、風もなく、ぼくたち以外に人影はなく、ただ、本殿に隣接した建物で唱えられる般若心経の心地いいリズムが漂っている。修験道場として古代に開かれた戸隠は、いまだに神仏習合の色を濃く残している。今の時期、ここに宮司は常駐しているわけではないだろうから、この冬至の朝のためにやってきた神職だろう。姿は見えないが、その声からまだかなり若い人のようだ。彼は、般若心経を唱え終わると、引き続いて大祓詞を朗唱しはじめた。

経にしても祝詞にしても…というよりも仏教にしても神道にしてもと言ったほうがいいかもしれないが…自然と人間との位置関係をイメージし、人間という小さな存在が「祈り」を通して巨大な自然に働きかけていこうとするその思いはまったく変わらない。

かつてここを修行の場とした修験者たちは、未明から禊をして身を清め、この同じ朝日を拝して祈りを捧げただろう。そして一日冬至の太陽の再生を祈り続け、夕方には盛大な護摩が焚かれた。太陽が戸隠の峰の向こうに沈むと、熾となった護摩の火が均され、この年の行の締めくくりとなる火渡りが行われた。実際にそれを目にしたわけではないが、そんな昔の光景がありありと浮かぶ。

仏教も神道も、そしてその両方が習合した修験道も、元を質せば自然信仰に行き着く。それは、世界中の古い信仰全てにいえる。そんな自然信仰の一つである太陽信仰においては、冬至には太陽が死ぬとされた。冬至に行われる祭りは、死にゆく太陽に向かって祈りを捧げ、太陽再生のために力を送るものだった。そして、人が祈り、太陽に力を送るからこそ、いったん死んだ太陽も翌日には生き返ってくると考えられた。

アイヌには「チャランケ」と呼ばれる儀式がある。人が猟の最中の事故で不慮の死を遂げたり、村に疫病が流行ったりしたとき、あまたある神々の中から、これに関わったと思しき神を呼び出し、その理不尽な行いを叱責し、行いを改めなければ、二度と祀りあげはしないと迫る。神がその非を認めて反省すれば、今まで通り神として祀られることになる。

アイヌにとって、神(カムイ)は尊重し崇めるべき存在ではあるが、神が神であるためには、アイヌ=人間が崇めなければならないというバックボーンがある。アイヌが神として崇めなくなれば、その神は神の座から転落してしまう。アイヌ=人間は祈りを捧げることで神のアイデンティティを保証すると同時に、自らの祈りの力を信じている。だからこそ、チャランケという儀式は成り立つ。

自然信仰とはそういうものだ。自然の中にあるあらゆるものに神性を認め、これを敬う。同時に、大きな自然の中で人間も同じような神性を持った創造物であり、人間の祈りには神性に裏付けされた力がある。人間個々の力は卑小で頼りないものだが、それがより集まり、「祈り」として放たれると、大いなる自然の中で波及してゆき、しまいには宇宙すら動かせる。その世界観は、現代の複雑系でいう「バタフライ効果」と同じではないか。

太陽の光に浮かび上がる不動明王

2007年から昨年にかけては、冬至の日は近所や都内の寺で星供(ほしく)に参加した。密教系の寺で行われることの多い星供は別名「星供養」、「星まつり」とも言われ、冬至の午後の護摩焚きから始まる。善男善女が堂に篭り、ここで護摩が焚かれ、その火によって一年の穢れを祓う。「星」とは、北斗七星の7つの星の一つを生年月日に基づいて「本命星」と定め、その星を天で自分に対応する星とする。護摩の火に載せてその本命星へ祈りを捧げる。

これは宿曜道などと同じで、天における不動の星である妙見(北極星)とその守護役である北辰(北斗七星)を崇める妙見北辰信仰から発している。そして、冬至における星供は、さらに古い太陽信仰と混交している。6章でも紹介したように、太古にヨーロッパのケルトなどによって行われていた太陽再生を願う冬至まつりが、キリスト教で形を変えてクリスマスとなったように、太陽信仰と妙見北辰信仰が混じり合って、冬至の星供となった。

この数年、星供に尋ねたのは小田急線喜多見駅にほど近い喜多見不動だった。レイラインハンティングでは、小田急線が鹿島神宮と富士山を結ぶ冬至の入日ラインを意識してルートが決められていることを紹介したが、それがもっとも顕著に現れているのが、下北沢と狛江間の10kmあまりの直線路で、これは鹿島神宮-富士山ラインとぴったり一致している。そのラインの西の端に喜多見不動は位置している。

喜多見慶元寺の境内外仏堂として明治9年に建てられた喜多見不動は、多摩川に沿った河岸段丘である立川崖線の中腹にあって、西に開け、丹沢の山々と富士山を見渡している。

この仏堂の裏手の崖には小さなトンネルが掘られている。奥行きは5mあまりで、普段はその奥までは光が届かず、何があるのか判別できない。ところが、冬至の夕方に日が西に傾くと、このトンネルにまっすぐその光が射しこんでいく。突き当りには不動明王像が安置されていて、太陽の光は、日没の一瞬、この像を浮かびあがらせる。オレンジ色の夕陽は、剣を構えた厳しい表情の不動明王が炎の中にたち現れるような視覚的効果を生み出している。

堂の中で般若心経の読経に揺れる護摩壇の火を見つめているうちに、夢と現の間を彷徨うような感覚となる。地にしっかりと足がついていないようなその感覚のまま、堂から出てトンネルに入ると、そこには揺れる炎の中に立つ不動明王がいる。そして、不動明王に手を合わせて、トンネルの出口に向かおうと振り向くと、そこには、丹沢の山の端に今まさに没しようとしている太陽がある。思わず、再び不動明王のほうを振り向いて見ると、その厳しい表情は、その前で手を合わせる自分に向けられたものではなく、今このときの太陽に向けられているものだとわかる。大日如来の化身として地上に降り立ち、人を導くのが不動明王だが、この冬至の不動明王は、本来の姿である大日如来=太陽に向かって厳しい表情を投げかけ、決然とその再生を命じているかのようだ。

不動明王といえば、目黒の不動明王は池の中にあって、池面に射した陽の光が反射して、不動明王の体とその後背が、メラメラと燃える炎の中にあるように見える。

今のよくできたCGやFSXなら精細極まりないリアリティで、架空のものをこの世にあるように表現するが、それはあまりにも直截すぎて、第一印象で「凄い!」と感じさせるだけで、それ以上の感情的な奥行きはない。

ところが喜多見にしても目黒にしても、リアルなCGと比べるとビジュアル的には稚拙といえるようなものだが、ただ炎に包まれているように見えるというだけでなく、計算されたファクターがいくつも折り重なっているため、視覚的な効果が遥かに増幅され、深い感動を呼び起こす。どんなファクターかといえば、まずそれは、いつでも再生可能なものではなく、ある特定の瞬間に特定の条件が揃った時だけ見られる現象であるということ。そして、その現象に先立つ儀式があったり、歴史や由来によって、向かい合うものの心の状態があらかじめ高められているということが挙げられる。さらに、自分が稀有な瞬間に立ち会っているという感覚と、この光景を演出した者たちの思いに共感することで、この体験は、深い印象を残す。エンタテイメントのCGが、所詮は時間つぶしの「消費」でしかないのに対して、炎の中に浮かび上がる不動明王との出会いは様々な人々にそれぞれの思いを喚起し、心の変性をもたらす「創造」のきっかけとなる。

喜多見不動では、不動明王と対面した後、堂の前に戻ると、唐茄子入の汁粉が振舞われ、柚子を手渡される。トンネルの中から眺めた太陽はまさにこの柚子と同じ色と形で、これを持ち帰って湯船に浮かべれば、甘酸っぱい香りに誘われて、不動明王とともに太陽再生を願った祈りの風景が蘇ってくる。

冬至・生島足島神社

2006年の冬至へと話しを戻そう。

この日は、戸隠奥社で冬至の朝日を拝した後、白馬に移り、この地に点在する冬至の日の出方向を指す寺社や遺跡をくまなく取材した(その詳細は、拙著『レイラインハンター』・「白馬の風切地蔵」に詳述)。

白馬での取材を午後の早い段階で終えると、上田市にある生島足島神社へと急いだ。そして、ここで冬至の入日を待った。

生島足島神社は、本殿が立地する平らな地面そのものをご神体とする面白い神社で、この場所を大きな俯瞰で眺めると、ちょうど本州の中心に位置することが神社の聖性の源となっている。地元では、昔から「日本のヘソ」と呼んできた。人体の中心が丹田にあって、ここに体を巡る気が集中するように、本州という「身体」の丹田がまさにこの場所であり、本州を巡る「気」がここに集まると考えたわけだ。そのわりには、いかにもエネルギーが満ち溢れるといった雰囲気ではなく、こじんまりとした穏やかな空気が漂う場所で、境内をアヒルが我が物顔で散歩し、人が来ると自分から近寄って、餌をねだる長閑な光景がある。

「日本のヘソ」であるかどうかはともかく、この生島足島神社を最も特徴づけているのは、その参道だ。北西から南東へと本殿の前を横切る参道は、南東側を向けば、ぴったり夏至の朝日が登る方向にあたり、北西を向けば、冬至の入日の方向に重なっている。

この日は、戸隠奥社でともに朝日を拝したTVクルーと一緒に、夕陽を待って境内に佇んでいた。

白い法被姿の氏子たちが境内を掃き清め、隅のほうに集めた落ち葉を焚いている。その紫の煙が細く真っ直ぐに立ち上り、冬空に吸い込まれていく。

日がだいぶ傾くと、近所の人たちが集まり始めた。参道を跨いで建つ楼門の下には、いつしか小さな人垣ができ、彼らは皆、北西に伸びる参道の向こう、50mほど先に建つ鳥居にじっと視線を据えている。そこには、冬至の太陽が掛かりはじめている。

ぼくは、いったん楼門から離れ、鳥居の外側に立って、境内のほうを眺めた。

背後から陽の光を受け、鳥居の影とその内にある自分の影が参道を斜めに横切っている。それが、太陽の動きとともに、参道と重なり、そして、まっすぐに本殿にまで伸びていく。この光景を見て、ある直感が閃いた。鳥居は人間が神社へ立ち入るための入り口なのではなく、神格化された太陽の通り道なのだと。

急いで楼門のほうへと戻り、参集した人たちと一緒に太陽を見つめる。

このとき、冬至の太陽は鳥居のちょうど中心にあって、そこから光を投げかけている。正面に位置する鳥居の影は長々と伸びて、今では楼門と重なり、参道は、ただ冬至の太陽の光のみが射し込んでいる。

神社参詣の基本的なマナーとして、参道の中央を歩いてはいけないと言われる。参道の中央は「正中」といって、神様の通り道なのだから、そこに立って神様の通行を邪魔してはいけないと。鳥居の中心にある太陽から伸びた光は、まさに正中を通って本殿まで導かれている。このとき、天上の世界と地上の世界はつながれ、人々の太陽再生への祈りの導管となる。これを塞いでしまったら、天と地の繋がりは断たれ、祈りは届かなくなってしまう。また、夏至の日にもたらされる太陽からの恵みも同じように、正中をあけておかなければ正しく地上に届くことはできない。

「正中に立ってはいけない」という言葉は、単なる概念として理解しているだけではリアリティはない。ところが、こうして冬至の太陽を迎え入れる生島足島神社の構図の中にいれば、それは紛れも無い現実としてつきつけられる。

楼門に佇み、この光景を眺めていた人々は、ある者は歓喜の声を上げ、ある者は言葉を飲み込んでじっと太陽を見つめている。その誰もが自然に両手を合わせ、太陽に向かって言葉にならない念を送っている。

みんなが見つめるその太陽は、遠くの山の端に掛かったかと思うと、ほんの一瞬で没してしまった。太陽を見守っていた人たちは、感動的な映画のエンドロールに向き合って余韻に浸るように、日が没してもなおしばらくそこから離れなかった。ぼくも、その場に立ち尽くしたまま、今、目の前で展開した光景の意味を考え続けていた。

その晩、宿に戻ってから近くの温泉にいくと、湯船にはたくさんの柚子が浮かんでいた。それで体が芯から温まり、一日動きまわった疲れもあって、冬至の夜は夢も見ずにぐっすりと眠った。

翌朝、早起きして夜明けの太陽に向かうと、生まれ変わった太陽が新たな光の恵みを投げかけてくれているように感じた。

神社の構造や季節ごとに行われる寺社での儀式は、人と自然との関係を再認識させ、穏やかに共生していく感覚を呼び覚まさせてくれるものだ。そうした古来からの知恵が廃れてしまったことに、今の住みにくい世界が出来上がってしまったことの要因がある。

せめて冬至の日に、こうした人と自然との関係を実感させてくれる場所を訪れ、か弱く見える太陽に向かって再生への祈りを捧げれば、自分たちを取り巻き、生かしてくれている自然への感謝の気持ちがあらためて沸き上がってくることだろう。

■参考■

●戸隠奥社

戸隠神社は、奥社・中社・宝光社・九頭龍社・火之御子社の五社からなる。中社が一番規模が大きく、門前町を形成して、宿坊とともに名物の戸隠そばの店が立ち並ぶ。平安時代末は修験道の道場として栄え、戸隠修験は大峯や出羽と並ぶ修験の一大勢力だった。「戸隠十三谷三千坊」と呼ばれ、比叡山、高野山と共に「三千坊三山」と称された。奥社へ向かう2kmあまりの直線の参道は、かつては戸隠山とそれに向い合う怪無山を挟んで、冬至と夏至の太陽の光が辿る道となっていたが、江戸時代に植えられた杉が巨木となって、見通しが効かなくなった。

・交通

JR長野駅から「バードライン経由戸隠高原行き」バス。宝光社:宝光社宮前下車、中社:中社宮前下車、奥社:奥社下車。冬季は奥社へのバスはないので、中社からタクシーで奥社へ

●星まつり

あまり知られていないが、全国各地の真言や天台系の寺では冬至の星まつりが行われている。WEBで「星まつり」と検索すれば、各地の催しが出てくるので、最寄りの寺を訪ねるといい。本来は、夕日に向かって拝むものだったが、護摩焚きなどはまだ日の高いうちから行われることが多い。

・交通

小田急線喜多見駅から徒歩15分あまり

●目黒不動尊

正式な寺名は「泰叡山瀧泉寺」、天台宗の名刹。皇居を挟んで北東の「東叡山寛永寺」と対をなす。江戸創建の折に、寛永寺を鬼門封じの寺とし、目黒不動尊を裏鬼門封じの寺とした。一般に、裏鬼門は芝増上寺が当たるとされるが、それは徳川家康の葬儀を増上寺で行ったために出た風聞。

目黒不動尊本堂の南西にある池の辺に不動明王の像があり、水面に当たる南天の日が反射して、メラメラと燃え上がるように見える。

・交通

JR山手線目黒駅より徒歩20分。東急目黒線不動前駅より徒歩15分

●生島足島神社

北東から南西へ向かって一直線に伸びる参道は、北東側は夏至の日の出に当たり、南西側は冬至の入日に当たる。その南西側に真っ直ぐ2km行った先にある「泥宮」が本宮とされる。北東側5km先には信濃国分寺跡があり、夏至と冬至を意識したネットワークが形作られていたことがわかる。

・交通

長野新幹線上田駅から上田電鉄生島足島駅下車

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?