寿司屋の立地

日本に存在する寿司屋

私はお寿司が大好きで、1皿100円の回転寿司から、1人数万円するようなミシュラン星付きの寿司屋さんまで、さまざまな寿司屋さんに折を見つけては食べに行きます。そこでふと思いますが、いったい日本に寿司屋さんはいくつあるのでしょうか。

都市部だけではなく、港町はもちろん、山の方の町にも馴れすしや押しずしなど地域根差した郷土料理のお店が存在し、寿司屋さんが存在しない地域がないといっていいくらい日本に根差している料理ではないかと思います。

私が現在お仕事しているデータインサイトでは、地図を活用したデータ分析を行うだけでなく、飲食店の開業準備アプリ「ジュンビー」の開発も行っており、地図と飲食店の紐づけはある意味得意分野になりますので、今回は簡単に分析をしてみることにします。

寿司屋の分布

早速、寿司屋さんの数を数えてみましょう。今回はグルメサイトに掲載されている店舗のうち、ジャンルが寿司となっている店舗を抽出し、計算を行いました。

寿司屋の総数は31,923件存在していました。セブンイレブンが31,600店舗存在しますので、セブンイレブンより多くの寿司屋さんが日本には存在すことになります。

分布をみてみると下記のようになります。青い色が濃く・大きい地点ほど鮨屋密度が高いエリアとなっています。基本的には大都市に集中していますが、内陸部が薄く、沿岸部によっていることがわかります。物流の発展した現代でも、いいネタを仕入れやすい立地であることが重要であることが伺えます。

市区町村別すし激戦状況

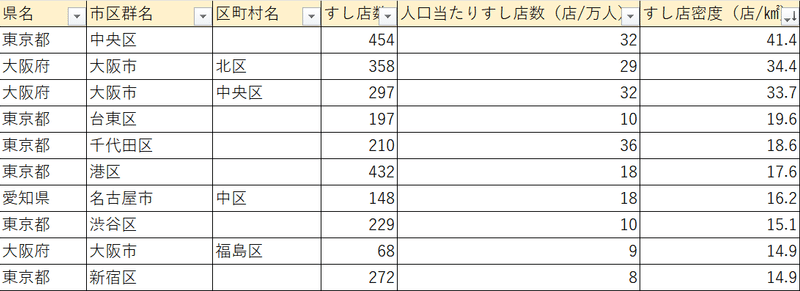

人口当たりのすし店数で色分けをすると、下記のようになります。意外と北海道や和歌山も赤くなっているのがわかります。TOP10を以外にも銀座のある中央区ではなく、千代田区になっています。また奈良県は人口が非常に少ない村にもすし店が点在している結果としてTOP10に顔を出しています。

面積当たりでみると下記のようになります。ほぼ人口密度に比例したようなマップになっていることが伺えます。TOP10をみても大都市の中心部が名前として顔を出している結果となっています。

寿司と鮨と鮓の違い

すしには漢字表記がいくつかあり、代表的なものは「鮓」・「鮨」・「寿司」がありますが、それぞれどのような意味があるでしょうか。

東京すしアカデミーによると、元々の漢字は「鮓」であり、すしがもともと今のような魚の切り身と酢飯を合わせた料理ではなく、鮒ずしに代表される、川魚を塩と米で発酵させた保存食であるなれずしのことを指す漢字として使用されていたようです。古い漢字であるため、関西で使用される傾向にあるようです。

つぎに使われるようになった感じは「鮨」であり、これはもともと中国では塩辛を指す漢字であったものが、だんだんとなれずしも指すようになり、この漢字が日本へ伝わったときにいまのすしを指すようになったといわれています。「鮨」は主に、握りずし、押しずし、棒ずしなどに使われたことから、握りがメインである江戸前のすし店が好んで利用する傾向にあるようです。

"違いがわかる辞典"によると、「寿司」は江戸時代に縁起担ぎで作られた当て字であり、「寿を司る」の意味から名づけられているようです。かっぱ巻き、稲荷寿司、手巻き寿司、五目寿司など、ネタに魚を使わないすしには「鮨」や「鮓」の漢字は適していないが、「寿司」は当て字であるため、ネタの種類を問わず使える感じであるとのことです。

ではこの漢字は本当に分布に違いがあるのでしょうか。実際に見ていきましょう。

まず全体としての分布はこのようになります

37%が店名にすし系の言葉入れておらず、ついで30%が「寿司」、15%が「鮨」をつかい、「寿し」と「すし」が10%弱でほぼ同数、ほんの0.5%程度が「鮓」を使っているという結果になりました。

また、価格帯別に店舗名をみると下記のようになっており、高級店になるほど「鮨」を使う店舗が多い傾向があります。これはおそらく、東京の高級店が多くこの漢字を使っているためと考えられます。

さてそれでは本題の地域による分布ですが、まずは「寿司」の分布は下記のようになります。全国的に広がっていますが、東京・東海・近畿が多い印象です。

続いては「鮨」ですが、下記のようになります。東京に一極集中しており、西日本が比較的少ないことが伺えます。

3番目は「すし」ですが、下記のように、「寿司」に近い分布ですが、より、大都市に分布が集中しているように見受けられます。

4番目は「寿し」ですが、下記のような分布となり全国的に広がっていることがわかります。ただし、今回の密度マップはスケールをそろえず、分布の集中度の最も高いところに合わせて色付けを行っているため、むしろ、東京や大阪は人口当たりで考えると少ない分布になっている可能性があることにご注意ください。

5番目は「鮓」です。結果は下記のようになり、圧倒的に近畿に集中していることがわかります。これは語源である馴れずし文化が発達していることや歴史があることが反映されている結果であると考えられます。

なお、すしを表す言葉含まれない店舗名で運営されている店舗の分布は、下記のようになっており、全国的に広がっていますが、やや西日本の方が多い傾向にあることが伺えます。

なお、各市区町村で最も多い店舗名タイプで色分けをすると下記のようになります。やはり、絶対量としてその他が多いため、全国的にその他が多くなっておりますが、地域性が見え面白いですね。なお、「鮓」がつく店名が最も多い市区町村はなさそうです。今後余裕があれば町字単位の分析もやってみたいところです。

まとめ

寿司屋の分布には地域性があり、また店舗名にも特性があることがわかりました。ほかのジャンルに関してもなにか面白い切り口があれば今後も分析して載せていきたいと思っています。

最後に

私の働くデータインサイトでは、"地図×データで新しい未来をつくる" ことを目指して、様々なデータとテクノロジーを活かした取り組みを進めています。

現在、コア技術である地図AIエンジンを活用したモバイルアプリを開発・運営しており、事業拡大のためにデータサイエンティスト、アプリエンジニア、フロントエンジニア、デザイナーの仲間を募集しております。

ご興味いただける方は遠慮なく私か、こちらまで(https://datainsight.jp/contact)ご連絡いただければ嬉しいです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?