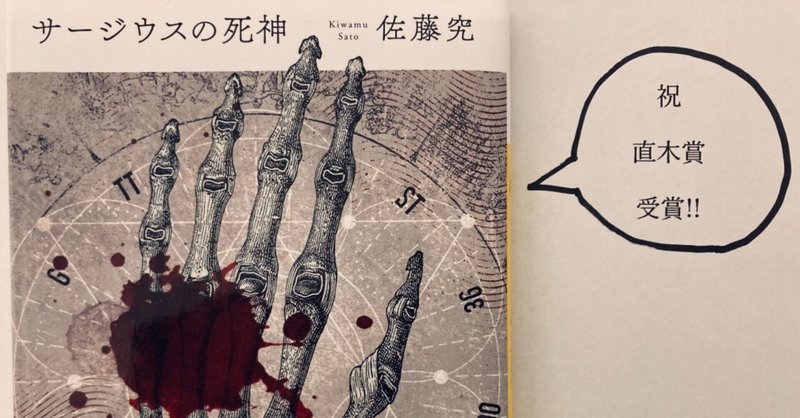

【解説】 新・直木賞作家の真のデビュー作──佐藤究『サージウスの死神』

『テスカトリポカ』で直木賞を一発受賞! 新・直木賞作家、佐藤究の真の(最初の)デビュー作の文庫版巻末に寄せた解説を公開します。

「究める」にキワモノ(=社会の許容範囲すれすれの個性的なモノやヒト)の意味を重ね合わせたペンネームを持つ、佐藤究は、今もっともハリウッドとタイマンを張れる、骨太のエンターテインメント作家だ。

猟奇殺人鬼一家に生まれた高校生の少女が、自室で惨殺された兄の死の謎に迫る、『QJKJQ』(二〇一六年)で第六二回江戸川乱歩賞を受賞し再デビュー。近未来日本で勃発した「京都暴動」に巻き込まれた霊長類研究者が、事件の謎を解く過程で人類の起源にまでタッチする、第二作『Ank: a mirroring ape』(二〇一七年)は第二〇回大藪春彦賞&第三九回吉川英治文学新人賞をダブル受賞した。

この一九七七年福岡県生まれの作家は、実は二七歳の時に純文学のフィールドでデビューしていた。当時のペンネームは、佐藤憲胤。第四七回群像新人賞優秀作を受賞した、純文学作家としてのデビュー作が、このたび一五年越しに初めて文庫化されることとなった『サージウスの死神』だ。佐藤究のルーツは、これだ。

まず気付かされるのは文体、文圧だ。書き出しは、<いつも通りの日常だった。ただ少しちがったのは、昼食を外に食べにいく時間があったということだけだ>。徹夜明けの「俺」(のちに明かされる名前は華田克久)は、ブラック職場という以外に呼ばれようのないDTPデザインの会社で、デザイナーとして働いている。直前までやっていた仕事は、<秋に備えるメークアップ特選情報。それは俺のような人間にはとても向いている作業とはいえなかった。だが俺がやらなくてはいけない仕事だ。そしてそれは俺の現実だ。現実はゆっくり俺を蝕んでいく>。

一文が短くて、速い。目にした瞬間読み終える、刺さる文章を重ねることで、物語に律動を呼び込み、読者の関心を先へ先へと連れていく。一人称の語りにおける文体とは、文字どおり主人公のボディ、その人物の身体特有の五感であり、心内に渦巻く思弁だ。<現実に過去を食われ、現在を食われ、未来を食われる。魂はカネを稼ぎながらゆるやかに腐っていく>。「現実」が彼を蝕むならば、いったいどうすればいい? 物語はすぐさま、回答を差し出す。会社の外へ出た「俺」は、予期せぬ出来事に遭遇する。

<額に水滴が当たった。雨かと思って俺は空を見上げた。八月の空はよく晴れていた。ビルの谷間を雲が泳いでいた。俺の左側にある十階建てくらいのビルの屋上に人影があった。人影は柵を越えて、ビルの屋上の縁に立っていた。その人物は太陽を背にしていて、まったくの影にしか見えなかった。そして、なぜだか俺と目が合った。人影は、まるで空に映った俺自身の影のように思えた。影は音もなく俺の方へ落ちてきた>

投身自殺の唯一の目撃者となった「俺」は、死んだ男と最後に「目が合った」ことを理由に、「俺があんたを殺したも同然なんだ」と思う。もちろん、そこに因果関係などありはしない。しかし、その認知をあえて採用することで、死を我が身に引きつけ、たった一度きりの生を再認識することとなる。

他者の自殺をきっかけに、主人公の意識が変容するさまを描き出す。そうした物語は古今東西、決して少なくない。純文学では藤沢周の『オレンジ・アンド・タール』(二〇〇〇年)、エンタメでは第三六回横溝正史ミステリ大賞を受賞した逸木裕の『虹を待つ彼女』(二〇一六年)、武田綾乃の『その日、朱音は空を飛んだ』(二〇一八年)などがある。恋人の自殺が物語の実質的な起点となっているという意味では、村上春樹の『風の歌を聴け』(一九七九年)もそうだ。ジャンルを小説以外にも広げれば、サンプル数は一気に広がる(例えば、黒沢清監督が手がけた二〇〇一年公開の映画『回路』)。物語の王道の導入のひとつ、と言ってしまってもいいかもしれない。しかし、その導入の先で、『サージウスの死神』のような軌道を描く物語はいまだかつて書かれたことがない。

<目を閉じると空からゆっくりと落ちてくる影が見えた。あの瞬間、俺は何を思った?(中略)この影は俺には当たらない。俺はそう思ったのだ。俺はそう賭けたんだ>

それに勝ったという成功体験が……いや、彼の生活においてこれまで存在しなかった「賭けた」という経験そのものが、己の人生に本来満ちていたはずの「リアリティ」を蘇生させる。そして、会社の同僚の仙崎に、思わず「ギャンブルって楽しいか?」と言葉をかける。ギャンブル中毒の仙崎に連れられて地下カジノへ足を運び、ルーレットの台へと辿り着く。

なぜ他のギャンブルではなく、ルーレットなのか? 競馬やポーカーなど、戦略や知識、勝負勘が重視されるギャンブルとは異なり、ルーレットの勝敗を決定づける要素は「運」もしくは「偶然」だ。だからイヤだという人もいれば、だからこそハマる、という人もいる。ドストエフスキーが『罪と罰』と同時期に執筆した小説『賭博者』(一八六六年)は、ドイツの架空の街ルーレッテンブルグのカジノで、ルーレットにハマる青年を描いたギャンブル小説(というジャンルが世の中にはあるのだ!)の金字塔だ。主人公のアレクセイはルーレットの魅力について、こんなふうに語る。「ぼくのなかにある種の奇妙な感覚が、運命への挑戦とでもいおうか、運命の鼻を明かしてやりたい、運命にべろを出してやりたいという願望が生まれた」(亀山郁夫訳)。

『サージウスの死神』の主人公もまた、日常生活では鳴りを潜めている「運命」の存在を感知し、その「鼻を明かす」ために、地下ギャンブルの行脚を始める。ドストエフスキーの主人公との決定的な違いは、「俺」は脳内でルーレットの玉が落ちる数字を思い浮かべる、という異能を開花させるところにある。こうした展開も、これまでの小説では描かれることのなかった物語の軌道だ。賭ける。勝つ。カネが手に入る。うん、とてもラッキーだ。その能力は発揮できる日とできない日があるとはいえ、できるかできないかは、自分の感覚ではっきりとわかるのだ。でも、百%絶対に勝てることは、果たして「運命にべろを出す」ことなのか? むしろ、避けようのない運命に隷属してしまっている状態ではないか。

再び人生の「リアリティ」を喪失した主人公の前に、死神の雰囲気をまとった人物が現れる。その人物の前では、必勝のルールが通用しない——。そこから先の展開は、実際に読んで確かめてみてほしい。

率直に書こう。本作が佐藤究のルーツであり、『QJKJQ』や『Ank: a mirroring ape』と共鳴するゆえんは、エッジの効いた文体で矢継ぎ早に畳み掛けてくる物語の運動量であり、そして何よりも、人間存在の生と死を巡る思弁の豊かさにある。もしかしたら佐藤究にとって小説は、「人類とは何か?」という問いに関する、ある種の研究発表の場ではないか。そこには哲学のみならず、科学の感触があり、詩の響きがある。<詩とは、目に見えるものの向こう側を見通す力のことである>(理論物理学者カルロ・ロヴェッリの著書『時間は存在しない』より、冨永星訳)。このような状況に陥ったら、人間はどうなる? どう考える? フィクションならではの「あり得ない」状況設定を作り、その中で主人公たちに試行錯誤を繰り返させることで、現実世界にも「あり得る」何かを取り出すことに成功している。

<ギャンブルは人間の心をえぐりだすんだ。えぐりだされたものはたいてい卑しくて醜いもので、それは悪臭を放っているヘドロみたいなものだ。それはそれでいいんだ。でもそれ以外にもいろんなものが現れてくる。この世界で発見されていない物質は人間の心のなかに埋まっている。それをえぐりだすのは宗教でも科学でもない、ギャンブルだ>

優れたフィクションの創造主は、事前に物語の設計図を詳細に思い描いていたとしても、ある段階で「サイコロを振る」。出た目に驚き、その目に従って物語を構成し直す過程で、自身の想像を超えた世界を作り出す。そして、主人公たちの選択と運命に寄り添い、その責任を負う。それはギャンブルと似てはいないか? 確かに、<この世界で発見されていない物質は人間の心のなかに埋まっている>。だが、それを<えぐりだす>のは、ギャンブルだけではない。フィクションもそうだ。小説が、そうだ。この一文こそが、佐藤究のルーツだ。

最後に一点だけ、純文学として発表された『サージウスの死神』(および、純文学作家時代の二〇〇九年に刊行された作品集『ソードリッカー』)と、『QJKJQ』『Ank: a mirroring ape』との違いを記しておきたい。純文学作品は基本的に、主人公が冒頭で強烈な体験をした以後の、精神の変容を描いている。しかし、エンタメ登録された二作では、冒頭で強烈な体験をするところまでは同じだが、そこから主人公は強烈な体験そのものに着目し、その事件や現象が起こった理由を追求する方向で物語が進展していく。その結果、主人公の生を描く純文学作品は必然的にオープンエンドになり、解くべき謎を擁するエンタメ作品は、決着感のある大団円を迎えることとなる。読み心地はずいぶん違うのだ。にもかかわらず、同じ人物が書いたものであるという感触が持続していること、その現象の中に、佐藤究という作家の真髄が秘められている気がしてならない。さきほど、それは「人間存在の生と死を巡る思弁の豊かさ」と記したが、読み手によっては違った何かを感知することだろう。

『Ank: a mirroring ape』発表から、二年半が経った。この期間、佐藤究はさまざまなジャンルの雑誌から舞い込んだ執筆依頼を引き受け、その当然の帰結として、まったく相貌が異なる短編を次々に発表してきた。それらが一冊の短編集としてまとまったならば、純文学かエンタメかといった畑の違いを飛び越え、小説界にディープインパクトを与えることになるだろう。ずいぶん前から、大長編も執筆中だと聞く。

意見を変える準備はできている。次作、次々作を読んだところでまた改めて、佐藤究の作家性の真髄を語り直したい。

※2020年4月刊『サージウスの死神』(講談社文庫)巻末解説より。

※オビの推薦文は、作家の恩田陸。「言葉と肉体、破壊と知性。佐藤究の小説の驚異的なバランスは、ここから始まっていた」──。佐藤究+恩田陸の対談(記事タイトルは「ライバルはハリウッドじゃない、ピラミッドだ!」)は、こちらから読めます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?