生きづらくない人 第7回 |ai|体のなかに生まれた愛を、表現(アウトプット)すること

aiちゃんは尾道から20キロほど自転車にのってぼくのアトリエまでやってきた。真夏の瀬戸内海を渡って。

「いやー朝は曇ってたから余裕だと思ったけど、日がガンガンさして疲れたけど、景色は綺麗だし、体を動かして汗かいたし楽しかった!」

うすい緑色のノースリーブから、こんがり焼けた肌。脇には毛が自然に生えている。大きな丸いサングラス。ノーメイクで頬のあたりが、まさに今日焼けたのか、赤らんでいた。そのオレンジがかった優しい赤は、まるで天然のファンデーションのように、彼女の笑顔の自由な美しさを際立てていた。

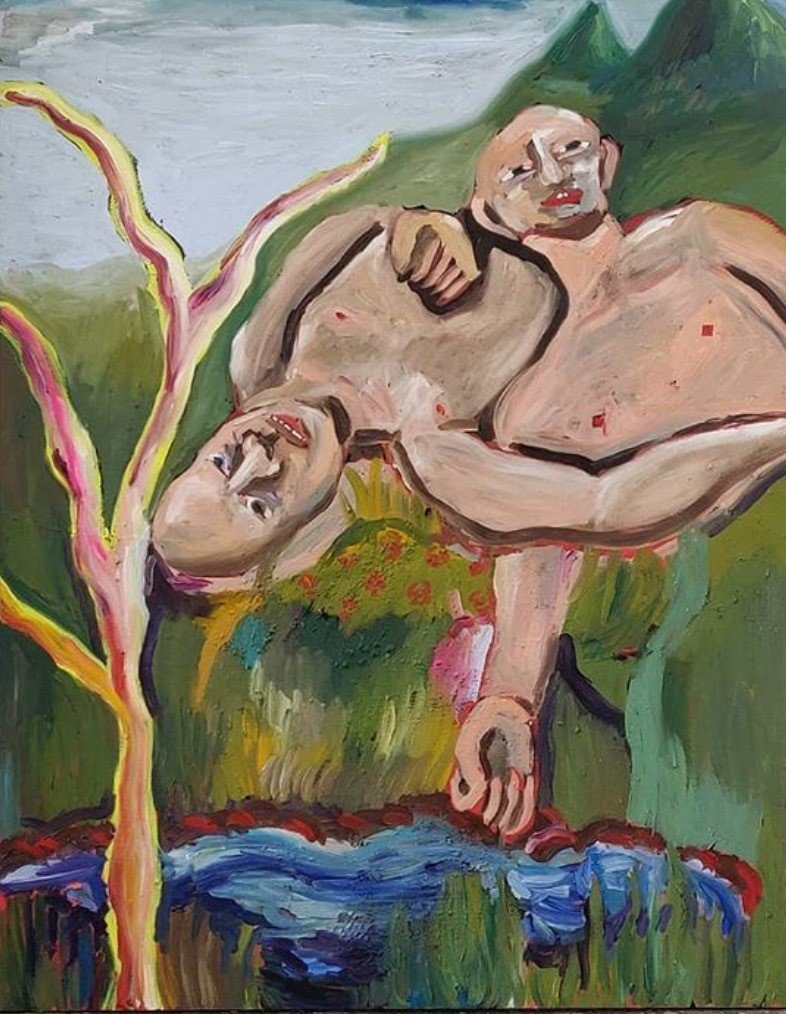

aiちゃんは尾道に住む23才の女の子。彼女の絵はぼくの感覚を刺激する。1枚の絵の世界に切り取られた人のようなカタチの生きもの。動物や自然との境界はあいまいだ。世界の断片がそれぞれの絵によって継続されているような世界観。aiちゃんが世界に描かされているような風景。

aiちゃんは今年の春に大学を卒業した。これから彼女にはやりたいことがたくさんあった。

「自給自足したいって思ってる! 畑で植物を育てるってより、自然の中になってあるものを自分の手でもぎ取ってダイレクトに口に入れる。ただ生きるってことに集中したい。あとは狩猟かな! 動物をしとめたり、自分でさばいたりしたい。絵はずっと描いてたいけど、生活できない(お金にならない)。タトゥーを入れるの好き。タトゥーの道具も持っているから、自分でも彫れる。これならお金に替えられるかなって。両親には『彫り師なんて!』と絶対に止められるだろうな。あとはね、バンか軽トラックを寝泊りできるように改造して旅して暮らしたいなあ」

春以降はカナダを長期間の旅をする予定だった。まったく予定がたたない世界になってしまった。aiちゃんの旅は中止になった。aiちゃんは大胆に行動するときもあるが、人生の予定を立てることにものすごく慎重だ。綿密に日程や予算などを計算する。aiちゃんにとってカナダ行きがたち消えたことは、大打撃だった。精神的なショックは計りしれない。フランス在住の彼ともまったく会うことはできない。カナダは彼と何かを発見できる旅になるはずだった。

インタビューの数日前にaiちゃんから膨大な手記が、メールに添付されて送られてきた。

すごくパーソナルなものなので、そもそも殴り打ちで誤字脱字ひどいし……。人に読んでもらうために書いていないので、文章もめちゃくちゃです。話をする前にこれに目を通してもらったいたらもっと話しやすいし、私自身も悩んでいるときだから。大樹さんと話すのが何か良い方向に繋がるかもしれないと勝手に思っているのでちゃんと話たくて、前情報として送らせていただきました。

8万文字近くもある膨大な手記。ここ3ヶ月ほどの悩みや不安。彼に送ったメールなど、生々しい感情が書かれていた。悩みだけではない。辛酸と寛容の間にある哲学と詩的な言葉で溢れていた。

コロナの自粛期間があけて佐世保の実家に帰った。ご両親からはいまのaiちゃんの状況を心配された。以下が23才の女子と、44才のおっさんのぼくが、9時間ほど対話したものと手記を要約した文章だ。

実家に1ヶ月くらい帰省した。生きてる価値わかんなくなってしまった。そうだ。わたしは社会的に無職だったんだ。いまはまだ何者でもない。お金。世間体。見た目。考え方。親の望むようにできないし、わたしの場合は親のしがらみが強すぎて、いつまでも自由になれない。やりたいと思っていたことが、こんなにも簡単に消えた。親が望むほうにすすまないと、自分が生きていることが否定される。「尾道はaiちゃんを野放しにさせる場所」って親に言われた。わたしは実家にもどりたくない。だけど尾道にいることが間違いのような気になって……。母親と話していたら、自分の居場所がどんどんなくなっていく感覚。奨学金っていう逃げられないものもあって、親がまわりの人に「aiちゃんどうしとらすと?」って聞かれるたびに、恥ずかしくなるらしくて。親に恥かかせてるんだって、わたし。どうして人のために生きなきゃいけないんだろう。こんなんだったら死んだほうがましだな、ほんとに。死ぬ勇気なんか、これっぽっちもないくせに、死んだほうがましなんて思っちゃったりしてさ。

絵は〝あっー〟って大袈裟にいうと大きな何かが降りてくる瞬間があって描きたくなる。月に1回ぐらいかな、大きなキャンパスに向かう。それから3日おきに作業する感じ。それが自分にとって心地よい時間。ちぢんだりひろがったりする世界が、一枚一枚絵を描くごとに繋がる。私が死ぬときがいつかわからないけど、世界はこんなだったのかと絵の全体像が見える気がしている。これらはその初めの一部。だからこれからも、ずっと死ぬまで描きつづける。わたしたちはもしかすれば、蟻にコントロールされ生きているのかもね。何かに描かされている。

「お金たまったら、免許取って安いバンを買おう。そしたら旅をしながら生活しよう。タトゥーも仕事としてやりたい! タトゥーを入れているのは、絵を肉体に固定化したいからじゃない。一つ一つの柄は、じつはどうでもいい。体のいろんな箇所に少しづつ絵柄がふえつづけるのがいい。体が絵によって変化している。わたしは脇の毛をはやしているんだけど、剃ったりしないのもそんな感じ。肉体の変化を楽しむ。

わたしの彼はノン-モノガミーっていう思想で生きている。一夫一妻ではない関係の一種で、関係者全員の同意のもとに、多重的な性愛やロマンティックな関係を営むライフスタイルのこと。彼が愛するのは一人だけど、複数人と両者合意のうえで性愛の関係を持ったりするんだって。わたしはそういう人がいてもいいと思った。彼がたとえば、わたしに隠して誰かと肉体や精神の関係があれば、不倫や浮気になってしまうけど、彼はすべてを報告してくれるから安心できていた。

わたしは小学校のとき、イジメられてた。男子はわたしの近く絶対に寄って来なくなった。わたしの体、机とかもバイキンのようなあつかいをした。男の子に対する憎悪みたいなものが芽生えたんだ。彼はすべてを受け入れてくれる。わたしをわたしのまま。

生理が終わったので、セックスしたかった。彼はノーと態度でしめした。朝、起きてすぐごめん『いつも一緒にいてそれが自然になった。仕事したらやる気にはなれないんだ』と話してくれた。なんて素直にちゃんと話してくれるんだろう。朝ごはんだけはせめてと一緒にご飯を食べる。食べ終わったあと、目があった。〝I like your eyes. Please keep it〟といったあと泣いてた。 近づいて、抱きしめる。〝It's so hard. Past is so fast.....I really wanna go back to France and wanna meet many people.........but I'll lose your eyes〟

彼に怒ってるとか面倒くさがられてるかもとかモヤモヤ考えこむ。お互いに素直がテーマだけどそんなんいいながら、彼はけっこう切れるもん。あほ。一緒にいるときは良かったけど。だけど、いまのこのフランスと日本の距離はつらい。彼はパーティの主催をしていて、そこで繰り広げられる性的な行為をメールですべて教えてくれる。素直すぎる人だから。全部隠さずに。でもわたしは嫉妬してしまう。メールの返事が返って来ないことに怒ってしまう。わたしは深く傷ついてしまった。彼は、自分の思想を知ってほしいのか、タントラという思想の記事を送ってくるの。タントラとかにたよんないと、自分を信頼できないの?

〝タントラ・セックスとは自然に神に至る道、無理をせず神にいたる道だ。究極の自然と溶け合うために、完全に本能的になること、無心になることが目標だ――女性は消えうせて究極なるものへの扉となり、男性は消えうせて究極なるものへの扉となる。

タントラは人間のセクシュアリティを定義して言う――それは絶対的な無垢、絶対的な『ひとつ』への回帰だ、と。

タントラはテクニックではなくて祈りだ。いつの間にか知らないうちにセックスを始めていた。そのことを覚えてもいない。そのときあなたはタントラのエネルギーに占有されている。そこで初めて、あなたはテクニックではない経験とはなにかを知る〟

こんなに小さくて意地汚くなった。自分が彼のことを気になって不安になって嫉妬深いなんて思いもしなかったけれど。そうだ、愛ほど矛盾したものはない。激しく求め合わないほうが良いのだと分かってればいるほど、求めてしまう。

生きてるだけで誰か(おもに家族)の重荷になってる(気がするし)。やりたいこともない。言い訳にしかならないけど、希望も夢もなんにも意味がないように思わされちゃう世の中だから。でもどうせ生きてるんだから、賢く、自分のやりたいように、ある程度社会と共存、嫌なことも無理しながら生きればいいなら、死んでても変わりないじゃん。生きることがこんなに複雑で、嫌なものを嫌だというだけで生きる権利がないなら死んだって変わりないじゃん。何を信じようと勝手じゃん、だってどこにも、真実も偽りもない。大きく二極で人類が信じてきた、神(スピったこと)、科学。この二つともがもう人類の生きる場所はない。あるのは何かを信じてるわたしとあなただけ。

ずっと考えてることがある。それは自分がつねに「どちらも言えない」という立場をとる。なぜだろう? 白でも黒でも、友でも敵でも、女でも男でもない。二項対立するものの間には、壮大なグラデーションがあるはず。わたしは、ある意味で「何も信じられない」ということは信じられる。わたしはいま選択ができない。物事の移ろいやすさや、儚さばかりに気を取られる。本質に届くまえに全てが消えて、その流れについていけない自分がいる。掴むことができないことで、それを吟味したり、理解したり、消化できず、信じるまでにいたらない。

哲学って意味ってあるのかな? グーグルで検索すれば何でも答えが出てくる便利な世の中じゃん。考え方も多様で一つになんて絞ることもできない。哲学なんて何の役にも立たないと思う。

ぼくがわかろうとしていたことと、これから徹底的に考えなければならないことのヒントが、aiちゃんの文と声のテキストにはあった。ここから先は、aiちゃんからの問いに感化されてぼくが話したことと、それから日数をおいて考えたことを書こう。

aiちゃんのご両親は「他者からどう思われるか?」という根源的な悩みを持つ、普遍的な人間だと思う。二人の悩みそのものは、否定できないんだな。ただし、「娘が世間さまに恥ずかしい」と思うのは個人の悩みなんだ。親本人が解決しないといけない課題だと思う。aiちゃんは、自分がこれからしようと思うことにワクワクしているし、恥ずかしくないでしょ? だからご両親が望むような人生をaiちゃんが生きたとしても、二人は自分で課題を解決したことにならない。それにaiちゃんは自分の人生を生きてないことになる。どうやったら、ワクワクを現実化するか? というのがaiちゃんの課題だ。両親と子どもの悩みは分離すること。親子の幸せは混ざり合うこともあるだろうけど、そうではないときはちゃんと分けたほうがいい。

ぼくはaiちゃんの手記を読んでいると、ずっと絵を描きたいんじゃないの? としか思えないんだよな。ふふふ。ぼくは絵で食えるようになるかは、どうでもいいことだと思っている。絵は描きたければ、誰でも毎日描けるんだよ。大人はそのことを忘れてしまってる気がする。

ヘンリー・ダーガーは掃除夫をしながら、宇宙でもっとも壮大な長さの小説と巨大な挿絵を描いて生を全うした。生活できる額だけのバイトしたらいいんだよ。創造することは特別なことではない。毎日できるんだ。

ぼくも毎日書くようにしている。もちろんやりたくないときもある。頭が真っ白で何もイマジネーションが浮かばないときも。ただ机にむかってペンを持って何でもいいから言葉を書いてみるんだ。すると、その書かれた言葉の反応で次の言語が生まれる。書いた時間と量は貯まっていく。それをお金に替えることはけっこう簡単なことだと、ぼくは思う。〝あっー〟って瞬間も大事だよね。直観が生まれるとき。〝あっー〟は継続によって毎日創りだすこともできるよ。集中状態を創りだす訓練だな。10年続ける気概でやってみること。すると3年くらいで何か見えてくるよ。

あとね、いますぐにご両親を納得させるのは残念ながら無理だね。ははは。

実家に住むことは避けたほうがいい。ぼくの経験では「お金」と「評価」があれば親や大人は、何にも言わなくなる。ぼくがちょこちょこメディアで作家活動が紹介されただしたのと、収入がふえた(といっても、ギリギリ生活できる程度だが)のが3年前あたりから。それからは誰も作家活動の継続を批判しなくなった。

大人が求めてくる「お金」「評価」は、絵を描くという継続のあとに現れるオマケのようなもの。世の中ではオマケが大事なんだな。大人はオマケから先に求めさせようとするんだな。手を運動させて生まれた絵と時間が、人間の人生を拡張させるんだ。

aiちゃんの彼が酔狂しているタントラの思想も興味ぶかいね。ただし彼は、自分が素直でいることでaiちゃんを傷つけていることに、ちゃんと向き合わないといけないな。ぼくは人間が意識か無意識か、その先にあるものなのか〝同じ〟とか〝一体化〟しようとする運動について考えている。これは宗教の根源に対する問いだ。

畑で野菜を育てているんだけど、たとえばトマトは一つ一つまるで別のカタチをしているんだ。味も一個一個、まったくちがう。甘いもの、酸っぱいもの。それぞれが独特の美味しさを持っている。トマトの中には種や微生物や液体や原子や多様なものがカオスとなって存在する。トマトや人間の個体は膜を持った一つの大きな生態系だ。だけど、人間は意識で簡略化してトマトを〝同じ〟にする。味やカタチを均一化して、スーパーに並べる。野菜だけではない。教育によって人間も同じにしようした。8時間もの間を平気で、机に向かって椅子に座れる子どもを作りだすために。同じことができる人間は産業化の進んだ19世紀のヨーロッパで必要だった。大量生産には、人間がたくさん必要だ。金になると釣って、自然の中に住む農夫たちも都会に誘いだした。ところがほとんどの人が工場で8時間も労働なんてできなかった。自然に合わせて生きている人たちに、不自然な生活はできる訳はない。自然人も工場で働けるように教育する場所が必要だった。それが学校だった。とりあえず、勉強の内容はなんでもよかった。8時間じっとできる人間を育てるために学校をつくった。

社会も宗教もスピリチュアルも思想も、人間の意識を同じにしたがる。

西田幾多郎という明治の哲学者がいた。彼は「人が海を美しと眺めているとき、それは対象と一体化しているときだ」と説いた。ぼくは西田幾多郎の思想自体は好きなんだけど、彼の思想は政治に利用されて日中戦争へと発展する要因の一部となった。一体化するとは、他者と自分の境界すらなくなることだ。意識のなかで一つになる。ぼくは人間とは自然の一部であると感じるている。リアルな肉感を持った感触は増している。意味からのイメージではない。土に触れると手の皮膚が温かな繋がりを感じる。意味しかない意識的な一体感を人間の群れの思想に導入するのは危険だ。この抽象的な意味を利用すれば、「天皇と一体化」「国家と一体化」も容易にできた。群れはしばしば、生命感のない意味だけで一体化してしまう。タントラの思想も結局は、雑で合理的な規律の群れをつくり出しただけだった。概念だけで同じにする思想から宗教的な生権力は生まれる。

オルテガというドイツの哲学者は『大衆の反乱』という本を書いた。そこで定義づけた大衆の意味はこうだ。彼は「エリート」「庶民」という二項対立で大衆を定義しなかった。

大衆とは、自分が〈みんなと同じ〉だと感じることに、いっこうに苦痛を覚えず、他人と自分が同じであると感じて、かえっていい気持ちになる人々のことをさす。なるほど、そうなるとエリートにも大衆的な人はいるし。庶民の中にもいる。オルテガが『大衆の反乱』が書いたのは、ナチスドイツが暴走し始めたころだった。大衆がヒットラーと意味だけで一体化することで、ナショナリズムという排他的な暴力が生まれた。ぼくは同じと抵抗するためにたった一人で絵を描く。言葉を書く。書かれた本は誰かと読んでいる瞬間だけ、ときおりつながる。読み終えるとまたばらばらになる。この祈りのような行為に、場所や群れはいらない。

哲学者のプラトンが『饗宴』という戯曲を書いた。プラトンの作品には師匠ソクラテスが度々登場する。『饗宴』の舞台はソクラテスがある飲み会に参加したときの話。この飲みの会では、エロスについて語る議論で大いに盛りあがった。

エロスとは愛の神さま。飲み会に参加した人たちは、喜劇作家、ソクラテスの熱心な崇拝者、政治家、医者、詩人など知性を感じさせる人ばかり。それぞれが、美しい言葉で、エロスを讃えた。

「エロスは愛と美しいものを求めている神さまだ」

詩人が叫んだ。ソクラテスは問いかける。

「エロスは、愛が自分にはないからこそ外部に探し求めるのではないか? 欠けている者こそ欲求するのじゃ。するとエロスは愛を欠いていて、持っていないことになる。エロスは、本当に愛の神なのだろうか?」

詩人は首を振った。ソクラテスは、ディオティマという女性の神事の大家に、エロスについて聴いたことを詩人に話した。

「エロスが、もし神ならばすべてを持っているはず。ではエロスとは欠落した死すべきものか。そうではない。死すべきものと不死なるものの間にある存在なのです。神ではなく人間との中間に位置する霊的な存在です。知恵と無知の間にあるのが愛なのです。無知な者は、自分が無知であることに気がついていないから、知恵すら求めようとはしない。エロスは愛という知恵を知ろうとしている。エロスは人間のあるべき姿なのです」

ソクラテスは何となくしかディオティマの説いたことがわからなかった。ソクラテスは何度もディオティマを訪ねて話を聴いた。

「愛の行為とは精神の面でも肉体の面でも美しいものの中で子どもを産むことです。すべての人間は身体の面でも魂の面でも、懐妊の状態にあるのです。人間の心が健やかな状態にあるとき。出産したいと感じるのです。卑しい人々に囲まれているとそうはなりません。では何のために出産するのでしょうか。出産とは死すべき運命のものが、不死を求めることです。愛はよきものとともに不死を求めます。しかし、有限である人間は必ず死にます。出産によってのみ、死すべき運命のものは不死をあずかるのです。

人間が生み出すのは、肉体の出産だけではない。魂も出産するのです。魂において懐妊している人々がいます。それは自らの手ですべての作品を創る詩人たち。さまざまな発明をする職人たち。国を治める徳を持った人たち。魂が懐妊している人は美しく気高い魂を持つ人との出会いを喜びます。その人のそばにいようと、離れていようと、その人のことを記憶にとどめながら、はらんでいた知恵を産みつけて、出産するのです。魂が出産するものが、現実で生まれる子どもよりもさらに美しく、不滅の意思を持つ『知恵の子』なのです。エロスは不完全な存在である人間が美そのものに近づくための最大の援護者なのです」

体のなかに生まれた愛を、表現(アウトプット)すること。その表現に感化(インプット)される人たち。感化は新たなアウトプットを生み出す。その表現をさらに誰かが受け取る。表現とは芸術のことだけではない。息を吐くことだって表現だ。息を吸うことで世界を感化する。

絶え間ないインプット⇆アウトプットの相互交換こそが、コミュニケーションであり愛(エロス)なのかもしれない。ぼくはaiちゃんの絵から愛を感じる。

哲学は確かに実生活では何にも役にたたない。だけど世の中にモヤモヤと漂っているものを、言葉にするって役割がある。

この〝言葉にする〟っていうのが重要なんだ。

非合理な規律だけを重視する群れの合理に、抵抗する概念を創りだすこと。それがシンプルで素直な言葉であることは間違いないんだな。たとえば平等という概念は哲学的な大発明だったんだ。だが、それがいま確実に行き詰まっている。平等は素晴らしいが、ある意味で危険であることもわかった。ある人にとっての平等は、別の誰かには差別になりうる。この矛盾を哲学は越えなければならない。残念ながら、いまのぼくには新しい概念を創造するような力はない。何故なら概念は一人で創られる者ではないから。

フランス革命が起きたように、変革は必ず訪れる。それはいまではないだろう。たった一人の哲学者によって概念はつくられる訳ではない。数百年もかけて大勢の哲学者が、考えを繋いでいったんだ。誰かの思想を、自分なりに否定もして肯定をする。独自の解釈して、さらに哲学を深める。哲学者のルソーが死者から受け継いだ思想を統合した。そして、またばらばらに分裂させた。そのときにフランス革命が起こったんだ。もちろん、フランス革命のすべてが正しかったとも思わない。反対思想者をギロチンにかけて死刑にしたりもした。無理に変化させることの歪みもあっただろう。それでも社会は変わりつづけなければいけない。無限の真理に近づくための永遠の微調整が必要なんだ。

ルソーは人間が嫌いで、社会が苦痛で仕方なかった。だがルソーは「目の前に困っている人がいたら、わたしはその一人を救おうとするだろう」と言った。人間のそんなささやかな気持ちが社会をつくらせるのかもしれない。

aiちゃんはアトリエに一泊泊まった。壊れていてお湯のでない井戸水のシャワーを浴びた。井戸水は夏でも冬でも温度が一定なので、冬には暖かく感じて、夏は冷たく感じる。ぼくは真夏にこのシャワーを浴びると震えあがって、飛びだしたことがある。悲鳴をあげずにこのシャワーを浴びたのは、aiちゃんがはじめてだった。

「気持ちよかった〜。ぜんぜん平気〜」

闇夜のなか玄関先でタバコを吸いながらaiちゃんは言った。パーマかかった黒髪はまだ濡れていた。アトリエから電球の薄いオレンジの光が、夜に漏れる。タバコの煙は夜空に吸い込まれてった。

翌朝、夜明けとともにaiちゃんは起きた。「このまま早朝の島を自転車するのもいいな」しかし携帯の充電が3%しかなかった。コンセントにプラグを差しこんだ。充電を待っている間に寝落ちしてしまった。結局朝9時ぐらいに起きて、aiちゃんはふたたび薄いミント色の自転車にまたがった。空は淡い青色。強い日差しが、aiちゃんの焼けた肌のタトゥーを煌びやかに浮かびあがらせる。ぼくにはまるでその彫られた絵が、皮膚のうえで踊っているように見えた。

「昨日、大樹さんの話を聴いたり、わたしも色々と話して、なんかスゥーと身体が軽くなった」

ぼくたち人間は、表現をしたり感化したりしながら生きている。aiちゃんの体から出たものが、ぼくの体に入ってくる。aiちゃんから表現された言葉や動きなどに感化されて、また何かを生み出す。そんなコミュニケーションを人間は繰り返している。ぼくたちの体が消滅しても、生きているときにした表現は、世界を繋ぎつづけている。生と死を繰り返しながら、生命はバトンを連動させる。この運動を、群れや生権力に利用させないこと。同じ思想のもとに団結しない。それぞれが勝手に踊る。ときおり一つになる。風が吹いてばらばらにぶっ飛んだ。そこにはディオティマのいう、不死の輪郭が漂っている。

aiちゃんは自転車に乗って、自由に蛇行しながら坂道を降って行った。彼女は素直な気持ちで、太陽から溢れた世界を感じて生きているって思う。

aiちゃんはさっそく、新しい絵を描く生活を始めた。「ほんとは暗くていい感じの絵にしたかったけど、明るい色になってしまった。わはは」まだ制作中の大きな絵は、色とりどりのエネルギーに満ちていた。aiちゃんのアトリエは彼女の手から生まれた奇妙で不気味なんだけど愛らしいもので溢れている。コケのマスク。髪の毛の仮面。カラフルな粘土の蛇やぐにゃぐにゃしたカタチの生きもの。海で拾った貝殻を透明の小分けできるケースに分別して入れている。手で並べ変えた色やカタチは、独特の宇宙を創りだす。浜辺に流れ着いたゴミたちでつくったカバンや財布。aiちゃんはそこにあるものを組み合わせることで、新たな何かを産みだす。ぼくはaiちゃんの作品を観て、海の流れを感じた。人間が受けとる世界は、人それぞれのまるで違っていて、特別な光なんだ。

↑aiちゃんのInstagramはこちら。※この記事にある絵のすべてはaiちゃんの作品です。Instagramでさらに作品を観ることができます。

↑上記のインクのサイト『チイサイカイシャプレス』の商品のどれかを購入すると購読マガジン『生きづらくない人』WEB小説『散歩する幽霊たち』をプレゼントします。

↑購読マガジン『生きづらくない人』の購入はこちらかから。

サポートしていただいたお気持ちは生きるために使います!あなたの気持ちがダイレクトにぼくの世界を支えてくれて、書き続けることができます。