No15.この時代における甲子園は至高

今回も閲覧、フォロー、スキしていただいた方ありがとうございます。基本的に忘備録なので、気楽に見ていただければ幸いです。ゆるりTwitterもしていますので、そちらもフォローをお願いします。

甲子園というものは…

みなさんこんにちは。お昼寝から目を覚まし、30分の計画が1.5時間になってしまったことに驚きを隠せないDaiです。

夜まで予定がなく、甲子園を聞きながら寝ていたのですが、やはり尊さが半端ではないのです。たった一度の高校三年生夏、甲子園というあこがれの対象に向けて、あれだけ必死になれる、努力できる。という経験はあまりに希少だからです。

では、今回のテーマにした「この時代における甲子園は至高なのかもしれない」について…

頑張ることをバカにされる世の中

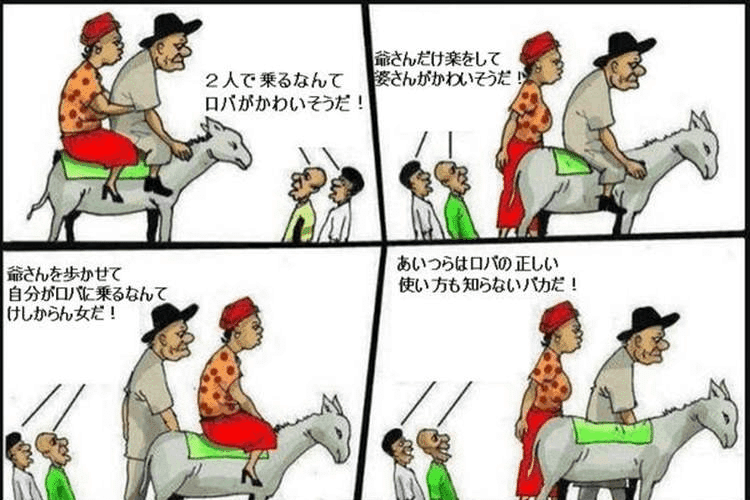

noteを活用している方であれば、経験している方も多いかもしれませんが、残念ながらこの世の中は「頑張ることをバカにします」。(断言はいきすぎかも)

もしかすると、現代だけではなく1つのことに熱中する人を見つけ、「なんの意味があるのか?」、「その努力が何になるの?」といった謎の問いをしてくる人がいることは事実でしょう。

でも、甲子園に出るほどの選手になると…次のような努力をすることは当たり前かもしれません(社会人にこのくらいの努力をしろといっているわけではありません。)

1日数百回の素振りをする

1日中野球のことばかり考えている

1日数十キロ走る

甲子園が至高かもしれないと考える1つ目の理由は、これだけの努力をしている点です。

(以前職場の同僚から、「今日の試合はイマイチですね」と言われ、「は?甲子園にイマイチな試合なんてない!」とマジレスしてしまったのはここだけの話…)

たった1つの道を選択する

もちろん、物事には「良い面」と「悪い面」、「そもそも比較の対象にならない」の3つ目の面があります。

しかし、私がこの時代における甲子園に魅了される理由は、「目標から目をそらさずに、たった1つの道を選択しているから」です。わかりやすくいうと、アメリカに馴染んでいる複数選択制とは比較できないと思うわけです。ちなみに↓が、複数選択制のメリットとデメリットです。

掛け持ちができる利点は、複数のスポーツをすることにより、自分の適性を客観的に把握できること。そして、そのスポーツでしか鍛えられない部分を短期間で徹底的に追求できる利点もある。アスリートとしての幅も広げられるというわけだ。

日本のように、ひとつのスポーツに一生懸命取り組むのも素晴らしいが、早い段階から選択の幅を狭めてしまうのは少々もったいない気もする。

もちろん、小学生のうちから野球一本に絞ってしまったことで、サッカー選手になれる可能性、バスケットボール選手になれた可能性を潰してしまっていることは事実でしょう。

しかし、そんなポテンシャルをもちながら、勇気を持って1つのことに絞り込んでいること。熱中している姿が私を魅了しているわけですね。

安全な選択をすると自分らしさを失う

では最後に、現代人に役立つかな?と思うメッセージを1つ。それは、「やはり選択にはそれなりの代償が伴う」ということでしょう。

↓はTEDで話題になったプレゼンテーションだそうです。

決めるのが難しいとき、以下のように考えるのは間違っています。

●自分の頭が悪いから、どちらがいいのかわからない。

●どちらがいいのかわからないから、もっともリスクのない選択をする。

たとえ、それぞれの選択肢に関する情報をすべて持っていても、やはり決めるのは難しいのです。

もちろん、「やりたいことがあるなら社会人をやめるべき」といった飛躍的なことを言いたいわけではありません。

しかし、「一定のLINEを決めておき、自分で判断する」という意識をもつことは非常に有用だと思います。

残業ばっかりだ、人付き合いが大変でなどの状況に置かれている方も、一定のLINEを決めておくことで、程よい距離感を維持できるはずです。(とかなんとかいってるけど、程よい距離感を保つことが一番難しかったりする…)

みなさんにも、「1つの選択をする」ことの大切さを学んでみてはいかがでしょうか?

Daiは野球が好きで、プロになるほど努力してきた方、何十年もずっっと野球のことばかり考えてきた方の尊さを感じてしまうため、「もっとこうしたら?」とかいってしまう方々の気持ちがわかりません。(喧嘩うるなや)

1つの選択をすることが、また新たなことに出会うチャンスになるかもしれませんね。なにか少しでも気になることがあったら、コメントまたはメッセージください。後ほどお会いしましょう。Daiでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?