【DXみらいラジオ vol.77】 【第1回】「デジタルスキル標準ver1.0」を読み解く会 〜デジタルスキル標準って何なんだ?〜

本日の記事は1/19(木)に開催した「DXみらいラジオ vol.77」の様子をお伝えします!

DXみらいラジオ

株式会社デジタルビジネスシェアリング主催の「DXやシステム開発について語り、その中で新たな何かを世に生み出しちゃおう」という企画です。

✨DXみらいラジオリスナーアンケート実施中✨

「DXのxxが知りたい!教えてほしい!」「今不便な〇〇を便利にできないか」など、リスナーさんのご意見・ご要望をアンケートでお教えください!

アンケートでいただいたリスナーさんからの声はDXみらいラジオで扱わせていただきます。

DXみらいラジオ vol.77

1/19(木)20時00〜21時00分にDXみらいラジオ vol.77を開催しました!

今回は「【第1回】「デジタルスキル標準ver1.0」を読み解く会 〜デジタルスキル標準って何なんだ?〜 」をテーマにお話ししていきました。

ここからはトーク内容を一部抜粋してお届けします!!

配信スケジュール

DXみらいラジオでは「デジタルスキル標準ver1.0」を全5回に分けて取り上げていきます。

「デジタルスキル標準ver1.0」は「Ⅰ.デジタルスキル標準の概要」「Ⅱ.DXリテラシー標準」「Ⅲ. DX推進スキル標準」 の3つの大項目で構成されているのですが、今回はその中の「Ⅰ.デジタルスキル標準の概要」と「DXリテラシー標準」について一緒に見ていきたいと思います。

デジタルスキル標準とは?

まずは「Ⅰ.デジタルスキル標準の概要」から見ていきます。

3ページ目のデジタルスキル標準の策定の背景とねらいのページによると、昨今日本企業にとってのDXの重要性が高まり、それによってDX人材の重要性も出てきたため、個人の学習や企業にとっての指針とするために今回の「デジタルスキル標準」が策定された、とのことのようです。

こちらのページの内容について、気になったことをあれっくすさんに聞いてみました。

Q.以前DXみらいラジオでは、日本のDXは遅れていないとあれっくすさんはおっしゃっていましたが、ここでは日本のDXは遅れていると書かれています。一体、遅れているのか遅れていないのかどちらなのでしょうか?

A.遅れていないと思います。まず、何を基準に遅れているといっているのかがわからない。

具体的な目標や時系列などの根拠も示されておらず、そもそもDXをするにあったって義務のようなものはないのに、「遅れている」といわれても企業側は困ります。

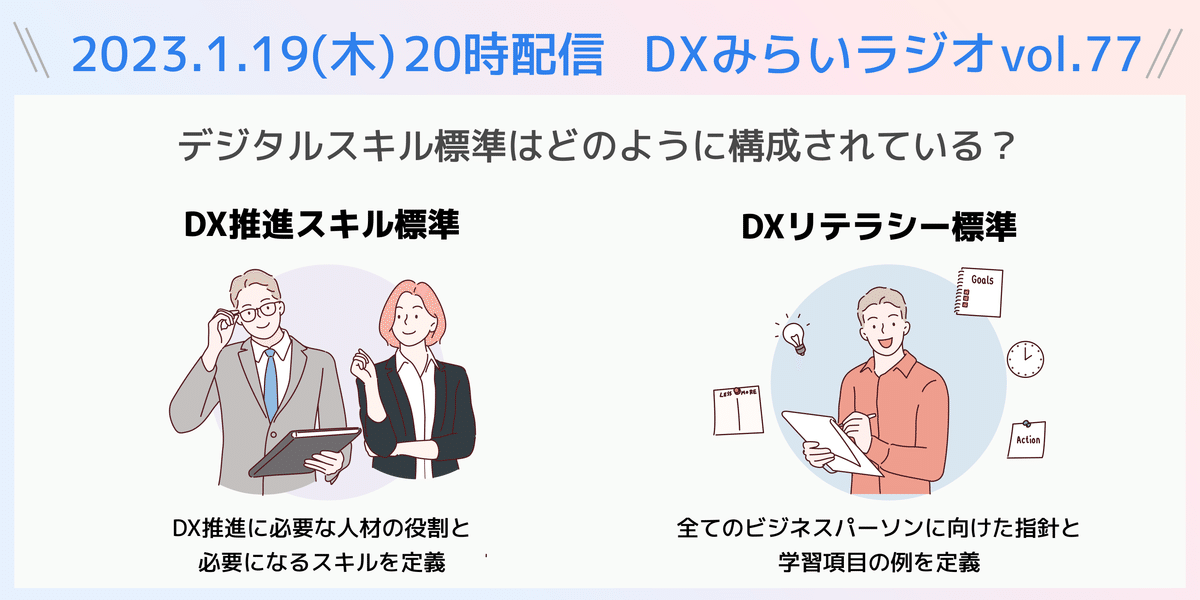

デジタルスキル標準の構成

続きまして4ページでは、デジタルスキル標準の構成ページです。

このページの内容によるとデジタルスキル標準は「DXリテラシー標準」と「DX推進スキル標準」で構成されていて、「DXリテラシー標準」はDXを推進している企業の全てのビジネスパーソンに向けたもので、「DXスキル標準」は実際DXを推進していく人向けのものになっているようです。

DXリテラシー標準

ここからは「Ⅱ.DXリテラシー標準」に入っていきます。

10ページ目ではDXリテラシー標準の必要性について書かれています。

「環境変化やDXが推進される世の中で、ビジネスパーソン一人ひとりが、より良い職業生活を送るためには、従来の「社会人の常識」とは異なるものも含む知識やスキルの学びの指針が必要」と書かれていますね。

DXリテラシー標準策定の狙いとは?

次の11ページはDXリテラシー標準策定の狙いとなります。

「ビジネスパーソン一人ひとりがDXに関するリテラシーを身につけることで、DXを自分事ととらえ、変革に向けて行動できるようになる事が目的だよ。」と書かれています。

Q. ここで質問ですが、「自分ごとにする」ということは、他人事だったことを自分のこととして考えていくというイメージがあるのですが、ここで言う自分ごとって何なんでしょうかね?

A.「自分ごと」というワードを使うということは、経済産業省がもともとは個人とDXは関係の無いものと定義してしまっているんじゃないかと思います。私はこの自分ごとにする、というデザイン自体があまり良くないと思っており、「DXをしないとやばいよ」くらいに言ってくれた方がまだ良いのではないでしょうか。

個人のDXリテラシー標準に沿った学びによる効果

続いて12ページ目は、「個人のDXリテラシー標準に沿った学びによる効果」が説明されているページとなります。

効果としては、「DXリテラシー標準に沿って学ぶことで、世の中で起きているDXや最新の技術へのアンテナを広げることができる」と記載されています。

Q.ここではアンテナを広げることができるということが効果になっているようですが、なんだか抽象的で、この効果が得られるから行動しようという人はいるのでしょうか?

A. 無駄な行動かもしれませんね。アンテナを広げるとはどういうことなのでしょうかね?

世の中の人たちは便利になるために対策をするのでしょうか?知っているけど、面倒くさくてやらなくなってしまいます。いろんなことを知っていても頭でっかちになるだけなのではないのでしょうか?

DXリテラシー標準の全体像

15ページでは、実際のDXリテラシー標準の全体像が出てきています。

「マインド・スタンス」の上に「Why・What・How」が乗っている構成になっていますね。またその上に「標準策定のねらい」が乗っていて、お家のような構成になっていますね。この構成だと、DXリテラシー標準の全体の土台が「マインド・スタンス」に見えますね。

Q.ここで質問ですが、DXを行うにあたって、この「マインド・スタンス」という気持ちや姿勢の部分がないといけないということなのでしょうか?

A.はい、いけないと思います。今は志が低すぎる人が多いと思っています。「誰かを助けたい」「自分の生まれ育った島を発展させたい」などといった考えを持っている人が少ないと思います。

昔の日本は家族や人同士の繋がりがとても強く、その人同士の繋がりの強さをアメリカに恐れられているほどだったんです。

日本は家長制度などの文化があったのですが、アメリカは移民の国なのでその文化が理解できなかったみたいです。

今の日本は家長制度と個人自由主義のデメリットを受け継いでしまっているので、すごく動きにくいんですよね。

マインド・スタンスにおいての項目の内容・学習項目例

18ページでは、マインド・スタンスにおいての項目の内容・学習項目例になります。

全部で7つの項目があり、「変化への適応」「コラボレーション」「顧客・ユーザーへの共感」「常識にとらわれない発想」「反復的なアプローチ」「柔軟な意思決定」「事実に基づく判断」となっています。

Q. こちらは自分が置かれている環境によって、現状でやるべきことが変化していくのですかね?例えばコラボレーションするということはどういったことをいうのでしょうかね?

A.トッポとガーナのコラボみたいなことです。コラボレーションの真価は、何かと何かの掛け合わせの結果、より良いものが生まれることなんです。

「トッポとガーナ」や「AIと自動車」もコラボした結果、より良い商品が生まれていますよね。本来は価値創造のためにコラボレーションを行うという順番が正しいのです。

Whyの項目の内容と学習項目例

19ページ目はWhyの項目の内容と学習項目例のページとなります。

学習のゴールが「人々が重視する価値や社会・経済環境がどのように変化して行ってるか知っており、DXの重要性を理解している」と書かれています。こちらは3つ項目があり、「社会の変化」「顧客価値の変化」「競争環境の変化」となっております。

Q.ここでの学習項目例で、「メガトレンド(時代による大きな流れ)」と社会課題というのは例えば少子高齢化や待機児童を削減することをデジタルによって解決をしようとしているのですかね?

A.どちらかというと、すでにデジタルを使用して解決されている社会問題などを学習していくことなんじゃないかと思います。

そもそもの話、SDGsとか少子高齢化などに共通して言えることなのですがが、デジタルを使用するよりお金をたくさん稼いでしまえば全て解決してしまうことなんですよ。

そしてDXとはそのような壮大なものを解決するものじゃなく、タクシーをスマホで呼べるようになりましたとかそういうことから始めるものだと思っています。

Whatの項目の内容と学習項目例

20ページ目はWhatの項目の内容と学習項目例のページとなります。

こちらは学習のゴールが「DX推進の手段としてのデータやデジタル技術に関する最新の情報を知った上で、その発展の背景への知識を深めることができる」となっています。

項目は4つあり、「社会におけるデータ」「データを読む・説明する」「データを扱う」「データによって判断する」となっています。

Q.なぜデータを扱うことが必要になるのでしょうか?

A.マインド・スタンスの所でもお話ししたが、お客さまの考えや行動などを共感で判断することは難しいので、実際データで可視化することが大切になるのです。

Whatの項目の内容と学習項目例2ページ目

項目は「AI」「クラウド」「ハードウェア・ソフトウェア」「ネットワーク」になっています。

Q.「社内システムがどのように作られているかを知っている」という内容は、本当に企業の一般社員の人も知っておいた方がいい内容なのですかね?

A.知らなくてもいいんです。そんなことよりもパソコンの操作を覚えた方がよっぽど良いと思いますよ。

Howの項目の内容・学習項目例

続いてはHowの項目の内容・学習項目例となります。

学習のゴールが「データ・デジタル技術の活用事例を理解し、その実現のための基本的なツールの利用方法を身につけた上で、留意点などを踏まえて実際に業務で利用できる」となっています。

項目が5つあり、「データ・デジタル技術の活用事例」「ツール利用」「セキュリティ」「モラル」「コンプライアンス」です。

社会人として必要な学習項目が記載されているように感じます。

Q.ここで疑問に思った事があります、データデジタル技術の活用事例で「データ・デジタル技術が様々な業務で利用できることを理解し、自身の業務への適用場面を想像できる」とあります、こちらは想像できるようになるだけで良いのですかね?想像してどうするんだとうと思いましたが、想像した後の想定を知りたいなと思いました。

A.厳しい話になってしまうかもしれませんが、お金を稼げる人とお金を稼げない人が言う「データ・デジタル技術の活用」は全然違うんですよ。 職種や人によって「データ・デジタル技術の活用」の意味合いが違うので、一概には言えないのです。

デザイナーや営業、ビジネスアーキテクトなどによってその活用の内容やどこまで業務として許容されるかが全然違います。

リスナーからの質問🎶

回答

ドラえもんのほんやくコンニャクなどはもう既に実現されていますよね!

後はソードアート・オンラインというライトノベルに出てくるARなどは、来年発売されるApple グラスなんかが近いかもしれないですね!

🎉DXみらいラジオ vol.78のお知らせ🎉

次回のDXみらいラジオ vol.78は2/2(木) 20時00分〜21時00分にTwitterスペースにて開催となります。

飛び入り参加、大歓迎です!

配信内容はテキストにしてnoteで公開していきます。

公開してほしくない内容がありましたら、事前に教えてください。

生放送のため不手際もあるかと思いますが、そういった「リアル」を楽しんでいただけたら嬉しいです!!

みなさま、次回のDXみらいラジオもお楽しみに🙌

過去開催したDXみらいラジオ

以下のマガジンに記事をまとめておりますので、こちらをご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?