C.D.WORKERSが考える「インテリア」とは?

インテリアにこだわる建築設計事務所「C.D.WORKERS」が考える「インテリア」とは何かについてお伝えしようと思います。皆さんが考えられるインテリアとは少し違うと思うのでその辺りを紐解いていければいいなと思います。

早速本題に入るんですが、まず前提として「建築とインテリアの境界を無くす」ことがあります。

ある空間に身を投じた時に、そこの良さとは「建物のフォルム、構造の安定性」「室内の色や素材感」「空気環境」「香りや音」が交じり合って「良い/悪い」という判断になると思います。なので空間デザインを考えるときは間取りや構造という建築要素を考えて、次にインテリアを考えるのではなく、同時に考えることが重要です。

人の感情を揺さぶるデザインの場合、全体のバランスを整えながら個性を発揮することは建築要素もインテリア要素も重要かつ必要なのでどこかの誰かが決めた建築とインテリアのカテゴリー分けを気にせず、同時に考えることが重要です。その中で7つのアプローチ方法「7think」をcdwは構成しています。

[7think]=1.interior 2.lighting 3.border 4.nuke-kan 5.detail 6.furniture 7.scale&construction

1.interior(インテリア)

「色」「素材」「配分」です。

これは皆さんが考えるインテリアそのものです。重要なのは「配分」です。

床、壁、天井と区分けされている空間の場合、床はこの色、壁はこの色という感じで「面」で色分けするのではなく視界に入る範囲(両目120°)の中で色を選別し、ボリュームを整えることが重要です。

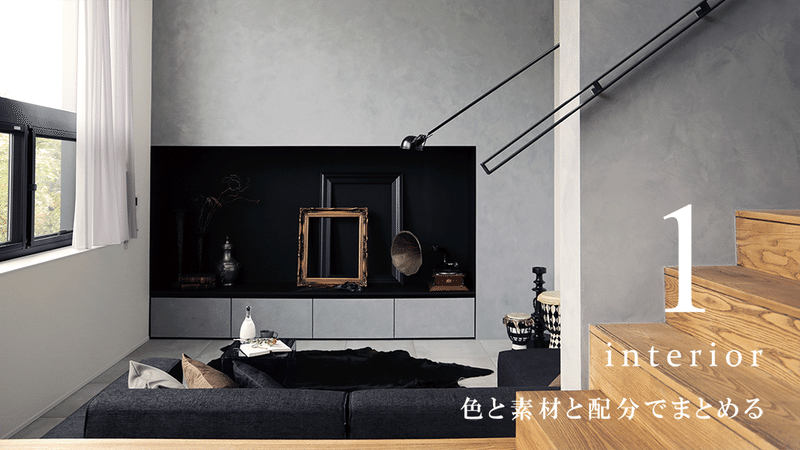

上部の住宅写真は床と壁をグレー色で整えながら、TVボードも壁と同じ塗り材で仕上げてあることで統一感を出しています。

色の構成としては大部分を「グレー」、第2のカラー(アソートカラー)として木の「ブラウン」、ポイント(アクセントカラー)として「ブラック」を階段手摺、照明、TV背面、ソファに使っています。

【ポイント】

・全体のカラートーン(ホワイト系、グレー系、グレージュ系など)を決めて、シンプルにするなら配分多く、カジュアルさや面白さを出すなら配分を50%くらいに抑える構成が良いですが、家具や小物が来ることを忘れずにいてください。※色や形が増えるため

2.lighting(ライティング)

照明や光の光量も重要ですが、「照明器具のフォルム」を大切にしています。新築住宅の場合は比較的光が良く入る明るい住宅をつくることが多く、日中照明を付けないので、点灯していなくても意匠として成立するフォルムの照明を選定します。アートを飾ることに抵抗がある人でも照明をアートとして位置付けてしまえば空間のデザイン力がぐっと上がっていきます。

全体的にシンプルな空間でもちゃんとデザインされた照明を吊るすだけですごく素敵な空間に変わるのでコストバランスを考えた時に、照明に当てることはインテリアデザインとしておすすめの一つです。

3.border(境界線)

例えば「室内」と「屋外」の境界線を曖昧にして、物理的面積以上の空間力を確保する。逆に同一空間で仕上げを明確に分けて境界線を強調し、2つの要素をつくるなど、「境界線」にはさまざまな役割があります。

上部の写真は外壁仕上げ、床仕上げを室内外で同一素材とし、緩やかに繋がるような仕掛けとしています。

こちらは限られた空間に強制的に境界を設けることで2つの空間用途を造った事例です。コンブチャ専門店兼醸造所なのですが、右のエリアは販売エリア、左のエリアはコンブチャの製造方法や効果などをより多くの人に広めるためのコミュニケーション空間になります。空間が変わることで店舗として仕掛ける内容も変えることができるため、有効活用できます。

こちらはオフィス実例なのですが、「過去」と「未来」、「現在」を空間で視覚化した事例です。事業の転換期の時に今までの経験を「過去」、新規事業の情熱を「未来」、経営判断で攻めるか守るかという行為を「現在」と位置付けて、築100年オーバーのビルの構造(過去)を露出し、シンプルな仕上げ(未来)との境界をトリックアートで表現することで、過去と未来を演出し、ある1点に立つ時のみに境界がはっきり分かれる(現在)ように計画しました。

迷った時はこの1点(現在)に立ち、過去と未来を考えアクションを起こすというコンセプトを具現化したデザインであり、この最大の要素が「border=境界線」になります。

4.nuke-kan(ヌケ感)

設計事務所の実例はシンプル、ミニマルな空間が多いと思います。

もちろん洗練されており素敵な空間なのですが、私なら3か月もすれば物足りなく、飽きてしまうと思うんです。

cdwのデザインもスタートはそぎ落とします。マイナスのデザインでシンプルに構成し続け、最後にその方の個性やその企業の特徴を少しだけプラスすることをしています。

そうすることによって「この建物はこの建築家の建物だ」から「この建物は私たちの建物だ」に変化すると思うのです。そのデザインが一般的には受け入れられず、また使い勝手が悪くても、その方にとっては非常に愛おしく大好きなものに変わると思います。それを私は「ヌケ感」と呼んでいます。大きなことをしなくてもいいと思うんです。

例えばこの写真

屋外の照明を付ける時に配線を外壁内に通すためのジョイントボックス(右写真)があります。通常必要な設備としてメーカー品を付けて終わりなのですが、例えばこの配線用BOXはこの照明用ですよってことが分かるように、ジョイントボックスの蓋にグラフィックで照明の絵をデザインしてそこにプリントさせるということ。すごくこだわった内容ではないし、お金がすごくかかるわけでもない。ただ普通は見過ごす設備にほんの少しだけデザインを加えることによってこだわったものに変化する。

それがデザインの力だと思います。友達が来た時など自慢できるコンテンツはこういう何気ないデザインの積み重ねなのかなと思います。

5.detail(詳細)

ディテールデザインというと建築では壁の出っ張り(出隅)や見切りなど、細部にわたってこだわるということがあります。もちろん大切ですし、ディテールの積み重ねがきれいな空間に見える秘訣だとも思うのですが、もう少し当たり前のことを振り返ることも重要だと考えています。

例えば「スイッチ」です。cdwはスイッチをデザインすることが多々あります。特に住宅の場合はLDKのスイッチです。どうしても目につく場所にスイッチがある場合、そこをひと手間かけてデザインすることで、隠したいものを見せたいものに昇華できる。このアプローチがディテールの本質だと考えています。

6.furniture(家具)

インテリアにおいて家具は重要です。その空間に合う家具をコーディネートもするし、世の中に無ければ造ります。家具って平面ではなく立体なので容積を消費するため、空間と家具のバランスはすごく意識します。例えば人が集まりやすい空間を造る時に既存の6人掛けテーブルをコーディネートするより、8人掛けテーブルをオーダーで造った方が良い場合もあります。その際に空間全体に対しての色や素材をどうするかが重要です。

例えば下記写真です。

これは人が集まりやすいようにオーダーで造った8人掛けテーブルですが、木要素が少なかったため、木の天端で構成しました。空間デザインで気を付けていた点としては空間全体とテーブルのバランスです。天井高3.5mの空間に対してLDKが1直線で方向性を生みながら広さを感じてもらうアプローチをしているため、それに合うように幅を通常の900㎜前後のテーブルより少しだけ狭くし、8人掛けに対応できるように細長くつくりつつ、フレンチヘリンボーンにより方向性を付けて、空間の奥行を強調させました。

家具を単体で考えるのではなく、空間とのバランスで計画することが重要です。

7.scale&construction(構造とボリューム)

構造や空間スケールについてもcdwは「インテリア」と捉えています。例えば室内空間で構造の梁が見える時、それはもはやインテリアです。

木要素が空間に付加されるため、それを加味して全体のインテリアを構成する必要があるため、例えば上記写真の場合、木製トラス組みの空間において、トラスの下弦材(下部の梁)を80cmだけ上部に迫り上げる「シザーズトラス」にすることで中空間に余白を造り、そこに印象的な照明を連続的に配置する。これはもはやインテリアだと思うのです。

構造と照明を同時に考えることで生みだした空間デザインだと思います。

以上が私たちcdwが考える「インテリア」です。

この7つの考え「7think」を駆使して空間デザインをすることで、その場の雰囲気や個性を表現する行為「空気感デザイン」を実現できると考えています。

今回はここまでです。

ありがとうございました。

「7think」を駆使した実例がHPにUPされていますので、この考えの何を当てはめているかを考えながらworksを見ていただけたら幸いです。

【HP内worksリンク】