探究学習プログラム#13 -小田原市立城山中学校 小田原駅の魅力UPプロジェクト-

プロジェクトの概要

CURIO SCHOOLは小田原市公立中学校の探究学習支援として「令和5年度小田原市STEAM教育導入支援業務」を実施しています。

「小田原版 STEAM 教育」の確実な実施を目的とし、探究学習プログラムの改良、外部連携機能の強化、探究学習研究の高度化などを進めながら、より質の高い探究学習を市内全公立中学校で実施できる体制づくりを目指しています。

12月に 探究学習プログラム 基礎編 を通して、課題解決型探究学習のプロセスを学んだ城山中学校2年生、約130名が、次のステップである 実践編 に取り組みました。

実践編の目的は、企業からのテーマ課題に対してデザイン思考を用いた探究学習を進めることを通して、基礎編で培ったデザイン思考プロジェクトを実践するとともに、実社会と接続した学びを得ることです。

今回は、学校の最寄り駅でもある小田原駅に関わりがある 小田急電鉄株式会社 様にご協力をいただき、そこから出題された「より多くの人を惹きつける小田原駅にするには、どうすればいいか?」という課題に対してプロジェクト学習を進めました。

プロジェクトの流れ

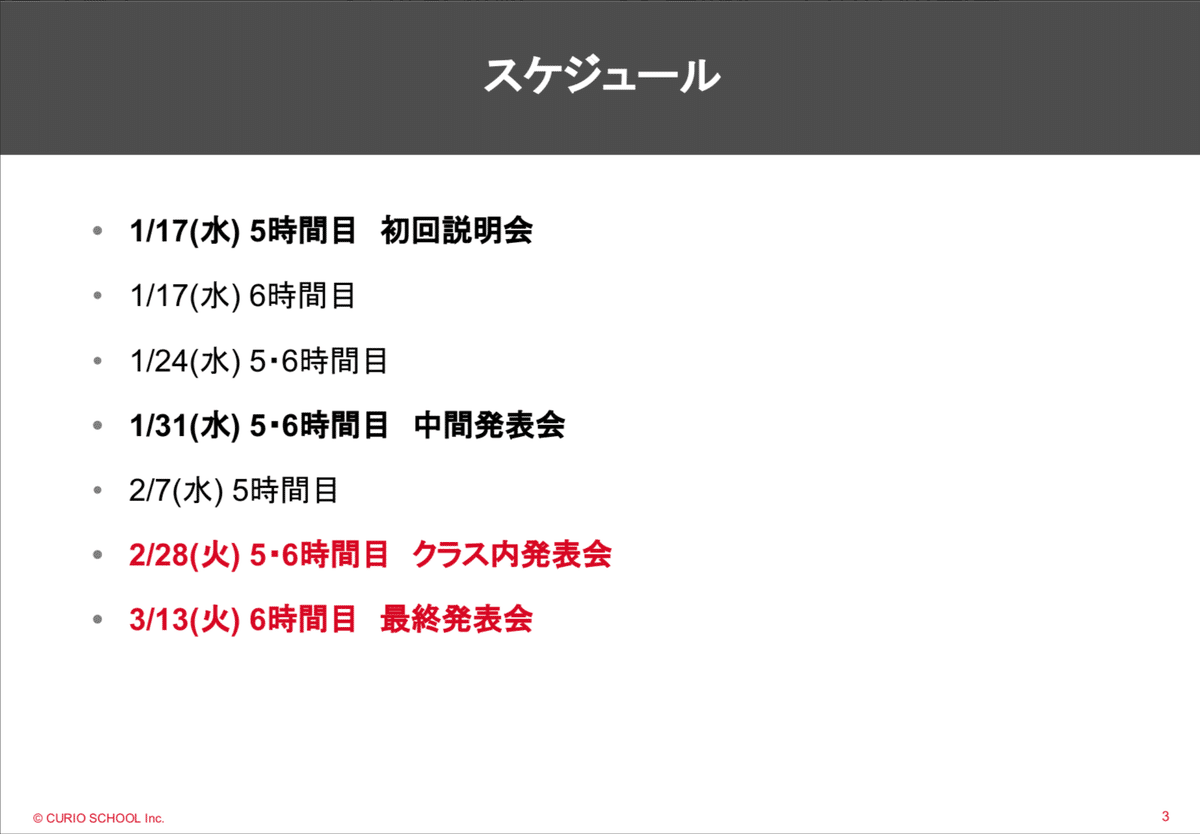

1.授業1回目 プロジェクト説明会

中学2年生約130名が学校の体育館に集まり、小田急電鉄株式会社の方からテーマ出題と説明を受けました。また、小田急電鉄株式会社の概要や取り組みについてもご説明いただき、持続的成長を図るために様々な取り組みを行っていることを生徒たちは理解しました。

2. 授業2-4回目 チームのワーク時間

プロジェクト概要を確認した生徒たちは、それぞれのチームごとにプロジェクトを進めていきました。初回のワーク時間では、ターゲットを決め、ターゲットへのインタビュー計画を立て始めました。

その後のワークでは、アイデアを考え実際に形にしてから試すことをそれぞれのチームで実施していきました。

3. 授業5・6回目 中間発表会

これまでのチーム活動を一旦紙にまとめ、弊社ファシリテーターに共有する中間発表を行いました。プロジェクトシートにチームの進捗状況を書き込むことで、現状を可視化、言語化して自分たちチームの状況を客観的に判断できるようにしました。弊社ファシリテーターからは、主にデザイン思考の観点(ターゲットを絞ってインタビューしてみよう、アイデアを形にしてみよう、など)のフィードバックを行いました。

4. 授業7回目 チームのワーク時間

中間発表で受けたフィードバックをもとに、チームプロジェクトの方向性や検証方法を再確認しながらワークを進めていました。この段階になってくると各チームごとに進捗状況が異なります。プロトタイプ作成を進めるチーム、テスト結果から次の方針を考えるチーム、再びユーザーインタビューからやり直すチームなど、チームごとに自分たちのプロジェクトをより良くするために時間を自由に使っていました。

5. 授業8・9回目 クラス内発表会

クラス内の全チームがプレゼンテーションを行い、そこからクラス代表チームが決定するクラス内発表会を行いました。

審査の観点

・探究プロセス(ターゲット/シーン/本当の課題/プロトタイプ/テスト結果)が語られているか?

・審査員的に、課題と解決方法の納得度は高いか?

・解決方法のテスト方法や結果について、納得度は高いか?

選出方法は弊社ファシリテーターが上記の審査観点から得点をつける形で行い、1クラス1チーム、合計4チームが選出されました。

6. 授業10回目 最終発表会

小田急電鉄株式会社様の他に小田原駅関係各社より合計11名の方にご来校いただき、選抜された各チームへのフィードバックをいただきました。

選抜されたチームからは、「未就学児を自由に遊べられるスペース」や「猫をテーマとした駅にする」といったアイデアが提案されました。

7. 授業11回目 振り返り

最終発表会の次の時間では振り返りのワークを実施しました。学習したことを改めで言葉にして振り返ることで、自己理解を深め、他でも活かせる学びにすることを目的としています。

振り返りでは

・自分の思っていることが言い合えて案の改善、自分の成長に繋がった。

・中間発表でのアドバイスから改善することが出来た。

・班での役割分担がうまく出来なかった

など、それぞれが授業を通して出来たこと・出来なかったことを整理する時間になりました。

代表チームのプロジェクトとインタビュー

最終発表をした4チームから代表して1チーム(Aさん・Bさん・Cさん・Dさん)のプロジェクトとインタビューを紹介します。

プロジェクトの概要

代表チームは小田原駅でインタビューを実施したところ、スペイン出身の方から「station cat!(駅長猫が欲しい)」と意見がありました。そこから、動物に癒しを求めているのではないかと考え「猫」をテーマにした小田原駅にすることを提案しました。

インタビュー

Q.授業の感想を教えてください。

A ターゲットを外国の方に絞っていたので、英語でインタビューをするのが難しかったです。でも、段ボールで猫のゴミ箱を作ったりするようなプロトタイプを作るのは楽しかったです。

B 私も一緒でインタビューをすることが難しかったけど普段はやらないことができたので楽しかったです。また、作ったりするときに自分たちで色々考えてできたのも楽しかったです。

C 発表で使用するスライド作りが期限ギリギリになってしまって大変でした。でも何とか完成させることができました。また、自分自身も猫が好きなので楽しみながら取り組むことが出来ました。

D 授業をやってみて最初は難しそうだなと思ったんですけど、意外と面白かったです。また、新しいアイデアを生み出すことや試行錯誤していくことは社会の中で使われているということを知ることが出来ました。

Q.授業が楽しかった or 面白かった理由を教えてください。

D 個人でやるのではなくチームで協力してできたから面白かったんじゃないかなと思います。話し合いの中で情報を共有しながら少しずつアイデアを良くすることができました。

B インタビューやものづくりなど、今までやったことないことをみんなで協力して出来たのが楽しかったです。

Q.これから先プロジェクトを進めるとしたら、次はどのようなアクションをしますか。

D もっと多くの人に私たちのアイデアを使ってもらったりに、猫だけではなく他の動物を増やすような工夫をしたいです。最終的には、実際に小田原駅で採用されるようなアイデアになればいいなと思います。

C 今回はプロトタイプがダンボールで作ったものだったので、より本物に近い素材で作りたいです。

B 今回のアイデアではゴミ箱を作りましたが、それ以外にも他のアイデアで作ってみたいです。

A 今回作ったゴミ箱をを実際に駅に置いて、ターゲットである外国の人に使ってもらいたいです。使用してもらった結果をもとに、更に改善していきたいです。

Q.プロジェクトを進める上で意識したことはありますか?

D 主観的な意見ではなく客観的に視ることを意識しました。自分は良いアイデアだと思っても相手がどう思うか分からないので、客観的な視点が必要だと思いました。

A 自分の考えを言わないと誰にも伝わらないから、思いついたことはすぐ言ってみる・やってみることを意識しました。

C 何か行動するにも広い視野で考えないと思いつかないので、考えを広げることを意識しました。

Q.「小田原版 STEAM教育」の授業を通してどんなことを学びましたか?

B 意見を聞いてターゲットの本当の課題を見つけることの重要さを学びました。相手の話を深く聞いてみると考え方とか違うものが見えてくるので、これを日常生活でも使えるといいなと思いました。

C 外国の方とインタビューを通して話す経験ができてよかったです。これから自分が成長するにつれてこのような経験が活きていくと感じました。

A 私は普段レゴを作るのが好きだから、今回も猫のゴミ箱などを作るのが楽しかったです。他にも色々なものを作ってみたいです。

D 今の社会で必要とされている考え方や思考サイクルを学べました。これからの日常生活にも活かしていきたいです。

本記事の詳細は、弊社担当までお問い合わせください。

・プログラム:https://mono-coto-program.com/

・イベント:https://mono-coto-innovation.com/

・Facebook:https://www.facebook.com/curioschool

・担当: s-daimon@curioschool.com(大門)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?