完勝 J1第31節 大阪ダービー マッチレビュー

こんにちは、セレサポ神戸です。大阪ダービーは完勝でしたね!チケット完売だったので、初めて先行入場をして、ゴール裏の見やすい席を確保することができました。

元々、友達と2人で入る予定でしたが、Twitterで声をかけていただいた方、現地でたまたま会った高校の先輩と、よく分からない5人で入場しました(笑)。これもスタジアムならではの繋がりですね。

試合内容も、文句なしの完勝でした。戦術面についてはこの記事で詳しく解説しますが、体力、球際の強さ、攻守の切り替えの速さ、絶対に勝つという気持ち、全てでガンバを上回っていたと思います。欲を言えば、あと2点ぐらいは取れたと思いますが、勝ったので何でもいいです。

それだはいつも通り両チームのスタメンと戦術を見ていきますが、今回初めて記事を有料にしてみました。有料とはいえ半分以上は無料で閲覧できますし、価格も200円ですので、そこまでの内容が良かったらポチッと購入していただけると嬉しいです。また、Twitterでリツイートしてくださった方は無料で読める設定にしているので、そちらもご利用ください。

(購入していただける方がいなければ、すぐに全部無料にします笑 また、リツイートしたのに読めないと言う方がいらっしゃれば、TwitterのDMの方にお願いします)

また今回は有料なので、いつも使っているDAZNの画像などは使用していませんが(著作権とか怖いです)、戦術ボードだけでできるだけわかりやすく説明していきます。

それではいきましょう。

両チームのスタメン

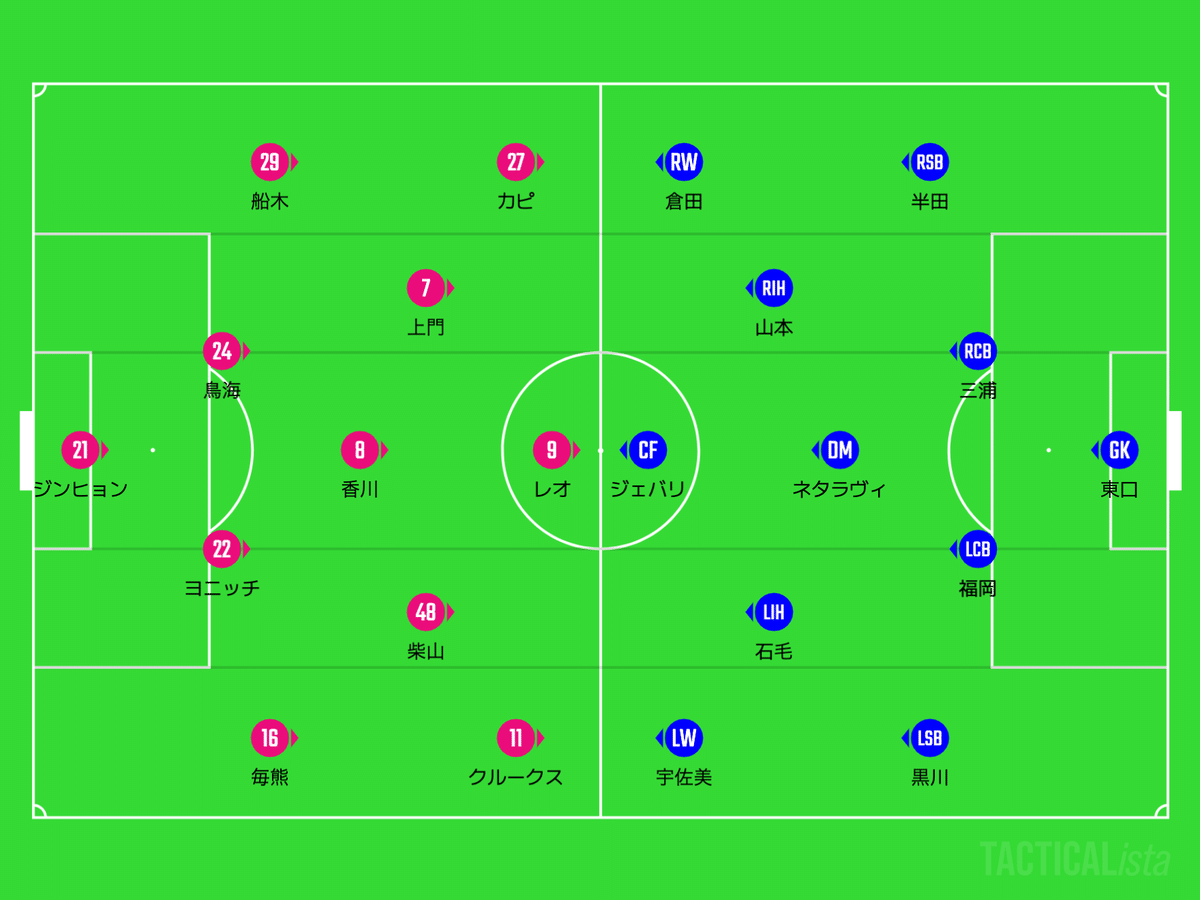

両チームのスタメンはこのようになっていました。

セレッソは前節に続いての4-3-3で、インサイドハーフ(IH)には奥埜ではなく柴山が抜擢されました。センターバック(CB)は前節に続いてヨニッチ鳥海でした。個人的には、チャレンジするプレーの多い進藤よりも、はっきりしたプレーをするヨニッチの方が、安心して見れるかなと思います。

対するガンバも4-3-3で、こちらは半田とネタラヴィの復帰戦となりました。フォーメーションは5月のダービーと変わっていませんが、ファンアラーノとダワンはスタメンを外れていました。

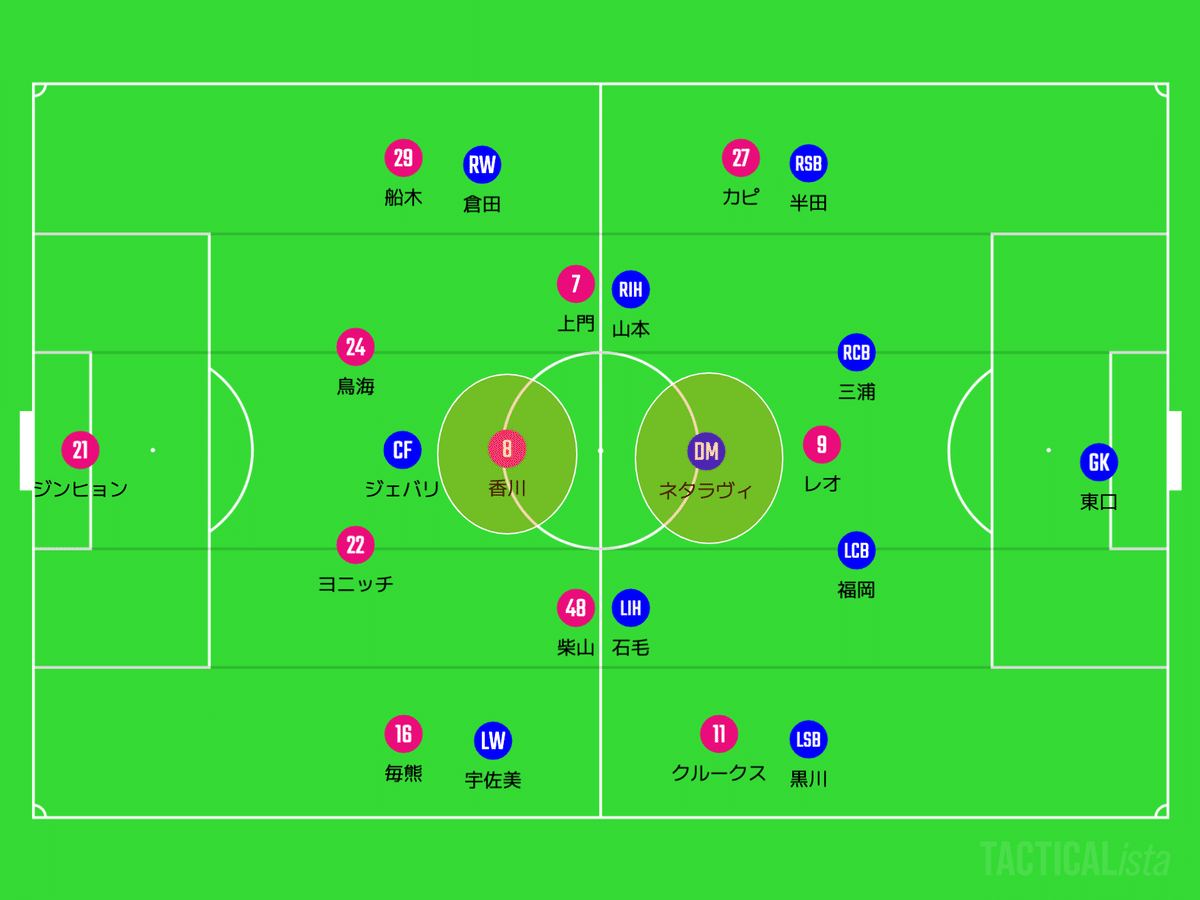

両チームが4-3-3を採用すると、選手の配置の組み合わせは以下のようになります。

両ウイング(WG)とサイドバック(SB)、IHのところはわかりやすくマークできるのですが、お互いのアンカー(香川とネタラヴィ)のところにはマークがいないことがわかります。

そのため、最終ラインからうまくボールを運び攻撃するためには、フリーになっているアンカーを中心にパスを回す必要があります。

セレッソは、前半から香川を経由してテンポ良くパスが回っていましたが、ガンバはネタラヴィを中心にパスを回すことができなかったため、セレッソペースで試合が進みました。

ではなぜ、ガンバはパス回しができなかったのか。その理由は、セレッソの前線からのディフェンスにありました。

アンカーを抑えるセレッソの守備

セレッソはコンパクト4-4-2で、前から追いかける守備を昨年から磨いてきました。

この日は4-3-3でしたが、プレッシャーの掛け方は4-4-2の時と似ているものがあります。

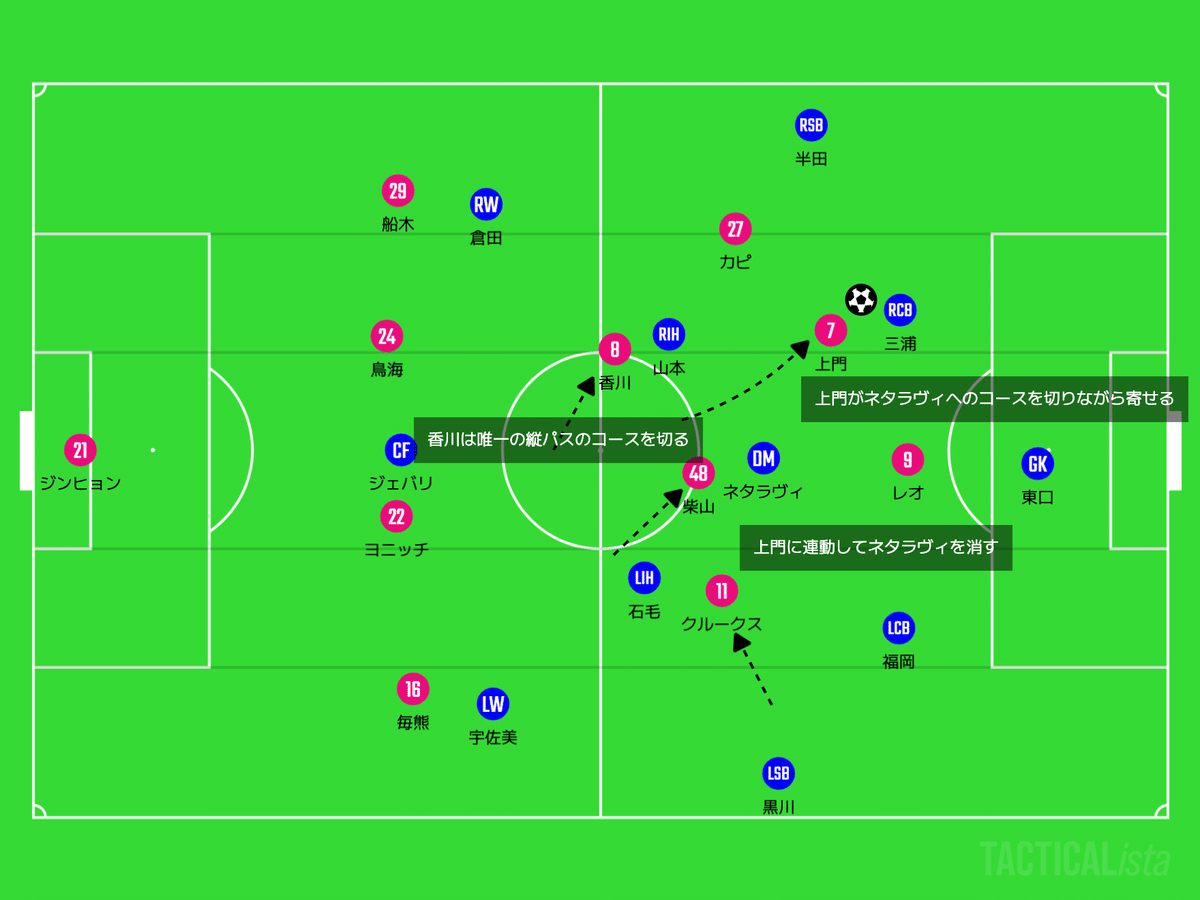

前述の通り、両チームの初期配置はこのようになります。前からのプレッシャーは、ガンバGKの東口から左CBの福岡にパスが出たところから始まります。このパスが出ると、、

トップのレオセアラは、内側のパスコースを限定しながらゆっくり福岡に寄せていきます。

それと同時に、ボールから遠い方のIHの上門が、自分のマークである山本を捨ててネタラヴィまでプレッシャーをかけます。ここで空いた山本は、カピが軽く内側に絞ることで対応します。

ネタラヴィは、中盤を動き回るタイプではなく、中央にとどまりチームの軸となるタイプなので(どっちが良いとかではない)、上門は容易に捕まえることができます。

この追い込みがうまく行くと、、

福岡からボランチの石毛、ネタラヴィへのパスコースは無くなり、ジェバリへ長いボールを通そうとしても、前後から香川&ヨニッチの挟み撃ちに遭ってしまいます。

かといって、左SBの黒川にパスをしても、サイドに追い込まれてしまいます。

上門がネタラヴィをマークすることで、どれだけガンバのビルドアップの選択肢を減らしているかわかるかと思います。

ここで苦し紛れのパスをカットし、ボールを奪うことができれば理想的です。

しかし、この配置ではレオはガンバのCB2人を1人で見ることになります。当然、レオの寄せが間に合わず、上図のようにサイドチェンジされることもあります。

このパスが通った時セレッソがどうするかというと、、

ボールが転がっている間に、上門が三浦までプレッシャーをかけます。そして、ボールから遠い方のIHである柴山が中央にいるネタラヴィを、香川が空いているIHの山本を捕まえにいきます。

上門は、山本をマーク→アンカーのネタラヴィまで出ていく→CBの三浦まで走る、というハードワークをサボることなくダッシュで、この試合何度も繰り返していました。

更に上門の凄いところは、ただ寄せるだけではなく、パスコースを消しながら寄せていることです。

上門→柴山のマークの受け渡しや、香川が捕まえるまでの間、ネタラヴィと山本は一瞬フリーになります。そこにパスを通されると、一気に前方に展開されてしまいます。

そこで上門は、ガンバのフリーになっている選手へのパスコース上を走りながら寄せ、パスを出させないようにしています。

しかも、どちらへのパスがより危険なのか、後ろの状況を見ながら(後ろからの指示もあると思いますが)、そちらのコースを切るという高度な守備をしているんです。小菊監督が上門を起用する理由がここにありますね。

三浦がボールを持った時には、いつもの4-4-2の守備と同じ陣形でプレッシャーかけていることがわかります。

ここまで追い込むと、山本、ネタラヴィはマークしていますし、内側への横パスもレオが狙っています。三浦としては、サイドに追い込まれる可能性の高い半田へのパスか、難易度の高い倉田への長いパスしか選択肢がありません。

この状況に追い込んでボールを奪うシーンが、前半たびたびありました。この守備が機能したことが、前半がセレッソペースで進んだ要因でした。

(ガンバからすると、福岡が出しどころがないから三浦に預けたら、もっとパスコースがなくなった、みたいな感じですね)

スペースを使う柴山

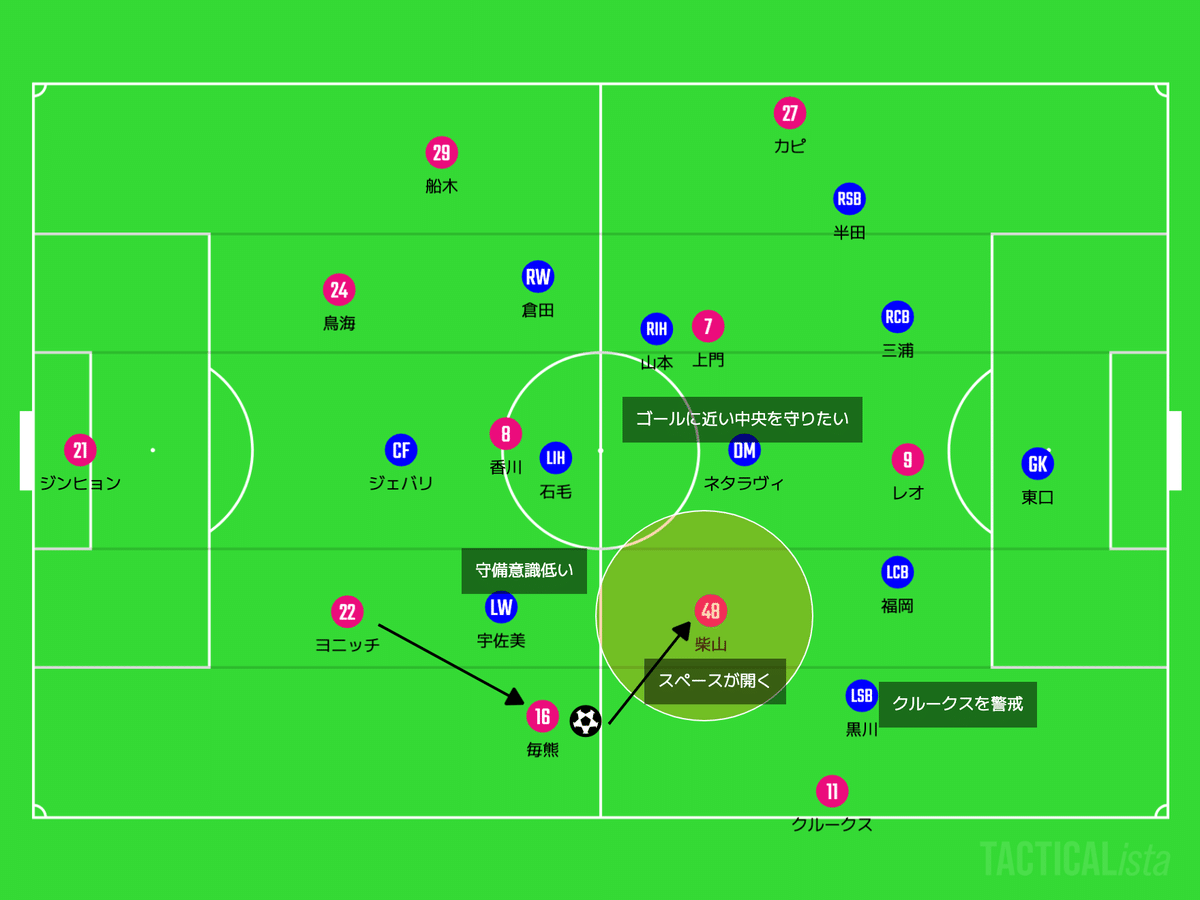

続いては、ガンバの守備を見ていきましょう。ガンバは、セレッソのアンカーの香川に対して、石毛が出てきて対応していました。

IHが出てきてマークするのはセレッソの守備と同じですが、ボールの位置によって、ボールから遠い方のIHが出ていたセレッソに対して、ガンバは石毛が香川をずっとマークしていました。

しかし、石毛が香川まで出ると、どこにスペースができるかは図面上でも明白です。

どう見ても石毛が元々いたスペースが開きますよね。

このスペースをチームで埋められればいいのですが、黒川はクルークスを警戒、ネタラヴィは攻撃と同様にピッチの中央に留まりたいアンカーで、左WGの宇佐美の守備意識の低さは有名です。つまりこのスペースを埋める人がいないんですね。

データで見てもセレッソの前半のプレーエリアは、右サイドの柴山のゾーンの色が濃くなっていることがわかります。(逆に、上門が山本のマークを受けている左サイドは、プレーの割合が少ない)

このスペースで、柴山は何度もボールを受けて、のびのびとプレーしていました。狭い局面でも苦にすることなくプレーする柴山にこれだけ自由を与えると、ボールを奪うことは非常に難しいです。

この形は、前半初めから何度も繰り返されたため、ガンバも柴山を捕まえにきます。その場合どうなったかというと、、

アンカーのネタラヴィが柴山に出ると、毎熊からレオセアラまでの縦パスを、1番危険な中央へ通すことができます。

これはガンバとしては避けたい形です。そのため、ネタラヴィは中央に置いたまま、左WGの宇佐美を下げて対応しようとすると、、

柴山がライン際まで開いて宇佐美をつり出し、空いたスペースに走ってきた毎熊が前向きでボールを受けることができていました。IHが開いて毎熊が中を使うパターンは、新しいパターンであり、柴山のIQの高さがうかがえます。

アウェイの神戸戦では、立ち位置が定まっておらず攻撃のブレーキになっていた柴山でしたが、IHに入ることで良さが出ていると思います。

このように、前半は攻守ともに戦術的にガンバを上回ったセレッソがリードして折り返しました。

後半の守備の変化

後半になると、リードしているセレッソは守備の優先順位を、ボールを奪うことからゴールを守ることに変えてきました。具体的には、相手のCBへのプレッシャーを弱め、中盤と最終ラインで数的優位を保つことを第一とする守備です。

IHは、ガンバのCBまで出て行かずに中盤で5枚のラインを形成します。そして放置しいているCBからアンカーの山本へのパスコースを、レオセアラが切っていました。(CBからの長い縦パスは、精度がないから放っておいてOK)

この守備は後半の15分ぐらいまでは機能していましたが、それ以降はあまり機能せず、ガンバに押し込まれるシーンが増えました。

その理由は、両CBと山本の3人を1人でマークしていたレオセアラのガス欠です。

後半からアンカーに入った山本は、前半のネタラヴィと違い左右に幅広く動いてボールを受けるタイプの選手です。なので、初めは山本のコースを切っていても、ボールを左右に動かされ、さらに山本にも動かれると、レオは守備で広い範囲を走らされることになり、体力が切れてしまいました。

これで、ガンバは山本が確実にフリーでプレーできるようになり、後ろでのボールロストがなくなったことで、攻撃にさらに人数をかけてきました。

ここから先は

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?