ビルドアップが上手くいくとき、いかんとき

こんにちは、神戸市在住セレサポ、セレサポ神戸です。就活のせいで、なかなかマッチレビューを書けませんでしたが、セレッソの試合はしっかりチェックしていました。

セレッソはルヴァン1節の東京戦から4-3-3を採用し、中盤3枚が流動的に動くことによってビルドアップをしていました。

4-4-2の時よりもよりも安定感が増した4-3-3でのビルドアップですが、毎試合機能しているとはいえません。

そこで今回は、セレッソのビルドアップが上手くいく時といかない時の違い、その理由を解説していきます。

上手くいくとき(vs鳥栖)

まずはJ4節の鳥栖戦を見ていきたいと思います。

セレッソは4-3-3、鳥栖は3-4-2-1でした。

注目すべきは、セレッソの3ボランチに対して、鳥栖は2ボランチだということです。この優位性を活かしたシーンはいくつもありました。

シーン1

良いビルドアップとしては、以下のようなシーンが見られました。前半13分のシーンです。

セレッソのCBの鳥海がボールを持っています。この時、鳥栖は真ん中のパスコースを切っています。(いつもはここが鈴木だが、このシーンでは香川)

香川にはだせないため、ヨニッチにボールが渡りますが、自分が警戒されているとわかっている香川は動きません。そして、鳥栖のトップが香川を気にしてできたスペースに奥埜が落ちてきます。

ヨニッチからワンタッチでボールを受けた奥埜は、相手ボランチがついてきていることがわかっているのでワンタッチで松田へ。

鳥栖のプレッシャーを突破し、松田までボールがつながりました。余裕を持ってボールを持った松田は、スーパーアーリークロスでチャンスを演出しました。

この一連のプレーで、セレッソの中盤3枚は近い距離感に位置し、サイドのスペースにボールを展開することができていました。

また、セレッソの3ボランチに対して、香川へのパスコースを切りながら対応していた鳥栖でしたが、ワンタッチでパスが出た奥埜への対応は遅れてしまいました。

シーン2

続いて取り上げるシーンは、セレッソの2点目のシーンです。

このシーンは山中がボールを持つところから始まります。鳥栖がプレッシャーに来ていてパスコースがないように見えますが、、

鳥栖が前から来たことで、鳥栖のボランチ2枚の後ろが空いてしまい、そのスペースにいる奥埜にロングパスが通ります。

そこから落ち着いてボールを収めて、、

サイドの為田に余裕を持って展開することができています。そしてここからのクロスで点が入りました。

このシーン、鳥栖は一点負けていたので前半よりもボランチの位置が前めになっています。

すると奥埜が鳥栖ボランチの後ろを使う、という風に、後出しジャンケン的にできたスペースを使っているというわけです。

上手くいく理由

ここまで見た2つのシーンで、セレッソのビルドアップが上手く行った要因は

中盤で数的有利であること。(セレッソは3人鳥栖は2人)

中盤3人の距離感が良いこと

鳥栖がゾーンディフェンスであること。

の3つです。上2つはここまで解説した通りです。

3つ目は、もし中盤3枚に対して相手も3人がマンツーマンでついてきたら、中盤の3枚がフリーになることはありません。場所を守るゾーンディフェンスと違い、こっちが動けば相手もついてくるのがマンツーマンです。

セレッソは、このマンツーマンで人を捕まえるディフェンスに苦戦する傾向があります。

それが出たのが次のガンバ戦です。

上手くいかんとき(vsガンバ)

ルヴァン2節の試合ですが、この試合(特に前半)はビルドアップが上手くいきませんでした。

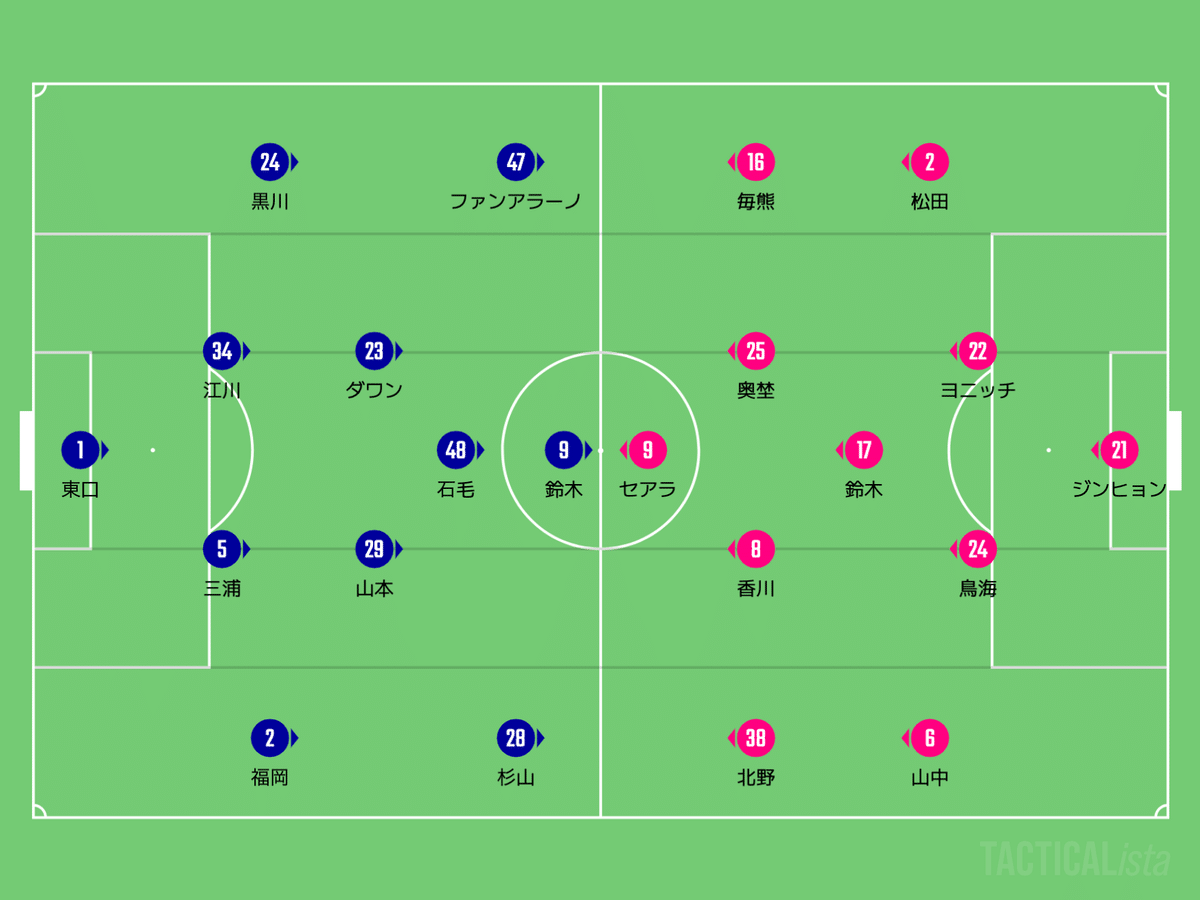

両チームのスタメンはこのようになっていました。ルヴァンにはU21ルールがあるので、左サイドは為田ではなく北野颯太が務めました。

ガンバは中継では4-3-3と出ていましたが、僕には石毛がトップ下の4-2-3-1のように見えました。

この試合では、ガンバが中盤3人に対して、マンツーマンでディフェンスをしてきました。

そのため、鳥栖戦のように数的有利やスペースを見つけられず、セレッソは苦戦します。

いくつかのシーンをピックアップして見ていきます。まずは前半7分のシーンです。

シーン1

松田が低い位置でボールを持っていますが、中盤のサポートがありません。奥埜と香川は画面にも映っていません。(距離が遠い)

松田は仕方なくバックパスを選択しますが、ヨニッチもパスコースがなく、、

毎熊への長い縦パスを選択しますが、苦し紛れの縦パスは相手ディフェンスとしては予測しやすいため、トラップの時点で0距離まで寄せられています。(ファール判定でマイボール)

このシーンでは、中盤3枚の距離が遠く、ボールを持った選手をサポートできていません。そのせいでパスコースが無くなってしまいました。

シーン2

次は19分のシーンです。

ここでも松田がボールを持つところから始まります。さっきよりも中盤3人は近い距離にいますが、3人ともガンバの中盤にマンマークされています。

ガンバのマンツーマンディフェンスによって、中盤へのパスコースが無いため、松田は毎熊へのパスを選択します。奥埜が近い距離にサポートしにいきますが、ダワンがピッタリとついています。

毎熊はワンタッチで奥埜に出しますが、ダワンに潰されています。(ここでもファールでマイボール)

先程のシーンより中盤の距離感はいいですが、ガンバのボランチとトップ下にマンツーマンでつかれているためパスコースはほとんどありません。

シーン3

印象的だったのがこのシーンです。

このシーンも、中盤の距離は遠いです。ヨニッチから鈴木にボールが出ますが、石毛につかれているためワンタッチでヨニッチに戻します。

石毛が鈴木について行って生まれたスペースに香川が入りますが、、

ガンバがマークを受け渡し、香川に寄せたためヨニッチに戻しました。

「もう一回受けてみよ」と、香川がボールを受けますが、、

また石毛に寄せられ、ワンタッチでヨニッチに返します。ここで、石毛が香川に寄せたことでできたスペースでボールを受けようと、鈴木が落ちてきます。

鳥栖戦ならこの形からサイドに展開できていたのですが、、

ダワンが素早く詰めてきたため、キーパーまで戻すしかありませんでした。

上手くいかない理由

この試合では、ビルドアップが上手く進めるための3つの要素が全てありませんでした。

中盤3人の距離は遠く、相手もマンツーマンで来たため、数的有利もありませんでした。

このような相手にセレッソは今年苦戦しています。(新潟、浦和)

この状況を中盤3人で突破しようとすると、失敗するリスクの大きいダイレクトプレーやドリブル突破が必要になります。

中盤3人でのビルドアップに前線の選手が関わってくると、マンツーマンでつかれてもボールを進めることができると思いますが、そこまで完成度を上げるためには、まだ時間がかかりそうです。

まとめ

今回は、セレッソのビルドアップが上手くいく時といかない時の違いを解説しました。

これが分かれば、観戦時にビルドアップが上手く行っているか否か、またそれが上記のどの理由に当てはまっているかを考えながら、楽しく見ることができると思います。

ここまで読んでいただいて、ありがとうございました🌸

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?