鬼守巡査長の手簿シリーズプロット集

題字『鬼守巡査長の手簿』

【1】登場人物

[1]鬼 守(おに まもる)巡査長

戦前生まれの死者。召喚された際に記憶を失う。悪霊を取り締まる生活安全課霊指導係。

[2]霊(れい)

シャーマン。感情に乏しく口数が少なく、考えが読めない。盲目で瞽女とも関連する。

[3]十 千歳(つなし ちとせ)巡査

さっぱりした明るい性格で、友人想いで正義感が強い。女性らしさにコンプレックスがある。

【2】世界観設定

[1]世界観(歴史・地理編)

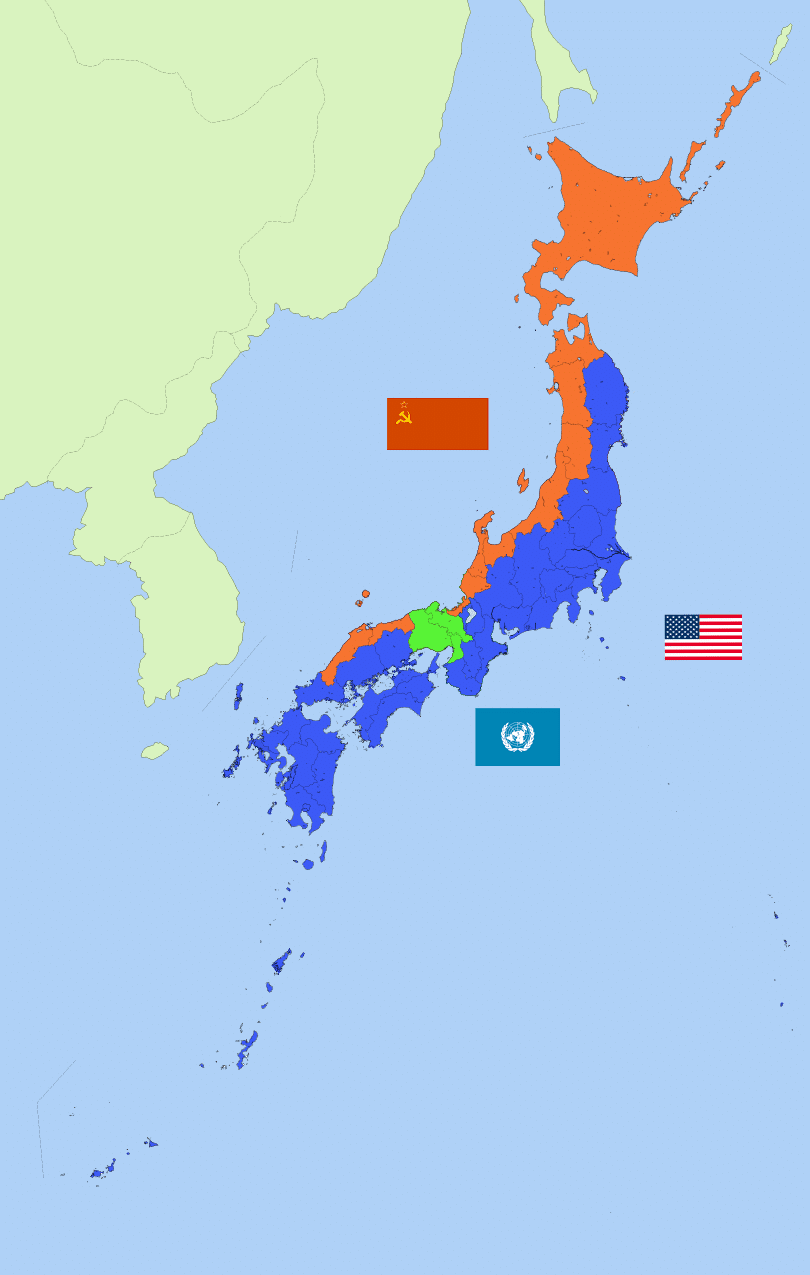

地政学的な考察により、奥羽山脈-中国山地ラインを挟んだ日本海側の地域を「裏日本国」太平洋側の地域を「表日本国」、両国の交通の中心地となり得る近畿地域を「首都公国」として成立し、北側をソ連が、南側を米国が統治し旧日本は南北に分かれた。冷戦構造に組み込まれる。[1][2]

素材をお借りしたWebページ

[1] Abysse corporation. "日本地図." Abysse corporation. https://www.abysse.co.jp/japan/japanmap_top.html ,

(参照2014-12-17.)

[2] Sankakukei,Inoue Keisuke. "国旗などの一覧" 無料で使えるEPSフリー素材集. http://freesozai.jp/ ,

(参照2015-05-07.)

[3] Abysse corporation. "世界地図の白地図フリー画像 | 世界地図." Abysse corporation. https://www.abysse.co.jp/maps/worldmap/ ,

(1)国連軍による日本分割統治政策

WWⅡ終結後、1946年連合側三か国によって改訂版ポツダム宣言に基づく日本の戦後処理政策が実施され、旧日本は『最終日本分割統治計画』に則ったGHQの指令により、中央政府が解体された状態で直接軍政がしかれ、連合国による分割占領がなされた。

旧日本は地政学的に見て、奥羽山脈-日本アルプス-中国山地のラインで気候圏が異なるところに着目し、その境界を南北ラインとして設定し、南北ラインより北側を「ソ連管理地域」、南側を「米国管理地域」、交通・運搬の住協拠点となる京都、大阪、兵庫の三県を一つの地域として扱い「連合国管理地域」として設定された。その後の冷戦の煽りを受けて、日本の占領地域は南北が分断した状態で独立し、それぞれ共産圏、反共圏の対立構造に組み込まれ、二つの大国によるイデオロギー対立に巻き込まれる事となった。

1949年、米国管理地域は「表日本国(SJ)」として成立した後、1951年に主権を回復し、西側諸国として独立(琉球諸島を除く)。ソ連管理地域は「裏日本ソビエト社会主義共和国(NJSSR)」として成立を宣言し、旧ドイツの東西分断同様に、旧日本の南北分立が確定した。連合管理地域は「首都公国(CJ)」として成立し、1955年どちらの勢力にも属さない中立国として独立し、西側諸国、ソ連側諸国との国交を維持した。

(2)冷戦後、日本連邦の成立

1989年11月10日ベルリンを東西に分断していた「ベルリンの壁」崩壊に伴い、1990年5月10日裏日本と表日本の南北間の冷戦構造も集結した。1990年11月25日「裏日本国」、「表日本国」、「首都公国」の三国間で統一条約が結ばれ、1991年7月統一条約を発効し、米国、英国、フランス、ソ連、中国、の同意の元「日本連邦」が成立した。

1989年12月2-3日、マルタ会談による冷戦終結の宣言を契機に、裏日本ソビエト社会主義共和国はソ連を脱退して民主化、経済を資本主義制度に移行し「裏日本国」として独立した。尚、199X年現在、この世界ではソビエト連邦はまだ存在する。

しかし、各国の冷戦による経済的、行政的打撃は大きく、統一後も日本連邦内の経済格差がより問題視されるようになった。特に、裏日本は冷戦締結後の急激な民主化政策と経済政策の転換に伴い、国民は、経済立て直しがなされる10年もの間、不景気と就職難に苦しむことになった。

一方で、表日本、首都公国を横断する太平洋ベルトと呼ばれる工業地帯において、冷戦時、西側勢力圏の政府がとった軍拡政策と軍需による経済恩恵を受けて、各企業内で、技術開発と技術向上が促進され、それによる開発費削減に伴い、国内の有名財閥企業傘下の重工産業をはじめとした旧企業が成長し、旧日本内の南西に位置する工業都市は、朝鮮特需も合わせて飛躍的に発展する事となった。

このような南北日本において冷戦による軍需の恩恵を受けた経済成長を専門用語で「軍需寄生型発展」「冷戦の果実」、 冷戦によって生じた東北南西の経済格差及びその影響を「冷戦依存型格差」「冷たい風」と呼ばれ、 特に軍需により表日本、内日本に経済発展をもたらし、冷戦被害と経済体制によって国内情勢が悪化し衰退した裏日本は「冷戦の苗床」と呼ばれる。

又、そういった経緯から裏日本国民が表日本国民に対して抱く負の感情やコンプレックスを「裏日本イデオロギー」と呼ぶ。

[2]世界観(法律)

(1)199X年の世界的転換

199X年、裏日本国の民俗学者の伽藍堂空晴博士が率いる研究チームによって「霊魂」の科学的証明がなされた。その方法は、霊魂に物理的に干渉する実験であり、「リリム」と呼ばれる悪魔や鬼と呼ばれる種族が古代より秘匿していた存在、神智学における「エーテル(幽体・生命力)」と呼ばれる3.5次元エネルギーを用いてなされた。

実験方法の一つは、4次元以降に存在する霊界(アストラル界)から「特定の死者の意識を、巫女や霊能者の霊力(魔力)によって、再び同じ個人の意識として現世の肉体に呼び戻す」というもの。実験は成功し、その個人の意識は時間経過を無視しており、死んだ当時の意識(自我同一性)と記憶(一部)がそのまま連続していたことから、同一人物である事が証明された。

またもう一つの実験では、エーテルを媒介にして被験者を観察すると、被験者の死後、被験者の肉体から離れた霊魂は、被験者の生命エネルギーの乖離に伴い現世の3次元空間からは観測し得ず跡形もなく消失した。このことから霊魂は4次元以降に存在する事がわかった。そして3.5次元エネルギーであるエーテルが四次元以降にある霊魂と三次元にある肉体とを結び付けている事も判明した。

以上の事から、エーテルの発見によって霊魂の存在が証明されたと同時に、この世界に魔術がある事が判明した。

伽藍堂博士が「霊魂の証明」を発表した199X年以降、日本連邦は「死者の定義とその法的保護(権利)を認めた国」のモデルケースとして、全ての国事を国連によって監視され、留学、労働目的以外の外国人の出入りは制限されることになった。

(2)199X年日本における悪霊の定義

霊魂の科学的証明がなされた裏日本においては、霊魂の人格と権利能力を認め、民法上において権利・義務の主体として霊魂の人権を法的に保護し、霊魂の為の政策がなされている。

『人と霊の定義』

霊の権利能力は「裏日本国籍」に登録する事で獲得し、権利主体となり得る。

『脳死死完全死亡説』

「人の死亡」の定義として、自分が予め持った脳が完全に機能を停止する「脳死」をもって「人の死亡」とし、人としての権利能力を失う事が、民法上に定義された。これは『脳死完全死亡説』と言われる。(判例「人工脳移植裁判」)

しかし、これには「予め脳に障害を持って生まれた『人』に対する保護問題」の側面において批判があり、 ICチップといった外部の記憶データによる脳の代替技術が加速するにつれ「自分(人)の脳」の定義が曖昧化したことにより、依然として改正の余地がある不完全な法律であるという見方がある。

それを踏また上で今のところ『人(現存者)であるための脳』の条件として「人の脳」は『生存中に生まれ持って獲得した脳を一部でも所有し、活動している事』と定義されている。

『霊の「発生」「消滅」の定義』

霊は「裏日本国籍に登録」することで民法上の権利能力を得て、その時点から権利主体となる。ただし、①損害賠償請求権のみにおいて「発生」時点に遡り、権利主体となりうる。又、「霊」の権利(財産権等)は、従来の「人」の権利より制限されている。理由は後述する。

しかし、『「霊」の発生』時点の確認・証明は難しく、又「発生」を「人の視認」によるものか「霊の意識の発生」によるものかなどその発生の定義に論争があり、実際に適応されうる可能性は低いとある。

霊の消滅の定義は原則、「日本領域からの消滅」が採用され、その時点で権利能力は「消滅」する。

又、霊が自らの意思で「裏日本国籍」を返却、もしくは審査によって「裏日本国籍」をはく奪された場合も、「国籍」の有効期間を過ぎた時点で、 権利能力が消滅する。

『霊の権利の制限』

原則として「霊の権利は人より制限されている」理由は、裏日本ににおける「霊」の定義が『「人」が一度「死亡」したものであり、自分自身の身体をこの世に現存しないもの = 死者』と民法上なされているからである。霊の生前がいつの時代の「人」として誕生した者であっても、嘗て「人」として法の「権利主体」となり得た時期が存在するならば、「霊」が現在生存する「人」と同等の権利を有するのは、生存者である「人」の権利を脅かす可能性があるからである。

「霊」という存在が、現世に存在する「人」「熱、電気をはじめとした自然エネルギー」から生命力を吸収し、もしくは「人」をはじめとした「生命体」「無機物」を苗床に憑き、寄生することによって現世に留まる傾向が強く、 又霊自身の持つ怨念や未練を増幅、反芻し「人」へ悪意やこの世への「未練・羨望」を蓄積させること存在を維持し、この世で未練を達成、実現するために存在するものだからである。

又、人の所有する土地といった不動産や物、人に憑くことにより、存在を継続するものもあるので、その人権や所有権を脅かすことによって存在することもあり、 前提として今を生きる人との共生・共存が難しいと言われる。

又、霊の抱えた煩悩は霊権保護や法の適用によって解決するものではなく、倫理・哲学的、文化・民族・宗教的救済が必要との見方もあり、人共同体や人集団の中において 対立解決・調整は難しいとされる。

つまり、経済的視点において、霊と人の間にある権利をはじめとする利害対立の理由は人権や所有権の対立によるものが大きいという見方が成されている。一方で、霊は財産権をはじめとする金銭的なやり取りに関するの問題に対する意識は薄いとされている。

原則この世のものは現存する「人」「国家」に所有権があると現在では定義されている。(ただし、改正される可能性がある。)

『新たな人の定義』

今裏日本において、人の定義に新たな項目が加わった。

裏日本における「人」の定義とは『最低「脳」の部位をこの世に現存するもの』と民法上なされている。

(→脳死完全死亡説)

理由はバイオテクノロジーの進歩により、腕や足と言った四肢五体から、感覚神経や脳細胞に至るまで、人工物(機械・人工臓器問わず)に代替できるようになったためとされている。

『悪霊・呪縛霊の定義』

裏日本における「悪霊」の定義とは、「裏日本、もしくは他国において発生し長期間存在しておきながら国籍を獲得せず「人」に害を与えるもの」とされ、「呪縛霊」は「裏日本、もしくは他国ににおいて発生し長期間存在しておきながら国籍を獲得しないもの」とされていている。

これは「現存者である人の権利能力が霊の権利能力より優先されるべき」という『生存者優先説』の考えが適用されているからである。

原則として、この世はこの世を生きる現存者のものであり、本来霊は成仏するものであるため、この世に留まる霊は然るべき場所に還る必要性があるからである。(→悪霊化問題)

そういった不法に留まる呪縛霊や悪霊を取り締まる機関が司法組織や行政組織の公安委員会であり、警察・検察にその権限が与えられている。

又、そういった霊の通報は国民の義務となっている。

代表的な機関が警察の生活安全部生活安全課霊指導係である。

ただし、上記に述べた霊・悪霊の定義に例外があり、又批判がある。

例外として「現世に留まり続ける霊において、生存する生命体に対して効用や利潤といった肯定的影響を齎すもの」にたいして有る程度権利の制限が緩和され、 「人」と同等の権利が保護される場合がある

尚、呪縛霊と定義されたものは、成仏、もしくは国籍獲得の意志さえあれば、「強制拘束」「追放」「強制排除(成仏)」の対象にはならない。(獲得・成仏猶予の期間はある)

又、悪霊・呪縛霊であっても、善意の状態であれば保護される場合もある。

又、嘗ては『「人」であったもの』を現世の人に害を齎す事を理由に有害として排除するという考えは、果たして現在の倫理感に適応し、 立憲主義の憲法下において合法なのかという批判がある。

(3)世界観(ヒトとリリム)

原初の魔女リリスの子孫リリム

199X年、伽藍堂博士によって発表された研究は、もう一つあった。それは「リリム(璃々夢)」とよばれる鬼・悪魔と呼ばれた人々の種族である。

伽藍堂博士の研究によれば、「現在、人類は(1)アダムとイヴの子孫である『ヒト』(2)アダム(魔王サマエル、ルシファー)とリリスの子孫である『リリム』…の二系統に分かれる。」と言う。

リリスは「創世記」の1章27節に登場する「男と女が創造された」という文章の矛盾を解消するために後付けで登場したとされる女で、ベン・シラの『アルファベット』[4]ではアダムと性的趣向の違いから離別し、楽園を去り、紅海にまで逃れた悪霊として書かれる。

参考ページ

[4] Jewish Women's Archive. "Alphabet of Ben Sira 78: Lilith." https://jwa.org/media/alphabet-of-ben-sira-78-lilith ,(参照2017-06-22)

アダムを巡るリリスとイヴの性的な確執が人類の罪の根源であり、リリスは人類史上初めて魔王サマエル(ルシファーの説もある)と悪魔契約を果たした堕落した女となり、原初の魔女である。つまり、人類史に初めて魔術をもたらしたのは、悪魔と契りを結んだ悪霊リリスとその子孫である夢魔リリムの一族であった。

リリムはアダムと肉的な交わりによってできた子でありながら、リリスが魔王サマエルと霊的に結びついた事によってもたらされた悪魔の子でもある。つまりリリムは、リリスの性的堕落と魔王との不倫によって生まれた、アダムの妾の子という立場にある。

人の子であったリリスは、魔王サマエル(又は天使ルシフェル)と情事することによって悪魔化(肉体を持った悪霊)した。一度アダムと肉体関係を持っていたリリスは、魔王サマエル(又は天使ルシフェル)と堕落することによって、霊界に悪霊リリムを、物質界に悪魔リリムを産み落とすこととなり、以上から彼女は悪魔や悪霊の母とされている。

彼女は人の赤子を呪う存在となっており、三人の天使の名前と天使の刻まれたアミュレットによってそれを防ぐことができる。神の受けた呪いによって彼女が子供を産む毎に100人は死ぬことになっている。

リリム一族がアダムと悪霊リリスとの間に生まれた系譜である以上、その存在自体が人間の罪を証明するものであって、教義上、宗教的に忌み嫌われる存在となる。

199X年、被差別対象であった夢魔リリムはヒト同様、法的に「人」として定義されたが、宗教学、主にアブラハム教圏の教義上は、ヒトに害をなし堕落させる「悪霊」「悪魔」「夢魔」と定義されている為に、人類の罪の象徴として依然として差別される。

命の霊:ネフェシュ

塵や肋骨から創られた人が何故生命を得るに至ったかについては、創世記2章7節に登場する命の息(神の息吹)と呼ばれる生命力によるものであるとされる。

この世界では命の息や命の霊は同じものと解釈され、神や生命の霊の存在は風と表されることも多い。

そのアダムとイブに生命を与えた命の息はヘブライ語でネフェシュと表記され、この世界では体内に流れる生命力:エーテル体と宇宙に存在する生命力:マナに相当し、 諸説によっては霊であるプネウマや欲望であるカーマにも相当するとされており、原則としてネフェシュは幽体と霊体が複合したものであると定義される。

この命の霊であるネフェシュは物質に生命力を与え、体内諸器官を生命循環装置として自律するように機能させ、有機生命体として活動するための力の源泉となっている。

神の息吹であるネフェシュは人に生命を齎す生命力であるが、同時に神の子である天使や精霊などの精神体を生み出す力も有しており、天使や精霊は霊体と幽体で体が構成されるとしている。

そういった命の霊を持つもので、堕落した精神体、肉体はそれぞれ悪霊、悪魔と称される。

リリムと魔術

リリムは魔女リリスの血を引く悪魔の子孫であり、古来からエーテル(生命力)や霊力(魔力)の存在を認知していた。魔術の始まりは魔王と悪魔契約を結んだリリスと共にあり、リリスは人類初の魔女であると言える。

魔術は人類史の中で秘術や秘儀としてリリムの間で隠されており、リリムの存在と共に歴史の闇に葬られてきた。しかし、元来魔術はリリムが独占するものではなく、霊的に目覚めた一部のヒトによっても使用される呪術的(まじない)行為であった。

魔術は卜占・占星術・錬金術と近しい存在であり自然科学の前身として人々の暮らしの中に存在した儀式的行為や精神様式であったが、キリスト教の発展と布教に伴い、宗教学上で魔術は「悪魔と契約する事によってなされる反キリスト教的行為」と定義づけられ、中世では異端審問官が魔女狩りを行う根拠ともなった。

【3】プロット集

[1]鬼守巡査長の手簿①

鬼喰の扱う剣術を「鬼喰流」と言い、1999年現在は鬼守がその後継者となり鬼喰流の名を継いでいる。

鬼喰流最終奥義鬼殺しの真の意味を知るものは少ない。

1999年現在首斬り刀妖刀と呼ばれ恐れられた殺人刀「山村鬼喰神正信」は魔を祓い浄める破魔の力を持つといわれている。

妖刀鬼殺しに伝わる「鬼を斬る」「鬼を殺す」という正しい意味を知るものは少ない。

鬼守は魂を呼び戻され現世に目覚めた。

死ぬ寸前の光景。先の大戦で負った傷、眼前に散らばる血潮、それが瞼の裏にべとり、粘着するように焼き付いて、滲みるように痛む眼球を触り呻きながら、腹這いやがて横たえて、気が付けばここにいた。鈍く上体を起こせば、軋む身体。節々の関節が枯れ木でも折るようにして鋭く痛む。まるで木偶人形が内側から突然強烈な反動を受けて、そのまま破裂するかのような、そんな違和感が全身に走って、床に伏せ悶えるしかなかった。

「お上様」が接触してきたのは、全身の痛みが引いてようやく身体が馴染んだ頃。見計らったように個室の戸を開き、年端もいかぬ女を傍らに抱いて、その男はやってきた。

「どうだ。半世紀ぶりに本国に蘇った気分は」

蘇る。唇で反芻して、ハッと辺りを逡巡した。寮室と言うにはあまりにこざっぱりしているこの部屋には無機質なドア一つに、煌々と差し込む夕焼けを四角く切り取る窓枠しかない。しかし、いやに真新しい。それも壁は見たこともない材質だった。鬼は無意識に息を呑んだ。

自分はついさっき銃弾に撃たれて死んだはずだった。しかし何故、僕は生きている。それも半世紀ぶりとは一体どういう事なのだ。ここが日本であるのか、緬甸や亜米利加であるのかもわからぬ上に、それどころか、名前以外の身の上に関する生前の記憶の全てがすっぽり削げ落ちていた。辛うじて覚えているのは、自分は軍曹と呼ばれた日本兵だった事、そして守るべきものも守れず無念のままに死んだ事。両手で合掌でもするように鼻先を抑える。

僕が死んで、お国は一体どうなっただろう。

まるで御伽の国と化した日本で、故人鬼守の一生は、活ける死者として再び幕を開いた。

お上様にシャーマンと紹介された巫女姿の少女の名前は霊。彼女は鬼守の世話人として与えられた。

「お上様」が何の目的で自身を現世に呼び戻したかはわからない。ただわかるのは、お上様にそっと肩を抱かれていたこの女は、本人を前にして「この子は君の好きなようにしなさい」と自分に売られたらしい事だった。少女は頼りなく鬼を見つめている。

そのまま借家に連れ添う霊を尻目に、いまいち状況が読めず、鬼は難しい顔をしていた。突然訪れた覚醒は、現実感の無さも引きずって、まだ夢半分の心地だった。だから、今夜はもう休むだけ。渡された資料も読む気にならなかった。あれから約50年も経っただなんて、到底信じられなかった。だが、否応にも窓の向こうの世界が現実を訴えてくる。見たこともない高い建物が並んで、コンクリートと呼ばれる石灰が、道の土肌を覆っている。もう畦道はそこにはない。記憶にはないが覚えている知識。僕の知る日本はこんなにも豊かではなかった。それも一度は焼け地の地獄と化したなんて、僕たちは負けたなんて、どうして受け入れる事ができるだろう。そのくせ、今こうして生き恥を晒している。

ならいっそ、と腹を触るが自害用の短刀もないので、このまま舌を噛み切ろうと思ったが、霊がいる手前できなかった。敗戦から半世紀。まるで時空でも飛び越えたような感覚。とんだ時間旅行だ。

「今日から貴方を身の回りを世話することになりました霊というものです。よろしくお願いします」

霊は床板にも関わらず頭を擦り付けて、鬼を迎えてきた。まるで鬼を古の神々か何かををもてなすように、料理を作り、お酌をし、風呂を整え、世話をするというのだ。懸命な様子に、思わず口籠る鬼だったが、自分より年下の女を、働かせることに後ろめたさがあった。しかし、本人は本気だったので、止めるのも憚られる。鬼は困ってしまった。

そして、床を整えたところで霊は徐に服を脱ぎ始めた。それに鬼は大袈裟に慌てた。

「なっ…」

「初めてのことですので何か粗相をするかもしれませんが、何卒宜しくお願いします…」

鬼は目を見開き苦い顔をしながら「いや、待て君は何をしているんだ…」といって、脱ごうとしている装束を再び着せようとするが、霊は「お上様から、貴方の夜の世話も仰せつかっておりますが…」と不安気に答えるのだ。

それに鬼は信じられないと言った様に首を振って不信感を露わにしながら「何を考えているんだ、お上様は…」と眉間を揉んだ。

こんな頼りない線の細い子を。いや、この際見た目は関係ない。こんな世俗も知らなそうな女の子に、なんて事を強いているんだ。鬼は心底呆れていた。

しかし、霊はやめようとはしない。鬼の身体に寄りかかって、探る様にして鬼の身体を触り、慣れない手つきで服を脱がそうとする。悪い冗談でもなく、本気で自分の相手をしようとしているので、いよいよ鬼は焦って霊の手を掴み取って必死の形相で静止した。

「君はまだ子供だろう。こんな事してはいけない」

そう言って霊のしようとしている行為を止めようとするが、霊は明らかに動揺する。

「私はもう18です。あの…私では貴方の相手にはなりませんでしょうか…。私では満足いただけませんか…?至らぬ点もあるかと思います。でも精一杯務めますので…」

「違う。そもそも君のような子供がこんな事はしてはいけないと言っている。今はもう童女と成人者の異性交友は不純どころか売春も法で禁止されているんだ。僕が生きていた頃と時代が違う。君のご両親もきっと悲しむはずだ。だから君は自分の身体をもっと大事にして、こんな事をするのはやめなさい」

鬼が凄みのある剣幕で子供を諭すような口調で言うと、霊はやはり怯えたような顔で自分を見上げる。

「私は何か不興を買うような事を致しましたでしょうか…」

縋るような目で見つめられ、思わず「そういう訳ではないが…」と濁した言い方をしつつ真面目な顔で返せば、「私は神に仕えもてなすのが務めです。喜びを与える事…それは人に対しても変わりようのないことと思っています。私にはこのような生き方しか知りません…こんなことしかできません…、どうか私から役目を奪わないで…」と、霊はぽつぽつと口から言葉を紡いで、次第に目尻に涙が溜まり、両手で顔を拭って静々としながら大粒の涙を流して泣き始める。

鬼は困ったように頭を掻いて、どう言い含めれば分かってもらえるのかを、あれこれ考えていると、不意に鬼は気がつく。

「君、霊ちゃんだったかな。君もしかして目が見えていないのかな」

思い返せば彼女とは幾ら言葉を交わしても視線が合わず、その瞳の度もあってない。いつも何処か遠くを見ていて、目に光がない気がした。信じられないことに炊事や風呂掃除などは問題なくできるらしいが、その目は鬼を映してはいなかった。

「そうです…、どうしてわかったの?」と小首を傾げる。

「いや…、なんとなく動作が覚束ないというか、きっと僕が誰なのかもわかってないのだろうなと思って…」

そう、鬼守は死者であり、現世に蘇った。どんな手続きをしたかは知らないが、この巫女が冥府より呼び寄せたという魂は、この身体に宿っている。それが己のものである自信はない。何せ、今僕の半身は『機械の身体』でできているからだ。

聞けばトランスヒュウマニズムと呼ばれる遥か未来の…、いや現代の思想だ。あれから機械技術もバイオテクノロジイも格段に上昇したらしい。僕の右腕は冷たい鎧で出来上がっている。

「僕の身体は今、少しばかり勝手が違うんだ」

涙目でこちらを伺う霊を気遣うように目配せして答える。しかしはやりその目は暗いままだ。何とも言えない表情で乱れた服を直していると、霊はおずおずと口を開いた。

「…私は、視覚はないのですが、人より五感が鋭いのか、それとも第六感と言われるもの…所謂霊感というものが強いのか、目で見ずとも人のいる場所、物のある場所、地面の高低差などが直感でわかってしまうんです。普段は気の流れを読んで動いています。不便も多いですが…目が見えない方がわかることもあるみたいで」

そこで一度口を止め、鬼の方をぼんやりと見やりながら「鬼様はきっと優しいお顔をしているのでしょうね…」と、涙で濡れた真っ赤な瞳で、目元を腫らし、口元だけで笑いながら、弱々しい声でそう言って身を小さくして俯いてしまった。

鬼はやはりなんとも言えない顔でそれを見つめながら、深い息をついた。目を伏せ、瞳だけをうろうろして考えんでいる。

その後、何を言っても彼女は口を利かないで黙ったまま動かずいるので、彼女に自分の上着を着せて、寝台に横たわり、眠ることなく無為に時間を過ごしてその日の夜を終えた。

霊は瞽女であると言う。

霊力は申し分ないが、心身ともに健康でなければお宮の神官の任は務まらないことを知り、これまで目が見える振りをしてきたが、ある事をきっかけに盲目であるのがばれてしまい、神主から勘当されて由緒のある家系から永久に追い出されてしまった。

瞽女と言っても、三味線はまだまだ未熟で、流離う巫女のような体であり、霊媒や口寄せを行う伝統的なシャーマンのようなものであると。そうして、地域を巡っていたところを鬼の上官である「お上様」に拾われたのだ。

他にも出生には秘密があるという。

「…君、いつまでそうやって呆けているつもりだ。そんなところにいては風邪をひく。僕はいいから君はこの寝台を使って寝なさい」

口寄せしてから二日目の夜。いつまでも俯いて動かない少女の痛ましい姿や長い沈黙に耐えきれず、鬼から言葉を切り出すと、霊は首だけこちらに向けて「では、他に何か私にできることはありませんか」と尋ねてくる。

「お料理も致します。口に合わなければ、鬼様のお好みに合わせて作ります。湯浴みもご一緒致しますし、肩もお揉みいたします。何か一つでも鬼様に奉仕できることがあれば私は…」

「なにか私にできる事はありませんか」そう言って、深刻な顔で尋ねてくるので、鬼は本当に参った顔で溜息をついて、眉間を揉み、霊に目配せした後、諦めたように「じゃあ、僕の所まで来なさい」と言った。すると霊は漸く安心したように柔らかく微笑んで「はい、只今…」と寝台によじ登って、寝台の上で胡坐をかいている鬼のすぐ側に近寄った。

鬼は暫し霊を見つめた後、その両肩を触って寝台の上に倒し、身体を押さえつけた。霊が目を閉じて、鬼の口づけを待っていると、鬼はそのまま布団を被せてしまった。

布団に包まれて瞬きする霊。

「夜も遅いから君はそこで寝ていなさい。健康である事それが君の務めだ」

そう言い捨てて、自分はそのまま冷たい床の上に横たわり、自分の脱いだ上着を身体にかけて向こうを向いて一人寝てしまった。

「あの…」と布団から顔を覗かせて呼びかけても「君は僕に何もしなくていい、もう寝なさい」と固い口調で言って、数分もしない内に寝息をたてて眠ってしまった。

霊はやはりよくわからないような、飲み込めないような表情で布団から顔を出して不安気に天井を見上げていた。

何もする必要がないというのは、自分には何も期待されていない、鬼にとって自分は必要とされていないということではないだろうか。家から追い出され由緒ある苗字を失ったように、自分は人の男に対しても何もできないのではないだろうか。

盲目の女の生きる場所はやはり神事以外に存在しないのだろうか…。

そうやって不安を隠せないまま布団に包まり小さくなって、怯えるように朝を待っていた。もしも男の気に障って、手を上げられたり捨てられたりしたらどうしよう。また温かい家や食事がなくなったらどうしよう。そんな恐怖で一睡もできずにいた。

一方の男の寝息は健やかで健康的だった。

まだ冬が明けて間もない。床の冷え込みもあるのに、鬼はぶっきらぼうに上着を被って寝ている。

確か彼は元々軍人だったという。いつ時どんな場所でも寝て起きる訓練はしていると聞いてはいたが、本当に機械的に眠る人だなと思った。確か鬼の生きた時代は本音も口に出せず、美と義を通した時代だ。きっと口にはしないが、本心を言えないだけで身体が冷えて寒くて今にも凍えてしまうのではないか。

そう思えて一人床に横たわる鬼の事が心配だった。

霊はしばらく悩んだ後、布団を抱えておずおず寝台を抜け出し、そのまま布団を鬼に被せて、そのすぐ隣に寄り添うようにして眠った。

窓から落ちる月明かりは眩しかったが、一人で寝るよりも幾分か心にゆとりを持てて、鬼に対して恩に報いる事ができるのではないかと淡い期待を持っていた。自分にできる事はきっと少ないが、できる事ならなんでもして、男に仕えようと思った。

それ以外に自分に生きる道はないんだ。

そう思い巡らせる内、目がうとうとして、いつの間に霊は寝入っていた。

目元が腫れて頬は涙で濡れている。しかし表情は柔らかだった。

そして早朝。朝日が昇り、日頃の習慣で鬼が目覚めて、鍛錬の時間だと身体を起こそうとしたところで、隣にごろりと横たわる何者かがいる。

それにハッとしたように顔を向けて、息を飲んで布団を勢いよく剥げば、そこには自分に添うようにして小さく眠っている霊の姿がある。

鬼は霊を確認すると再び勢いよく布団を被せた。何故に彼女がこんなところに…。ふと、なんだか彼女の頬が真っ赤に腫れていて、心なしか自分の衣服も乱れているような…。

これはまさか。

全身を硬直した鬼は、両手で顔を覆い、土下座でもするように床に突っ伏した。

「僕は真面目にあんな事を言いながら、こんな世俗も知らぬ童女に手を出し汚してしまったというのか…」

鬼は全身から汗を流して顔をみるみる蒼くするのだった。

朝日が窓から差し込んで遠くから小鳥のさえずりが聞こえる。霊が静かに目を覚ますとそこは寝台の上で、布団が丁寧に被さっていた。

布団の上でぼんやりとしていると、横から鋭い物音がした。

それに顔を向ければ、鬼が物を倒したのか、身体に何かをぶつけたのか、低い声で唸っていた。

「鬼様…どうかなさいましたか?昨夜はよく眠れましたか?」

そう尋ねると、鬼はなんだかわざとらしい咳を吐いて、よそよそしい態度で霊に尋ねる。

「君こそ…あの後、眠れたか?その…身体の何処かに痛みはないか。大事ないか…」

鬼らしからぬ弱々しい言動、自分の機嫌でも伺う様な言い方に、調子が悪いのかと思う霊だったが、素直に答えた。

「ええ、とてもいい夜でした。初めはあまり眠れませんでしたが、鬼様の傍らにいると安心して…よく眠れました。とても心地の良い夜でした」

そう朗らかに答えると、鬼は、強い衝撃でも受けたような、それでいて何かの確信を得たような、そんな驚愕の表情をしたまま俯き、いよいよ目を狼狽させた。頭を強く打ち付けた様に放心して、血の色は失せて、最早顔面蒼白であった。

「そうか…僕は…やはり…」

頭を擡げ、幾ばくかの沈黙の後、腹でも据わったように意を決して「わかった…」と低い声で頷き、軽く身なりを整え正座に座りなおした。

「今回の事は…全て僕の責任にある。僕が一時でも邪な念を抱いてしまった故の間違いだ…。僕は真面目さしか取り柄のないつまらない人間だけど、僕で良ければ…」

鬼は霊に向きなおり、瞬きして困惑している霊を他所に、昨日の態度とは打って変わって、お見合いでもするかのような臆病な照れ笑いを浮かべながら続ける。

「僕はこう見えて…、いや見てくれの通り、真面目な交際が好きだ。今時の若者を見ているとやれすぐ婚姻やら、子供がなんやらで気が早くていけない。こう言った事はまずご両親に一通り挨拶を済ませた後で、お互いのことを良く知ってからの方がいいと思う…。一夜の過ちとはいえ…、僕も日本男児だ。男に二言はない。僕が責任を持って君の生涯を見届けよう。まずは交換日記から…」

照れた様に、手元から手簿と鉛筆を取り出して、慣れてからはまず手を繋ぐことからだとか、デェトは週末が良いだとか、訳のわからぬ妄想ばかりを喋り続けるので、霊は鬼の一変した態度に戸惑う一方だったが、もしかすると鬼が自分に心を開き、前向きに務めを与えてくれたのではないかと思い、霊はたまらなく嬉しく思った。

「ありがとうございます…、不束者ですがどうぞよろしくお願いします」とその場で深々と頭を下げて鬼の方を見た。

「仰っていただければどんな事でも致します。鬼様のお力になれれば幸いです、これからもどうぞよろしくお願いします。どうか可愛がってください…」

そうやって再び頭を下げれば、鬼も又「僕の方こそ」と真面目に頭を下げるので、二人は顔を見合わせて笑ってしまった。

盲目なのが嘘であるかのように、霊は鬼の表情の変化を機敏に感じているようだった。

鬼は霊のことをもっと理解してよき恋人であろうと思った。そしてゆくゆくは夫婦に。全てはその責任を取る為に。

しかしこれはただの二人の勘違いで、本当にただの「過ち」に過ぎない事は誰も知る由もなかった…。

「まず君は言葉が固くていけない。君はまだ童じ…いやまだ女性としては幼いのだから、そこまで固い言葉を使っていると、世間では浮いてしまって、奥方同士で行われる井戸端会議で仲間外れにされてしまうぞ。だから君はもっと今時の言葉を覚えて、年相応の振る舞いをした方が…」

「今時の…?」

「ほら…今時の女性は、〜だわ。〜かしら。なんて明治の言葉は使わない…。むしろ男らしい言葉遣いというかその…もっと砕けている」

「砕け…」

「そうだ、なんというか…『これちょ〜ヤバない?マジヤバなんですけどぉ〜↑↑☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆』…みたいな…」

「ええと…マジヤバ…ですぅ…?」

「やめろ、ふざけているのか。母国語に対する愚弄だ恥を知れ!」

「お、鬼様が仰ったんですよ…?!」

「あ、いやすまない…。ダメだ…僕には最近の言葉がどうも受け付けない…。僕も懸命に今時の言葉を学ぼうとしていたのだが『先輩コレ超ヤバくないっすか?先輩マジッパネェっす!チョベリバ~みたいな〜』などという言葉、口にするのも憚られる…。チョオベリィバッド…「超」以外日本語でもなんでもないではないか!」

「その…鬼様が極端な言葉を選んでいるだけなのでは…」

「いや、これも時代の移り変わりだ…。嘗て純文学もまた文才のない学も持たない人間の逃げ口と蔑まれた時代があった…。若者ことば…それもまた日本語の一つの形式であるとは頭では理解しているんだ。いつだって文化の先端は若者が担うものだと僕は思う。しかし理屈は頭で理解しても…時代の変化に心と体が全くついていかんのだ…」

「その…無理に若者言葉を取り入れなくとも、鬼様は鬼様の美意識に合わせた言葉遣いをすればいいのではないでしょうか…。きっと若い方も、好きで自然とそういう言葉を使っているのでしょうし、無理に合わせる必要も…」

「そうだろうか…。僕の力量や覚悟が至らないわけでは…」

「関係ないと思います…」

「そうか…そうだな」

「それで私は…、一体どうすれば」

「…君も好きな言葉を使うといい。なんでも自然体が一番だ」

「そうですね…では私もこのまま…」

「いや、やはりそれは些か固いと僕は思うが…今は明治でも昭和でもないんだ。その…もっと砕けた恋人らしい…」

「お、鬼様…。意外にも男女の交友に拘りがあるんですね…?」

「いや、それほどでも…照れるな」

「そして意外にも天然でいらっしゃる…?」

「なんと言えばいいのか、もっと親しさというか…親密な感じが欲しいんだ…。いや奥ゆかしい女性は好ましい…むしろ僕は控えめで謙虚な女性が大好きだ…。しかしせっかくこういう関係になったのに、未だ互いを敬語で呼び合うとは…些か固すぎる…」

「鬼様…鬼さん…鬼君…」

「そう、鬼君、どことなく交際はじめの男女と言う感じでいい響きだ…」

「…すると鬼君は、少し言葉を崩した方が好ましいのでしょうか…」

「そうだな…僕はずっと軍隊や自衛隊、警察といった武装組織に所属してきたが、上官からは無下に扱われ日夜暴言で詰られ、下士官からは軍曹殿と呼ばれ敬われ期待される…。考えてみたら、僕は多分、女性とまともに交際したことがない…」

「その…記憶がないのでは?」

「いや、何故ここまで女性に対する免疫がないのかを考えれば自ずと結論が…。…わからないが、僕の直感がそう告げている…きっと許嫁はおろか、お見合いすらしたことがない…気がする…」

「その…考えすぎではないですか?」

「いや、僕はここまで軍事に関する知識を正確に持っていて、体術や身体を鍛える習慣は身体に染みついているのに、何故だか異性に対する立ち振る舞いだけは頭からすっぽり抜け落ちてしまっている…。これはきっと生前の僕は兵役ばかりでまともな余生を過ごせていないに違いないのではないだろうか…」

「そうでしょうか…それに…そんなに顔を蒼くしなくとも…」

「いや、違いない。だから僕はいざ君と交際を始めて、君を異性として意識した途端になんだか急にその…ごにょごにょ…に思えて、狭い密室…それも僕の自室で二人きりというだけで、こんなに汗が噴き出て、緊張と羞恥で身体が震えてならんのだ…!」

「み、見た目通り真面目で純情なのですね…」

「その通りだ…。僕は女性というものがわからない。デェトの作法も知らなけば、まして女性のエスコォトなどと…、女性に対して何の免疫もない…だから僕は簡単に一夜の過ちを侵してしまうんだ…。僕は…男の風上にも置けなければ、隅にも置けない不貞で不純で不埒な男…僕はなんと情けない男なんだ…!世が世なら僕は切腹も辞さない…!僕も死んで君も死ぬ!最早心中する覚悟だ!」

「鬼君…!鬼君は真面目で優しい人ですからどうか元気を出してください…!切腹なんてそんな悲しいこと言わないで下さい…!私のような人間と心中だなんて…そんな…あれ…それだと私も一緒に死ぬのでしょうか…!?その…私は一向に構わないのですけど…死ぬなんておかしいですよ。鬼君、真面目な事はいい事だと思います、…ですけどなんだか段々事が大袈裟になっているような…」

「どうか不甲斐ない僕を笑ってくれ…!」

「落ち着いてください…とにかくその短刀を仕舞って下さい…!!」

「母さん、先立つ不孝をお許しください…。いや、僕はもう死んでるんだった…。母さん、僕は今貴方の所に…」

「鬼君、それは本当に笑えません…。どうか落ち着いて…」

「ぐぅ…」

「それに、鬼君は不甲斐なくなんてないですよ。私が夜の相手をしようとした時も見ず知らずだった筈の私を労り、優しさを向けてくれたではないですか…。私が聞いていた男の人と全く違っていて…。貞操感のしっかりした素敵な男性です。だからどうかご自分を責めないでください」

「そうか…君は優しいな」

「その…まだ言葉はうまく崩せないないです…うまく崩せないけど…これからは鬼君と呼ぶように…する」

「僕の為にすまない…」

「いいえ…鬼君が喜ぶのなら嬉しい…」

「僕も君にふさわしい男になるように尽力するよ…」

「ええ…ありがとう…ござ…ありがとう、鬼君…」

「妖刀鬼殺し…この山村鬼喰神正信は、お上様から与えられた刀なのだが、どうも僕の先祖の鬼家が守ってきた妖刀らしい。首斬り刀と言う伝説を持ちながら、今は魔を祓う守護り刀として有名らしく、僕はその刀の使い手が編み出したとされる剣術…鬼喰流の唯一の継承者だ」

「僕の先祖と言っても妖刀を家で管理するようになったのは約100年前後…1世紀にも満たないそうだ。どんな所縁があったのかは、僕には知る由もないが、きっと大事な刀だったのだろう。刀身からは強い霊気と呪いを感じる。冷たくそして温かな…古の人々の祈りだ」

[2]鬼守巡査長の手簿②

※注意

一部の文章に国家の歴史に触れたり、キャラ固有の政治的な見解を含む描写が存在します。そう言った要素が苦手な方は閲覧を避けるようにしてください。

鬼守が新潟市警察本部の生活安全部生活安全課霊能係として仕事をしていたある日の事。

バディである鬼守巡査長と十千歳巡査の活躍はある少年の耳まで届いた。

鬼が元軍人であり、自衛隊にも勤めていた経験あることも知り興味を抱いた中学の男子生徒は早速鬼守の元を尋ねて、将来は自分も国防に携わる軍人や自衛官になって、沢山の人の命を守り、偉い人から勲章を一杯もらって、中世の英雄ナポレオンのような市民を導く人になりたい、と思いの丈をぶつけたのだった。

「鬼君、お茶入ったわよ」

「かたじけない」

「今日は表向き何の事件もなく平和ね」

「そうだな」

「何の通報も連絡もないわね」

「そうだな」

「そろそろパトカーで巡回するのはどうかしら」

「僕らは基本的に事件が起きるまでは所轄署で待機するのが基本だろう」

「そもそもこの係に私達二人しかいないのが問題なのよね。だから一向に巡回ができないんだわ。これじゃあ事件が起きてからしか行動できないわよ」

「事件を未然に防止するのも我々の仕事、十巡査はよく心得ているな」

「そう、だからもう少し人員確保してもいいんじゃないかしら、当係も」

「当係は見切り発車の職務だ、お上様が及び腰になるのも仕方ないだろう」

「どうして?」

「名前を聞けばわかる、霊能係…悪霊討伐や悪霊を捕捉するなどという非現実的で超心理学的な仕事内容に誰がどう予算を出すというんだ」

「そうよね…」

十巡査はがっくりと肩を落とした後、新潟新聞に目を落としたまま無言で茶を啜る鬼の向かいの席に腰を落とし、徐に机に突っ伏した。

「平和ね…」

「良いことじゃないか」

「そうね、悪く言えばこれと言った職務もなく暇だわ…」

「そうだな」

「鬼君、私まだ齢24なの」

「そうか」

「やっと警察官になれたと思ったら、前例のない部署に回されるなんて…、このままで大丈夫なのかしら私のキャリア…」

「十巡査、そういったことを職務中に発言するのは頂けないな。愚痴はいつ誰に聞かれているかもわからない。お上様の耳に入れば今後の君の出世にも響く。今君にできる事は、上から与えられた職務を真面目にこなすこと以外にはない。それが出世の早道だ」

「そうね…。でも私の同期の友人は皆この時間帯はパトカーで巡回して不審者に職務質問したり、駐禁の車を取り締まったりして、各々の任務をこなしているのよ。それに比べて私たちの日課は毎朝来る各社の新聞に目を通して、上からの事務連絡や市民からの通報を待って、待機中は戦闘訓練、空いた時間は政治経済のお勉強…、これってもしかして、会社で言う窓際族みたいなものなのかしらって…私はもう上から首切られる寸前なのかしらって、後ろ向きにもなるわよ…」

「そうか、君は確か大学あがりの新卒だったな」

「そうなの、私こうみえて警察官になれたのは殆ど運がよかったからなのよ。ほら、鬼君は直接知らないかもしれないけれど、私達は所謂1991年壁崩壊以降の就活生だったから、裏日本で一番就職に苦労した世代なの」

「まさかあの蘇連邦の共産制度が一度崩壊するとはな」

「そう…だから軍民転換や、国営事業の民営化に向けて国からもらったバウチャーで株式と交換したりしてね…とにかく大変だったのよ。特に私達みたいな学生は…」

「そうか、君も苦労があったんだな」

「そうなの。私は偶々高校時代まで運動部に所属していてそれなりに体力があったから何とか面接に通ったけど、国家二種が受からなかったらきっと今頃野垂れ死んでいたわね」

「君は所謂準キャリア組か、優秀なんだな」

「本当は国家一種を目標にしてたのよ。私も一応大卒だから。でも一種を受けるとキャリア組になるって話を聞いて少し怖くなって、私は現場の方が性にあっている気がして、やめたの」

「そうか、勿体ないな。キャリア組なら将来も安泰だっただろうに」

「私、警察幹部に興味なかったの。ただ普通に巡回をしたり、近所の人の話を聞いたり、悪い人を取り締まったり、そういうのをイメージしていたから、なんとなく怖気づいたのかしらね…」

「君らしくもないな、何事にも前向きに積極的に取り組むのが君の性分であるような気もするが」

「管理職にはなりたくないのよ。上のゴタゴタに巻き込まれるのは御免だわ…」

「そうか、若い人は皆こぞって出世したがるものだが、世の中にはいろんな人がいるのだな」

「私もやっぱり女なのかしらね…、会議室って嫌なのよね、陰気で」

「むしろ男女平等が謳われる今こそ女性管理職が求められる時代では無いのか。君もまだ若いのだから、あまり自分の将来や能力を頭から決めつけなくとも良いと思うぞ、勿論向き不向き得手不得手はあるとは思うが」

「はぁ…」

「職務中だ。十巡査、君の本日の職務態度には些か問題があるようだ」

「そうね…、気を取り直してまた新聞で新潟の情勢でも確認しようかしら…」

「将来について無為に思い悩むより、今目の前にある仕事を淡々とこなした方がいい。任務をこなす内、君の本当の役割、やりたい事も見えてくるだろう」

「そうね」

「そうだ」

「了解、十巡査はこれより待機任務の事務作業に戻ります」

「了解した、本官も引き続き待機任務を続けよう」

「鬼巡査長、今時間空いているかね」

「や、これは五十山田(いかいだ)警部殿、どうされましたか」

「相変わらずそうだな、君達は」

「その通りであります警部殿、相変わらず日々の雑務に励んでおります」

「五十山田警部、刑事部の警部さんが一体なんのご用ですか?何か事件でも…」

「いや、その…少し面倒な事になってな。生活安全部の連中に手を貸して貰おうと思ったんだが、事が事だけに皆渋ってな…。暇な…エヘン、話のわかる若い奴はいないかと聞いたら、生活安全課の課長からお前たちの名前が出たんで顔を出してみた」

「そうでありましたか」

「やっぱり私たち、課公認の暇人扱いなんですね…」

「すまんな…あまりに熱心に新聞を漁って切り抜きしているんで…その、記者に転職でもするのかと」

「私達、新潟で主流の6社の新聞に手を付けて、裏日本経済新聞の方も目を通していますので、日々のニュースから為替レート、その日の社説まで何か知りたいことがありましたら是非ご活用頂ければ幸いです、この当係の事件スクラップ」

「なんというか…霊能係の怨念すら感じる分厚さ…。その、心中察する…色々」

「ありがとうございます…」

「それで警部殿、面倒事とは?」

「それなんだが…」

「はーなーせーよー!俺は別に悪いことなんにもしてないってば!」

「でもね、君。確か新潟市立中央坂中学校だったかな…。中学生は今学校にいる時間だよ。こんな昼間っからどうしてあんなところにいたの?」

「そ、それは…、別にお巡りさん達には関係ないよ…」

「僕たちはね。別に君を逮捕しようとしてるわけじゃないんだ。君が事件に巻き込まれたかもしれないと思って心配しているんだよ」

「そうそう。君、どうしてこんな昼時にあんなところにいたのかな?今日の学校はどうしたの?おじさん達に話してごらん。怖いことなんてないから」

「い、いやだよ。どうせお巡りさんたちも信じてくれないよ…」

「でもね君…」

「いーやーだー。俺、家に帰してくれるまで絶対喋らない」

「弱ったな…」

「あれなんだよ」

「警部殿、あれは俗に言う非行少年ですか?」

「いや、詳しいことはわからないのだがね。あの二人の刑事はコンビニの店長からの通報を受けて窃盗…所謂万引きの現行犯を取り締まりに来たのだが…どうも例の少年はその場に居合わせて、我々警察が来るまで現行犯と揉み合っていたらしいんだ。あの少年が男の万引きに気付いて店長に口頭で伝えたらしい」

「と、すると、あの少年自体は善良な市民で、窃盗事件に関係はないと思っていいのかしら」

「それがどうもわからんのだ…」

「といいますと?」

「その事件の詳しい経緯をこうして聞いている訳なんだが、どうにも供述が曖昧で…彼が何故その場にいたのか、学校はどうしたのか、何故万引きに気付いたのか…など事件の核心や少年自身のことを聞こうとすると、あの通り。暴れて手がつけられん」

「なるほど、それは大変ですな」

「我々は刑事部であって、生活安全部の少年課ではないのでね。だから少年課の少年事件捜査係に協力を仰いだのだが…今別件があるって渋ってな…。事件に関係があるとわかってから当係に回すように、と釘を刺されて今頓挫しているところだ」

「刑事部も大変ですね…」

「そうなんだ。特にウチの刑事部の連中は中年の男衆の強面ばかりで、ああいう年頃の子供から話を聞き出すのはどうも苦手でね。いつもあんな風に警戒されて何も聞き出せやしない。かといって、机叩いて怒鳴ったりすれば今は色々と煩いからな…。年頃の男にはああいう煙たい親父顔に囲まれるのはキツイんだろうよ。君達はまだ若いし、何とかならんかね」

「わかりました、どうかその仕事、私達に任せて下さい!私達なら時間が充分にありますので少年の話を聞くだけならきっと本日中にできると思います!」

「そうだな、当係本日の予定も待機中の戦闘訓練だったか…。警部殿が取り次いで下さるのなら職務上問題はないか。警部殿、どうか我々にお任せください」

「そうかそうか!いや、助かった。少年が事件に関係するようならすぐ内線で連絡してくれ。刑事部刑事課の五十山田で俺のところに来るから。もし話を聞いて特に事件性がなくとも、手続きは必要だから、それでも同じところに連絡をくれ」

「は、了承しました警部殿」

「はい!当係にお任せください!」

「じゃあ頼んだぞ、その…霊能係諸君!」

「はッ!」

「は、はい…頑張ります…」

「なんだよー、俺話せることは全部話したかんな…。あ、今度はきれーなおねーさんがいるじゃん!やったぁ、警察って本当に女刑事っているんだぁ…!」

「あ、あのありがとう…。でもごめんなさい、嬉しいけど、私たち実は刑事じゃないの。勿論、腕には自信があるけどね」

「えっ、じゃあおねーさんたちは何なの?」

「私達刑事部の人に頼まれて、君の話を聞くように言われて来たの。ほら…刑事部の刑事の人たちってちょっと怖くて、坊やには話づらいでしょ。だから私達が呼ばれたのよ。私は生活安全部生活安全課十千歳巡査よ。よろしくね」

「へー!生活安全部か!いつもパトカーで巡回してくれるのっておねーさんたちなんだよね」

「ええと、それはだな…」

(鬼君、あまり霊能係に触れない方がいいわ。まだ認知度は低いし、今話すと私たちの信用にも関わるわ。ここは黙っていましょう)

「…そうだな。我々は基本的には街を巡回して治安維持活動に努める部署だ」

「へぇ!やっぱりお巡りさんってすっげぇんだ」

「む…その、かたじけない」

「で、おじさんは一体誰なの」

「おじ…コホン、僕は生活安全部生活安全課の鬼守巡査長だ。こう見えてお兄さんは享年…じゃないな、齢まだ28の青年だ。よろしく頼む」

「え…?おじさんいまなんて」

「年齢は28」

「そこじゃなくて!」

「お兄さんは…」

「名前だよ名前!巡査長、名前なんていったの?!」

「名前か、本官の名前は鬼守だが…」

「お、お前…いや貴方が…あの…鬼…守巡査長殿…いや…鬼守軍曹殿!」

「は」

「へ…鬼守…軍曹…?」

「…」

「やっと、やっとあえたぁ!軍曹殿!俺、新潟地区中央坂中学校、剣道部所属、五十嵐強(いがらしつよし)であります!!俺は鬼軍曹殿の…その…、端的に言って俺は鬼軍曹殿の熱烈なファンであります!」

「ファン…?」

「熱烈な…?」

「軍曹殿!どうか俺に剣術を…戦いの心構えをご指導ください!」

「は…」

「これはその…予想外の展開ね…」

「五十嵐君だったわね。鬼君の話を聞く前に尋ねたいのだけど、いいかしら」

「うん!十巡査殿!何でも聞いてよ」

「その、五十嵐君は、何故あんなところにいたの?お昼は学校でしょ」

「その…言いにくいんだけど、大丈夫かな」

「大丈夫よ。供述調書は作るけれど、事件性がなければ外部に公開はしないわ」

「えー…俺の話、記録するの?学校とか母ちゃんとか…人に言わない?」

「それは…。でも君が警察に来ている事は、もうお家の方にも学校の先生にも伝わっていると思うけれど…」

「えー!じゃあ俺…このまま逮捕されちゃうの?補導歴とか…ついちゃうのかな」

「案ずるな。君自身が潔白で事件に関与さえしていなければ、ただの警察の協力者だ。善良な市民として保護しよう」

「本当?!じゃあ俺特に、前科とかつくわけじゃないんだね」

「君が何もしてないならば問題はない。君は仮にも事件を未然に防ぎ、通報に協力して窃盗の現行犯逮捕に貢献したのだ。自信を持って起きた事を話しなさい」

「わかったよ…巡査長、俺、正直に話すよ…」

「俺、実は…その…学校でいじめ…というか…人から悪く言われたり暴力振るわれたりするんだ…」

「そうだったの…それは辛かったわね。学校の先生には話していないの?」

「話したけど、あんまり信じてもらえなくて…」

「それは酷いわね…、お家の人はそのことを知っているの?」

「ううん、母ちゃんや父ちゃんには絶対に知られたくなくて、家族には学校の話は全然してないんだ…」

「そう…」

「それで、君は何故あんなところに」

「俺、その…学校に居辛くなってさ。俺、保健室に行くって先生に言ってそのまま授業を抜け出して、学校を出てその辺をぶらぶらしてたんだ…」

「それはよくないな。先生はきっと君を心配しただろう」

「先生に話したって仕方ねえよ!」

「…そうか」

「それで五十嵐君は、学校を抜け出して、あのコンビニに?」

「そう、かな…。学校には戻りたくないし、家にも帰れないし、俺制服だったから人目もあって公道は歩きづらくてさ…。だから暇潰しの為になんとなくコンビニに入って、漫画の立ち読みでもしようかなって…。そしたらそこで偶々万引きしてるのを見て、カッとなって…。でも俺、相手を傷つけるようなことは絶対にしてないよ!」

「なるほどな。とにかくこれで漸く事件の全容が掴めたな。窃盗犯の供述やその場に居合わせたコンビニ店員や店長の供述とも一致する。矛盾はないようだ」

「よかったぁ…!これでやっと俺、取り調べから解放されるんだね!」

「他に何もなければそうなるが」

「じゃあ鬼巡査長!俺に剣術とか、心構えとか!そういうの俺に教えてよ!」

「いやそれはだな…」

「五十嵐君、気持ちはわかるけど、私達今仕事中だから、そういう個人的な事はできないの。それにまずこのことを上の人にちゃんと報告しないと、五十嵐君の事お家に帰せないわ」

「そっかぁ…そうだね警察の人っていつも忙しいもんね…」

「そうだな。僕は剣術道場の師範代でもなんでもない。君に剣術を教えられるかどうか…。ただ警察署内の見学ならば、正式な手続きを踏めば恐らくは…」

「………それじゃあ遅いんだよ…」

「…」

「とにかく五十嵐君、あの廊下の突き当りに待機室があるわ。今お茶を煎れるから、少しそこで待っててもらってもいいかしら。私達の上司の人にこのことを連絡しないといけないから」

「うん!わかった!じゃあ俺そこで待ってるね」

「ありがとう、今お茶を煎れるわね」

「鬼君、どうしたの、難しい顔で黙り込んで」

「十巡査、君はあの少年をどう思う?」

「…?素直でいい子だと思ったわ。初めは何か非行にでも走って、学校を仮病してるのかと思ったけど、まさかいじめられていたなんてね…あまり学校で上手く言ってないみたいだし…」

「あの少年、どうもまだ隠していることがあるらしいな」

「え…」

「どうにも供述が曖昧で歯切れが悪い。あくまで僕の勘だが、あの少年、犯罪こそしてはいなくとも、今回の事件とは無関係ではない気がするな」

「そんな…でもあくまで鬼君の勘でしょう」

「今回の窃盗事件、窃盗犯の詳細な資料を見て欲しい」

「ええと…今回の被疑者の名前…田中太郎、17歳…、被疑者は高校生だったの?私、男って聞いててっきり成人者かと思っていたわ」

「そう、そしてその被疑者の家族関係に関する項目を見て欲しいんだが、被疑者には一人兄弟がいる。その兄弟が…」

「…田中次郎、男、14歳、学校は…新潟地区中央坂中学…、五十嵐君と同じ学校だわ!それに年齢も確か五十嵐君と同じなんじゃないかしら。同学年ともなると、五十嵐君が田中君と顔見知りの可能性もあるわよね?」

「果たしてこれが、ただの偶然と言えるだろうか。あくまで僕の推測だが、五十嵐少年は、この田中太郎氏がここに来ることを予め知っていたのではないか?」

「そっか、それじゃあ彼は偶然コンビニに来たのではなく、被疑者がここに来るのを知っていて、それで仮病を使ってわざわざここまで来た…」

「それに、どうも当部少年課の少年事件捜査係が今追っている別件と言うのは、この中学に関係する事らしい。学区内で生徒同士の喧嘩…暴行事件があったそうだ」

「暴行事件…それは穏やかじゃないわね」

「新潟市の中央区は所謂有名進学校の多い学校区になるのだが、中央区は比較的裕福な家庭が多く、生徒による刑事事件の前例は少ない。もとより新潟市ここ一年の犯罪のほとんどは業務上過失傷害や、運転過失致死傷などが大半で、それら犯罪も加害者に過失がある以上は当然許されることではないが、首都圏程悪質な刑事事件は見られないのだ。しかし数年に一度、度肝を抜くような凶悪な事件が浮彫になるのが地方都市の実態だ。今回の窃盗事件と暴行事件、そしてあの少年…、それらがもし全部関連するとすれば、その背後に何か大きな犯罪が動いているのではないだろうか」

「そっか…、そもそも五十嵐君のこと私達何も知らないものね。これは本格的に調査する必要がありそうね、鬼君」

「そうだ。まずはあの少年の素性を調べる必要がある。十巡査は引き続き彼と話をしてなるべく情報を引き出して欲しい。僕が五十山田警部と課長に話を付けよう。五十嵐少年の学校での普段の素行態度…いじめ問題と友人関係、そして家族関係それらを洗い出して、今回の窃盗事件とどう関係があるのか、その全容を確かめるとしよう」

「わかったわ、じゃあ私、お茶も煎れたことだし五十嵐君の所に行くわね」

「ああ、君は彼に信頼されているようだから、上手くやってくれ」

「それに、鬼君にできた初めてのファンよ!ファンは大切にしないとね!じゃあ鬼君、後は頼んだわよ」

「了解した」

* * *

「―――報告は以上です、課長殿。私は独自に調査を続けたいと思います」

「そうか。君も難儀だな。本当に一人で大丈夫かね?十君は君の相方だろう、少年の供述調書は他の者に任せて、共に…」

「いえ、場合によっては戦闘になる可能性もありますので。警察官とはいえ訓練の浅い女性を巻き込むわけには参りません」

「全く、君の武士道…いや今回の場合は騎士道精神の方が適切かな…君の真面目さにはほとほと呆れる果てるね…、君が相方だといつまでたっても女性警官が育たないよ。十君なら堅物の君とも上手くやってくれると思っていたんだけどね」

「恐縮です、課長殿」

「まぁ、好きにやって。僕らに迷惑のかからない程度に暴れてやれ」

「はッ、了承しました」

「まさかあの外道組がからんでいるとはね…何せここは田舎だ。ウチの所轄署の組織犯罪対策課…警視庁で言う所のマル暴はね、みんな仕事熱心でいい子なんだけど、田舎者らしく真面目が性分で喧嘩はからっきし駄目なんだ。だから暴力沙汰に限っては君だけが頼りだよ、本来、警察組織で単独行動なんて許さないんだけどね。ま、君は例外というか特例というか…『お上様』お墨付きの特別事例だから」

「恐縮です、課長殿。もしよろしければ、刑事部組織犯罪対策課にもご協力頂きたいのですが」

「わかった。僕の方から連絡しておくから、有事の際は無線で僕に連絡してくれ」

「はッ、了承しました」

「時に鬼巡査長」

「はッ、何用でありますか」

「ちょっと耳を…」(あんまり人に言えない事だから)

「は…」(してそれは…)

(そのね…例の悪霊云々のことは、できれば穏便且つ内密にね……。あんまり変なイメージがつくと、あの例の少年みたいな子が来て、警察を陰陽師とか、ゴーストバスターズかなにかと勘違いされても困るからね…。今時の子供、『ばでー』とかいう警視庁の刑事ドラマどころか、『えぬじーおーファイト』とか『キメツのイバラ』…だったかな君)

(課長殿。エヌジイオウですと非政府組織になってしまいます。ファンから顰蹙を買ってしまいますよ)

(あ、そうそう、それだ。おじさんにはよくわからないけど、昨今の若者はとにかくドラマとかアニメとかゲームとか…色々影響受けてる子多いから…)

「は…、了承しました」

「というのも僕の息子がね…ゆうきっていうんだけど。今小学なんだ。心霊写真とかUMAとかそういう夏の怪奇現象の特番とかふざけたオカルト番組とか東京のアニメが大好きで…。ウチの課にそういう係があると知れたら、僕、息子の為にゴーストバスターズを束ねる怪しい総督にならないといけないの…。わかるかな。警察の課長というだけで無駄に尊敬される父親の苦しみ。僕は一応警察官だけど…事務職専門であって、スーパーマンじゃないからね」

「それは…難儀なことでありますね、課長殿。しかし、未だ独り身の本官には羨ましくもあります」

「そうだろそうだろ。家庭というのは良いよ。だからね、一介の父親も助けると思って頑張り給え、霊能係よ」

「は…その…できる限り善処します」

「よろしい、行ってきなさい」

「はッ」

(一応、交際相手はいるのだが…黙っておこう)

「鬼巡査長…俺、強くなりたいんだ。俺、軍人になりたい。日本連邦には…自衛隊しかないけど、ソビエトにも行けばちゃんとした軍隊があって、日本人の僕でも軍人になれるんだ」

「軍人に?なんでまた軍人なんだ。自衛官ではだめなのか?」

「自衛隊じゃ駄目なんだ…よくわかんないけど、俺はちゃんと自分から戦えるような、悪いことが起きる前に人を守れるような、そういう組織に所属したい…。人を守る仕事に就きたいんだ。自衛隊はいつも攻撃されるまで何もできないじゃないか。そんなんじゃ誰も守れないよ」

「なるほど…それで軍人と」

「鬼巡査長は、軍曹だったんでしょ。俺、軍人になって人を守りたい。それで上官とか国から認められて勲章を貰って、皆から認められたいんだ…。俺の事を悪く言う大人も、虐めてくるクラスメイトも…俺、英雄と言われたナポレオンみたいに、沢山の人を導けるような…そういう強い存在になりたい」

「そうか」

「だって、俺の名前強(つよし)なのに、同級生から「よわしよわし」って馬鹿にされて…。剣道部だって、ちゃんと毎日筋トレして、素振りして、技の基礎練習をやってきたのに、全然先輩に勝てなくて。この前練習からも逃げ出しちゃったんだ。来年もう三年になるのに、大会に出れるかもわからない。俺、このままじゃいけないって。わかってるけど、でも俺…本当は…」

「…」

「母ちゃん。俺に丈夫に育ってほしくて、心も体も強くなって欲しくて、強って名前にしたんだって毎日俺に言ってた時期があって、だから俺なりに頑張ってきたけど…でも…本当は…俺、戦うの苦手なんだ。恥ずかしいけど、料理とか作って母ちゃんや父ちゃんに食べてもらう方が好きなんだ…でも俺、このまま弱いままなのは…逃げるのは嫌なんだ…でもどうすれば強くなれるのか俺じゃわからなくて…」

「そうか、五十嵐君は、五十嵐君なりに考えてきたのだな」

「…」

「では僕も一つ、話を…いや、『鬼守個人として』独り言でも言おうか」

「独り言…?」

「僕は…鬼守個人は、ここに来たばかりの頃は、この国の自衛隊には失望したものだ」

「鬼軍曹も?!」

「その軍曹というのは…やめてくれないか。少々こそばゆい」

「あ、ごめん。巡査長もそうだったのか」

「ああ、日米同盟の影響と憲法9条の影響で、余程の事がなければ自衛隊は動かず、国内の事件や治安維持に関することは凡そ警察の機動隊が処理をする。今の自衛隊は合衆国に指揮権があるようなもの、当時の僕にはそう見えていたからね」

「そうだよな、俺それがよくわからなくて」

「僕の生きた頃の軍隊というのは、その国の技術と科学力の結晶…つまり軍隊の持つ戦力とはその国の持つ国力の象徴だったのだ。だからこそ日本の右翼は自衛隊を軍隊に昇格したいのだろう。沖縄や本土にある各個の米軍基地やソ連軍基地を取り除き、自国の軍隊のみで国防を管理する…、米国の都合に関係なく自衛隊を日本の総理大臣の意思一つで動かせるようにしたい。要は日本自由党…右翼政党の改憲派は自衛隊の指揮権を日本連邦政府に取り戻したいのだ。しかし、中国と朝鮮…今はもう北朝鮮と韓国だったか。アジア諸国にとって日本の軍隊は悪の象徴であり、合衆国にとっても世界にとってもヒトラア総統率いるナチ政権となんらは代わりない。日本国は戦争を永久に放棄すると憲法で定めた。一見すると美しくもあるこの平和憲法は、軍人目線で言えば日米同盟と裏日ソ同盟によって、日本防衛を名目に、合衆国の軍基地と蘇連邦の軍基地を日本に設置することを許した。自国の軍人が血を流すのか、それとも異国の軍人が血を流すのか。この国は一見平和に見えて、こういった各国の軍事力と外交関係によって常に緊張している。他国の軍事力によってこの国は守られている。それはきっとこの国の防衛省にとって、耐え難いことなのだろう」

「そうなんだ…よくわからないけど…俺は…」

「君には難しい話かもしれないが、あまり気にしないでくれ。これはただの中年の独り言だ」

「いいの、裏日本、監視厳しいよ」

「それは怖いな」

「…」

「ただ今の僕が、この国に生きていて、少しわかったことがある」

「わかったこと?」

「さて、『鬼守個人として』の独白はここでおしまいだ。ここからは、元軍人として君に話をしよう」

* * *

「君は何故下士官が上官に従うのか知っているかな」

「ええと…?そんなの上官が下士官よりも偉いから…。戦いで手柄を立てたとか、部下を守ったとかでもっと偉い人から認められてさ…。それでみんなのリーダーに選ばれたんだ。その人に従うのは当たり前だよ」

「何故上官には逆らってはいけない?」

「当たり前だよ」

「一人が規律を乱したら空気が悪くなって…なんというか、そう士気が下がるといえばいいのかな…?部活でも体育でもチーム戦もそうだ。一人が足並みを乱すとみんなそいつのフォローに回ってチーム全体の動きがダメになるんだ…。一人はみんなの、みんなは一人の為に。俺はそうやってずっと部活をしてきた。いや…俺がいつもその足を引っ張るダメな奴だった…。俺は下手だった。剣道は一人でやる競技じゃない。大将がいて…副将がいて…やっぱりチームみんなでやる競技なんだ」

「なるほど、確かに隊の統率を守り任務を遂行する為に上官の命令には逆らってはいけないし、みだりに上官を悪く言って、隊員からの信用を落とし指揮を乱すようなことはあってはならない。半分は正解だな」

「そうだよね。チーム戦の基本だもんな…」

「しかしそもそもその上官の持つ権能はどこから来るのだろう」

「けんのう…?難しいこと俺よくわかんないよ」

「権能というのは簡単に言えば、何かしらの権限や許可が与えられていること、許可を出す権限そのもののことだ。例えば発砲許可、交戦許可。そう言った権限が与えられていて、戦況を判断して下士官にその許可を出す。そう言ったことのできる権限を持つことを権能と言う。僕が兵役中に発砲できたのも、下士官に発砲や交戦の許可が出せたのもその権能が僕にあったからだ」

「お巡りさんが拳銃を持ってたり刀を持ってたりするのと同じ?」

「そうだ、僕が今拳銃を所持してこの日本刀を帯刀できるのも国が許可したからだ」

「ふーん…でもそれが一体何の関係があるの?」

「では軍隊に話を戻そう」

「何故、上官である僕は下士官に対し銃の発砲許可の権限を持っているのか…何故上官はそういった権能を持っているんだと思う?」

「えーと…もっと偉い人が許可を出したから?」

「では僕よりも偉い人は誰からその権能を与えられたと思う?総司令部か幕僚か…そもそも何故我々は軍隊を組織できる?」

「もしかして、国が…政府が許可したから…?」

「そうだ。我々のような組織がこうして拳銃や刀を所持できるのも、我々上官が上官として部下に指示を出せるのも、全ては軍隊を指揮する総司令部が各隊員の階級に合わせ権能を許可しているから…そして国が軍隊にそういった権威を与え保障しているからに過ぎない。上官下士官、上司部下のような上下関係…正確に言えば、権力関係と言うのは、そういった国の政治の結果…国の軍事政策や国の法律などの国の権威に裏付けられる脆いものでしかないのだ」

「…よくわからないよ。つまりどういう事?鬼巡査は俺に何が言いたいの」

「例えば、君が僕の部下だったとしよう。君は9mm口径のワルサアを所持している。僕が許可するまでは君は一発も発砲できない。しかし、もしも僕が酒で泥酔していて、誤って君を撃ち殺しそうになった。君は咄嗟に自分の身を護る為に、先に僕を撃ち殺した。君は図らずとも上官である僕に背き裏切った」

「それは戦時中の話だ。いつ敵が襲い掛かってくるともわからない緊張感の中を散策し上官と君は過ごしてきた。その場合は一体誰に責任があるだろう。君はどれだけの責任を負う必要があるだろう」

「そんなの…流石に鬼巡査長が悪いよ。だってお酒なんて飲んでさ。酔っぱらって俺を殺しそうになったら、そりゃ俺だって…」

「では今度は、君が上官だったとしよう。君はいつ敵に襲われるともわからない緊張感の中、たった一人の部下を率いて熱帯雨林を歩いている。何日も飲み食いしていない。そんな極限状態で、人の気配がする。君は敵兵と思って思わず相手を撃ち殺した。しかし茂みを抜けてみれば、ただの現地の村の娘だった」

「君は誤って軍人でもない民間人の村人を殺した。この場合君はどれくらいの責任があるだろう」

「…それは俺が絶対悪いけど…。でも俺は敵兵と間違って…それに腹ペコだし、部下を護る為に…」

「では、今回も僕が上官で、君は下士官だ。同様に今回も僕らは飢餓状態で強い日差しの中でジャングルを散策している」

「辺りには敵兵が野営した跡がここ周辺に何か所も残されていて、敵兵にいつ発見されるともわからず緊張して歩いている。水分は泥水や尿を水筒に入れて砂利で濾過したり沸騰させて飲んでいるがとても慣れたものではない。何日も水浴びもしておらず同じ軍服を着て歩いている。衛生状態も悪く、いつ感染症にかかるともわからない」

「そんな中我々は、一つの村と村民の家屋を発見した。彼らは農業を営んでいて、家の傍らに川魚や大根が干されていて、食料も水もある。しかし目の前で一人の子供が遊んでいて椅子に座って寝こけている老人がいる。上官の僕は生きる為にはやむを得ないとその二人を襲って食糧と水を確保しようとした。君はライフル銃を持っている」

「僕は君に発砲の許可を出し、そのライフルで子供と老人を銃殺するように指示を出した。その時君はどうする」

「それは…、でも…兵隊でもない普通の人を殺すのは…」

「では、僕がこのままでは我々が死ぬ、これはお国の為に必要な犠牲だと言い返したらどうする?」

「…」

「では最後に質問しよう」

「君は下士官で僕は上官だ。僕らの隊は10人で構成されていて、洞窟の中数名を除いて瀕死状態だ。君は蚊に刺されて感染症にかかった。しかしここには衛生兵も医者も看護師もおらず、治療薬も解毒剤もなくそれに代替できる物品もない。このまま放置すれば他の隊員に感染してしまう。僕は君に刀を渡して自害するように強要した」

「僕は君の母親には果敢に戦い戦死したと電報するといった。もし君が望むなら、ここにある手榴弾で、敵陣に向かって走りピンを抜いて敵兵を巻き込んで自爆し、華ある死を迎えてもいいといった。しかし、もし君がここで自害しないならば、僕がこのワルサアで君を撃ち殺すと拳銃を向けた。その時、君はどうする」

「君は僕の為、他の隊員の為、自軍の為、国の為に死ねるか?」

「…」

「世の中の軍隊には、横暴な命令を下す上官に対して腹を立てた下士官が敵を撃ち殺す為の銃を構え、そのまま自軍の上官を射殺したなんて例もある。上官も下士官も武力を持った兵士というだけで一介の人間であることには変わりない」

「先ほども言った様に、我々軍人の持つ権能や権威というのは脆いものだ。上官が下士官から敬われれば統率力が高まり兵隊の士気も上がり、戦果を挙げるかもしれないし、上官が下士官から信用されずに横暴を繰り返せば、下士官に撃ち殺されることなどある。」

「皆がそれを見て見ぬふりをすれば敵兵に撃ち殺された事にもできる。自分の率いる小隊で都合の悪い人間がいれば、暗黙に致死率の高い任務に就かせて、そのまま殉職させることもできる。上官の…軍人のもつ権能や誇り、人格というのはたかがその程度だ。僕ら軍人を…軍隊の権威を保障するのは、国の法律と政策であって、」

「僕らの守っている『国』と言うのは、政治家であり、閣僚であり、官僚であり、国民であると同時に、国と言う権力構造そのもの…我々の言う『国』とは、国の権威と威信…国を国たらしめる権力体の事だ」

「…」

「そして僕らは日本国の権威によって裏付けられた軍事力を持って、殺人を行っている武装集団でもある」

「僕らは、国家の後ろ盾… 軍隊に権威と権能さえなければ、ただの人殺し… 殺人集団でしかない」

「ひとごろし…? 」

「そうだ、僕らがやっていることは軍事力による他国への牽制、武力とその威力による他国への攻撃、軍隊の統率、そして僕らのような現場の兵士の任務は、殺人と破壊なのだよ。そうやって『国』を守っている」

「…」

「そして、僕らは同時に国に所属する国民でもあり、戦争と兵役が終われば、ただの家庭人に過ぎない」

「家庭人って…どういう意味?」

「平たく言えば、家族を持った一介の人と言う事だ。我々は皆一つの家庭を持った人間だ。祖父、祖母、父、母、兄、姉、妹、弟、そして僕…。昔は家制度が主流だった」

「今のような核家族は殆どなかった。独り者というのは少ない。みな縁談が決まって婿入り、嫁入りしたり、祖父祖母と暮らして、その家督を継ぐのが一般的だった。一家というのは一族に近い形で存在していた。我々は、戦時でなければただの大家族の一員だった」

「大家族っていうとサザエさんみたいな?」

「そうだ。そしてそれは敵兵も同じだ。亜米利加、英吉利、露西亜、仏蘭西、中国といった連合諸国、欧州の列強も、そして朝鮮や緬甸(ビルマ)と言ったアジア諸国も同様に、皆家族がいて友人がいて、恋人がいた。兵役さえなければ、彼らも又、ただの一般人だった」

「そんなの当たり前だよ。それがなんだ…」

「僕ら軍人が殺すのはそういう人達だ」

「戦争さえ終われば、家族がいる、恋人がいる、友人がいる。そういう者たちを相手に僕らは戦ってきた。国の為に戦ってきた。国民を、アジアを護ることを大義に、敵兵を殺してきた。僕には当時の記憶はない。しかし、軍曹と言う立場ならば、きっと僕は塹壕の影に隠れ銃で応戦し敵兵を銃殺した」

「そして、上官である僕は下士官に射殺の指示をだして、家族の待っている…ただの家庭人であった下士官を殺人者にしたのだ」

「…」

「軍人と言うのはそういうものだ。国の権威さえなければ…軍隊の権能さえなければ僕らは軍服を着たただの殺人者なのだ」

「日本軍にいて…一体何があったの?」

「僕の戦時中に関する記録は読んだが記憶にはない。そしてもし僕がそれを知っていても君に教える事はない。これは国防に関わるような一般公開されていない国家機密だからだ。国家の情勢に関わる。元とはいえ、一介の日本軍人として一般人である君に話すことはできないし話すつもりもない。」

「軍人と言うのは、家庭人である前に『国』を守る為に戦地に派遣される官職なのだ。僕一人の発言であっても、民間人は僕を軍人としての発言と取る。国民に対して僕の言動は国家の態度や発言にも等しい権威を持つ。だから僕は、僕の判断で国防に関わる話を君にすることはできない」

「軍人と言うのは…『国を守る』というのは…そういうものだ。どんな汚れた任務も、どんな殺人も、全ては『国』の権威によって行われる。もしも『国』の威信が損なわれるような事が…現政府現政権が国民の不信を招くような事があれば、真っ先に犯罪者になるのが我々軍人だ。『国』の威信を守ることは軍隊と我々に与えられた権能を、権威を守る事でもあり、その権能があるからこそ、我々は武器を取り武装して外部の脅威から国民を…『国』を守ることができる…。しかしその『国』の威信を守ろうとするあまり、日本軍と日本政府は情報を規制し自分たちの戦況を国民に正しく報道することをやめてしまったのだ」

「僕は君に幾つか質問をした。答えは皆一様にあると思うが、殺人の責任は僕にも君にもあるが、厳密には…その責任は僕にも君にもあるのではない」

「戦時中に起きた全ての事…戦争行為の全ての責任は…今で言えば軍隊の最高指揮官である内閣総理大臣…、戦争の責任の全ては『国』が負うのだよ」

「僕は、『国』を守る為、多くの人を殺してきただろう。自らの手で敵兵を殺し、部下を使って人を殺した。そして僕の力量によって部下も上官も同じ隊の人間を死なせた。時には自軍の上司部下をも手にかけ殺しただろう。もしかすると無関係の民間人をも手にかけたかもしれない。現地の村人に手をかけ殺したかもしれない」

「僕は戦争を経て、多くの友人も無くしただろう。本土に残した友人と家族は空襲で亡くしたかもしれない、出兵し戦死したかもしれない。亜米利加、英吉利の友人も無くし、露西亜、仏蘭西の友人も無くし、満州国は消え、当時日帝が統治した中国と挑朝鮮と東南アジア諸国からは独裁国家の侵略者として恨まれ、最早僕は友人として手を取り会う事もできないだろう」

「軍隊を他国に侵攻するには、それを正当化する為の大義と軍事政策が必要なのだ、他国の政治に軍事介入するにも正当化する理由が必要なのだ。侵略した国を自国の軍隊が統治する為に、その国の文明や生活水準の低さ、非衛生的であることを理由に軍事介入を正当化するのは容易い。軍事政策の正当化の為にも、侵略する異国の文化や国や民族を侮辱し、自分達の正義や国家のイデオロギイを強制することも厭わない。それが戦争というものだ」

「朝鮮と越南は、冷戦を期に南北の二つの国に分かれた。東独逸西独逸と表日本裏日本のように、彼らの民族は二つの大国のイデオロギイに巻き込まれ、国も人も二つに分断されたのだ。しかし彼らの国が分断したのは冷戦が起きる以前の…先の大戦とその戦後処理が関係したに違いないのだ。越南も独逸も日本も統一されたが、朝鮮だけは北と南にわかれ、今尚停戦状態であり、彼らの戦争は続いている。民族と国が二つに別たれたまま、経済圏も経済体制も人々の意識も生活も修復できぬ程に分断したのだ。日本と中国、朝鮮半島、東南アジア諸国の外交は最早停滞し、欧米を中心として経済が成立している。僕らの目指していた大東亜共栄圏は何一つ地上に実現することはなかった…いや、僕らの残した戦災の禍根が今尚アジアの中で深い傷として生き残っているのだ。日帝の掲げた共存共栄はきっと間違ってはいなかった。しかし日本中心であるべきではなかった。どんな理由であれ、彼らの歴史を奪うべきではなかった。彼らの言語を文化を歴史を文明を民族を……彼らの国をもっと誇りに思い守り尊重すべきだったのだ」

「…君たちのような、戦争と無縁の…いや正確に言えば、戦後、僕らの同胞の築いた経済の恩恵を受けて育った君達は、戦争とは決して無縁ではないのだが…。それでも戦争に直接関わったわけではない次世代の子供であれば、僕らと違った結果も出せるかもしれないな…」

「僕はそれでも日本の為闘った一介の軍人だ。僕は死んでいった仲間のことを無碍にすることはできない。僕が現代に蘇り、今ここで生きていたとしても、僕の心や魂は遙か過去…戦時中に散っていった戦友や家族の所にあると思う。英霊と言うときっと君は笑うだろうが、それでも共に戦った同志だ。僕らの魂はあの時代のあの場所、彼らと共にあるのだ」

「国家総動員。僕らはそうやって竹槍で敵を討つことを習い、女子供は兵隊の為に総出で握り飯を作った。お国の為に…僕らの世代は全てを投げ打った。そうやって生きてきた僕は、それを捨てて新しい人生を生きる事は…僕の家族、僕の人格、僕の人生の全てを否定し、この身を投げ捨てる事に等しい」

「僕には……とても君たちのような自由な生き方はできそうにない」

「お国の為に、市民の為にそういう耳障りの良い言葉ばかりを聞いていると違うのかもしれない。しかし軍隊というのは君が思うほど綺麗ではないのだ。例えば、ある軍隊では士気を上げる為死んだ敵兵を囲んで一斉に小便をかけることもあっただろう。拷問と言って敵の情報を吐かせるために捕虜の爪を一枚一枚嬲る様にはがし、殴りつけた挙句に生き埋めにすることもあるだろう。捕虜には惨い労働を課し、貧しい食事で衰弱死させただろう。諜報部は電波を張って、敵国の通信を常に傍受し、暗号を解読し解読される情報戦を繰り広げていただろう」

「中には軍人の待遇にあやかって、駐在する現地の女子供に手を出し性行為を強要し暴力をふるった兵士もいただろう。罪なき現地人を虐殺した部隊もいただろう。『国家の権能』を国の紋所と勘違いした部隊によってきっと凄惨な戦争犯罪は行われた。その実際は、文面上に記録される言葉では言い表せぬほどに惨いことだ。実際に軍人に親や兄弟を殺された人やその子孫が今も何処かで生きているのだ。決して過去ではない。君たちの生きる時代は戦後の延長でしかない」

「戦争は現代まで続いていて、今尚その戦果は跡を残し生きているのだ。敵国も自国も統治国もそれは変わらない。今尚僕らのような戦争をしてきた世代は生きている。今尚世界では民族紛争や内戦や宗教戦争が続いているのだ。平和とは一時的に軍事力が均衡している状態でしかない…『国を守る』とはそういうものだ」

「軍人になるというのは、その国を一生抱えて生きていくことと同義だ。平時も戦時も、常に君は『日本人』としての対応を求められる。日本の『国益』を第一に言動しなければいけない。君が兵役を解かれた時も、決して亜米利加人や英吉利人、中国人、朝鮮人、越南人と心の底から許し合い、信じ合い、笑い合って話をすることはできない」

「君は常に『日本』の国防、自国の安全と利益を考え、生きていかなかれければならない。一度自国の軍服に身を包んだ瞬間、君は国家同士の利害関係に挟まれ、生涯に渡って苦しむことになる。英霊と言うのだから死して尚、その関係は修繕されることもないだろう。『日本人』ではない『個人』として生きる事は恐らく一生あるまい。軍役した当時の傷が癒えるまで、相手を殺し同僚を殺したその傷と向き合える時が来るまで」

「君は一生罪悪感に蝕まれ、ともすれば、拳を振り上げ相手を殺したくなる衝動に耐えなければならない。戦時中敵兵に追われる悪夢を見続け、敵兵と間違えて妻や友人を殴り殺しそうになることに耐えなければいけない。地雷を踏んで皮膚はただれ、内臓が飛び出て眼球が抉られ、肉片が飛び散った残虐な死体を思い出しても、有事に備え食事をして明日の為に寝なければいけない」

「時に勘違いした上官が、部下を統率する為に、恫喝や脅迫まがいなことをしてくる。反発する部下を集団で罵り殴る蹴る等をして痛めつけ、自尊心を殺して洗脳し、従順な兵士をつくり出そうとすることもある。軍隊というのは誰もが武器を持っている。時に下士官が徒党を組み内部ゲヴァルトを目論むこともある」

「だから我々は常に上下関係を意識して反乱を未然に防止する必要がある。軍隊において指揮系統は絶対だ。だからとある上官は小汚い言葉を使って部下を罵り、厳粛な規律を持って組織を統治し、武力を用い、威嚇する。軍隊というのは、事のはずみでいつどうなるかもわからない」

「上司に首切られ殺されるか、部下に裏切られ殺されるか、それとも国の法律と政策が変わり、軍隊そのものが解体され、法で殺人を裁かれればそのまま殺人者として余生をすごすかもしれない。そして、親を殺した侵略者として村の娘に復讐されるかもしれない。軍人とは、そんな脆くか弱い生き物だ」

「君は僕をナポレオンと言ったが、軍人が英雄なんてとんでもない。軍人は国の威信と法律という皮一枚で護られたただの殺人者でしかない。それも他国からすればただの敵兵でしかない。侵略された国からすればその国の軍人などただの侵略者の悪魔しかない。鬼畜外道。リリム…鬼とはよく言ったものだ。なるほど、僕らは英雄とは程遠い、日本鬼子(リイベングイズ)であると」

「嘗て戦争は合戦だった」

「日本においては将軍も幕の内に居ながら、自らも馬にまたがり刀を持って、敵陣に攻めていった。欧羅巴においても、指揮官は皆馬に乗って敵陣を果敢に攻めて、それに倣うようにして兵隊が攻めていっただろう。しかし文明の進化と武器の開発は戦争を変えていった。大量殺戮だ」

「刀と刀がぶつかり、石が飛ぶ合戦は、銃撃戦に変わり、やがて飛行機が開発されれば、銃後など関係なく、上空から直接街に爆弾が降り注いだ。民間人も兵士も関係なく死んでいき、個人が大量に人を虐殺できるようになった。指揮官は司令部という安全な場所で会議をして現場の兵士に殺戮の指示を出す」

「軍人にとって、兵士個人が何処で生まれ、何を想い、どう人生を歩み、死ぬ寸前までどう生きようとしてきたのか。そんなものなど関係ないのだ。一体どんな生き方をしていようとも、一人の兵士が死ねば、死傷者は1名と数える。名のある将軍でもなければ、ただの一般兵士は数字以外に何一つ残らない。記録上において彼ら兵隊はただの数字と武力でしかないのだよ。そしてそれは戦争の犠牲者も同じなのだ。軍人によって奪われた命も又、記録上において数字という形でしか残らないのだ」

「確かに国連憲章によってどんな国家であっても軍隊の所有は保証されている。国際法に則れば、戦争行為にも暗黙の法があり、戦争も又国事行為として保障されるものではある」

「国防の為に軍隊は必要か、それは僕にはわからない。僕は、脅威がある以上その脅威に対抗する為に軍事力は必要がある…そう考える時代の人間だからだ。軍人が戦わんとする敵とは一体何なのか、正義の連合諸国か、それとも悪の枢軸国か、共産主義制度か、資本主義制度か、君主国家か、独裁国家か、それとも武装組織か、テロ集団か…いや、きっといずれも違うのだろう。我々が戦う敵とは、鬼でもなく悪魔でもなく、紛れもなく人間その人なのだ。僕は確かに人間を殺してきたのだ。この手で罪のない命を奪ったのだ。それが軍人の実態なのだよ」

「もし君に『国を守る』覚悟が…人を殺しその一生を奪い親族に恨まれる覚悟があるのなら、軍人になると良い。それが…蛮勇ではないのならば」

「君も覚えておくといい。軍事に限らず組織には必ず人的災害…ヒュウマンエラアが必ず起こる。必ずだ」

「権威も権能も人が扱う限りは完全ではないのだ。人間は間違う生き物であるからこそ、法律が定められた。その法律さえも人が定め解釈する以上、万能ではない。我々人間はいくら太陽に近づけども、決して神にはなりえないのだ」

「神…?」

「……日ノ本、日の出づる所…、いくら日は昇れども、その日は一日を待たずして日本海の底に沈む。我々人間はその日に手が届くことはない」

「日…?太陽…?」

「……その日本を統べる陛下も又……、一介の『人間』に過ぎなかったと…」

「負けた者にだけわかる傷みがある、侵された者にこそ見える歴史もある。弱き者だからこそ享(うける)人の痛み、勝ち続ける人生だけでは、わからぬ人の傷…人の道理がある。君は自分を弱いと言った。竹刀を持つことすらも躊躇い、人をも守れぬ臆病者と言った。しかし、元来人とは弱く、肉を狩るための牙も爪もなければ繁殖能力すらも獣に劣る、喩い洞窟で雨風を凌いでも飢えと病であっけなく死んでしまう、人は石器と刃物を持たなければ野生動物にすら勝てぬ脆いだけの生き物なのだ」

「そんな弱い生き物だからこそ人は動物と同じ様に群れを作り草木と共に生きた。人は弱いからこそ、自然を生き残る為の知恵を与えられた。火を起こし、言葉を作り、文明を興したのだ。嘗て人は二人の男女だけであり、親兄弟だけであった家族はやがて一族の村となり、それはやがて文明を支える巨大な社会となった。牙と爪はないが人には知恵があった。武器を作りて動物を狩り、採取でなく農耕をすることにより生き残ってきた。人の歴史は自然との共存、共闘の物語でもあった。人の文明は自然によって支えられつつも、人の社会で生きるしかない弱い生き物だ。発達した文明はやがて自然を欲しいままにする方向に進み、共食いする為の破壊兵器すらもこの世に産み落とした。我々は弱きと小さきを忘れてしまったが、君はその弱さを知っている」

「武器を手に取るものは弱き者でなければならない。人の痛みを知るは殺しの意味を知る事である。共食いする愚かさを、蟲毒の虚しさを。痛みを知るからこそ、正しき力の使い方ができるのだ。守り人。傷付き殺さるる者の心を知り、病めるこそ、人の真の強さなのだ」

『人を殺さば悪魔よ、人が生み出すは兵器、人ぞ慈愛、機械にこそ人の心を。人の痛み知るは、己を痛むるが如く。人が痛むるは、己が痛むるが如きなり。器具に事の良し悪しはわからぬ。人の悪しきは人しかできぬ。人を悼むは己痛むるぞある』

「兵器に撓むは、心ぞありき。兵をいなし葬るは、機械の如きであってはならぬのだ」

「弱く痛むる者こそが、人とあり人とある。己の弱きを、人の弱きを知る者こそ、人と戦うべきなのだ」

「鬼巡査…。俺、やっと自分のしたい事が、わかったよ。俺、鬼巡査に『人を殺せるか』と聞かれたとき、やっと気付いて…いや、やっと自分に正直になれた…。やっぱり俺、戦ったり競ったりするのが嫌だ!剣術は好きだけど、でも俺、相手を負かそうとしたときに、自分のしてることが怖くなるんだ」

「だから俺、軍人にはもうなりたくない。人を殺すのは嫌だ…。でも困ってる人を助けたいのは本当の気持ちなんだ。俺子供だから女の子にかっこつけたいっていうのも多分あるけど、それでもいじめられたりして困ってる人を助けたいんだ。もう見て見ぬ振りされるのも、見て見ぬ振りをするのも、何もしないのはぜったい嫌だ!俺ドラマとかで刑事とかに憧れてるけど、自衛隊も警察も、事件とかが起こってから動くから、だから軍隊みたいな、自分から敵を攻撃できるところじゃないとだめだって思い込んでたけど、でも俺、人を傷つけるのが怖い。人を殺すのは、絶対、絶対嫌だ…」

「俺、だから力じゃない別のやり方で人を守る!震災(1995年新潟北部地震)の時家が半壊して水道が止まって、ご飯とか水とか飲めなくなって、父ちゃんと母ちゃんと困ってて、その時災害派遣された自衛隊の人が配給してくれた料理がすごく温かくて、美味しくて…。阪神淡路大震災のときだって、地震で家や町がめちゃくちゃになって、いっぱい人が死んで、そんな時本当に瓦礫の下になった人を命懸けで助ける映像がテレビで映っててその時の自衛官の人が本当にかっこいいと思ったんだ、あんな絶望的な中にいても助けてくれる人たちがいるんだって…感動して…」

「だから俺、そんな風に人を助けられる人になりたいんだ!俺、運動して身体を鍛えて人が埋まった瓦礫をめくれるぐらい強くなる!それで家族が亡くなって泣いてる子供に鍋いっぱいに自衛隊カレーを渡して『お腹いっぱいになるまで食べていいんだぞ』っていうんだ!人を殺す兵士じゃなくて、人を助ける兵士になる!自衛隊に入って、地震とか大雨とか、災害から人を助けて、自衛隊で料理を作る人になりたい!」

「なるほど、災害派遣における陸自の活動や帝国陸軍でいうところの炊事兵か。確かに先の大戦において、お国の為徴兵された若者の中には家族と離れ兵士として戦場に出ることを恐れた者も大勢いたが、誰もそれを口にできず、またそう言って兵役から逃れようとすれば売国奴として糾弾される、そういう教育を僕たちは受けてきた。しかしそういった若者の中には何とか兵役から逃れる方法を考え、最終的に炊事兵を志願し、料理を覚えることで戦闘訓練や戦場から逃れたという話も実際にあるのだ。それは決して臆病者でも卑怯者でもない。無論そんな自分の代わりに血を流し、殺し殺された者がいただろう。それでもその人は、その人なりのやり方で貧しく厳しい戦争の時代を必死に生き抜こうとした。国や兵士の責任を問うても、その個人の選択を誰も責めることはできないのだ」

「五十嵐君も必死に考え、今の時代を生きる為の一つの選択肢を見つけたのだな。あいにく今の陸自には炊事兵はなく、業務隊の糧食班がそれにあたる。そこに配属されるまでは時間がかかるだろうが、災害時における被災者への救援活動や被災地への食糧と水の配給には訓練された組織と部隊が…警察や自衛隊の力が必要なのだ。君ならばきっと、厳しい訓練にも耐え、弱きを知り弱きを守る志のある立派な自衛官になるだろう」

「うん…!俺、弱いから、またすぐ弱気になって別のことに目移りするかもしれないし、俺が自衛隊で料理を作ることで、誰かが死ぬかもしれない…。それは怖いけど、でも俺は、人を助ける人になりたい!人を銃で傷つけるんじゃなくて、災害や戦争で困った人を助けて、日本だけじゃなくて、中国でも韓国でも、欧米でもアジアでもアフリカでも、国関係なくたくさんの人の命を守るような、そんな人になるよ!だから鬼巡査!俺頑張って勉強して運動してもっともっと強くなるよ!」

「了解した。では僕は先人として、君の未来に向けて敬礼をしよう。五十嵐陸士殿、君の部隊が多くの人の命を守る事、その健闘を祈っている」

「…は、はい!光栄であります!鬼軍そ…いえ、新潟地区警察生活安全部生活安全課霊能係、鬼巡査長殿!」

[3]裏話

霊「鬼君って…設定だけ見ると本当に主人公みたいだね。」

守「もとより…僕の元は主人公枠…元々『えだらん』は1999年世紀末の東京が舞台で、僕が主人公だったんだ…。」

霊「それがどうしてただのサブキャラになっちゃったの?」

鬼守「わからん…。空晴と百夜とかいう僕らの2Pカラーみたいな人たちが突如現れ主役も悪役もかっさらっていった…。気が付けば君もメインヒロインではなくサブの扱いになっていて、サブだった筈の知らない女が隣にいた…。」

霊「元々十巡査は相棒ポジションのヒロインだったよ…。」

守「ついでに記憶も消えていた…。」

霊「それは元からだよ…。」

守「僕は一度は主役まで上り詰めたはずなのに、今は何故にここまで不遇なんだ…!?」

千歳「それはその…お気の毒様ね。」

霊「なむなむ…(ちーん)」

守「軽いノリで成仏させないでくれ。」

霊「このままだと流れで悪霊化しそうだから…。」

千歳「悪霊退散。」

守「ぐああ身体が燃えるぅ!」

霊「こんなに人が好くて真面目でノリもいいのにね…(ヒソヒソ)」

千歳「きっと極度の悪運の持ち主ね、見ていてとても不憫だわ…(ヒソヒソ)」

守「内緒話は本人の聞こえない所でやった方がいいぞ」

千歳「それでいて記憶喪失で出生も背景も不明なんだもの…。過去もなく今の立場も覚束ない…、なんだか可哀想ね。」

霊「もしかしたら鬼君の記憶力、何某クエストのセーブデータみたいに繊細だったのかも…。」

守「僕の頭は初期のコンシュウマア向けファミリィゲェム機器並みのスペックか…。」

千歳「お気の毒ですが鬼君の冒険の書は消えてしまいました ▼」

霊「さいしょからはじめる ▼」

守「精神攻撃はやめてくれ。」

霊「それでも私たちは鬼君の事応援してるからね!」

千歳「そうよ。今は私たちにできることをするの。」

守しかし、何処となく君達女性陣に出番と役割を喰われる未来が見えるんだが…。」

霊「その…敵は見える相手だけとは限らないよ鬼君!」

千歳「敵は内側…気を許した味方にいるかもしれないわよ鬼君!」

霊「十巡査の人気に負けないで鬼君!」

千歳「2Pカラーの底力を見せつけるのよ鬼君!」

鬼守「君たち、貶してるのか、褒めているのかどちらか一方にしてくれないか。」

霊「私はサブ落ちしても鬼君を好きな設定だから大丈夫だよ鬼君!」

千歳「所謂ダブルヒロインよ鬼君!女の子選び放題よ鬼君!」

守「しかし、僕は女性の心を弄ぶ様な事…二股掛けというのは…。」

霊「大丈夫だよ鬼君!女心に鈍感という設定にしておけば、どんなに女の子を侍らせてハーレム状態になっても…、キスしてえっちして意中でもない女の子をその気にさせて振る暴挙!堂々と二股発言しても巷では許されているらしいの鬼君!」

千歳「だからわざわざ意中の相手を設定して選ぶ必要なんてないのよ鬼君!」

鬼守「何て見苦しい男の言い訳だ…、昨今の主人公と言うのは男の風上にもおけない不貞な輩らしいな…。なんと不埒で不純で不躾な…。」

霊「そう固いこと言っちゃダメだよ鬼君!そもそも私たちは争う必要なんてないんだよ鬼君!」

千歳「そうよ鬼君!だから争いはやめるの鬼君!このまま三人仲良しでいましょう鬼君!」

守「世間ではそれを体の良い二股掛けというんだが。」

霊「お肉お肉!おいしいお肉!」

鬼守「鬼君がゲシュタルト崩壊してるぞ。「ん」を忘れるなしっかり気を持て。」

霊「鬼君て本当に真面目だね。」

千歳「ここまで邪心に働きかけても少しも動じないんなんて…。流石に妖刀鬼殺しを帯刀してるだけあるわね…。」

霊「邪気と一緒に色欲も祓われちゃったのかな?」

千歳「教育上も道徳上も良いことではあるけれど、このままでは、漫画に必要とされているお色気シーンも無いまま終わりそうだわ。」

霊「これだと十巡査の色仕掛けも通じなさそうだね。」

千歳「朴念仁と言う奴なのかしら?確か霊ちゃんって神話に出てくる夢魔のリリムなんでしょう。男性をそそのかしてやる気にさせるとかできないの?」

守「君はなんてことを童女に尋ねているんだ。君は妙齢の女性で仮にも警察官なのだからもっと言動に慎みを持って、市民の手本になるよう警察官の自覚を持ちたまえ。」

霊「私の血統は心身に障害や病気があってシャーマンを務めていた神子…角がある鬼のリリムで西洋のリリムとは少し違うの。勿論穢れとして忌まれてきたけれど、特定の地域では山神の類に扱われていて…。その神聖さから代々神職を担って禊や霊媒、神憑きをしてきた家系だから、神様相手に祝詞を上げたりする事はできるけど、人間相手にはそういうことしたことなくて…よくわからないの。」

守「そして君は真面目に答えるな。」

千歳「うーん、それは困ったわね。このままだと鬼君が真面目さだけが取り柄の名前負けした出木杉君キャラになってしまうわ…。これは危険な傾向ね。」

霊「なんとかして私達で鬼君を応援しようよ。」

千歳「そうね、私達が協力して鬼君を人気キャラに押し上げましょう!」

霊「うん。鬼君、十巡査、これからも一緒にがんばろうね!」

守「よし今日も日本は平和だな。平和がなにより、何事も穏便に済ませるのが一番だ。」

十千歳「鬼君、一人前に格好つけるのはいいのだけど、貴方、本当に今日何もしてないわよ。」

霊「鬼君、世間の目に負けないで!私達だけは味方だよ。」

千歳「そして鬼君、×リコン疑惑だけは否定してね。その為に私が側にいるようなものなの。何処かの成人男性みたいに先走ったことはしちゃ駄目よ。でないとこの『えだらん』シリーズは異常性癖の変態だらけになってしまうわ。貴方だけが頼みの綱で最後の砦よ。シリーズの平和と命運は貴方の両肩にかかっているの。…わかるわね?」

守「今日も日本は平和だな…。」

霊「鬼君、目が明後日の方向に泳いでるよ…。」

守「なに、明るい未来を見据えただけだ。」

十千歳「物は言いようね…。」

守「まぁ、女性云々は脇に置いておいて、日陰者であろうとも僕らは与えられた任務に励むしかないだろう。」

霊「そうだね、鬼君は真面目で誠実が取り柄なんだから、これからもコツコツ頑張ろうね。」

千歳「そうね、これからも一緒に頑張りましょう。」

鬼守「やむを得ないな。僕も元主人公としての意地と貫禄を見せてやるとするか。」

霊「と言うわけで、鬼君はこれからもサブキャラとして頑張ります。」

千歳「そしていつかは主役よ!」

霊「えいえいおー!」

守(最早君達の存在が眩しくて存在を喰われかけていること、真面目な僕はとても口にできない…)

【4】小説

[1]刀狩り

※内容にキャラ個人の持つ政治思想を反映した要素が含まれます。閲覧には注意してください。

なるほど、確かに刀は日本人の魂だったのであろう。GHQの思惑通りに刀を捨てた日本人は少しずつ変わっていった。上を貴んで敬い下を守り従えた侍は姿を消して、若者の間で瞬く間に自由資本主義が広まっていき、個人主義が横行し、刀を失い武士道の意義を失くして、彼らでいうところの道徳である聖書基盤もなかった日本人はたちまち堕落して、非行と拝金主義に走る者の多いこと多いこと、不良少年の多さはさることながら、不義不正を働き儲けと自社の発展のみを望んで利を貪る企業が現れ世間を台頭するようになった。個人の出現は民主主義と自由主義においては望ましいことであるが、何分刀は長いこと士族の誇りや誉であったので、特に御国の為に尽力していた軍人たちにとっては打撃だったのかもしれない。心というのは兎角形あるものに弱いものであるから、これまではこの腰に差さっていた刀こそが彼らの思想哲学の現れであり、この刀一本一本には目に見えぬ武人と刀匠の魂が…知恵と人倫を司る日本人の精神が宿っていた。士道、武士道は学問とはまた違った、それこそ文学や紀記などに代表される神話にも似た、日本人独特の世界観や背景、精神や人格をも形成する大事な思想であった。刀を振るうだけでは野蛮なただの暴力に過ぎないが、剣客に宿る高邁な精神は刀に象徴する士道武士道の賜物であり、主人を敬い尽くし、時に死ぬことも辞さぬ忠誠心や、国を憂い大儀の為に戦い、侍同士が対峙するときは名を名乗り、その道義を守ることは彼らの美徳であった。刀は日本人にとっては人を斬り殺す戦の道具でありつつも茶道と同じくして人倫を学び美を重んじる一番の作法であり、確かに日本人の魂の象徴であったのだ。

太古の中国で焚書坑儒が行われ儒家を貶め、先の二次大戦の開戦前においてナチスがドイツ学生連盟と手を組んで退廃的な芸術やブルジョワ層によって手掛けられた反ドイツ主義的な書物を焼き払いゲルマン民族のユダヤ人への嫌悪を強める為に1933年5月10日焚書運動を遂行させたように、刀を奪うことで彼らはその魂を…日本人の思想と哲学の大成でもあった士道と武士道を奪いたかったのだろう。

刀を奪い焼いて海に捨てることは彼らにとって十字架や聖像を打ち壊し聖書を焼くにも等しいことである。彼らからすれば、上の言うなりになって盲目的に腹を切り、神風と言ってお国の為に特攻し殉死するも辞さない姿は兎角恐ろしいものであったし、どんなに貧しく侘しい食事と粗末な装備であっても、彼らは一向に諦めることをせずアメリカに立ち向かい、成せばなるという精神論から熱意だけで敵を討ち取ろうとする理屈によらない無謀な作戦すらも果敢に戦ったと言って美化される、最早洗脳の領域である。たとい黒人を奴隷とし有色人種を考慮せぬ白人の為の人権思想であったとしても、個人や国民を尊ぶ精神が既に広まっていた諸外国においては、それら日本軍のやり口は兵士一人一人の尊厳を著しく侵害して、国や上層部を盲信して戦い散っていく有様は、人間兵器のような扱いに見えたのかもしれない。事実、日帝は形勢が弱まった挙句に回天と呼ばれる人間魚雷をも作り出し、若者の命を兵力としてではなく軍備として消耗していった様は同じ日本人としてもとても正気の沙汰とも思えないのである。もし日本人が悪の枢軸国として大罪を犯して、その戦況と戦果を悪化させた要因にその武士道や士道を求めるのならば、戦勝国のGHQとしては、日本人に刀を持たせることは最早看過できない問題であったに違いない。実際にアメリカ軍は天皇制をも日本が悪しき道を進んだ原因であるとする考えも持っていたのだから、どんなに自分たちが追い込まれようとも、根性論と貧相な戦力をもってお国の為に敵に立ち向かう姿は、きっと狂人でしかなかったのだろう。

そうして刀狩りは再び施行され、日本人は永久に刀を失った。それはきっと日本の伝統を重んじる上層部にとっては歯痒いことであったに違いない。彼らの頭の中にあるシナリオにおいては、先の大戦の延長として欧米に追いつけ追い越せの精神で日本は復興し経済は大きく発展し、技術革新において企業は世界に躍進して国全体が豊かになりつつも、富と権力は一極に集中し人倫道徳は廃退して詰め込み教育と受験戦争において学校生活にはぐれた若者は制服を改造して頭をリーゼントにして染めつつ教室の風紀を乱して非行に走り、時に若い世代を中心に新興宗教に浸りつ学生運動に没頭するような有体で、個人主義の定着に比例して国内に利己主義は跋扈し日本人の心はどんどん貧しくなり弱体化の一途を辿ったのだ。だからこそ、彼らはいつまでも大河ドラマといって戦国時代と江戸時代の頃の日本人の文化・風習に未だ日本人像とその起源を見出して、古き日本の姿をメディアによって繰り返し放映し、サブカル界隈において「刀が登場するマンガが売れる」という俗説が編集部にあって、次世代のクリエイターに向けてそれが暗に示されるのは、「お上様」の目論見による所が大きく、刀が活躍するアニメやマンガは一種のプロバガンダの性質を持ち、子供たちが刀で戦う主人公に喜び憧れるようになることで辛うじて、彼らの心の中に日本刀とその精神を残して息づかせようと謀る所であり、そういった漫画が売れるのは、背後に巨大な組織に依存した膨大な資本と人脈、宣伝、そこで形成される市場があるからである。ヒト、モノ、カネと言った労働と経済の基礎がそこにあるから人為的に流行が生まれ、政府規模で宣伝するので作品が売れる。そういう涙ぐましい彼らの努力があるので、教育と軍事の役目を失った日本刀は辛うじて日本の文化の領域で美術品やカルチャーの象徴として生きていくことができる。

しかし昨今の日本人がかつての日本人と凡そ性質が違うのは、それが良いか悪いかは置いておいても、まさに刀狩りのなす所であり、アメリカの自由主義思想による教育の成果の成すところであったのだろう。思うのは、モノは日本に溢れつつも、そのモノに宿った目には見えない精神や想いを軽んじて、カネばかり求め利に聡い卑しく心の貧しい人々ばかりが増えて確かに日本人の心は弱くなった。カネ、モノ、ヒトと言った目に見える物質的なものにばかりに執着する人々の欲望は無尽蔵に肥大化しつつも、その自己は飽くことも満ちることもなく、その本質は孤独で淋しいのだ。

【5】イラスト集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?