PlayTech改造計画4

年末に新品購入したPlayTech ST250だが、色々いじっているうちに弾きにくさが気になるようになってきてしまった。ネックに大きな反りはないのだが、ポジションによって音の響きが違ったり弦高を下げようとすると変な詰まり方をする。また、そもそもナットの溝が浅すぎてローフレットで音がシャープしてしまう上に、弦高を下げにくい。そこで、ネックの調整を行うことにした。

まずは擦り合わせから。マスキングテープで指板を保護する。せっかくなのでなるべくしっかり擦り合わせをしたかったので、ナットも一旦外した。

弦を外したこの状態で、ネックを一旦ストレートにする。このギターのトラスロッドは急に軽くなったり重くなったり、少し不思議な感覚だが一応ちゃんとまっすぐになった。

本格的に擦り合わせを始める前に、一度フレット全体をマーカーで着色した上でヤスリを軽く滑らせてみた。すると上の写真のように少し不規則な削られ方になった。この短期間でフレットが摩耗したのか、元々擦り合わせが甘かったのか、ネックが動いたりフレットが浮いたりしてきたのか原因はわからないが、とにかく高さが揃っていない状態になっていることは確認できた。

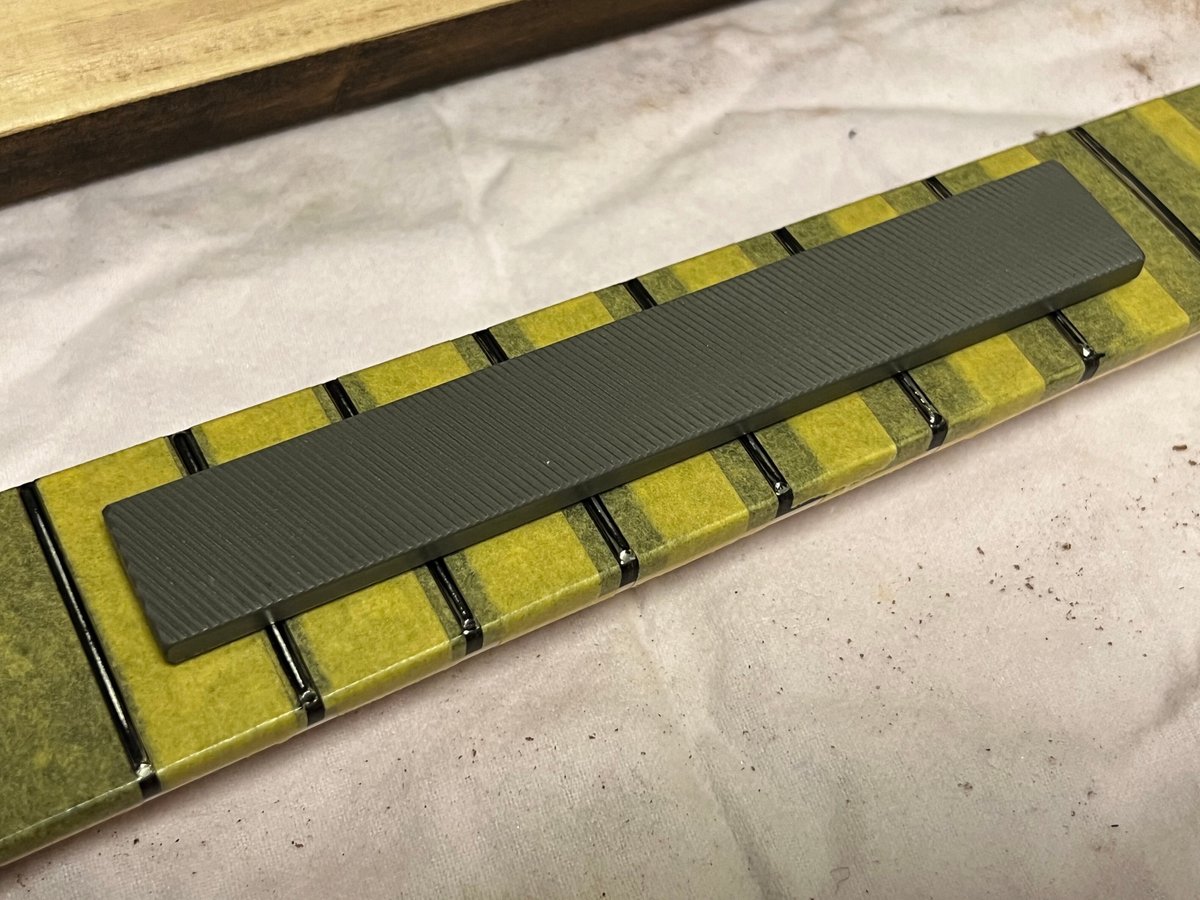

フレットレベラーを使って擦り合わせをする。何度もフレットを着色しては軽く滑らせて削られ方を見る、という作業の繰り返し。

今回はそこまで多くの量を削ったわけではないが、それでも多少フレットの頂点が平らになってしまっているので、クラウニングをして頂点を丸く整える。

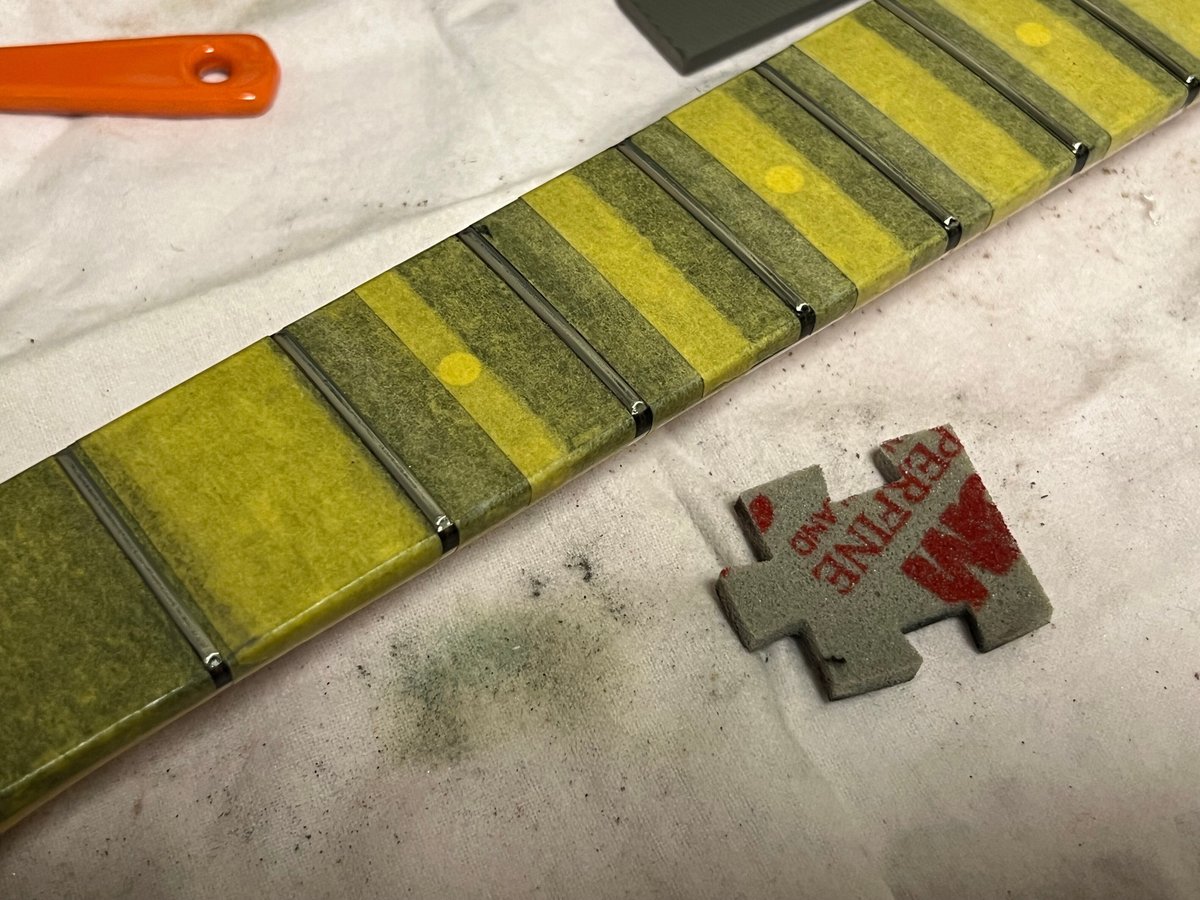

クラウニングが終わったら一旦ヤスリでフレットの表面をラフに整える。この作業は3Mのスポンジヤスリを使うとやりやすい。

ルーターで研磨する。コンパウンドはFernandesの946を使用。コンパウンドをつけすぎるとルーターを当てた際に周囲に飛び散ってしまうので使用量を抑えたいが、あまりに少ないと表面が十分に研磨されずチョーキングがしにくくなるので分量調整が難しい。綿棒を使って分量を調整しながらフレットにコンパウンドを塗って、ルーターで磨く。

擦り合わせの次は指板を整える。まず、両サイドのエッジが立っていてグリップした時に若干痛いので、そこの対応から。木材や塗装の有無によってやって良い場合とNGな場合があるので人にはおすすめできないが、今回のギターの場合無塗装のリッチライトで、念の為サウンドハウスさんに確認してみたところ表面を削っても変色の恐れもないとのことだったのでヤスリで角の部分を少しだけ丸く整えることにした。こういう時、値段が安いギターだと幾分気楽に作業できるのは良い。

指板表面も何箇所か若干凹凸があったので、2000番のサンドペーパーで軽く研磨した。撫でる程度だが、すぐにスムースな表面になった。

最後にナットの溝きり。弦を張る前にGrooBarを使って多少余裕を残した状態で削った。GrooBarはシンプルな商品だが、これがあることで大分安心して溝切りができるので、自分のような素人には本当に助かるアイテムだ。

ナットの素材はおそらくプラスチックだが、先日削ったTUSQに比べるとナットファイルの刃が引っかかってしまい削るのに苦労した。

元の溝が極端に浅かったこともあり、ラフに削っただけでも大分弦高が下がり弾きやすさが改善した。この時点でも1弦側で1.2mm / 6弦側で1.5mm程度まで下げても大丈夫な状態になったが、音の響きとのバランスで最終的に1弦側1.5mm / 6弦側2.0mm程度にセッティングした。

今回の作業のおかげで弾きやすさは多少改善された。ナット調整と擦り合わせを同時にやってしまったため、どの作業の効果が大きかったのか個別に判断することができないが、少なくともナットの溝切りによる弦高の調整は効果が大きかったんじゃないかと思う。新品のギターでもフレットの高さにこの程度不規則な波があるというのは新しい発見だった。指板のエッジのスムージングも些細な違いではあるものの、明らかに握った時の質感が変わり、またポジションを横方向に移動する時のストレス低減に繋がった。

今回の作業前と作業後では弾きやすさ、弾く楽しさが大きく変わった。今後も安いギターを購入することがあったら、今回やったような作業をやっていきたいと思う。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?