[メンテナンス]Greco SE600N Super Sounds 1976のレストア7

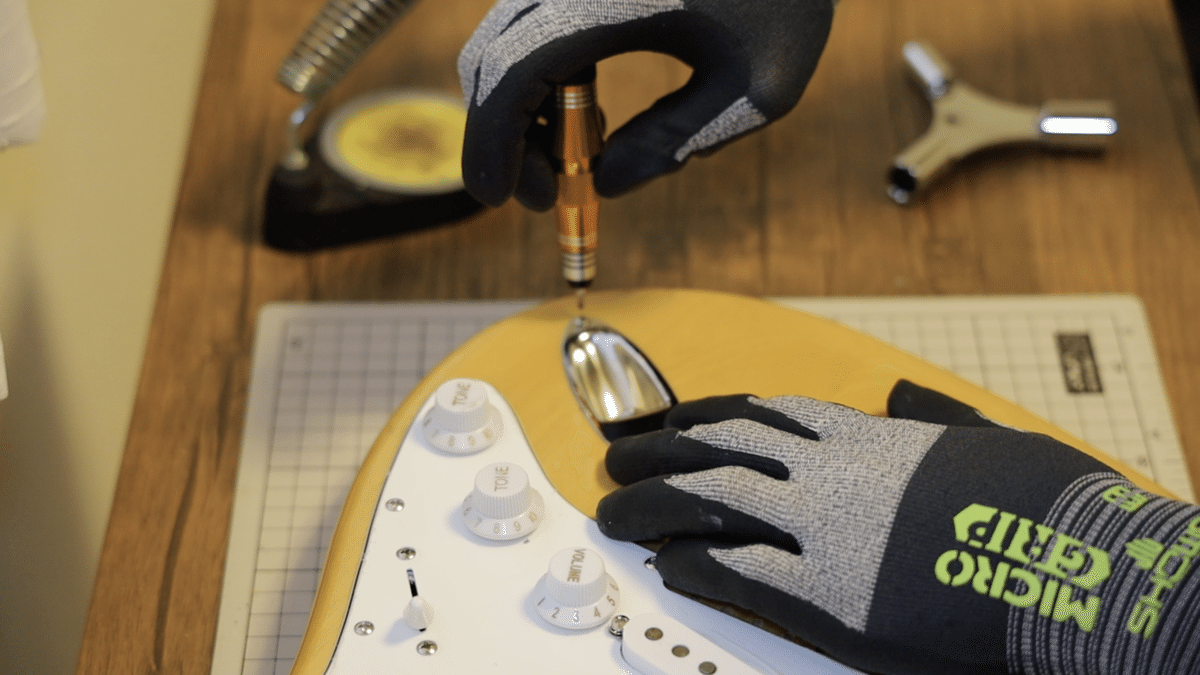

続き。ジャック部分を配線して固定する。

ブリッジの固定。ピックガードと干渉しなくてよかった。

ブリッジアースを接続して、スプリングを取り付ける。スプリングハンガーにハンダが付きにくくて苦労した。

ペグとリテイナーの装着。コンパウンドを使って磨いたこともあって、だいぶ綺麗になった。取り付け前にサーフェイスプロテクター(フッ素皮膜)も塗っておいた。

ネックを固定する。木が若干変形してしまっていたのか、何も考えずに普通にネジを締めたところ若干隙間ができてしまったので、微調整しながら締めなおした。

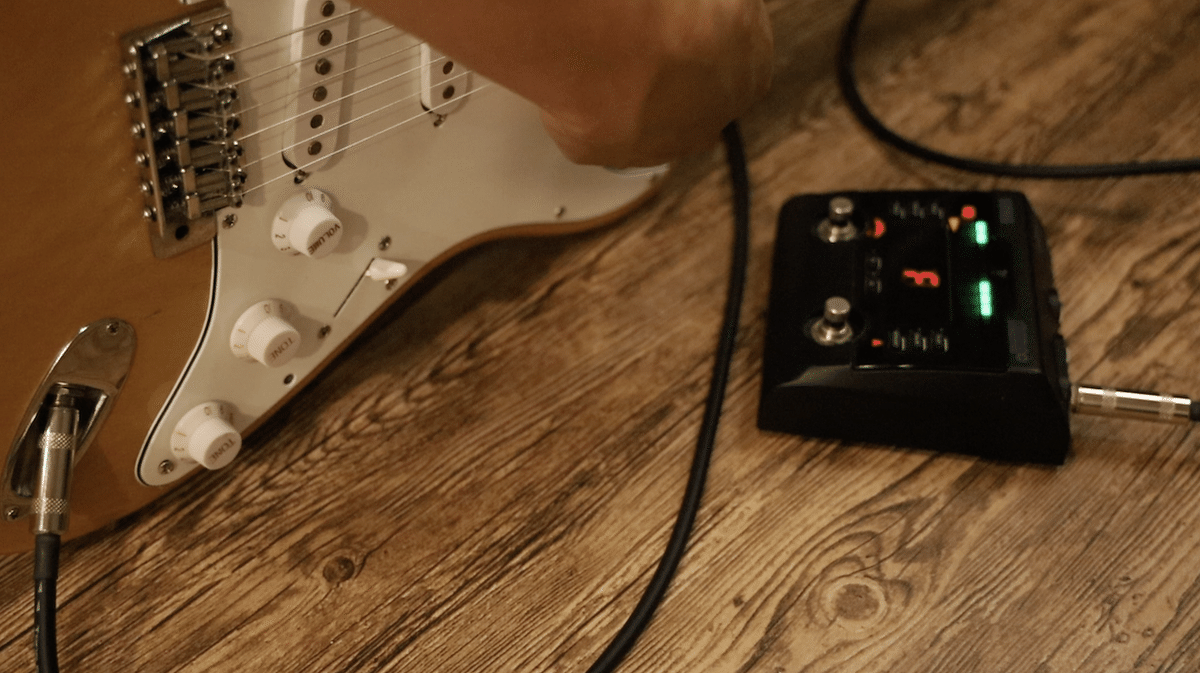

弦を張り、スプリング調整、弦高調整、オクターブ調整を行う。意外にもネックはほぼストレートでトラスロッド調整は必要なかった。

いざ音を出してみると、妙に出力が小さい。仕方なく一回バラして確認してみたところ、各ピックアップのコールド線を束ねてアースに落としていた部分が剥がれてしまっていたようだった。ピックガードをボディに取り付ける際に、溝に配線を合わせるために動かしていた際に取れてしまったのだろう。ハンダづけをやり直したところ、無事音がでた。しかし、コールド線がアースに落ちていない状態でもある程度音が鳴るとは知らなかった。

サウンドは若干パリパリしたような独特な音だった。フレットが低いためか、あるいはボディ材のセンが柔らかい木材だからかもしれない。今回の一連の作業をまとめた動画の最後に試奏動画をつけたので、もし興味があればご覧いただきたい。

今までレストアしてきたギターの中でも、圧倒的に大変なレストアになったが、無事音が出て演奏できる状態まで戻せてよかった。勉強になることが多く、YouTubeなどで先人の知恵を拝借しながらも、一人でここまで完遂できたのは少し自信になった。

今回の学び

・古い国産ギターはパーツの寸法が独特なので注意が必要。

・配線済みピックガードは便利。

・フレットのクラウニングで弾きやすさは大分変わる。

・コールド線がアースに落ちていなくても、小さな音は出る。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?