5章:授乳・母乳育児に関する課題

The First Diet for Lifeをみんなで考える

子育てはママだけでなく、パパも一緒にするようになり、ママとパパとで相談しながら、進めるようになりましたが、赤ちゃんの授乳はまだパパが何か意見をするという状況になっていません。これはパパの授乳および母乳育児に関する知識が不足していることが課題と考えていますが、それ以外に、ママ自身の思い込みや社会的な通念などが影響し、他者と議論する余地がないという空気感が漂わせていることも原因だと考えています。

考えるべき課題は、自分たちの子ども、赤ちゃんにとって人生初めての食事であり、その行為である授乳についてです。それは赤ちゃんの成長に影響を与えることであるため、知らないからとか、私がするしかないとからではなく、いろんな人たちの考えを聞き、選択肢を増やして、最適なモノを選択するようにしてはどうでしょうか。そのためにも、正しい情報へアクセスし、前提を疑い、思い込みを排除して、オープンな議論ができる環境を作ることが大事だと考えています。

しかしながら、現実はそんな簡単なことではありません。

これまで「母乳」に関するテーマで何度かアンケート調査を実施し、また850人を超える人たちに直接ヒアリングをしてきたので、母乳に関する悩みを持つ女性は多い。特に母乳が出ずに悩んでいる人や母乳を赤ちゃんにあげたいけどあげることができないで悩んでいる人にとって、とても切実な悩みであり、センシティブなことであるということを認識しています。敢えて今、センシティブな課題をオープンに議論する目的は、これまでの前提と現在の環境におけるギャップが課題を複雑化しており、そのギャップを認識し、現在の環境に適応する方法を考えることで、課題を解決し、健康な赤ちゃんと育児を楽しめる環境を作りたいと考えているからです。

「母乳」という言葉の不自然さ

「母乳」という言葉は先にも述べましたが、およそ100年の歴史しかありません。それ以前は乳や乳汁などという言葉で表現されていました。また、英語ではbreast milkとかhuman milkと表現され、mother milkとはあまり使いません。大正時代に「母乳」という言葉ができました。それ以前は、農業が中心であったので、男性も女性も外で仕事をして、家事もみんなでしていました。また村(地域)の中でそれぞれの人たちが役割を分担し、みんなで生活をしていました。

江戸時代、看病は家長の責任で行われていたので、授乳についても家長である父親が考える課題でした。しかしながら、明治以降、西洋から技術や生活様式、文化が日本へ入ってくるときに、西洋における中流階級の女性の授乳に関する考え方、女性が責任を持って授乳し、子どもを育てるという考え方が日本へ伝わり、父親が授乳について責任を持っていた時代から母親が責任を持つ時代へと変化していったと考えられています。

冷静に考えると、授乳という行為が母子の間だけで行われているとい考え方は、その考え方ができた当時から社会環境と前提が大きく変わっています。情報社会、知識社会、グローバルな世界となり、男性も女性も外で働き、家事も両方で行う時代であり、前提が変わっているのであれば、前提に合わせた考え方に変えれば良いと思います。

乳をめぐる課題はいつの時代もあり、オープンであった

大正時代以前の日本では乳に関する問題はより切実であったという記録があります。つまり現在のように粉ミルクなどの代替品がない時に、乳は赤ちゃんにとっての「命綱」であり、それがないと生きていけない状況であったからです。だから、何らかの理由で産後、お母さんから乳をもらえない赤ちゃんは、近所のお母さんで乳が出るお母さんから「貰い乳」をしたり、「乳母」を雇ったりして、乳を確保したようです。

江戸時代は、赤ちゃんが出産時および出産後すぐに死亡する場合が多く、3歳までで30%くらいは亡くなっていたようです。そして授乳は3歳くらいまで行われていたので、母乳が出る女性がたくさんいました。また、出産直後にお母さんが亡くなることも多かったため、赤ちゃんが飲む乳がないというケースも頻繁に発生していたようです。それを解決するためのネットワークと仕組みが社会に築かれていました。

つまり江戸時代、乳は母子との関係に閉じたものではなく、子どもと社会との関係において存在するものであったということです。

1)日本の「乳母」について

日本の「乳母」の歴史は奈良時代に編纂された国の成り立ちを描いた古事記や日本書紀にも書かれています。つまり日本では乳母は初代天皇である神武天皇が即位する2600年以上前から存在したようです。神武天皇のお母さんである玉依姫(タマヨリヒヒメ)がまさに乳母であるという記述があります。馴染みのある話としては、神武天皇のお父さん(ウガヤフキアエズ)は浦島太郎の話の原型と言われている山幸彦(ヤマサチヒコ)と豊玉姫(トヨタマヒメ)との話で、誕生について触れられています。山幸彦が兄の海幸彦から借りた釣り針を海で無くし、それを探しに行った時に知り合った豊玉姫と結婚し、アエズを産み、その後すぐに海へと帰ってしまったと言うお話です。その後、妹の玉依姫が乳母としてアエズの世話をしたとのことです。アエズが成長し、乳母である玉依姫に求婚し、4人の男の子が産まれ、その四男若御毛沼命(ワカミケヌノミコト)がのちの神武天皇と言われています。

平安時代の高貴な貴族は授乳や育児は行わず、乳母に任せることが一般的であったようです。これは源氏物語などに描かれています。乳母になる女性にも同じような子どもがいたので、子どもを産んだお母さん(生母)と子どもに乳を与えて育てる乳母との関係、そしてそれぞれの子どもとの関係「乳兄弟」「乳姉妹」は信頼関係を示すものであり、非常に慎重に選ばれたようです。また乳母は、男の子の場合はその男の子が成人をするまで使え、女の子の場合は成人し、結婚しても嫁ぎ先へも付いて行ったと言う記録があります。

武士中心の時代、鎌倉時代、室町時代でも武士たちの家は「乳母」を雇い、子育てをしていたようで、前述の通り「乳兄弟」「乳姉妹」の関係は非常に大事な信頼関係を築く、手段でもあったようです。

一般の人たちがどのように生活していたかの情報は記録として残っているものが少ないため、どのように乳を確保していたかは定かでありません。

江戸時代になるといろいろな記録が残っており、乳の確保は乳母だけでなく、貰い乳などについての様子を詳しく知ることができます。「江戸の乳と子ども」という本では、江戸時代の子育て、乳を確保するための仕組みについて、日本各地に残る文献を調査し、当時の様子を解説しています。やはり江戸時代も乳に関する課題は深刻で、いろんな人たちが格闘していたことがよくわかります。赤ちゃんにとって乳は「命綱」であり、生命を維持するために必要なもので、それを確保しないと生きていけないと言う事情は今以上に切実で、自分たちで乳を確保できない時は、他人から乳を貰うという「貰い乳」と言う仕組みを活用しました。しかし、その乳を確保する方法は身分によって異なっていたので、少しまとめてみようと思います。

将軍と乳母

江戸時代の将軍と乳母との関係で最も有名なのは、3代将軍家光と春日局だと思います。お福(のちの春日局)が竹千代(のちの家光)の乳母として江戸城に入ったとき、次期将軍候補として長男の竹千代と次男の国松(のちの忠長)がいました。国松が次期将軍になりかけたとき、自らお福が駿河で隠居していた家康に直談判しに行き、次期将軍を家光にさせたという話があります。この話を聞くと、すごい権力を乳母が持っていたことがわかります。また春日局は乳母として江戸城に入り、その後大奥を作り上げたというから、さらに彼女の才能の凄さを感じずにはいられません。

上級武士の場合

上層武士の家庭で赤ちゃんが誕生し、お母さんの乳が出ない、もしくは産後すぐにお母さんが亡くなった場合、赤ちゃんに飲ませる乳がないため、その上層武士が統治する農村に乳を提供してくれる女性を募り、協力を求めたようです。しかし、農民はその女性にも乳飲み子がいるのに、そのお母さんである女性を差し出すことは、赤ちゃんの世話だけでなく、農作業に影響が出ることを懸念して、いい印象を持っていなかったようです。

下級武士の場合

赤ちゃんが生まれたときに、五香という煎じ薬を与え、「乳付け」を行なった後に、母親の乳を与える風習がありました。「乳付け」とは生まれた赤ちゃんの性別と異なる赤ちゃんを持つお母さん、言い換えると同僚の奥さんにお願いをして乳を与えると言う行為です。男の子の赤ちゃんであれば、女の子の赤ちゃんを持つお母さんにお願いすることになります。これは多くの地域で見られる風習だったようです。「乳付け」の目的は、丈夫に育つ、将来の縁を繋ぐなどの意味があったようです。

農村の場合

農村では乳を確保するために貰い乳をするか、養育料をつけて里子に出すかと言う選択肢があったようです。ただ貧しい農民では養育費をつけて里子に出すことができませんでした。また貰い乳は同じ村の人たち人が協力し、近隣の村へも協力を要請して、村ぐるみのネットワークができていたようです。そしてそこには藩も「赤子養育支給願」という制度を提供し、支援していたようです。

都市部ではより深刻であった

農村や地方よりも都市部での乳の課題は、より深刻で、隣近所の人たちから「貰い乳」が困難で、なかなか見つからないときに、「乳母」と言う制度が活用され、「乳母奉公」という仕事が生まれました。このように表現すると、すごく合理的な仕組みのように感じるかもしれませんが、乳が出る女性は子どもを出産して、自分にも同じような赤ちゃんがいるにも関わらず、乳母奉公に出てお金を稼ごうとする女性であったので、身分が低い人、もしくは何らかの事情を抱えている人と考えられていました。だから乳母を紹介する「口入屋」という職業が誕生し、仲介する仕組みができ、都市と農村をネットワーク化していたようです。

2)海外(主にイギリス)の「乳母」について

乳母という仕組みは現代のように授乳方法の多様性と選択肢が少なかった時代、赤ちゃんの命綱である乳を確保するための手段として、世界各地にあり、それぞれの社会環境の影響を受けて変化してきました。その中でも、19世紀ごろのイギリスにおける乳母について詳しく説明されているのが「乳母の文化史」という本があり、その内容を参考にしながら、当時の状況を説明します。

階級社会と授乳について

中世のイギリスは上流階級と中流、下流という階級が存在し、それぞれの階級で子育ての事情も大きく異なっていました。

上流階級の女性は基本雑務をするのではなく、社交が優先されていたようで、出産後、自分で授乳を行わず、乳母を雇って授乳を行なっていました。これは、男性が授乳をすることを嫌ったことも大きな要因です。なぜなら上流階級は後継ぎのことが心配、たくさん子どもが欲しいと思っていたからです。当時、授乳期は妊娠しにくいと考えられていたので、出産後あまり時間を空けずに次の子どもを作りたいと考えていました。また当時、乳汁は子宮から乳房に運ばれた血液と考えられていたので、性交渉による母乳への影響を考え、性交渉を躊躇してしまうので、授乳を男性が女性に認めなかったようです。

しかし医師は上流階級の女性が自ら授乳しないことに批判的で、生母による母乳を推奨していましたが、なかなか浸透しませんでした。

一方、中流階級の人たちは上流階級のこのような慣習への憧れが最初あり、中流階級でも乳母を雇用するという時期がありましたが、のちに医師が中心となり上流階級における授乳形態に対して批判的な立場で育児書が書かれるようになり、次第に批判的な考え方が中流階級に広まり、自分たちで授乳をすることが良いと考えるようになりました。そして、当時の中流階級では、母親は家庭の天使として家にとどまり、夫と子どもを守る存在であるという考えが広まっていきました。そのため中流階級の女性は乳母として働こうと思わなくなり、乳母の多くは下流階級もしくは未婚の母親がなるという構図になっていったたようです。

乳母雇用への懸念

上流階級が乳母を雇う時、階級意識が強い時代、上流階級は下流階級とつながりを持ちたくないと考えていました。乳を介して道徳的な資質が伝染されると信じられていたため、乳母を雇う時にはジレンマに陥っていたようです。しかし、母乳ではなく、人工哺育で代替するにも哺乳瓶が開発されつつある段階で、ゴムの乳首がない時代、ロバやヤギ、ウシなどの乳を水で薄めて、器に入れて飲ませていたため、人工哺育での死亡率が高く、かなりリスクが高い授乳方法だったようです。ちなみに、乳児用調整乳は19世紀半ばで実験が始まり、1865年にドイツで初めて「子どもスープ」として製造されたのが始まりと言われています。ちなみに、1870年ごろの1歳未満の乳児の死亡率で、人工哺育と人乳で育てた時の比較した時のデータがあります。そこには人乳で育てた場合、15%ぐらいの死亡率でしたが、人工哺育の場合、40%にもなっていたようです。

乳母による養育の場所も課題になっていました。乳母を自宅に招く場合と乳母の家に赤ちゃんを預ける場合がありました。前者は乳母の家族、特に乳母の夫とのトラブルが不安材料であり、気になるところでした、また他の使用人との人間関係が複雑で、基本的には乳母は授乳期間が終われば契約が終了する短期雇用ですが報酬が多かったため、他の使用人からの妬みが起こりやすかったようです。一方、後者の乳母の家に赤ちゃんを預ける場合、自分の赤ちゃんがちゃんと世話をしてもらえるのか、また乳母の家に預けている間に自分の子どもが取り違えられるのではないかという不安がありました。

乳母の子どもの死亡率の高さが次第に問題視されるようになりました。つまり、乳母として働いている間、乳母の子どもは他人に預けられることが多く、しっかりとケアされないで赤ちゃんが衰弱し、死んでしまうことが頻繁に発生していたため、乳母の雇用に対して批判的な風潮が高まっていったと言われています。しかしながら、当時は安全な人工哺育ができる方法が確立されていなかったため、乳を確保するための代替手段の選択肢がなかったという事情があります。

当時、未婚の母親という存在は不道徳な行いをした女性というように見られ、授乳によって道徳的気質が伝染すると考えられていたため、乳母を雇用する側も躊躇することがあったようです。一方で、既婚者の乳母を雇用するとその家族、特に乳母の夫が不安材料であるため、そのリスクが低い未婚の女性を乳母として雇用する方が良いと考えもあったようです。

乳母を雇用するまでの流れ

イギリスの上流階級が乳母を雇用する時、乳母を紹介するのは医師の役割でした。

乳母を雇用する人たちの関心ごとは、乳母自身が健康であり、乳量が豊富で乳の質は良いかであり、それに対して当時のイギリスでは乳母になりたい女性が新聞に広告を出して、そのような条件に合う言葉を並べて、アピールしました。

その乳母を希望する女性が、乳母を雇用したいと考えている人に適しているかを医師が評価するために、いくつかのポイントがありました。まず外見はしっかりした体格で、適度にふっくらしていて、顔色が良く健康な白い歯であるかが見られました。さらに乳房は形が良くて、適度に引き締まっていることが望まれ、乳首はただれや発疹がないかなどが見られました。乳汁の質についても調べたと思われますが、その方法や基準までは不明です。また異なる階級から乳母を雇用することになるため、乳母の家族や子どもたちの生育状況も気になり、確認されたようです。

またフランスでは乳母になるためには市長や教区牧師から免許を得る必要がありましたが、イギリスでは乳母になるための免許は必要ありませんでした。しかし、乳母を雇用する時、医師を介して行われるので、医師からの推薦書がある方が有利であったようで、新聞広告を掲載する際、そのような文言が多く見られたようです。

日本とは異なる乳兄弟の関係

イギリスでは上流階級の家が階級の異なる女性を乳母として雇用するため、乳母の子どもと乳兄弟になり、主人と使用人という関係以上の特別な関係を築くこともありましたが、乳母を雇用したことで家族の関係ができたため、厄介な関係になることもあったようです。日本では天皇や将軍、大名に仕えた乳母や乳兄弟は特別な信頼関係を築き、その絆は永続的な信頼関係を表すことが多かったのですが、社会環境の違いもあったため、少し違った関係であったようです。ちなみに、イスラム法では乳兄弟は結婚できないことになっています。

乳母の衰退

19世紀後半ぐらいに哺乳瓶や乳児用調整乳の開発により、安全な人工哺育ができるようになり、母乳を代替する授乳方法が提供されたことで、乳母の雇用は減少していきました。その背景には、乳母の子どもの犠牲による授乳への問題提起や中流階級におけるドメスティック・イデオロギーの浸透によって自分で授乳することへの関心が高まり、テクノロジーの進化が起きたからです。

人工乳の登場による社会へのインパクト

日本に話を戻して、乳の確保について社会に大きなインパクトを与えた人工乳について考えます。人工乳の登場および普及によって、乳の確保に奔走することがなくなり、確実に赤ちゃんの生存率は高まったことは非常に大きな功績です。しかし、それと同時に日本では産業構造が農業社会、工業社会、情報社会へと変化したことによって、ライフスタイルも変化しました。

子育てに関するライフスタイルの変化を簡単にまとめると、

農業社会: 共同生活(村)で子育てをする

工業社会: 都市生活による核家族が広がり、子育てを親子で継承しにくくなった

情報社会: 核家族がそれぞれ子育てをするため孤立する

というように捉えることできるのではないかと考えています。

1)現在の親になる人たちが置かれている環境について

大正、昭和初期に農業から工業へと産業構造が転換する過程で、農村を離れて都市で生活する人が増えました。そして都市で生活する人たちはそれまでの地縁、血縁などで成り立っていた家族という関係が変わり、子育ての方法にも影響するようになりました。そして、産業構造の変化による子育てへの影響は世代が進むほど深刻になっていきます。それぞれの時代で子育ての苦労や課題があったことを否定するのではなく、どのように変化して、今の子育てが行き詰っているかを説明する目的で変遷を整理します。

昭和初期の親はまだその前の時代(農業社会)の社会で子育てをする考え方があり、その影響を子どもも受けて育ちました。その子どもが親になる昭和中期(戦中、戦後)は混乱期でもあり、社会で助け合いながら生活することが続いていましたが、農業社会の影響は薄れていて、その薄れた影響のもと育つ子どもがいます。昭和後期、高度経済成長期に親になる世代は、農業社会の影響はほとんどなくなりました。そして家族形態も核家族が増えて、都市での生活者が増加していきました。平成の子育ては、まさにこの社会で子育てをするという考えが希薄化された環境で育った世代です。

この平成の子育て世代が子どものときに受けた影響をもう少し掘り下げて考えてみます。

2)現代の親たちの思考について

高度経済成長期は戦後の復興期の不安定な環境から安定成長期へと変化したことで、マズローの5段階欲求説でいう生理的欲求や安全の欲求は保障されている環境となり、社会的欲求が注目されるようになりました。つまり、どの組織に所属しているかという価値観がその社会的欲求であり、それは企業や大学などの知名度などが気になる親たちの欲求でもありました。その親たちは子どもたちにより上位の階層の欲求を求める教育を行ったことで、承認欲求、自己実現欲求をゴールにする教育がされ、どこの大学に進学し、どこの大企業に入るかを求めましたが、その組織で何を実現するかを親たちは示すことができず、子どもたち自身がそれを探すことが求められました。

また、希望する学校に入れず、組織に就職できずに悩む子供たちが大量にいる世代でもあり、「引きこもり」という社会問題が発生しています。

一方、インターネットが普及し、情報がどこでも得ることができ、誰でも発信できるようになった現代の情報社会では、個人の活動がより重要となり多様化し、組織に所属しているからというアドバンテージが得にくくなっています。子育てでは、誰でも情報が発信できるようになり、どこでも情報を得ることができるようになったため、はじめて経験する育児について情報を探し始めると、どの情報を選択すればよいかわからず、そしてどの情報が適しているかがわからず、困惑してしまいます。また現在の親世代は、農業社会から工業社会へ変化し、子育てに関する社会との関係が完全に希薄化した世代であり、核家族が前提の子育て環境となっています。またそれは親自身が子どものとき、核家族で育ち、幼少期から青年期にかけて、間接的にも子育てを経験したことがない世代であり、子育てが孤立しやすい状況となっています。

子育て支援というと、女性の社会進出を後押しする目的などがあるので、共働き世帯への支援のように思われますが、実は社会的な環境変化において最も影響を受けているのは、専業主婦で子育てをしている女性と言われています。なぜなら、核家族の家庭に育ち、間接的な子育て経験もなく、出産し、子育てが始まり、一人自宅で育児をしなければならない環境になり、孤立しやすい状況に置かれるからです。この課題はこれまであまりクローズアップされてきませんでした。

母性は本能ではなく、育つものであり、引き出すもの

母性は生まれながらに持っている母としての天分と考えられてきましたが、小児・思春期を専門とする精神科の医師である原田正文先生による先述の「大阪レポート」「兵庫レポート」で、母性は育つものであり、引き出すものであるということが報告されています。この2つの時期が異なる調査で、母親が自分の子どもを産む前に、他の子どもに食事を与えたり、オムツを替えるなどの経験をしたことがあるかという質問に対して、1980年の調査結果では40.7%が「なかった」と回答し、2003年では54.5%が同様に回答しています。つまり、女性は出産によって突然育児を経験する人が増えており、この子どもとの接触および間接的な育児経験が育児に関する不安やストレスと関係があると説明しています。

では、この子どもとの接触経験や間接的な育児経験がないと、どんな課題を引き起こしているかというと、

1. 赤ちゃんや幼児が発するいろいろなメッセージが理解できない(認知)

2. 理解できたとしても、どう対処してよいのか、スキルを持っていない(対処)

ということとなります。

母親の母性が発揮される環境条件

少女や娘時代の子どもとの接触経験や育児経験が多い

自分自身の子どもの育児経験のある母親(第2子以上を育てている母親)

夫が育児によく参加、協力する母親

なぜ母性が育つ環境が整っていないか?

現代の親が子どもの時代、1970年代から1990年代前半について考えてみます。日本は経済的に豊かになり、その日その日のご飯に困る生活をしている人は少なくなり、よりよい生活をするために勉強を頑張り、いい仕事に就けるようにと、親たちが育てました。

前述の通りマズローの欲求5段階説で考えると、「生理的欲求」「安全の欲求」は親たちの努力によって確保され、「社会的欲求」を満たすために勉強を頑張り、受験戦争に勝ち、「いい会社」に入るために「就職活動」し、さらによい仕事を求めて「転職活動」をしています。そんな彼ら、彼女たちが求める欲求は「承認の欲求」と「自己実現の欲求」となり、それらを満たすために日々頑張ってきました。

しかしながら、子育ては自己実現ではなく、自己犠牲が伴うため、このギャップが存在し、多くの人たちが苦しむことになります。つまり、今子育てをしている親世代の教育は子育てには不向きであり、子育てをするためには補習、教育が必要になります。

出産の近代化がもたらしたもの

(1)出産する場所の変化

現代において、出産をする場所、お産をする場所は、2010年時点ですが病院が51.8%、診療所が47.1%、助産所が0.9%、その他施設外(自宅等)が0.2%でほぼ100%が医療機関で出産をしています。では、ずっと以前から医療施設で出産をしていたかというと、医療機関で出産をするようになったのは、戦後GHQが米国式の医療制度を推進するようになってからです。1950年では、病院が2.9%、診療所が1.1%、助産所が0.5%、その他施設外(自宅等)が95.4%という状況でした。つまり、この60〜70年の間に出産の場所が大きく変わりました。

また「古事記」などにも登場する赤ちゃんを産むための場所「産屋」は戦後まで存続していた記録があります。特に、漁や狩猟などを行う危険な仕事を行なっている集落や神社周辺では、出産に伴うケガレ(赤不浄・白不浄)を避けるため、女性は出産および産後の一定期間を家族と離れた場所で生活していました。この産屋は集落などの共同体で運営されていました。ただ明治以降、国家の近代化が進むに連れて、前時代的なものとみなされ、否定的な見方をされることが多かったようです。しかし昭和初期ごろからそれぞれの地域における妊産婦保護施設としての機能が認められるようになり、「産院」という形態でその機能は継続されていきました。

(2)出産をサポートする人たち

前述の通り、昭和より前の時代、赤ちゃんを産む場所は専用の医療機関ではなく、自宅や共同体が運営する産屋などが利用されていました。それをサポートする役割の人たちの呼称が変化してきたということを紹介します。

江戸時代はお産をサポートする人のことを「取り上げ婆」と呼ばれていました。この「取り上げ婆」は何かしらの専門知識を身につけてなったというよりも、たくさんのお産に立ち会い、お産を経験することで知見を蓄え、次の世代の「取り上げ婆」にその知見や技を伝承するという役割を担っていました。これは職業というよりも、共同体の中での役割という意味合いが強かったようですが、中にはすごい技を持った「取り上げ婆」が存在していたようで、いろんな地域から声をかけられて、駆けつけていたという記録が残っている「取り上げ婆」がいます。

明治時代になって、西洋から医療技術が日本へ入ってくるようになり、出産についても西洋の助産学が入ってきました。その結果、それまでの「取り上げ婆」による出産は非衛生的で、迷信的、非医学的な行為と見なされて、名称を改めて「産婆」と呼ばれるようになりました。産婆は、1874年に免許制となり、教育を受けて免許を取得した産婆を「新産婆」と呼ばれ、それまでの「取り上げ婆」は仮免状を取得することができたので、「旧産婆」と呼ばれたそうです。また1899年に産婆規則が出され、産婆には、全国で統一的な基準を設けた試験に合格しなければ、なれなくなりました。

このころの産婆は医師との役割の棲み分けがあり、基本的には妊産婦、胎児・新生児への診療は行なってはならず、外科手術や産科器械の使用や薬品の投与も行なってはならなかったようです。ただし、緊急の時は対応をすることは認められていました。

戦後、GHQのもとで医療法、医師法、保健婦助産婦看護婦法(保助看法)が交付されたことにより、医療者や医療施設に関する新しい法律ができました。これにより、助産婦は看護婦の資格を持つことが義務付けられ、規定の学校教育を修了したことを受験資格とした国家試験に合格することで得られる資格となりました。このような背景から「取り上げ婆」や「産婆」が持つ経験や技よりも、教育による知識が重視される傾向が強くなりました。

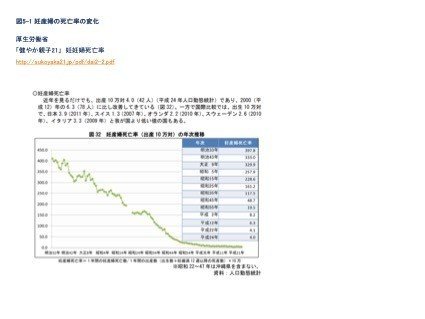

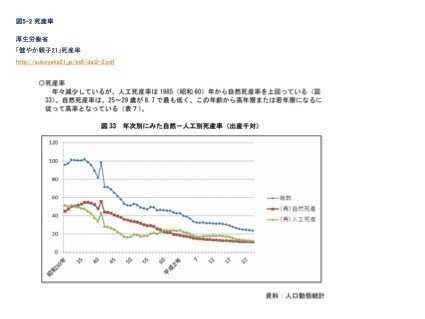

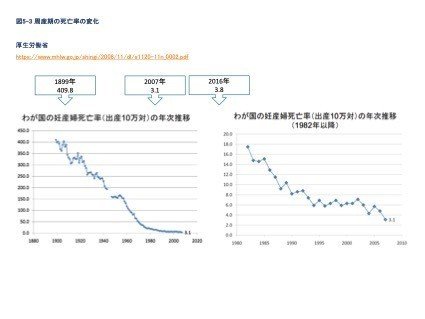

明治以降、出産に関する課題は周産期における母子ともに死亡率を下げ、安全に出産ができる環境を作ることでしたが、出産を明治期に西洋化し、戦後は医療として考えるようになったことで、劇的に母子ともに周産期の死亡率は低下し、改善することができました。

(図5-1 妊産婦の死亡率の変化)

(図5-2 死産率)

(図5-3 周産期の死亡率の変化)

(3)出産におけるお母さんたちの孤独感

戦後、出産する場所が自宅から医療施設に移行し始めた頃は、まだ妊婦の周りには助産婦がいて、親族もいました。その次の世代、つまりは第二次ベビーブームの頃にはほとんどの人たちが医療機関で出産をするようになり、出産は男性医師が主導で行われるようになり、医学的な管理を行い、安全性を高めることに注力されました。

出産における家父長制における家、つまりは嫁という立場の課題、女性自身には決定権のない状態から解放され、母から娘、姑から嫁というような共同体の中で伝承されていたようなこととは無関係なところでの出産によって、解放されました。一見この状況は良さそうに思えたのですが、医療機関というシステムの中で、共同体のようなつながりが希薄なところで、出産することとなり、これまでは家父長が意思決定していたことも自分で行う必要が出てきたことで、孤立感を感じる人が増えたと言われています。

参考文献

(書籍)

中田元子「乳母の文化史 十九世紀イギリス社会に関する一考察」人文書院(2019)

田端康子「乳母の力 歴史を支えた女たち」吉川弘文館(2005)

ふわこういちろう「愛と涙と勇気の神様ものがたり まんが古事記」講談社(2015)

三浦祐之「100de名著 古事記」NHK出版(2014)

原田正文「子育ての変貌と次世代育成支援 兵庫レポートにみる子育て現場と子ども虐待防止」名古屋大学出版(2006)

白井千晶「産み育てと助産の歴史:近代化の200年をふり返る」医学書院(2016)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?