新刊『ページをめくるとジャズが聞こえる 村井康司〈ジャズと文学〉の評論集』の一部を公開します(1)「指を鳴らせ! 世界を止めろ!――ジャック・ケルアックと『ビート・ジェネレーション』」の前半

3月21日発売予定の村井康司の新刊『ページをめくるとジャズが聞こえる 村井康司〈ジャズと文学〉の評論集』(シンコーミュージック・エンタテイメント)は、ジャズが登場する文学についての文章を中心とした本です。

書き下ろし評論が約半分あり、ここではそのひとつである「指を鳴らせ! 世界を止めろ!―ジャック・ケルアックと『ビート・ジェネレーション』」の前半を紹介します。

なお、それぞれの評論の最後に、それにちなんで村井が作成したSpotifyのプレイリスト(QRコード)が付属します。ケルアックの場合は30曲あります。曲のリストとQRコードをこの文章の末尾に添えておきます。ご利用ください!

指を鳴らせ! 世界を止めろ!

―ジャック・ケルアックと「ビート・ジェネレーション」

うかつにも数年前まで、「ビート・ジェネレーション」の「ビート」の本来の意味を知らなかった。

「ジャックたちが、打ちのめされるとか、疲れ果てたという意味で『ビート』という言葉が使われるのを知ったのはハンキーからだった。『〝おーい、俺はビートだよ〟と言えば金もなければ泊まるところもない、奈落の底にいるってことなんだ。タイムズ・スクエアの街頭をうろついている地下街の住人たち(サブタレイニアン)が使っていたスラングなんだけど、俺は気に入っていてよく使っていたんだよ』打ちのめされ、憔悴し、飢えや寒さに震え、眠れず、たったひとり、目を見開き……ジャックはその言葉の持つ広がりに魅かれた。」(スティーヴ・ターナー『ジャック・ケルアック 放浪天使の歌』室矢憲治訳)

この引用中の「ジャック」はもちろんビート・ジェネレーションの代表的作家、ジャック・ケルアック。「ハンキー」はケルアックの友人で麻薬中毒者のハーバート・ハンキーだ。そして数年後、仲間の作家、ジョン・クレロン・ホームズ(小説『ゴー』で知られる)に、自分たちの世代を何と呼ぶのがいいか、と尋ねられたケルアックは、ハンキーの言葉を思い出した。

「『俺たちはビート・ジェネレーションと呼べばいいだろう』ビート?『ああ、打ちのめされ、存在の底の底まで裸にされ、まわりの因襲にはがんじがらめ。もう、うんざりして飽き飽きしちまったって意味でね。だから今度は俺たちが時代をビートするのさ』」(同)

ケルアックの代表作『オン・ザ・ロード』(河出文庫)の訳者である青山南氏は、その解説で「英語の文法的なことを言うなら、これは動詞の“beat”の過去分詞の形容詞的用法だ」と説明しつつ、続いてこのように書いている。

「しかし、それはこの言葉の意味の膨大な群れのなかのむしろ少数派で、動詞の現在形や名詞としてこの言葉がもっている意味には元気な生命力に満ちたものが少なくない。『だまされる』どころか『やっつける』というニュアンスのものがあるし、『消耗』系どころか『躍動』系のもあるし、ケルアックの語感と切り離せないジャズとの関連でいえば、ジャズの『ビート』がある。音楽の『ビート』がある。」

私はずっと、ビート・ジェネレーションの「ビート」とは、何よりもまずジャズの「ビート」のことだと思いこんでいたのだった。打ちのめされた人たちが今度は時代を打ちのめし、ジャズのビートに共振して、ジャズ的なビートに溢れた詩や散文を書く。そう考えると、この命名は本当によく出来ていると思う。

後世に残るネーミングというのは、こうしたシンプルだけど多義的な意味を内包しているものなのかもしれない。ヘミングウェイに向かって先輩作家のガートルード・スタインが「あんたたちはまったくロスト・ジェネレーションねえ」と言ったときの「ロスト」の意味は「失われた」より「ろくでもない、ダメダメの」のニュアンスが強かったようだし、ヘミングウェイと並ぶ「ロスト・ジェネレーション」の作家フィッツジェラルドが名付けた「ジャズ・エイジ」の「ジャズ」も、音楽と共に「騒がしい、狂騒的な」の意味を持っていたのだから。

*

ジャック・ケルアックは1922年生まれ。フットボール奨学生としてコロンビア大学に入学したが、怪我のためにフットボール選手としてはぱっとした成績を残せず、読書とジャズ、そして奔放な生活を送る仲間たちとの遊びにのめりこんでいった。

ケルアックが大学に入る前のプレップ・スクール、ニューヨークのホレス・マン高校に入学したのは39年、コロンビア大学に入ったのが40 年。スウィング・ジャズの全盛期でありつつ、アンダーグラウンドでは新しいムーヴト「ビ・バップ」への動きがじわじわと始まりつつある時期だ。

学校の後輩の兄が音楽評論家でプロデューサーのジョージ・アヴァキャン(のちにマイルスをコロンビア・レコーズに誘った人物だ)で、アヴァキャンにジャズの魅力を教わったり、コロンビア大学の学生で、『ミントンハウスのチャーリー・クリスチャン』を録音したジェリー・ニューマンと知り合ったり(『ミントンハウスのチャーリー・クリスチャン』に「ケルアック」という曲が入っているが、これはもちろんニューマンがケルアックにちなんで付けたタイトルだ)と、ケルアックはディープなジャズの世界にずぶずぶと入りこんでいった。

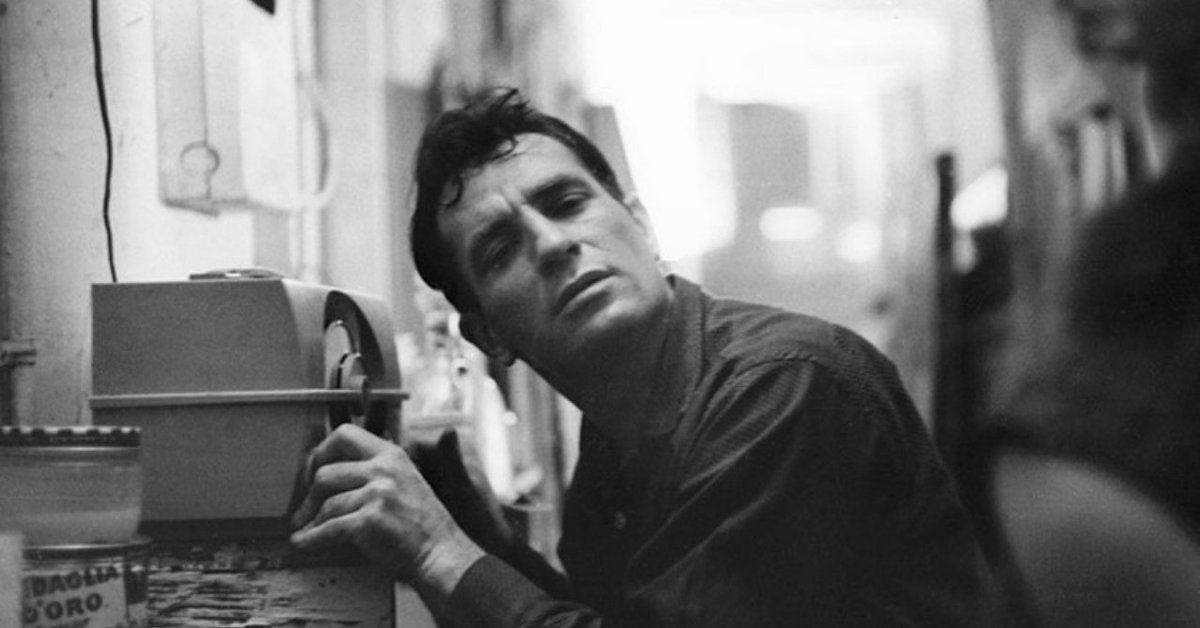

(ギンズバーグ〈左〉とケルアック)

大学をドロップアウトしたケルアックは、船員を経て海軍に入るが、「性格不適応」とされて除隊し、43年にニューヨークに戻ってくる。そして彼はアレン・ギンズバーグ、ウィリアム・バロウズといった、のちの「ビート・ジェネレーション」の旗手たちと友人になり、アルコール、ドラッグ、男女どっちもありの恋愛と性愛、そして文学とジャズにまみれたクレイジーな生活を送るのだった。ちなみにケルアックはヘテロ・セクシュアル、ギンズバーグはホモ・セクシュアル、バロウズはバイ・セクシュアル。少なくともこの3人の間には恋愛関係や性愛関係はなかった。

『オン・ザ・ロード』の主役とも言えるディーン・モリアティのモデルとなったニール・キャサディがニューヨークにやって来たのは46年のこと。おそろしくパワフルで自由奔放な「西部から来たカウボーイ」ニールに強く惹かれたケルアックは、47年に故郷のデンヴァーに戻ったニールを追って旅に出る。長篇『オン・ザ・ロード』は、47、48、49、50年の4年間に、ケルアックがキャサディやギンズバーグ、そしてキャサディの妻「メリールウ」(小説中の名前)と全米を走り抜けた4回の大旅行をベースにした作品だ。

(キャサディ〈左〉とケルアック)

*

熱狂的ジャズ・ファンだったケルアックのことだから、『オン・ザ・ロード』にはジャズの演奏シーンやジャズ・レコードがかかっているシーンが数多く登場する。いくつか引用してみよう。

「この時期、一九四七年、バップはアメリカ中で荒れ狂っていた。ループ(註:シカゴの中心地区)の連中も吹いてはいたが、どこかダレたかんじがあったのは当時、バップがチャーリー・パーカーの『オーニソロジー』の時代とマイルス・デイヴィスに始まる新時代の中間で足踏みしていたからだ。」(『オン・ザ・ロード』第1部 青山南訳)

(チャーリー・パーカー〈左〉とマイルス・デイヴィス)

「ディーンは、サンドウィッチを手に、大きな蓄音機の前で背中を丸めて跳ね回りながら、ぼくが買ったばかりのワイルドなバップの「ザ・ハント」に集中していたが、デクスター・ゴードンとウォーデル・グレイがいっしょにブッとんでいるそのレコードは、ぎゃあぎゃあ騒ぐ聴衆のせいもあってすばらしく熱狂的なものだった」(同)

(ウォーデル・グレイ〈左〉とデクスター・ゴードン)

47 年の旅を題材とした第1部から、ジャズが出てくる部分を二つ引いてみた。ケルアックが『オン・ザ・ロード』の構想を抱いたのは、最初の旅から帰ってきた48年だと推定されている。その後何度も旅をして、最終的に書き上げられたのは51年のことだった。もっとも、なかなか出版されず、『オン・ザ・ロード』が世に出たのは57年になってからなのだけど。

今の引用中、「マイルス・デイヴィスに始まる新時代」というのは、マイルスが48年に結成して、49、50年にスタジオ録音を行った『クールの誕生』を指しているのだろう。ここでケルアックの指摘は、51年の時点でのコメントだと考えるべきだ。また、デクスター・ゴードンとウォーデル・グレイのテナー・バトルが聴ける「ザ・ハント」は、47年7月6日、ロザンゼルスでのライヴ録音。二人がこのレコードを聴いている時点で、これはぴかぴかの新譜だったわけだ。

*

『オン・ザ・ロード』には、実に具体的でグルーヴィーなジャズ・ライヴの描写がいくつか出てくる。まずはジャズ・クラブ「バードランド」でのジョージ・シアリングのステージ。訳者の青山氏が訳注で指摘しているように、49年1月だと推測されるこの場面の時点では、「バードランド」はまだ開店していない(49年12月に開店)。とは言え、「バードランドの子守唄」の作者であるシアリングを登場させる店として「バードランド」が最適なのは言うまでもない。もっとも、シアリングが「バードランドの子守唄」を発表したのは、「オン・ザ・ロード」が書かれてから1年後の52年なのだが。

(ジョージ・シアリング・クインテット)

「すると、シアリングが体を揺らし(ロック)はじめたのだ。笑みがいきなり現れてエクスタシーの顔になった。ピアノ椅子の上でさらに体を前後へ揺らし、初めはゆっくりと、ビートが高まると早くなり、左足がビートに合わせて跳びはねた。(略)音楽が動きだした。ベース奏者は体を丸めてぐいぐい弾き、どんどん速くなった。というか、どんどん速くなったように見えた」(『オン・ザ・ロード』第2部 青山南訳)

ここでの、ベースのテンポが「どんどん速くなったように見えた」という感想が、バンドがスウィングしている様子を実に的確に表現している。そして彼は言う。

「一九四九年のシアリングの最高にすごい日々、クールのほうにもコマーシャルのほうにもまだ向かっていなかったときのことだ」(同)

うーん、そのすごいシアリングを一度生で体験してみたい!

そして、あまりにも有名な、サンフランシスコでのスリム・ゲイラードのステージのシーンがある。スリム・ゲイラード(1911〜1991)は、ピアノやギターを弾いて歌う実に奇妙なエンターテイナーだ。でたらめの中国語やスペイン語で歌い、「オルーニー」「オヴァーティー」といった自分で作った単語を連発し、クールでシニカルな笑いを振りまくこの怪人は、40年代のアメリカ西海岸でカリスマ的人気を誇っていた。ベースのスラム・スチュアートとのコンビで、「フラット・フット・フルーギー」「セメント・ミキサー」などのヒットを飛ばしたゲイラードは、チャーリー・パーカーやディジー・ガレスピーとのセッションも遺している。

ケルアックの早すぎる晩年にあたる68年、彼はテレビ討論番組「ファイアリング・ライン」に出演し、酔っ払って醜態をさらした。

「ジャックは、一瞬しゅんとしたかと思うと、なんの前触れもなく、よろよろと立ち上がり、スリム・ゲイラードのヒット曲を『フラット、フット、フルーギー、ウィズ、ザ、フロイ、フロイ!』と歌って、椅子にまたどすんとすわった。」(バリー・ギフォード、ローレンス・リー『ケルアック』 青山南、堤雅久、中俣真知子、古屋美登里訳)

なんとも辛くなるエピソードだが、話を『オン・ザ・ロード』に戻そう。サンフランシスコの小さなナイトクラブで、ディーンと「ぼく」はゲイラードのショウを観た。

(スリム・ゲイラード)

「スリム・ゲイラードは大きな目が淋しそうな背の高い痩せた黒人(ニグロ)で、『いいね・オルーニ』とか『どうだい、ちょっぴりバーボン・オルーニ』とか、しょっちゅう言う。」(『オン・ザ・ロード』第2部)

「『セメント・ミキサー、プッティ、プッティ』を歌っていたかと思うと、とつぜん、ビートをスローダウンさせてボンゴの上におおいかぶさり、指先で皮を叩く。みんな息をつめて身を乗りださないと聞こえないくらいの音でだ。」(同)

「みんなで三十分ほどジャズ、それからスリムは狂ったようにボンゴをつかみ、強烈に速いキューバン・ビートを叩きだし、意味不明なことをスペイン語で、アラビア語で、ペルー語の方言で、エジプト語で、知っているあらゆる言語でわめいた。」(同)

ケルアックはゲイラードのシーンを次の一文で締めくくっている。

「スリム・ゲイラードには全世界がでっかいオルーニだった。」なんとクールな!

(ここまでで約半分です。続きは本が出てからのお楽しみ、ということで)

*このQRコードを読み取ってプレイリストをお聴きください。

Spotify プレイリスト

「ジャック・ケルアックと『ビート・ジェネレーション』」

作成:村井康司

01. Jack Kerouac/Readings From "On The Road" & "Visions of Cody"

02. Charlie Parker/Ornithology

03. Charlie Parker/April In Paris

04. Charlie Parker/Relaxin' At Camarillo

05. Miles Davis/Move

06. Miles Davis/Boplicity

07. Nat King Cole/Nature Boy

08. Lionel Hampton/Central Avenue Breakdown

09. Billie Holiday/Loverman

10. Dexter Gordon Quintet/The Hunt (Rock

And Shoals)

11. George Shearing/Lullaby Of Birdland

12. George Shearing/Jumpin' With Symphony Sid

13. Slim Gaillard/Flat Foot Floogie

14. Slim Gaillard/C Jam Blues Special

15. Slim Gaillard/Cement Mixer Putti-Putti

16. Slim Gaillard/Bongo

17. Slim Gaillard Trio/Arabian Boogie

18. Charlie Parker/Congo Blues

19. Charlie Parker/Salt Peanuts

20. Wynonie Harris/Rock Mr Blues

21. Lionel Hampton/Rag Mop

22. Lucky Millinder/Apollo Jump

23. Pérez Prado/Mambo No 5

24. Thelonious Monk Quartet/Misterioso

25. Thelonious Monk & John Coltrane/Trinkle Tinkle

26. Lester Young/Three Little Words

27. Jack Kerouac/American Haikus

28. Allen Ginsberg/Howl/Live/ 1/29/1959

29. Allen Ginsberg/Footnote To Howl

30. Duke Ellington/New York City Blues

最初に収録したのは、ケルアック自身による『オン・ザ・ロード』の一部の朗読です。ジャズ・コンボをバックにしたリーディングをお楽しみください。

チャーリー・パーカー「Ornithology」「April In Paris」「Relaxin’ At Camalliro」は、『オン・ザ・ロード』『地下街の人びと』に登場し、ビート文学の象徴でもあるパーカーの名演です。そしてマイルス・デイヴィス『クールの誕生』から「Move」「Boplicity」を入れました。

「Nature Boy」から「Mambo No.5」までは、『オン・ザ・ロード』に名前が登場するミュージシャンたちの演奏です。ジョージ・シアリングは、この小説に登場するジャズクラブ「バードランド」のためにシアリングが書いた「Lullaby Of Birdland」と、ジャズDJとして名高いシンフォニー・シッドの名前を冠した「Jumpin’ With Symphony Sid」を選びました。スリム・ゲイラードのステージはこの小説のハイライト・シーンの一つ。5曲を入れました。

セロニアス・モンクの「Misterioso」「Trinkle Tinkle」は、ケルアックのエッセイ「ニューヨーク・シーン」でモンクが出演しているファイヴ・スポットのライヴ盤から。レスター・ヤング「Three Little Words」も「ニューヨーク・シーン」関連で。レスターが亡くなる1959年の演奏です。

「American Haikus」は、ズート・シムズとアル・コーンのテナー・サックスと共に、ケルアックが自作の「俳句」を読んだもの。サックスは、前半がシムズ、後半がコーンだと思います。

ケルアックの盟友、アレン・ギンズバーグの「吠える」「『吠える』のためのフットノート」朗読は、圧倒的な迫力で迫ります。

そしてエンディングは、『オン・ザ・ロード』の最後のシーンで名前が出てくるデューク・エリントンの「New York City Blues」です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?