オーネット・コールマン「スカイズ・オブ・アメリカ」コンサート評

これはライナーノーツではなく、1998年にオーチャード・ホールで開催されたオーネット・コールマン「スカイズ・オブ・アメリカ」のコンサートレポートです。「スイングジャーナル」に寄稿したものです。

スカイズ・オブ・アメリカ/オーネット・コールマン コンサート評

(1998,9 at ORCHARD HALL,SHIBUYA,TOKYO)

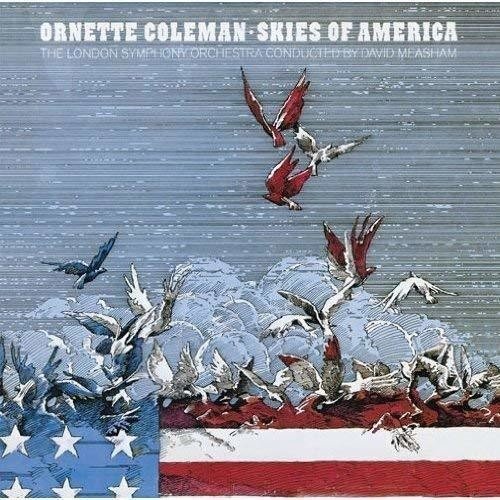

オーネットがシンフォニー・オーケストラのために作曲し、1972年にロンドン交響楽団との共演で録音された大作<アメリカの空>は、オーネット・ファンの間でも評価の分かれる作品だ。オーネット自身はレギュラー・グループを録音に参加させたかったにもかかわらず、イギリスのユニオン規約によって本人だけしか参加できなかったこと、LP収録時間の都合で作品全体の約3割がカットされてしまったこと、といった問題もさることながら、この作品に対する最も根源的な批判は、「オーネットの音楽にとって重要な、西洋音楽とは異質の<音色><音程><イントネーション>などの要素をオーケストラ・パートに与えず、いわゆるクラシックの奏法で演奏させること」にどれだけの意味=魅力があるのだろうか、という疑問である。

今回の日本公演は、約1時間半に及ぶ完全版、レギュラー・バンドであるプライム・タイムの参加、若い世代のアフリカン・アメリカンであり、現在最も期待されているピアニスト=指揮者であるアワダジン・プラットが指揮、という、現在望みうる最も理想的な形での公演。いわば「手続き上」の問題はすべてクリアされているわけであり、われわれはこの公演によって、初めて<アメリカの空>という作品を正しく評価しうることになった、とすら言えるだろう。

全11の楽章に分かれているというこの曲は、大ざっぱに言って以下の4つの要素が組み合わされて進行していく。

(1)オーケストラのみによる、不協和音が多用されるパート。俗な言い方をすれば、「いかにも現代音楽っぽい」部分だ。

(2)オーケストラのユニゾンを中心として、いかにもオーネットらしいシンプルなテーマが演奏されるパート。オーネットのトーンや音程が発散する「ブルース」の感覚が洗い落とされて、童謡のような明るさが際だつところが何ともおもしろい。

(3)それを承けて、オーネットとプライム・タイムが演奏するパート。同じテーマを演奏するだけに、オーネット自身の演奏者としての特異性が実によく分かる。プライム・タイムの演奏は、ファンク的要素がいつもより薄く、デナードのシンバルがコントロール・タワーになっていたようだ。キーボードの参加はあまり効果的とは思えない。

(4)プライム・タイムとオーネットに、オーケストラがかぶさるパート。当然のことながら、最もカオス的な音響が鳴り響くのはこの部分だ。ここでのオケのサウンドはどちらかと言えば(1)に近く、メロディックなラインを演奏することは少ない。なお、詳しい比較はしていないのだが、72年のレコード版にある部分も、それとはかなり違うスコアが使われていたようだ。

おそらくプラットは、スコアから「乗り」や「メリハリ」をできるだけくっきりと取り出そうと試みたのではないか、と思える。そのことは彼のコンダクトぶりから伝わってくるのだが、果たして東京シティ・フィルがそれを十全に果たしたかは、やや疑問だ。もちろん、4台のコントラバスがピチカートで四分音符を引き続ける部分で(つまりはフォービートのウォーキングだ)、「もっとディープに乗ってほしい」などというのは酷なのだろうし、タイム感覚の全く異なるプライム・タイムと演奏して、あれだけきちんと譜面をこなしたオケの健闘は讃えられるべきなのだろうが。そのへんの問題は、個々のオケの技量というよりも、最初に書いた「根源的疑問」の範疇だろう。正直なところ、とんでもなくゴージャスで不思議で刺激に満ちた1時間半を、全く飽きることなく楽しみつつ、やはり僕はオーケストラの音程・音色・イントネーションに「オーネット性」がまるでないことに対する(それがオーネットの希望であろうとも、だ)違和感を感じずにはいられなかったのだ。

とは言いつつ、オーネットがアルトをくわえてぷっと吹いただけで、場のすべてがオーネット色に染まり、こちらの頬もだらしなくゆるんでしまうのだから困ったものだ。別に太い音でもなく、むしろ女性的と言える優しさを内包したオーネットのアルトは、またしても圧倒的にオケやバンドに対して「メタレベル」に立ってしまったのだった。彼の「ハーモロディクス」コンセプトは、演奏のさまざまなところに中心点があり、聴き手が視点(いや「聴覚の中心点」というべきか)をずらすことによって「違う絵」が出現する、という主張を含んだものなのだろうが、他ならぬオーネット自身のカリスマ性によって、そのコンセプト自体が無効になってしまう……というのは、逆説でもなんでもない真実である。だからこそオーネットは「ジャズ」の巨人なのであり、われわれはそのためにオーネットの音楽をとことん愛してしまうのだが。

この日の圧巻は、オケのオスティナート的な伴奏に乗って、プライム・タイムの面々が一人ずつソロを回すシーンの直後だった。ソロイストとしての魅力があまりない彼らのソロが続くこのシーンは、全体の中での唯一の「だれ場」だったのだが、最後にオーネットがアルト・ソロを始めた瞬間に、場は一挙に緊張し、演奏者と聴衆全員の集中力がオーネット一人に向かったのだ! アルトの後、オーネットはトランペットとバイオリンでのソロを取った。左手にボウを持ったバイオリン・ソロもまた、アルトとは異質のテンションをはらんだすばらしいものだった。その後で指揮者のプラットも、オーネットのバイオリンを借りてフリー・ソロを弾いたのだが、これはやはり「フリーの年期が違います」としか言いようがない。おそらくはより「格調高い」演奏になるだろうアコースティック・グループではなく、ぺけぺけした音のギターに怪しげなタブラ(かつてマイルス・バンドで超怪しげなタブラを叩いていたバダル・ロイだ!)を含むプライム・タイムをいけしゃあしゃあと連れてくるところも含めて、まったくオーネットはとんでもない、実に困ったおっさんである。だからいいんだよなあ、ほんと。

演奏が終わったあと、鳴り止まぬ拍手の中で、オーネットはオーケストラの全員を巡って、満面に笑みをたたえつつ握手を交わしていた。そのパフォーマンスが何のいやみもなく決まってしまうところが、実になんともオーネットなのだ。

結論:とにかくこれは「豪華絢爛・世紀のオーネット祭り」だったのだ。これを体験しなかったオーネット・ファンは後悔すべし。わたくし、末代までの自慢にいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?