ジャズギター・アルバムのライナーノーツ(4)『アンセム/ラルフ・タウナー』

以前書いたCDのライナーノーツを少しずつアップします。最初はギター関係のライナーをいくつか公開してみます。今回はラルフ・タウナー『アンセム』のライナーノーツです。2002年に書いたものです。

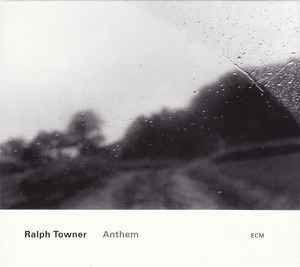

アンセム/ラルフ・タウナー

これはラルフ・タウナーにとって、ECMからの20枚目のリーダー作。1940年3月1日生まれのタウナーは、このアルバムの録音中に60歳の誕生日を迎え、しかも今年2001年は、タウナーがECMからデビューして30年目に当たる年なのだ。

こうしたさまざまな記念すべき数字に祝福された本作『アンセム』は、しかしいかにもアニヴァーサリーめいたにぎにぎしい作品ではまるでない。ギター一本(曲によってガット・ギターと12弦ギターを使い分けてはいるが)だけの完全ソロ作品であり、スコット・ラファロの「グロリアス・ステップ」、チャールズ・ミンガスの「グッドバイ、ポークパイ・ハット」以外はすべてタウナーのオリジナルという地味なつくりは、求心的で静謐な音楽をひたすら追究してきたタウナーのキャリアの節目にふさわしいものだ、と言えるだろう。

アメリカ西海岸北部のワシントン州に生まれ、すぐ南のオレゴン州で育ったタウナーは、小さいころからピアノを独学で弾き、7歳にしてトランペットを習い始めて、地元のディキシー・バンドやポルカ・バンドで演奏していたという。驚くべきことに、タウナーがギターを始めたのは23歳のとき、オレゴン大学でクラシック音楽の作曲法を学び始めてからのことなのだ。最初はピアノを弾いていてクラシックの作曲法を学び、かなりの年齢になってからギターを習得した、という点で、タウナーのキャリアはやはりECMで特異な作品を数多くリリースしているブラジルのギタリスト、エグベルト・ジスモンチと共通している。「北」と「南」の違い、と言うべきテイストの差異はあるものの、アコースティック・ギターによるソロ演奏を得意とし、静けさの中に狂気が内包されているような不思議な味わいの音楽を創造する、という点でもこの二人の個性は似通っているが、レーベルが立ち上がって早々の時期に、そうしたユニークなミュージシャンをめざとく見つけて、それぞれまったく個性的な、それでいて「ECM的」としか言いようのない共通性を色濃く感じさせるラインナップを揃えてしまったECMのオーナー、マンフレート・アイヒャーの慧眼には、今さらながら驚嘆してしまう。

タウナーがアイヒャーと出会ったのは71 年(タウナー本人は69 年だと記憶しているようだが、どちらが正しいかは不明)、ニューヨークでのこと。大学卒業後ギターの勉強のためにウィーンに留学し、68年からニューヨークでプロとしての活動を始めていたタウナーのソロ演奏を、アイヒャーはウェストサイドの教会で初めて聴いて強く魅了された。そしてECM における初リーダー作『トリオ/ソロ』が同年にリリースされ、ソロ・アーティストとして、またグループ「オレゴン」の中心メンバーとしてのタウナーとアイヒャー=ECMとの実り多い関係がスタートしたのだった。

稲岡邦彌『ECMの真実』(河出書房新社)の中に、タウナーが初のレコーディングとその後のECMとの関わりについて発言している箇所がある。引用してみよう。

「この二日半にわたるレコーディングは結果的とてもうまくいき、そのとき生まれた上質のサウンドは当時も現在もECM のトレードマークになっている。マンフレートはその後も当時としては考えられないようなやり方でミュージシャンを集め、ソロや小さなアンサンブルでレコーディングを続けた。こうした試みが変革をもたらし、それまでにない楽器編成によるコンサートの可能性が開けた。彼の求める明晰さ、空間やサウンドの質は、僕の音楽に大きな大きな影響を与えた。ECMのようなやり方で自分の音楽を記録できるのは、まったくもって音楽家冥利に尽きる」

ちなみにタウナーにとって、ギターだけによる完全ソロ作は、79 年録音のライヴ盤『ソロ・コンサート』、96年録音の『ANA』があり、これは3枚目のギター・ソロ作品ということになる。今回のプレス・リリースの中で、タウナーはギター一本でメロディ・コード・リズムなどのさまざまな要素を一度に演奏することについて、それを「キッチンで4つの料理を同時に作っているようなもの」だと述べているが、そのアナロジーに従えば、タウナーはすべての料理を完璧に仕上げることのできる名シェフだ、と言えるはず。ひとつの料理にかまけて他の料理を焦げ付かせたり茹ですぎたり冷ましてしまったりせず、すべてを手際よく、その上きわめて美味で美しく完成させ、しかもコース全体が醸し出すハーモニーのすばらしさは比類ないものなのだから、われわれ「タウナー・レストラン」のお客たちはひたすらうっとりするしかない。

ではそのすばらしい料理の数々を、じっくりと賞味していくことにしよう。

*

オープナーの「ソリタリー・ウーマン」は、12弦ギターによる演奏。複弦6コースからなり、高音部の1,2コースは同じ音程の弦が2本、3,4,5,6コースには1オクターブの音程差を持った弦が2本張られている12弦ギターは、コーラス・エフェクトのようなしゃらしゃらしたサウンドを活かしてコード演奏に使われることが多く、タウナーのようにソロ楽器として使われることはむしろ例外的だ、と言っていい。陰鬱なマイナーの曲想、ドローン的に持続して響く低音、そして「孤独な女」というタイトルから、聴き手はどうしてもオーネット・コールマンの名曲「ロンリー・ウーマン」を想起せざるを得ないはず。さらにはホレス・シルヴァーにも「ロンリー・ウーマン」というマイナーの曲があり、パット・メセニーがECMから出したアルバム『リジョイシング』のオープナーとしてその曲を(やはりアコースティック・ギターで!)採り上げていることを考えると、タウナーはそれらを踏まえて冒頭にこの曲を持ってきたのでは、と勘ぐりたくもなる。

2曲目「アンセム」から13曲目の「クロウラー」まではガット・ギターによる演奏だ。「アンセム」はまるでバロック期のリュート曲のような、素朴で美しい旋律をもったタウナーのオリジナル。スローなテンポで、夜の街を彷徨するような不安感が漂う「ホーンテッド」、速いフレーズをニュアンス豊かに弾ききる見事なフィンガリングが堪能できる「ザ・リュートメイカー」、「ラ・レ、シ・ミ」というパターンの反復の上に美しい旋律を紡ぐバラード「シモーヌ」とオリジナル曲が続き、6曲目はスコット・ラファロの名曲「グロリアス・ステップ」だ。タウナーは79年にオレゴンの『ムーン・アンド・マインド』(Vanguard)でこの曲を採り上げているが、そのときはベースのラルフ・ムーアとのデュオでの演奏だった。タウナーはビル・エヴァンスの音楽を敬愛し、彼のレパートリーを数多く演奏しているギタリストだが(「ナルディス」「ワルツ・フォー・デビー」「リ・パースン・アイ・ニュー」など)、ここでの演奏も、エヴァンス・トリオのオリジナル演奏(『サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』)を踏まえつつ、ギターならではの美しさを採り入れた、実にチャーミングで愛情あふれるものだ。

7曲目から10曲目までは、「フォー・コメッツ」というタイトルのついた組曲。1分程度の短いトラックが4つ並んでいる。ここでの特徴は、そのすべてが単音によるラインで形成され、和音はいっさい付いていない、ということ。シンプルだが、忘れがたい印象を残す一群だ。

「ラフィッシュ」(奔放な・野卑な、といった意味)は、リズミックでファンキーな要素もちょっぴり感じられる、ウェザー・リポートが演奏しそうな雰囲気の曲だ。恐ろしくテクニカルなパッセージがさりげなくちらりと出てくるあたりも聴き逃せない。リリカルなワルツ・ナンバー「ヴェリー・レイト」(このタイトルは明らかにビル・エヴァンスの「ヴェリー・アーリー」を意識したもの)をはさんで、13トラック目の「ザ・プロウラー」は、いわゆる「ジャズっぽい」ブルージーな雰囲気をたたえた曲。

14〜16トラックを占める「スリー・コメンツ」は、12弦ギターによる演奏。さきほどの「フォー・コメッツ」に対応する短い断片を集めた組曲だが、12 弦ギターのメタリックな音色をハーモニクスを多用することでさらに強調し、ミニマル・ミュージック的とも言える反復を使って、より複雑で幻想的なサウンドを聴かせている。

そして最後はチャールズ・ミンガスの「グッドバイ、ポークパイ・ハット」。タウナーはこの曲をゲイリー・バートン(ヴァイブ)とのデュオ作『マッチブック』(ECM)でも採り上げていた。そのときと同じく、ここでは12弦ギターを使用している。

(March,2001 村井康司)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?