画家デューラーと、リュートの深いつながり

ルネサンス時代の画家たちによる、スケッチに現れた様々なリュートを取り上げた以前の記事で、アルブレヒト・デューラー(1471~1528)の見事なスケッチをご覧いただきました。

今回は、その楽器の部分を拡大して上に挙げてあります。

それにしても、デューラーの描くリュートは、なぜこんなにも精巧なのでしょうか。

その疑問を解く鍵が、おそらくは彼の創作環境そのものにあった、というのが今回のメインの話題になります。

せっかくですから、この画家をもっと身近に感じていただくために、デューラーの自画像をご紹介しましょう。

↑ マドリード、プラド美術館所蔵の自画像。

上のリュートのデッサンから7年後の作です。おなじみ「A・D」のイニシャル、見つけられましたか?

デューラー以前は、画家が自分の姿を群像の中にさりげなく入れることはあっても、自分が主題そものになるという絵を描くことはありませんでした。

なので「自画像」というジャンルは実質、デューラーとともに始まった、と言っても良いくらいです。

ちなみに、老境に入ったレオナルド・ダ・ヴィンチの有名な自画像は、デューラーよりも時期的にはずっと後のもの。さらに、レンブラントやゴッホなど、自画像が代表作の一つとして数えられる画家が登場してくるのは、さらに後のことです。こう考えると、デューラーの先駆性は認めざるを得ませんね。

これらの自画像に、画家としての「近代的自我の目覚め」が読み取れるという意見も、根強くあります。

↑ ミュンヘンの美術館(アルテ・ピナコテーク)所蔵の自画像。

プラドにある自画像から2年後の作。ここでデューラーは、自らの姿をキリストに重ね合わせているようです。何となく前作でもそんな感じがします。

「画家本人が、キリストの姿として自分を描くのは不遜だ!」

という意見が、これを描いた当時からひょっとしてあったかもしれません。

しかし逆に、こうも考えられるのではないでしょうか。

デューラーは、「理想化された」キリスト像を自らに重ねることで、敬虔なキリスト教信者であることを示すつもりだったと。

自画像の話題はこの辺にしておくとしまして、ではデューラーがモデルとしたリュートもまた、「理想化された」楽器だったのでしょうか?

ある意味、そうです。

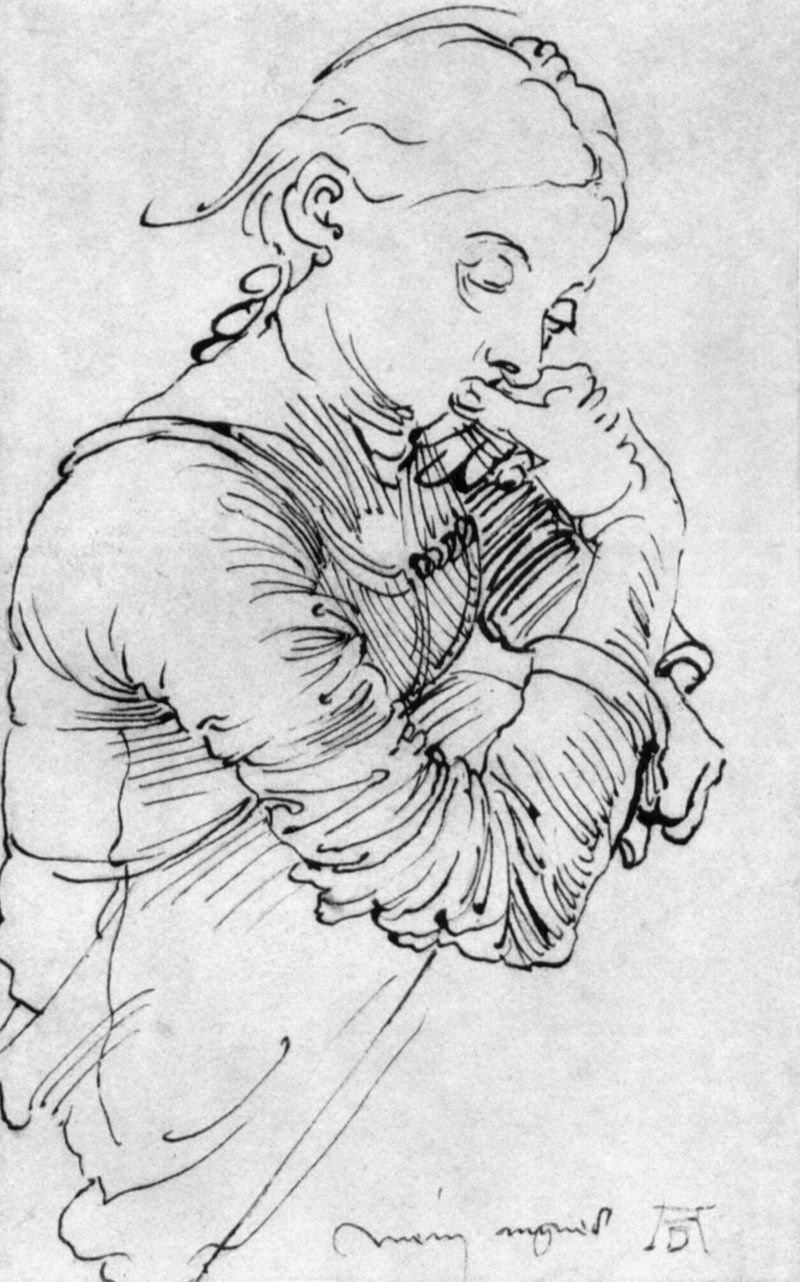

いよいよ本題となりますが、こちらのスケッチを、ご覧ください。

デューラー23歳のときの結婚相手、アグネス・フライ(Agnes Frey)を描いたものです。実はこの結婚は、デューラーが本拠地ニュルンベルクを留守にしているときに(偶然にも、私の住んでいるバーゼルに長期滞在していたときのことだったようですが)、勝手に進められたものだったとのこと。

このアグネスの父親が、ハンス・フライ(Hans Frey)といって、ニュルンべルクでは有名な銅細工職人でした。なるほど、彼女との結婚後デューラーが銅版画の創作に精を出し、この妻が販売・流通のためにアシスタントの仕事を務めていた形跡があるのも納得です。

デューラーの家族関係については、18世紀後半におけるリュートの歴史の記事のはじめにご紹介した、18世紀のリュート奏者エルンスト・ゴットリープ・バロンがその著作の中で、興味深いことを書いています。

バロンによれば、デューラーの結婚相手アンナの父は、リュート製作家として高名な、ハンス・フライであったというのです。

確かに、16世紀にはハンス・フライという名の製作家がいました。しかもその楽器は、ヨーロッパ中でも最高の名器とされ、次の世紀に入ってからも、既に「オールド」となっていたハンス・フライの楽器を、上流階級の人々がこぞって求めたほどでした。現在残っている彼の楽器はほんの僅かで、しかも当初のオリジナルではなく、改造を経ているものばかりです。

↑ ごれはバロック時代のリュートの記事で紹介したもの。ルネサンス時代のモデルから、弦が増やせるように改造を経た楽器で、実際にこの楽器を分解すると、中にハンス・フライと名が記されたラベルがあるのが確認できました。

しかし、残念ながらバロンの記述は完全に誤りであることが今では証明されています。リュート製作家のハンス・フライはアグネスの父とは別人で、ニュルンベルクではなくボローニャに工房を構えていました。

ただし、明らかにハンス・フライはドイツ系に由来する名前です。しかも活動時期から判断する限り、むしろアグネスに近い世代だと思われ、フライという姓が、ニュルンベルク一帯の職人の家系によくみられることから、銅細工職人ハンス・フライの、同名の息子であるという可能性を指摘する人もいます。

画家のクラナッハが、2代にわたって同じ名前を持ったことが思いだされるように、画家をはじめとして職人の家系には、親子同名という例が多く見られました。

リュート製作家のハンス・フライがデューラーの義弟または義兄であったかの真偽はともかくとして、ドイツ出身のリュート製作家が、イタリアに出て活動していた(注:16世紀時点では、まだドイツもイタリアも、単一の国として存在していませんが、便宜上こう書きます)いうことに、実は重要な意味があります。

むしろ16世紀のイタリアにおいては、イタリアの生まれの製作家による楽器よりも、特に南ドイツからやってきた楽器職人たちの楽器が、より現地で重宝された形跡さえあるのです。ハンス・フライは、その職人集団の中の一人というわけです。

したがってデューラーは、当時最高のリュート製作家たちを輩出した環境の中で創作活動をしていました。またデューラーの没後になるものの、ニュルンベルクでは、重要なリュートのための曲集が何冊か出版されたことにも、ここで触れておきたいと思います。

デューラーのデッサンから、リュートに関係するものをもう一枚、ご紹介します。

↑ リュート奏者、フェリックス・フンガースベルク(Felix Hungersberg)を描いたもので、上半身を描いた、別のデッサンもあります。

その両方とも、楽器は描かれていません。人名は大文字でしかも古い綴り(現代ドイツ語の正書法ならここでのvはuに、pはbとなるはず)になっています。

この全身像で注目していただきたいのは、右横に書かれたメモ書き。

その部分だけ、拡大してみます。

das sind dÿ pesten felix adolf somario (またはsamario・・筆記体のaとoの判別は困難)、とあります。

これまた500年ほど前の古い綴りになっています。

これも現代ドイツ語では、das sind die besten となるところで、その意味するところは「この人たちが特に優れている」で、以下3人のリュート奏者の名を挙げています。おそらくこれら3人はみなデューラーが実際に会い、その演奏にも接した、当時を代表する腕利きリュート奏者の面々だったのでしょう。

フェリックスはもちろん絵のモデル(なので序列が一番上でもおかしくありません)となった人物、2番目のアードルフとは、その作品がまとまってウィーンの図書館にある手稿譜にあることが確認されている、アードルフ・ブリンタマー(Adolf Blindhamer)であろうと思われます。

問題は最後のゾマリオまたはザマリオでして、これが何者なのか、諸説があります。これが15世紀末から16世紀初頭にかけてイタリアで活躍したリュート奏者ジャン・マリア(Gian Maria)ではないか、という説を唱えたのが、バーゼルのスコラにおける私の師の一人、クロフォード・ヤング氏です。

このジャン・マリアは、当時の資料によるとGiudeo(ユダヤの)・Ebreo(ヘブライの)・Alemano(ドイツの)といった通名を持ち、おそらくドイツから来たユダヤ系奏者だったと思われます。しかも彼のリュートのための作品が、「最古の活版印刷楽譜」の記事でご紹介したオッタヴィアーノ・ペトルッチによって、出版・販売されたことが確認されているのです。

ところが、肝心のそのジャン・マリアの作品集は、失われてしまいました。

でも私は、いつかどこかで見つかるのではないかと、淡い期待を抱いています!

しかもヴェネツィアといえば、デューラーが2度に渡って訪問し、いわゆるヴェネツィア派の大家たちの作品を中心に、絵画技法を学んだ場所です。彼の2度目の訪問期間と、ジャン・マリアのヴェネツィアでの楽譜の出版時期が非常に近いことから、あるいは2人がもしかしてそこで会っていたかもしれないと思うと・・

たった1枚のスケッチのメモ書きから、こうして想像はますます膨らんでいきます。

↑ 以前にも紹介した、ジョヴァンニ・ベッリーニによる、リュートが2台も描かれている祭壇画の一部分。

ベッリーニをデューラーは高く評価し、実際に手紙の中で、

「極めて高齢ながら、当地で唯一にして最高の画家」と書いたくらいです。デューラーが現地を訪問して、まず手本とした絵画の代表が、その当時リュートをもっとも美しく描いたベッリーニだった、ということも面白いですね。

さて、こうして振り返ってみると、デューラーという画家は幸運にも、

「その当時最高のリュート造りの職人」(たぶん)

「その当時最高のリュート奏者・作曲家たち数名」

「その当時最高に、リュートを美しく描いた絵画の巨匠」

のそれぞれと、極めて近い関係にあったということです。

なんと羨ましいことでしょうか!人生の多くを旅に費やした、デューラーならではといえるかもしれません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?