最古の活版印刷楽譜『オデカトン』

みなさんは「ルネサンスの三大発明」を、その昔歴史の授業で学ばれたことがあるでしょうか?

答えは、火薬・羅針盤・活版印刷。

今回はその中で、活版印刷と音楽というトピックを取り上げます。

そして最後に、私がちょうど今関わっているプロジェクトにも触れたいと思います。

まず、活版印刷機を発明したのは誰かといえば、おそらくみなさんもよくご存知でしょう。ヨハネス・グーテンベルク(1400頃~1468)です。

↑ グーテンベルクの肖像(16世紀の銅版画)。

ライン川沿いの町、マインツに拠点を置いた、グーテンベルクによる活版印刷術の発明によって、それまでの写本中心だったヨーロッパ世界に、聖書をはじめとした書物が、印刷された「本」の形になって現れたのです。

しかもそれらはまたたく間に、一般庶民をも含めた、幅広い層に行きわたるようになりました。

↑ グーテンベルクの活版印刷機(レプリカ)。

活版印刷機の登場によって、いわば「知の体系が一変」しました。一連の宗教改革運動も、グーテンベルクにはじまる印刷物の存在なしにはありえなかったと言われます。

ヨーロッパ音楽の歴史に目を向けてみると、活版印刷による楽譜の出版ということが、当然のことながら、エポックメイキングな出来事となるわけです。

しかし、グレゴリオ聖歌のような単旋律の音楽は別として、ポリフォニー音楽の分野で印刷楽譜が出回るようになるまでには、意外と時間がかかりました。

それを実現させたのは、グーテンベルクのお膝元からは程遠いイタリアの地で、しかも彼が没した頃には、まだ幼年だった一人の野心的な人物によってです。

その人物こそ、オッタヴィアーノ・ペトルッチ(1466~1539)。世界最大の楽譜サイトであるIMSLPは、彼に敬意を払って「ペトルッチ楽譜ライブラリー」を名乗っているのですが、あまりにもこちらの存在が当たり前になって、肝心のご本家の方は影が薄くなってきた気がします。

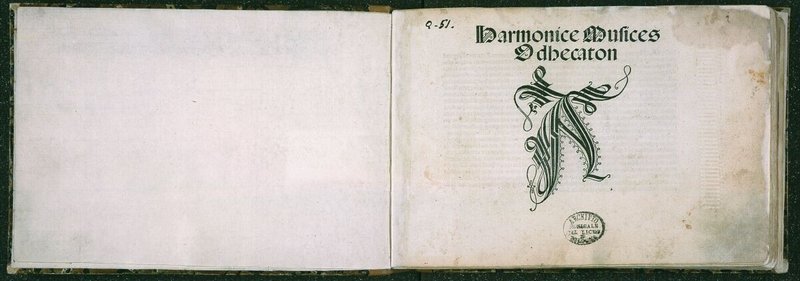

さて、ペトルッチが出身地のフォッソンブローネから大都市ヴェネツィアに出てきて、初めて出版した活版印刷による曲集、それが『Harmonice Musices Odhecaton A』です。

現代では、副題のみの『オデカトン』が通称になっています。

↑ 『オデカトン』の初版(ボローニャの音楽博物館所蔵)。大文字のAは大きな飾り文字になっています。ペトルッチはこれに続いて、同じような編集方針による曲を集めた、『Canti B』『Canti C』(Cantiは「歌曲集」の意)を立て続けに出版します。第1作に「A」とつけてたところからして、初めから続き物を出すつもりだったのでしょう。実際、これらの曲集はどれも成功を収めました。続き物を買いたいという心理を、うまく利用していますね。

しかもペトルッチは、ヴェネツィア領内での楽譜印刷の独占権を獲得、なんとそれを20年以上に渡り保持しました。実に商魂巧みです。

↑ 『オデカトン』初版の序文です。私が赤で囲んだ部分が、年号になります。「anno.MDI.」すなわち1501年がこの記念すべき曲集の印刷された年。

ひょっとすると、周りにこれといった競争相手がいないのをいいことに、16世紀最初の年を狙ったのかもしれません。

そう思えるほど、この『オデカトン』の出版は、かなり周到に準備された様子がうかがえ、フランドル地方出身の作曲家たちの音楽を中心に、イタリアでも人気だった「売れそうな曲」を、これでもかというほど、たくさん収録しています。

↑ 『オデカトン』初版の目次です。『オデカトン』とは、ギリシャ語の「100の歌」の音訳なのですが、実際は96曲しか収録されていません。まあ、このくらいは誤差の範囲?

↑ 記念すべき、第一曲目の譜面です。デ・オルトという今ではあまり知られていない作曲家による『アヴェ・マリア』。全部で4つのパートが、同時に歌われて進んでいく曲です。

↑ これは計5パートからなる曲。右ページ下に「テノール」と書かれたパートが2つもあります。盛期ルネサンス音楽では、「テノール」という言葉の意味が今とはだいぶ違うので、少しだけ注意が必要です。

ペトルッチの印刷物は、概してとても綺麗な刷り上がりです。それでも上に挙げたページのように、うっかり左上にあるべきタイトルの頭文字のロゴを刷り忘れるといったこともあります。こうしたことが起こった理由は、譜線・音符・文字を、それぞれ別刷りにしていたためです。

2度刷りあるいは3度刷りがペトルッチの基本で、彼に続く楽譜出版者たちは、作業の簡略化を狙って1度刷りになったものの、かえって見栄えとしては劣るものになりました。

それだけ、ペトルッチの印刷楽譜というのは、草分けでいて、なおかつ完成度が高い!と言えるわけですね。

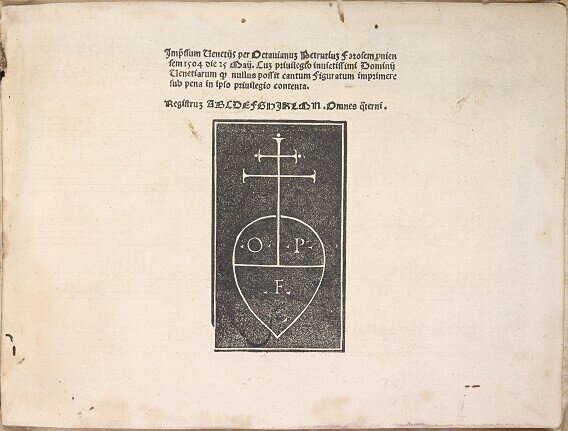

↑ これは『オデカトン』が1504年に再版された際の最終ページにある、ペトルッチの紋章。OとPは彼の名前を、Fは出身地を表しています。この紋章自体がひょっとして、リュートの形を抽象化したものではないでしょうか?

実は、来たる日曜日(2021年3月28日)に、『オデカトン』に含まれる音楽をとりあげたプログラムで演奏会を行います。私、坂本龍右も出演しています!

本来は観客を入れて行う予定だったのが、コロナの影響で2公演ともに、無観客でライヴでのオンライン配信(無料で視聴が可能!)が決定しました。ヨーロッパではこの日から夏時間になるので、日本との時差は7時間。したがって1公演目は日本時間で28日深夜24時(=29日午前0時)開始、2公演目が同じく深夜26時(=29日午前2時)開始となります。

ちょっと遅い時間帯になりますけども、単独の演奏会で『オデカトン』が特集されることは、ヨーロッパでもめったにないので、是非お時間があれば、ご覧いただければ嬉しいです。

ライヴの配信告知は、こちらから。

プログラム解説はこちらから(ドイツ語です)。

↑ 「奏楽の天使」の記事でもとりあげた、ジョヴァンニ・ベッリーニの絵画。上の解説でも、この絵を取り上げてもらいました。というのも、『オデカトン』に含まれる曲の多くは、まさにこの絵が描かれた時代に、しかも絵がある場所のすぐ近くでも鳴り響いていたものなのです。そこで、今回の公演ではちょっとした工夫を・・

具体的には、異なる奏法を持つリュートを2台、曲に応じて持ち替えて演奏します。

↑ 左が、鳥の羽のピックを使うプレクトラム・リュート、右が指頭弾きのリュートで、より一般には「ルネサンス・リュート」と呼ばれているタイプの楽器です。ベッリーニの絵画ではおそらく、この両方が描かれているだろうということを、既に書きました。

ですからちょうど『オデカトン』の出版時期は、リュートの奏法の転換期にあたり、ピック弾きと指頭弾きの両方が、拮抗あるいは当たり前に並存していた時代になるわけです。さらに私が弾く楽器はもう一つあります。

↑ 一番手前の楽器がそれで、これはヴィオラ・ダ・アルコという、弓を使って弾く楽器。ヴィオラ・ダ・ガンバの直接の先祖にあたり、また歴史的にはリュートとも非常につながりの深い楽器になります。

上の2台も形が違いますが、同じくヴィオラ・ダ・アルコで、他の出演者たちと一緒に、この楽器によるトリオの編成で、『オデカトン』の中の曲を2つばかり演奏します。これは、かなりレア!

楽器たちの下にあるのは、今回使用する楽譜。

私たちは現代の五線譜ではなくて、ペトルッチによる初版譜のレプリカを、そのまま読んで演奏します。

「そんなことができるの?」と、お思いの方がおられるでしょう。

それが、できるのです! 根気強く、時間をかければ・・

それができたとき、

「ルネサンス音楽は楽しい!」と、心から思える瞬間が訪れるのです。

私などはまさに、その世界にのめり込んでしまった人間です。

今回の記事では、私がリアルタイムでどんな活動をしているかを、みなさんにお伝えしたかったので、このような流れにさせていただきました。

それではまた次のトピックで!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?