私の尊敬する人、グスタフ・レオンハルト

「あなたが尊敬する人は?」と聞かれて、

既にこちらの記事でご紹介した俳優チャールズ・チャップリン(1889~1977)と落語家の桂米朝(1925~2015)に続いて、鍵盤楽器奏者グスタフ・レオンハルト(1928~2012)の名前を挙げます。

この3人の存在は、自分の生き方や基本的なものの考え方に影響を与えたという意味で別格といえます。とりわけレオンハルトは、結果として私自身が身を投じることとなる古楽演奏の分野のパイオニアであり、しかも間近でその演奏に接したという経験を持つだけに、今なお、とてつもなく大きな存在です。

だいたいレオンハルトが既に故人であるという印象が薄いのですが、それとは裏腹に、来週で没してちょうど10年となります。

折しも今週のNHK-FMの「古楽の楽しみ」で、計5回にわたってレオンハルトが取り上げられるということで、いてもたってもいられなくなり、この話題を取り上げることにしました。

オランダ出身のレオンハルトは、スイスのバーゼル・スコラ・カントルムでチェンバロを学び(つまり自分にとっても大学の先輩!)、ウィーン音大での短い教授生活を経て、以後はアムステルダムを拠点に据えました。

当地の音楽院で長年後進の指導にあたりつつ、世界的に演奏活動を繰り広げ、晩年まで教会オルガニストも務めていました。

レオンハルトの事績については、とにかく書き出すときりがありません。

私は小学生の頃から、レオンハルトの演奏音源をライヴのものも含めて聴き漁り、新譜が出ればなけなしの小遣いをはたいてでもすぐに買いに行くというくらい、当時の年齢にしては相当コアなファンでした。

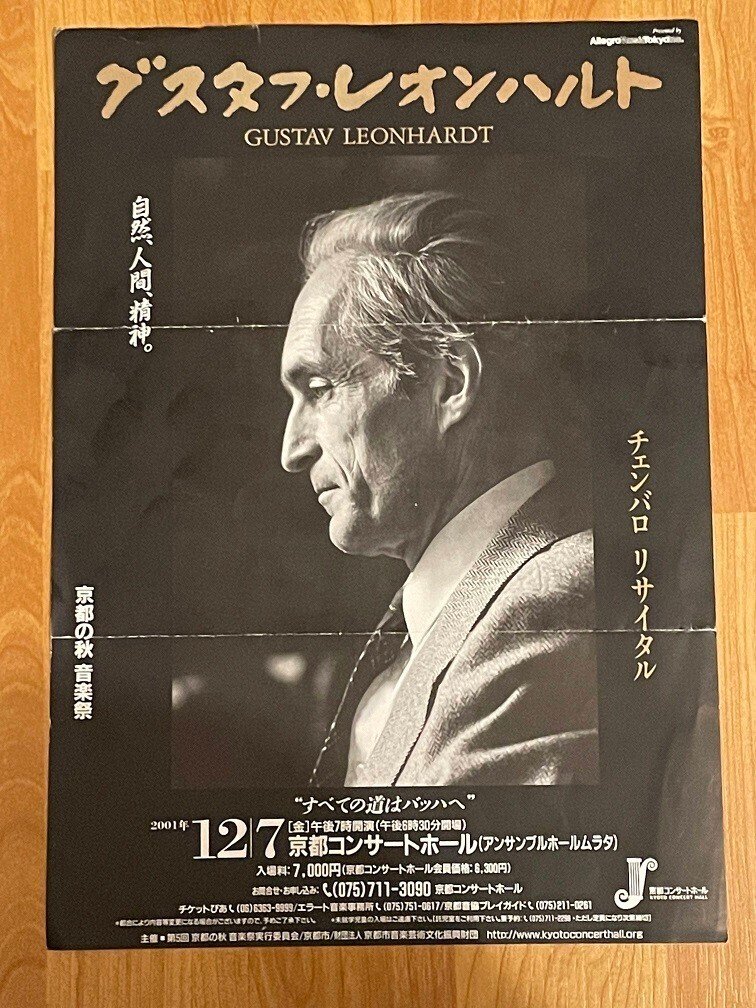

その極みともいうべきが、高校3年の冬、しかもセンター試験を一か月後に控えた時期に、「ここで見に行かねば一生後悔する!」と思い、決して安くはないレオンハルトの来日公演のチケットを手に入れて、リサイタルに足を運んだことです。

そのときの京都公演のチラシとプログラムは、20年以上たった今も、こうして大切に保管しています。

プログラムの最初に演奏されたのは、17世紀中頃のフランスの作曲家、ルイ・クープランの作品でした。レオンハルトはキャリア初期から最晩年に至るまで、この作曲家の音楽に格別な思い入れを持っていたようで、このときもホ短調のプレリュードでリサイタルが幕を開けてから、私はその一挙手一投足に釘付けでした。

今だから告白しますけども、レオンハルトの演奏するルイ・クープランに衝撃を受けて、一度は本気でチェンバロ奏者になることを志したくらいなのです。その夢を実現できなかったことについては、いささか後悔の念がなくもありません・・

プログラム最後のセクションはバッハの作品が中心で、とりわけ、この時はじめて聞いたファンタジアは、とても70歳を超えた人の演奏とは思えない、若さに溢れた溌剌としたものでした。

リサイタル終演後、楽屋口に並んでサインをもらいに行きました。

「実物」のレオンハルトは、舞台越しに見るよりも大柄な印象でした。

寡黙で近寄りがたい人というイメージが強くて、さすがにこちらから言葉をかけるのは緊張しましたが、ルイ・クープランの音楽について自分の率直な思いを述べました。

それに対して、ご本人から自分にかけられた思いもかけぬ言葉は、今なお強烈に印象に残っています。

↑ その2年後にアルファ(α)レーベルからリリースされた、フレスコバルディとルイ・クープランの作品を集めたアルバム。京都で演奏された作品も収録されていました。聴けば聴くほどに味わい深い演奏です。

いったい、これまで何度聴いたことでしょうか。

実はこの頃よりレオンハルトは健康を害し、一部の筋からは再起困難かという声も聞かれるほどでした。しかし、彼は不死鳥のごとく蘇りました。

来日公演の次にレオンハルトの実演に接したのは、私がスイスに留学してから2年目、ブルージュ古楽祭でのリサイタル。結果的に没するまであと1年半といういわば最晩年といえる時期であったものの、実に強烈な印象を我々に残してくれました。

↑ 2010年、ブルージュ古楽祭におけるレオンハルトの演奏風景。

このとき私は3階席で食い入るように見守っていました。

とにかくアンコールに至るまで、圧倒的な存在感と集中力。

それはそれは、感動的なステージでした。

この手の感動というものは、いくら筆を尽くしたところで、うまく表現できるものではありません。

少なくとも、ソロの演奏会ではこれを超える感動を得たものに出会えていないというのが、正直なところです。

数日後、同じ音楽祭で別団体の演奏会を聞くべく、教会の入り口に並んでいると、私たちの真後ろにレオンハルトご本人がいました。

当の音楽祭のレジデント・アーティストでもあり、ここまでの人なら裏口から「顔パス」入場することなどわけないと思われるのに、ちゃんと列に並んでチケットを見せて、一聴衆として演奏会に参加するのが、やけに微笑ましく思えました。

舞台上で見せる「すごい人」オーラとは真逆に、実は意外とこうした場所ではシャイな人であるという話を、近い人からあとになって聞きました。

最晩年のレオンハルトは、まさに孤高の存在という表現がぴったりでした。

2011年の12月にパリでチェンバロのリサイタルを行い、その演奏終了後に引退を宣言、そのわずか1か月後に亡くなるという、演奏家として鮮やかすぎる幕引きでした。

しかも家族には、自分の手書きの譜面を全て焼却するように言い残したそうです。

私がレオンハルトを心から尊敬するのは、古楽のパイオニアとしての功績だけでなく、ステージでの立ち振る舞い方を含めた、演奏家としての生き方にも大いに拠っています。

戦後の古楽演奏の推進役として彼と共に切磋琢磨した、フランス・ブリュッヘン(1934~2014)や、ニコラウス・アーノンクール(1929~2016)が、その後半生を専ら指揮者としての活動に費やしたことに比べると、レオンハルトはあくまでも鍵盤奏者であることに軸足を置きました。

そして、周囲がいかに自分の名前を持ち上げようとも、基本的に商業主義的なことには見向きもしない、という姿勢もなかなか真似できることではありません。何より高齢になってもあれだけの演奏クオリティを維持しつつ、まさに命の尽きる直前まで奏者として現役だったということが、最高に格好いいと思います。

レオンハルトはアムステルダムの運河に面して建つ古い家に住み、古い楽器はもちろん、古い家具や調度品に囲まれて、貴族の暮らしをしていました。

「レオンハルトの家」そのものが貴重な文化遺産であり、アムステルダム市民ならば、別に音楽関係者でなくてもその場所は知っているようでした。

その自宅で収録された、オランダの放送局による貴重な映像です。

ここでも、ルイ・クープランの作品を見事な解釈で披露しています。

さて、私はベルギーでの忘れがたいリサイタルから一年後にアムステルダムを訪問中、教会からの帰り道でたまたま運河にかかる橋を渡っていました。

そして何の気なしに、運河に立ち並ぶ古い家並みに目をやったのです。

するとお洒落なコートに身をつつんだレオンハルトが、まさに自宅の鍵を開けて中に入っていくのが見えました!

これが、自分が「生で」見た最後のレオンハルトでした。

そこから半年して亡くなったからです。

別に、自分は自宅の場所を正確には知らなかったのに、あれはまさに奇跡ともいえるタイミングでした。

偶然見えた後ろ姿がまた、格好良かったです。

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

・・随分切り詰めて書いたつもりなのに、結構な量になってしまいました。でもまあ誰しも、「推し」の人物について書こうとすると、ついつい筆が走ってしまいますよね。

というわけで、レオンハルトについて私と語りたい方、大歓迎です!

まだこの希代の音楽家をご存知ないという方は、

是非今週の「古楽の楽しみ」をお聴きになってみて下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?