リュートってどんな楽器?【2】奏楽の天使

天使が弾いている楽器、リュート。しばしばこんな風に紹介されます。

上の、ロッソ・フィオレンティーノによる天使の絵は、複製品がたくさん作られたり、あるいはポストカードなどにもなっていたりして、比較的馴染み深いものです。

ルネサンスの聖地、フィレンツェのウフィッツィ美術館に行けば、この絵を見ることができます。ただし、あまりにさりげなく飾られているので、有名絵画にばかり気をとられていると、うっかり見逃してしまいますからご注意!

たしかにルネサンス絵画では、奏楽の天使がリュートを持っている場面に、よく出くわします。バチカンの美術館が所蔵する、メロッツォ・ダ・フォルリのこの絵もまた有名です。かつて教会の壁を飾っていたフレスコ画の一部が、切り取られて残ったものです。

フレスコ画特有の質感と、何より色づかいが素晴らしいですね!絵を見ると、その場で音が鳴り出すような錯覚に陥るのは、私だけでしょうか。

教会の祭壇画の中で、天使が対になって楽器を弾くという構図も、この時代の定番です。

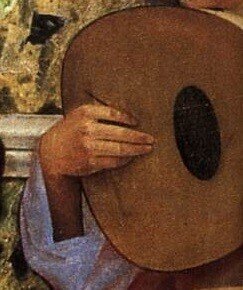

こちらの絵では、羽つきの天使が、向かい合ってリュートと縦笛を演奏しています。リュートのほうを拡大してみましょう。

なんと無垢な表情でしょうか。ヨーロッパで暮らしていると、「こんな顔の子ども、いるいる」!と思わず言いたくなります。

ただし、もし子どもがこんな姿勢でリュートをずっと弾いてたら、「首と腰を痛めるから気を付けてね」、と声をかけてあげたいです(笑)。

ちなみにこの祭壇画は、ヴェネツィア派の重要人物のひとり、ジョヴァンニ・ベッリーニの手になるもの。祭壇を有するのと同じ教会には、あの大作曲家、クラウディオ・モンテヴェルディが埋葬されています。美術ファン、音楽ファンともに見逃せない場所。

同じくジョヴァンニ・ベッリーニの絵画から、リュートを見つけてみましょう。個人的な嗜好で、イタリア・ルネサンス絵画中心になってしまいますが、どうかご容赦下さい。

今は美術館に置かれているこの絵も、かつては教会の祭壇を飾っていました。こちらは奏楽の天使というよりは、より俗っぽい雰囲気があります。手前側のリュートは、横に立っている人物の衣服に隠れて半分見切れてしまっているものの、手元ははっきりと見えます。

どうやらプレクトラム(ピック)を使って弾いているようです。もう一人はどうでしょうか?

ううん、ちょっと分かりづらい・・仮に、こちらがピックなしの指弾きを描いたものだとすれば、同じリュートなのに違う弾き方をしていた、ということになって、かなり貴重な図像学上の資料になります。まあ、これについて深掘りするのは、今はやめておきましょう。

次はすごいですよ!ミラノ近郊、サロンノの教会の天井を埋め尽くす、スケールの大きな奏楽図。

我々の楽器を確認するには、双眼鏡が必要・・以下に拡大した部分の他にも、リュート属の楽器が複数台ありました。

イタリアとはいっても、スイスとの国境に比較的近いところです。私が住んでいるバーゼルからも日帰り可能なので、この奏楽図を見るためだけに当地を訪問したことがあります。サロンノは、一般の観光ガイドには掲載されていないほど小さな町なのですが、あのときに行っておいて、本当に良かったです。

さて、一世紀ほど時代を下り、がらっと雰囲気を変えてこんな絵はどうでしょうか?

おっさんが弾くリュートも良いものです(笑)。こちらはオランダの画家、フランス・ハルスの描いた代表作のひとつ。

ルーヴル美術館の公式サイト上で、詳しい解説が日本語で読めます。本当に便利な時代になったものです!

この道化師(と一般に呼ばれている)の、にんまりとした表情につい気を取られがちですが、せっかくなので楽器にも注目していただきたいです。すると、これまでご紹介してきた一連のルネサンス絵画の奏楽像とは、右手の置かれるている位置と、手のフォルムが随分違うことに気づきます。世紀をまたいでリュートが描かれている絵同士を比べると、この間におこったリュートの演奏法の大きな変化を、ここから読み解くことが可能でしょう。

こちらはドイツ、カッセルの美術館にある、同じ画家による作品。

子どもたちを描いています。歌っているように見えますね。リュートで音を取りながら、楽譜を読む練習をしているのかも。

子どもの絵に戻ったところで、ちょっと恥ずかしいですけども、最後にこんな写真を。

当時9歳の私。さっきの絵の子どもたちと、まあまあ近い同じ年齢でしょうか。実は、この頃すでに演奏活動をしていまして、とある音楽評論家の方から、その演奏姿を「ロッソ・フィオレンティーノのあの絵のようだ」と書かれたこともあったのですよ!

もっとも今は、その面影もありませんけど・・

最後はいささか、自虐ネタでございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?